-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

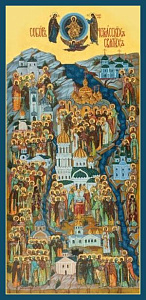

Преподобный Никита Мидикийский, игумен

Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, родился в Кесарии Вифинской (северо-запад Малой Азии) в благочестивой семье. Мать умерла на 8-й день после его рождения, и отец, по имени Филарет, постригся в монахи. Ребенок остался на попечении бабушки, воспитавшей его в истинно христианском духе. С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Мидикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор (память 13 марта).

Через семь лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен.

Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братию. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек.

Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братия единодушно избрала игуменом преподобного Никиту.

Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи; две бесноватые женщины получили исцеление; лишенному рассудка вернулся разум, и многие другие больные исцелялись от своих недугов.

В те годы при императоре Льве Армянине (813–820) возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы. Православные епископы изгонялись и ссылались. В Царьграде в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого патриарха Никифора (806–815; † 828), а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики. Император призвал к себе игуменов всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других заключенных.

Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии: если они примут Причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, может ли он вступить в церковное общение с еретиком, но другие узники умолили его причаститься вместе с ними. Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял Причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты.

Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл шесть лет, до кончины императора Льва Армянина. Там, перенося голод и скорби, преподобный Никита силой своих молитв совершал чудеса: по его молитве Фригийский царь без выкупа отпустил двух пленников; три человека, потерпевших кораблекрушение, о которых молился преподобный Никита, были волнами выброшены на берег.

В 824 году при новом императоре Михаиле (820–829) преподобный Никита отошел ко Господу. Тело его было перевезено на корабле в Мидикийский монастырь епископом Ефесским Феофилом и архиепископом Солунским Иосифом. На пути в монастырь погребальную процессию встретил епископ Плусиадский Павел с множеством иноков и мирян. От гроба преподобного Никиты совершались многие исцеления. Он был погребен в гробнице своего наставника преподобного Никифора. После погребения у гробницы святого также совершались чудеса.

Житие преподобного отца нашего Никиты Исповедника

Память 3 апреля

Преподобный Никита происходил из Кесарии Вифинской 2365 от благочестивых родителей. Отец его, по имени Филарет, лишившись супруги, отошедшей к Господу в восьмой день по рождении отрока Никиты, постригся в иночество; отрок же был воспитан матерью отца, еще находившеюся тогда в живых. Достигнув сознательного возраста и получив книжное обучение, преподобный Никита отдал себя на служение Богу. Сначала он проходил в церкви пономарское служение 2366 , упражняясь в чтении божественных книг, потом он удалился к некоему отшельнику Стефану, мужу добродетельному; получив от него достаточное наставление, преподобный Никита, по его совету, отправился затем в монастырь мидикийский, основанный преподобным Никифором, который был и игуменом в нем. Последний охотно принял Никиту, провидя в нем благодать Божию, и постриг его в иноческий чин. Здесь преподобный Никита подвигами поста, смирения, послушания и вообще своею добродетельною жизнью вскоре превзошел всех иноков. Не прошло семи лет со дня поселения его в монастыре, как, по убеждению настоятеля, принял он сан пресвитера, в который и был посвящен святейшим Тарасием, патриархом цареградским. Тогда преподобный Никифор, в виду своей дряхлости, вручил преподобному Никите, несмотря на его нежелание, управление монастырем вместе со старшинством. И правил преподобный Никита монастырем ко благу вместо отца своего Никифора, бдительно пася словесное стадо и умножая его примером своей добродетельной жизни: многие, слышав о его богоугодном житии, отвергались мира, приходили в обитель, ища наставлений преподобного Никиты на путь спасения, и оставались в ней. Благодатью Христовою, в течение немногих лет, число братий увеличилось до ста.

Здесь был и блаженный Афанасий, дивный муж, воистину достойный почитания. Невозможно в кратких словах описать его добродетель и великую любовь к Богу, которую показал он при отречении от мира. Было в нем чему подивиться и самим Ангелам. Презирая для Бога этот мир и его похоти, блаженный Афанасий ушел тайно из дома родительского в один монастырь, желая начать иноческие подвиги; но отец его, узнав о том, с яростью поспешил в этот монастырь, взял сына, которого весьма любил, снял с него монастырское одеяние, присвоенное послушникам, и облек в светлые драгоценные одежды, а затем насильно отвел домой.

– Отче, – сказал ему отрок, – неужели этими дорогими одеждами ты думаешь заставить меня переменить мое намерение, когда мне весь мир ненавистен? «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» ( Матф.16:26 ).

Отец затворил его в отдельной горнице и всячески старался поселить в его душе любовь к миру. Но он, любовью к Богу побеждая любовь сыновнюю и пристрастие к суетному миру, совлек с себя мирские одежды, в которые был одет, и разорвал их на мелкие части. Увидев это, отец облек его в другие, еще более ценные, ибо был богат, знатен и славен. Отрок поступил и с новыми одеждами, как с первыми. Такой поступок блаженного Афанасия привел отца его в великую ярость, он немилосердно бил Афанасия нагого – и раны во множестве покрыли тело его; плечи и хребет от жестоких ударов начали гноиться, так что врачам пришлось лечить его и обрезывать сгнившие части тела. Отрок же говорил:

– Если даже на куски раздробит меня отец мой, всё же не отлучит меня от любви Божией (ср. Рим.8:35 ) и не отвратит от намерения моего.

Тогда отец умилился и после долгого плача сказал Афанасию:

– Иди, чадо мое, в путь добрый, избранный тобою, и да будет тебе Христос помощником и избавителем от всякой сети вражией.

Афанасий возвратился в прежний монастырь, принял на себя полный иноческий чин и настолько смирился, что в нем нельзя было заметить ни мирского слова, ни обычая, ни пристрастия к приобретению каких-либо предметов. Кроткий и смиренный нрав, тихое и ласковое слово, самое ветхое рубище для прикрытия тела отличали Афанасия; безмерной суровостью было проникнуто житие того, кто получил изнеженное мирское воспитание, как сын богатых родителей. Столь добродетельного мужа, проведшего много лет в трудах иноческих, привлекла в мидикийский монастырь любовь к преподобному отцу нашему Никите и слава его Ангелоподобного жития; и для обоих преподобных, Никифора и Никиты, блаженный Афанасий был желанным собеседником и сожителем. По прошествии некоторого времени, Афанасий принял в монастыре, по просьбе их, должность эконома. Точно одна душа и один разум в двух телах, управляли монастырем блаженный Афанасий с преподобным Никитой, наставляя братий словом и примером на всякую добродетель, – на совершенное угождения Богу: они насаждали в братии любовь, поучали смирению, были бдительными стражами их чистоты, душевной и телесной, подкрепляли немощных и малодушных, стоящих утверждали, а падающих восстанавливали разнообразными наставлениями и увещаниями, а когда один из них бывал, по-видимому, суровым наставником, другой являлся увещателем самым кротким и милостивым. Оба были любимы всеми, и братия принимали слово их, как исходящее из уст Божиих.

Но не до конца жила вместе двоица столь добродетельных наставников. Прошло несколько лет, и преподобный Афанасий в 26 день октября преставился ко Господу, причем обратился к братии с таким последним словом:

– По кончине моей вы вполне удостоверитесь, обрету ли я, хотя сколько-нибудь, благодати у Бога.

Когда преподобный Афанасий был погребен, то на гробе его, от самых его персей вырос, по повелению Божию, кипарис, листья которого совершенно исцеляли всякие недуги. Потом и преподобный Никифор, создатель и первый игумен мидикийского монастыря, после многих трудов и болезней телесных, отошел ко Господу в 4 день мая.

Так осиротел преподобный Никита, лишившись духовного своего отца, святого Никифора, и любимого друга, преподобного Афанасия; немало скорбел он по обоих, ибо весьма любил их. Утешением в скорби служило ему твердое упование, что усопшие получили благодать и блаженную жизнь у Владыки Христа, Которому угодили добрым служением от юности.

По преставлении блаженного отца Никифора вся братия просили преподобного Никиту принять сан и именоваться игуменом: ибо, пока был в живых преподобный Никифор, святой Никита не принимал наименования и сана игуменского, хотя и управлял вполне монастырем вместо отца своего святого Никифора, немощного от старости в течение уже многих лет. По усиленным просьбам братии и особенно по убеждением многих отцов других монастырей, он принял этот сан, и получил благословение святейшего патриарха цареградского Никифора , бывшего преемником Тарасия . К прежним трудам преподобный Никита присоединил новые, когда с помощью Божией стал править монастырем как игумен, заботясь о спасении вверенных ему душ. Прославляя угодника Своего, Бог даровал ему благодать исцелять недуги и изгонять бесов. Ознаменовав крестом одного отрока, немого от рождения, преподобный Никита возвратил ему дар слова; инока, помутившегося рассудком, исцелил помазанием святого елея; одного из вновь принятых, бесноватого, молитвою избавил от бесовского мучительства, беса же, обернувшегося змеем, отогнал; другого, также бесноватого, освободил от духа лукавого – и многих страдавших лихорадкой, горячкой и иными различными болезнями чудесно исцелил пребывавшею в нем благодатью Христовою. Так жил он, угождая Богу, и достиг старости; пред концом же жизни своей явил себя доблестным исповедников и претерпел страдание за почитание святых икон.

В те времена еще не прекратилась ересь иконоборства. Осужденная святыми отцами седьмого вселенского собора 2367 , она как бы обновилась, получив опять помощь от царской власти, от которой и началась. Первым из греческих царей-иконоборцев был Лев, третий из носивших это имя, прозванием Исаврят 2368 ; от него ересь иконоборческая получила силу и умножилась, как вредная болезнь. Он первый издал повеление – отвергать иконы, и, пользуясь своею царскою властью, многих побудил к неправому мудрованию; изгнав правоверного патриарха, святого Германа, он возвел на престол единомысленного себе еретика Анастасия 2369 . По смерти этого злочестивого царя вступил на престол сын его, Константин Копроним 2370 , еще сильнейший гонитель Церкви Божией: он не только отвергал святые иконы, но и святых угодников Божиих запретил именовать святыми, и мощи их вменял в ничто.

Скажем кратко: этот царь являлся христианином только по внешности, а в душе был вполне неверным жидовином. Пречистую Матерь Божию, высшую всякого создания, защиту и прибежище всего мира, он, окаянный, дерзал хулить, отвергая Ее пресвятое имя и Ее честные иконы; о ходатайстве же Ее к Богу, которым весь мир существует, он запретил и вспоминать. На укорение Богоматери, он показывал мешок, полный золотых монет, и спрашивал предстоящих:

– Драгоценен ли этот мешок?

Предстоящие отвечали:

– Настолько драгоценен, насколько содержится в нем золота.

Высыпав из мешка золото, Копроним снова спрашивал:

– Ценен ли мешок теперь, без золота?

Ему отвечали:

– Какая же от него польза, когда в нем нет монет? пустой мешок ничего не стоит.

Тогда Копроним говорил:

– Так и Мария: пока имела во чреве своем Христа, дотоле и была достойна почитания, а родив Его, лишилась этого почитания, и ничем не отличается от прочих жен.

О, сквернейшие уста и язык нечестивейший! Какую хулу дерзал он возносить на честнейшую всех небесных сил и святейшую всех святых Матерь Создателя! Разве царица, родив царского сына, уже недостойна царских почестей? Разве мать царя только до тех пор почитается, пока носит царя в утробе? Горе окаянному хулителю, который ничем не отличался от хулителей жидов богомерзких! И не только хулитель был сам таков, но и других льстивыми обещаниями и грозными запрещениями побуждал к таковому же нечестивому хулению, непокорных же и противящихся ему подвергал различным мукам, моря узами и продолжительным голодом, ужасными ранами терзая тело, усекая мечом, сожигая огнем, потопляя в глубине морской, – словом, всевозможными способами причинял нестерпимые муки и горькую смерть верным и истинным рабам Христовым. За это и сам страшною смертью изверг окаянную свою душу и при издыхании испустил горестный вопль:

– Заживо предан я огню неугасимому!

И тот, кто прежде хулил Пречистую Матерь Божию, теперь повелел почитать Ее песнопениями – но, вполне отвергнутый Божиим милосердием, уже не обрел себе отрады.

Когда погиб (со срамом) этот мучитель, вступил на престол сын его Лев, четвертый из носивших это имя, также еретик-иконоборец, подобный своему отцу, но и он вскоре умер. После него приняла царство жена его Ирина 2371 с малолетним сыном Константином. Она возвратила святой Церкви мир, созвав седьмой вселенский собор для осуждение иконоборной ереси. Исполнилась радости вся Церковь Христова, приняв вместе с иконами первоначальное благолепие свое и увидев на престолах православных царей и архиереев. После Ирины царствовал Никифор, затем Михаил, оба православные. Потом вступил на престол Лев, по прозванию Армянин 2372 , пятый из носивших это имя. Подражая прежнему соименному с ним нечестивому Льву Исаврянину, он, подобно ему, воздвиг гонение на православных и святых, обновляя и восстановляя таким образом уже осужденную иконоборную ересь. Он искал себе помощников единомысленных злоучителей, и нашел нескольких вельмож, из которых самыми приверженными иконоборной ереси были двое – Иоанн, прозванием Спекта, и Евтихиан; из лиц священнического сана он привлек на свою сторону Иоанна, прозванием Грамматика, нового Тертулла 2373 , сосуд избранный диаволом, и некоего Антония Силея; из иноческого чина – Леонтия и Зосиму, который несколько времени спустя был уличен в распутстве, наказан отсечением носа и постыдно умер, оставив по себе худую славу. С ними царь утверждался в зловерии, а они своими советами поощряли его на брань, которую он уже начал воздвигать против Церкви.

Собрав отовсюду из страны своей в Царьград архиереев и прочее духовенство, Лев призвал в свою палату святейшего патриарха Никифора со всем освященным собором, желая, чтобы пред его лицом и в присутствии всех вельмож они имели прения с вышеназванными единомышленниками царя и, пока еще тайными, еретиками. Сначала царь сам повел беседу с православными; притворяясь православным, он взял с груди икону распятия Христова, которую имел на себе, лицемерно склонил пред ней голову и сказал святым отцам:

– Я со своей стороны ни в чем не отличаюсь от вас, ибо почитаю святую икону, как сами видите; но появились другие, которые учат иначе и говорят, что их путь правый. Пусть они явятся здесь пред вами, и путем вопросов и ответов да откроется правильное учение об иконах. Если они в споре окажутся более справедливыми, убедив очевидными доводами, что их мнение согласно с истиной, то вам должно не только не противиться доброму делу, но даже способствовать ему; если же они будут вами побеждены и обличены в заблуждении, то пусть перестанут рассеивать пагубное учение. И тогда, как раньше, пусть останется прежнее учение об иконах. А я буду слушателем и судьею вашего обоюдного прения; ибо если мне подобает судить о меньших вещах, то насколько более должен я заботиться об управлении церковном? Выслушаю вас, должен выслушать и другую сторону, – и на чьей стороне будет, по моему убеждению правда, той и последую.

Но святейший патриарх и с ним все архиереи отнюдь на это не соглашались; они не желали не только иметь прение с зломудренными еретиками, но даже и видеть их, не соглашаясь, чтобы те явились пред их лицо.

– Эта ересь уже рассмотрена и осуждена с проклятием святыми отцами седьмого вселенского собора; нет нужды ее более рассматривать, и восстанавливать в Церкви то, что вполне ею отвергнуто.

Видя, однако, что царь весьма склонен к зловерию и помогает еретикам, святые отцы говорили с ним смело. Святой Емилиан, епископ кизический 2374 , сказал:

– Царь! Если вопрос, для которого ты призвал нас, – разсмотрение о правой вере, – вопрос церковный, то подобает обсуждать его, по обычаю, в святой церкви, а не в царской палате.

Царь возразил:

– Но и я сын церкви и выслушаю вас как посредник и примиритель, чтобы, сообразив доводы обеих сторон, узнать самую истину.

На это отвечал ему святой Михаил, епископ синадский:

– Если ты посредник и примиритель, то почему делаешь не то, что подобает посреднику и примирителю? Собираешь противящихся учению Церкви, держишь в своей палате, даешь им смелость безбоязненно всех поучать, чтобы держались злочестивых догматов! А православные, страшась твоих грозных запрещений, даже в углах не смеют говорить что-либо в защиту православия. Это знак не посредничества и примирение, а гонения и мучительства.

– Я со своей стороны, – отвечал царь, – рассуждаю, как сказал, одинаково с вами; но так как до меня дошло, что есть сомнение относительно почитания икон, то мне подобает это не замалчивать, но стараться узнать истину. Какая же причина тому, что вы не хотите беседовать с противниками вашими? Очевидно та, что вы невежды и не имеете тех свидетельств из Божественного Писания, которыми могли бы защищать ваше мудрование.

Тогда святой Феофилакт, епископ Никомидийский, сказал:

– Христос, икону Которого ты имеешь сейчас пред глазами, свидетель, что мы имеем бесчисленные доказательства нашей православной веры, утверждающие благочестивое почитание святых икон; но никто не слушает нас, и трудно нам иметь какой-либо успех в борьбе с державною рукою, с силою налагающею на нас запрещение.

Потом к царю обратился святой Петр, епископ никейский:

– Как приглашаешь ты нас иметь прение с теми, кому помогаешь и с которыми вместе сам нападаешь на нас? Или неизвестно тебе, что если бы даже манихеев 2375 ты ввел сюда и захотел бы им помогать, то и они под твоей защитой легко одержали бы над нами верх.

Еще более смелую речь произнес святой Евфимий, епископ сардийский.

– Слушай, царь! Уже более восьмисот лет, как Христос Господь наш, сошедший на землю, всюду в церквах изображается иконописанием и почитается в Своем образе. Кто же настолько горделив, что дерзнет изменить или отменить предание, столько лет хранимое в церквах и чрез святых Апостолов, мучеников и боговдохновенных отцов дошедшее до нашего времени? Апостол говорит: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» ( 2Фес.2:15 ). И еще: «если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» ( Гал.1:8 ). Поэтому и был собран, в благочестивое царствование Ирины и Константина, вселенский собор против первых еретиков-иконоборцев, и Сам Сын Божий перстом Своим отметил тот собор; кто дерзнет что-либо из постановлении того собора нарушить или уничтожить, да будет проклят.

Хотя слова эти и возбудили в царе страшный гнев, однако, он слушал терпеливо, лицемерно притворяясь кротким. Дерзнул безбоязненно говорить и святой Феодор, ревностный церковный учитель, игумен Студийского монастыря:

– Царь! не разрушай устроенного ко благу чина церковного. Говорит святой Апостол Павел: Бог дал в церкви «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых» ( Ефес. 4:11–12 ), царей же не прибавил сюда Апостол. Тебе, царь, поручено править мирскими делами, государством и воинскими силами, о них и заботься, а церковное управление, по учению Апостольскому, оставь пастырям и учителям. Если же не сделаешь так, то знай, что если бы даже Ангел с неба принес учение, противное нашей правой вере, то мы не послушаем его, а тем более тебя, бренного человека.

Тогда царь весьма разгневался и, сочтя слова святых отцов за хулу и оскорбление себе, обнаружил внутреннюю ярость, которую доселе скрывал под притворною кротостью. С бесчестием и оскорблениями удалив из палаты весь освященный собор, он несправедливо сверг затем с престола праведного пастыря, святейшего патриарха Никифора, также поступил и с прочими православными архиереями, и всех разослал на заточение в различные страны и места, равно и преподобного Феодора Студита . На патриарший цареградский престол возвел он одного из советников своих, мирянина Феодота, прозванием Касситера, верою еретика, человека греховной жизни, который как бы для исцеления недуга своего (он говорил, что болен желудком), а на самом деле ради греха держал у себя некую рабыню, занимавшуюся врачебным искусством. Также и на других престолах царь посадил, по изгнании православных, своих зловерных лжеепископов и выбросил святые иконы из святых церквей. И началось вновь на православных такое же гонение за почитание икон, какое было раньше при Льве Исаврянине и сыне его Копрониме.

Царь-еретик, Лев армянин, и единомысленный ему лжепатриарх Феодот созвали в Царьграде свое беззаконное сборище и, сами находясь под клятвой, прокляли православных, божественных и благословенных святых отцов, несогласных же с этим неправедным сборищем предавали разным мукам и смерти. Когда еретическое сборище окончилось, царь призвал к себе игуменов из главнейших монастырей, и в числе их божественного отца нашего Никиту, о котором мы повествуем. Сначала льстивыми речами он склонял их к своему зловерию, а потом, видя, что они не покоряются его воле, заключил их в различные темницы, каждого отдельно, и думал: как дальше с ними поступить?

И находился преподобный Никита много дней в смрадной темнице. Уже самое это смрадное темничное заключение было для святого немалым мучением; кроме того, каждый день приходили к нему разные люди бесчинные и бесстыдные нравом и словом, недостойные даже имени человеческого. Хульными и срамными словами они бесчестили и укоряли святого старца и причиняли ему великие обиды. Эти люди нарочно были подосланы еретиками; среди них самым злым был один по имени Николай: он особенно печалил преподобного, оскорбляя его безумными и сквернословными речами, пока ему не явился во сне, давно умерший отец его, сказав: «оставь раба Божия». С того времени Николай перестал суесловить, и не только сам не докучал святому, но и другим не позволял докучать. Много дней провел преподобный в темничных страданиях; потом царь повелел отвести его на заточение в страну восточную, в город Масалеон. Была лютая зима, и много бед перенес старец в своих худых одеждах от мороза, снега и ветра. Притом и приставник, ведший его в изгнание, оказался жестоким, лишенным всякого сострадания, человеком: он изнурял старца во время путешествия, заставляя его спешить, чтобы в короткий срок пройти очень долгий путь.

Так же поступил царь и с прочими честными игуменами, каждого отдельно послав в изгнание. Потом, размыслив в себе, что, держа в заточении тех, кто выше всякой скорби, он не только не достигнет успеха, но даже побудит их еще с большим усердием держаться своего учение, – царь непостоянный умом, переменил свое намерение. Едва пять дней прожил преподобный Никита в Масалеоне изгнанником, как царь повелел его, а также и прочих игуменов, немедленно возвратить в Византию. Обратный путь был совершен еще скорее первоначального, так что святой от быстрого путешествия и от великой стужи едва остался жив. Когда все игумены были приведены в Византию, царь повелел оставить их под присмотром, пока не решит, каким способом привлечь их к единомыслию с собою. Прошла зима, святая великая четыредесятница и пресветлый праздник святой Пасхи; тогда царь отдал узников вышеупомянутому Иоанну Грамматику, точно диавольскими устами учившему красноречию, чтобы он мучил их, как хочет. Затворив в различных темницах каждого отдельно, он мучил их не меньше, чем язычники святых. Темницы были тесны, мрачны, смрадны и причиняли тяжкие страдание заключенным, не имевшим никаких удобств, даже постелей. Через малое оконце подавали им, как псам, нечистый и гнилой хлеб, лишь по восьми золотников на день, чтобы только не умерли они от голода, и мутную, зловонную воду. Содержа отцов в такой нужде, мучитель Иоанн думал победить их или принудить к согласию с собою или уморить. Еще к большей печали преподобного Никиты, злобный Иоанн захватил его бывшего ученика, только что достигшего юных лет, именем Феоктиста; он также заключил его в тяжкой темнице, мучил голодом и жаждой. Еретики, видя, что отцы готовы скорее умереть, чем отступить от своего правоверия, измыслили против них такую хитрость. Они сказали:

– Ничего иного мы от вас не требуем, кроме того, чтобы вы приобщились только один раз в церкви с патриархом Феодотом Святых Таин; более ничего делать не будете, и пойдете свободно каждый в свой монастырь, со своей верою и мудрованием.

Введенные в заблуждение этим лукавством еретиков, отцы до некоторой степени склонились на их желание. Потом, убедившись в обмане, они вполне раскаялись и возвратились на благой путь. После того как каждого из них выпустили из особого темничного затвора и заключения, они пришли к преподобному отцу Никите и начали убеждать и молить его, чтобы он согласился вступить в общение с Феодотом и вышел из темницы. Святой Никита не соглашался оставить темничное заключение, переносимое им для Христа, и отнюдь не желал исполнять просьбу отцов; но отцы настояли, говоря:

– Невозможно нам выйти отсюда, а тебя оставить здесь: небольшого дела от нас требуют – только причаститься вместе с Феодотом; вера наша в нас останется. По рассуждению, в настоящих тяжелых обстоятельствах лучше разрешить себе малое, чем погубить всё.

Так они долго и докучливо настаивали и принуждали Никиту; преподобный, не из желания избежать страданий и не из боязни мук, но по прилежным мольбам отцов и почитая седины их, склонился помимо воли своей к их увещанием и вышел. Ему предстояли жизнь и смерть; и хотя он охотнее избрал бы смерть за православие, чем жизнь, однако, не ослушался в то время честной дружины, правая вера и добродетельная жизнь которой были ему известны.

Все вместе пошли к лжепатриарху; тот, чтобы удобнее уловить их к общению с собою, повел их в некое молитвенное место, нарочно украшенное иконами, чтобы отцы, при виде святых икон, заключили о правоверии патриарха. Там Феодот служил литургию; они приняли причащение из рук его и слышали из уст его такие слова: «Кто не почитает иконы Христовы, анафема да будет». Патриарх сказал так не потому, что сам почитал икону Спасителя, но из лицемерия – пред отцами, чтобы они не сомневались иметь с ним общение. Потом, когда все разошлись по своим монастырям, преподобный Никита начал сердечно скорбеть, что имел общение с лжепатриархом Феодотом, лицемерным обманщиком: малое уклонение от правого пути святой вменял себе во всецелое заблуждение. Он задумал удалиться в иную страну и там каяться в своем прегрешении. Сев на корабль, он поплыл к острову, называемому Проконнис (на Мраморном море, ныне Мармара). Но потом он рассудил в себе: где было прегрешение, там должно быть и покаяние, – и вернулся в Византию.

Открыто ходя по городу, преподобный Никита безбоязненно учил людей держаться правых догматов, установленных святыми отцами седьмого вселенского собора. Царь узнал об этом, призвал святого к себе и спросил:

– Зачем ты не ушел в свой монастырь, как прочие игумены? Почему ты один остался самовольно, не повинуясь, как я слышу, нашему повелению? Или власть нашу ты вменяешь в ничто? Исполни повеление наше и иди в свой монастырь; если не пойдешь, я велю мучить тебя.

Святой кротко отвечал:

– Царь! в монастырь мой я не пойду, веры моей не оставлю, держусь и буду держаться моего исповедания; его держатся отцы мои, святые православные епископы, и без вины терпят от тебя изгнание, узы и многие беды, защищая православную Церковь , в которой мы пребываем и утешаемся надеждой славы Божией. Знай же достоверно обо мне, что не из боязни смерти и не из любви к временной жизни я сделал то, чего не следовало делать, но ради послушания повиновался старцам и против желания: лишь исполняя их волю, вошел в общение с лжепатриархом Феодотом, о чем ныне жалею и в чем раскаиваюсь. Будь вполне уверен, что отныне нет у меня никакого общения с вами: держусь предания святых отцов, которое принял сначала. Делай со мной что хочешь, и не надейся слышать от меня что-либо иное.

Царь, видя твердость его убеждения, отдал его некоему Захарии, начальнику царских палат, называемых Маншна, чтобы тот держал его под стражей до решения. Захария был муж добрый и благочестивый; он не только не причинял старцу никакого огорчения, но даже оказывал ему много почёта. Потом царь послал преподобного Никиту в заточение на остров святой мученицы Гликерии: этот небольшой остров назывался именем святой мученицы потому, что там лежали святые мощи ее и были созданы во имя ее великая церковь и монастырь, порученный еретичествующими властями некоему евнуху Анфиму. Этот человек отнюдь не отличался добротой, – был волхв, святотатец, способный на зло, неприязненный, лукавый, гордый и немилосердый; тамошние жители за лютость и злой нрав называли его Каиафой. Подобные люди назначались тогда для управления монастырями, чтобы, при поддержке мирской власти, всё изменять по своему произволу. Анфим принял присланного к нему святого и, пользуясь властью, данной ему приславшими, усердно мучил его. Заключив угодника Божия в самую тесную темницу, он подвергал его беспрерывным мучениям, не позволяя ему даже выглянуть из темницы; сам носил ключ от нее и скудную пищу приказал подавать ему через очень узкое отверстие. Вожди еретиков много обещали этому Анфиму, если он принудит преподобного Никиту к единомыслию с ними, и окаянный из-за этого особенно досаждал святому, надеясь принуждением склонить его к еретическому мудрованию; но преподобный переносил причиняемое ему за благочестие зло с любовью; Бог же явил в нем чудесную благодать Свою и показал, что это муж праведный, святой и чудотворный помощник людям в бедах. Вышеупомянутый Захария, когда он по народным делам был послан царем во Фракийские страны, попался в руки варваров, которые отвели его в плен. Об этом узнал святой Михаил, епископ синадский, также содержавшийся в темнице за православие, он послал сказать преподобному Никите:

– Наш общий друг Захария связан и уведен в варварскую страну; прошу тебя, умоли о нем Бога, ибо ты это можешь.

Получив такую весть, святой глубоко опечалился и весь этот день не вкушал пищи, вечером же взял свечу у служащего ему брата Филиппа, зажег и всю ночь стоял на молитве, умоляя о плененном Захарии милосердого Бога, да освободит его из рук варварских. И было ему извещение от Бога, что вскоре Захария выйдет на свободу. Утром пришел Филипп, увидел, что отец светел лицом и радостен духом, и сказал ему:

– Отче! вчера я оставил тебя весьма печальным и скорбным, а теперь вижу радостным. Прошу тебя, поведай мне причину этого перехода твоего от печали к радости.

Святой ответил:

– Я радуюсь, что мы вскоре увидим здесь друга нашего Захарию.

Так и было. Прошло немного дней; царь греческий заключил мир с варварами, и с обеих сторон начали размениваться пленниками, Посылая пленников на обмен, царь не имел в виду Захарии, ибо уже узнал, что он держится догматов седьмого вселенского собора, помогает православным; поэтому он оставил его в руках варваров, да погибнет там. Когда варвары отпустили многих греческих пленников, Захария же остался, предводитель варваров сказал ему:

– Хочешь ли идти на родину?

– И очень хотел бы, – отвечал Захария, – но царю нашему не угодно было избавить меня от этого плена.

Предводитель сказал:

– Я тебя освобождаю; иди согласно своему желанию.

Видя, что предводитель варваров так неожиданно милостив к нему, Захария познал, что Сам Бог устрояет это по молитвам святых отцов, которым некогда он оказывал добро. Исполнившись смелости, он сказал предводителю:

– Если угодно тебе отпустить меня на свободу, то даруй мне и другого пленника, единоименного мне и соотечественника, который вместе со мной был в узах.

Предводитель отвечал:

– Возьми и его, и идите оба с миром на родину.

Так был освобожден Захария. Прибыв с другом своим на остров к преподобному отцу Никите, он благодарил его за святые молитвы, ради которых Бог избавил их от варварского плена. Еще и другое преславное чудо сотворил этот святой отец: своею усердною молитвою к Богу избавил от потопления и вывел на сушу невредимыми трех братьев, которые, плавая по морю в одной ладье, среди ночи были внезапно застигнуты волнением. Так, находясь сам в узах пленником и бедствуя, он чудесно избавлял других от уз и бед.

Преподобный страдал в темнице шесть лет, до самой погибели богопротивного царя Льва Армянина. Когда последний был неожиданно убит своими воинами, и вступил на престол Михаил из Аммории, прозванием Травлей или Вамос, стали выпускать святых отцов из уз и заточений на свободу; тогда был освобожден и преподобный отец Никита, игумен мидикийского монастыря, без пролития крови мученик, мужественный исповедник православия, непобедимый воин Христов. Он не пошел в свой монастырь, а поселился в одном уединенном месте недалеко к северу от Византии, желая жить безмолвно. Там он после продолжительных страданий своих жил недолгое время, но многие оказал чудесные благодеяния силою многоцелебной благодати. Пред кончиной своей, после всех перенесенных в изгнании многоболезненных страданий, заболел он уже в последний раз, причастился Божественных Таин в субботу, а в воскресение на рассвете преставился ко Господу в 3 день месяца апреля 2376 .

О святой кончине его тотчас стало известно в столице и окрестностях. Вскоре из города и отовсюду собралось множество народа обоего пола и обоего чина, духовного и мирского, братия из мидикийского и прочих монастырей, пришли и два епископа, святой Феофил Ефесский и святой Иосиф Фесалонитский; опрятав по обычаю честное тело святого отца, они положили его в раку, отнесли на корабль и отвезли в мидикийский монастырь. Блаженный Павел епископ плусиадский с множеством иноков и мирян встретили тело на берегу, подняли на плечи и понесли в монастырь. На пути совершались дивные чудеса: недужные получали исцеление и одержимые избавлялись от духов лукавых; одна женщина, долго страдавшая кровотечением, лишь коснулась святых мощей преподобного, тотчас получила исцеление. При соборном пении псалмов и подобающих песней, положили преподобного по левой стороне паперти, в гробнице прежде почившего святого отца Никифора, первого игумена той обители. И после погребения также совершались многие чудеса и подавались исцеления приходящим с верою, во славу Христа Бога нашего, во святых Своих прославляемого, Ему же со Отцом и Святым Духом да будет от всех честь и слава, и поклонение, ныне и всегда, и во веки веков, аминь.

* * *

Вифиния северозападная область Малой Азии, лежащая по берегам Черного моря, Босфора и Константинопольского пролива. Мидикийская обитель находилась недалеко от города Пруса, который стоял близ горы Олимпа; мидикийская обитель основана святым Никифором, присутствовавшим на 7-ом вселенском соборе (787 г.) в качестве ее игумена. Кесария вифинская находилась между реками Риндаком и Апамеею

Пономари или иначе парамонари – тоже, что наши причетники.

Седьмой вселенский собор был созван в 787 г. в Никее императрицей Ириной, вдовой Льва IV. Собор, состоявший из 367 отцов, под председательством святого Тарасия, осудил иконоборство и восстановил иконопочитание.

Лев III Исавр. – Редакция «Азбуки Веры»

Лев III Исаврянин 716–741, святой Герман 730, Анастасий 753. Засим до восстановления иконопочитания на константинопольском престоле сменились 10 патриархов, из которых 6 были иконоборцы

Константин V Копроним, царствовал с 741 по 775 год.

Лев IV – 775–785 , Ирина – 797–802

Никифор I-802–811, Михаил 1–811–818, Лев V Армянин-813–820

Ритор (преподаватель красноречие) Тертулл поддерживал пред римским правителем Феликсом обвинение, возбужденное иудеями против Ап. Павла, и в речи своей позаботился прежде всего польстить Феликсу – якобы радетелю о нуждах иудеев ( Деян. 24:1–27 ).

Кизик – город, находившийся на одном из островов Пропонтиды, основанный за 5 в. до Р. Х. милетнами

Манихеи учили, что в мире существуют два царства – добра и зла, находящиеся в постоянной борьбе друг с другом, а в человеке – две души, добрая и злая, что Христос не имел тела и страдал только видимо; допускали переселение душ.

В 824 году.

Память преподобного Никиты исповедника, игумена Мидикийской обители

Св. Никита появился на свет в вифинской Кесарии, неподалеку от гор. Пруссы, в конце VIII в. Его мать умерла на восьмой день после рождения сына. Мальчик, словно новый Самуил, был посвящен Богу и исполнял разную работу в церкви. Такова была воля его отца Филарета, который впоследствии принял постриг. Епископ города взял ребенка к себе, чтобы обучить науке Писания, и приблизительно в двенадцать лет рукоположил в чтеца. Ревностно изучая священные книги, мальчик чувствовал себя объятым божественным жаром, когда читал слова Господа, призывающие учеников оставить мир. Тогда Никита решил последовать примеру отца и в свою очередь взять крест, чтобы следовать за Христом.

Он отправился к святому отшельнику по имени Стефан, который жил недалеко от города в пещере, и некоторое время пребывал вместе с ним в суровой аскезе. Однако отшельник посоветовал ему на благо души пройти испытания совместной жизни с людьми. «Ты найдешь скорбь, но она принесет тебе радость, и так, испытав трудности общежития, ты сможешь обрести разумение, а душа твоя преуспеет в восхождении к Богу».

Юноша удалился в Мидикийский монастырь, незадолго до того основанный св. Никифором [4 мая] на горе Олимп в Вифинии. Все братия монастыря вскоре полюбили его за примерное послушание, за безграничную любовь, которую он питал к духовному отцу, и за его терпеливость. Через пять лет Никита был рукоположен в священника патриархом св. Тарасием [25 фев.].

Через некоторое время св. Никифор, не отказываясь официально от игуменского сана, поручил Никите, совместно с монахом из монастыря Символов, по имени Афанасий, окормление монастырской общины. Она насчитывала тогда около сотни монахов, причем Афанасию было поручено ведение монастырского хозяйства. Рвение этих святых людей к добродетели сделали Мидикий образцом для всех остальных современных ему монастырей: он стал настоящим земным раем, где не было слышно ни одного пустого слова. Для братии св. Никита был воплощением всех добродетелей. Строгость в управлении он соединял со смирением, исполненным мягкосердечия. Благодатью Божией, пребывавшей в нем, он предсказывал будущее и исцелял больных, во множестве приходивших в монастырь.

По прошествии некоторого времени он лишился одного за другим и Афанасия, и своего духовного отца Никифора. Тогда св. Никита вынужден был принять, по настоянию братии и патриарха Никифора I [2 июня], сан игумена.

В это время Лев V Исавр (815) вновь воздвиг гонение на защитников святых икон. Император собрал в Константинополе самых известных игуменов, надеясь привлечь их на свою сторону и прельстить таким образом ту часть народа, которая осталась верна Православию. Чтобы оправдать отвержение икон, Лев V ссылался на повеление Господа молиться в духе и истине ( Ин. 4:22 ). Тогда Никита дерзновенно возразил ему, говоря, что те, кто поступает подобно ему, отвергают реальность Воплощения Господа нашего Иисуса Христа.

Видя, что его доводы неубедительны, и боясь славы святого игумена, тиран решил прибегнуть к насилию. Он приказал заточить Никиту в тюрьму, самый воздух которой был невыносим, и предоставил его оскорблениям и издевательствам своих посланцев, время от времени приходивших допрашивать святого.

Так как присутствие исповедников в столице представляло угрозу для намерений императора, он выслал св. Никиту в крепость Массалею в Малой Азии, заставив идти в разгар зимы пешком. Как только они достигли места ссылки, Лев приказал им вернуться в Константинополь. За время их отсутствия патриарха Никифора также отправили в ссылку, поскольку он, по его собственному утверждению, держал у себя иконы и почитал их, но не поклонялся им. Вместо него Лев назначил патриархом Феодота (815–821). Когда исповедники прибыли в столицу, император объявил, что им достаточно вступить в церковное общение с Феодотом. Истощенные долгим заключением и обманутые лицемерными словами императора, исповедники согласились вступить в общение с самозваным патриархом и убедили Никиту последовать их примеру 391 .

Сразу же после этих событий святой, мучимый угрызениями совести, сначала удалился на о. Проконнес в Мраморном море, чтобы принести покаяние в уединенном месте. Однако затем, размышляя о недолжном влиянии, которое его поступок оказал на народное мнение, он возвратился в Константинополь. Выступив в публичном месте, игумен Никита, ударяя себя в грудь, жестоко раскаивался в ошибке, совершенной из человекоугодия (818) 392 . Его тотчас схватили и отправили в ссылку на о. Святой Гликерии, на мыс Акрит.

Там он шесть месяцев подвергался преследованиям некоего Анфима, которого прозвали Каиафой за жестокое обращение с учеником Христовым. Запертый в темнице без света, питаясь только плесневелым хлебом и гнилой водой, св. Никита стойко переносил эти страдания, решив все терпеть даже до смерти, чтобы загладить ошибку и остаться верным Православию. Но если тело его испытывало всевозможные мучения, то душа возносилась к высотам созерцания, и по милости Господней он творил чудеса ради друзей, подвергавшихся опасности.

После смерти Льва V (820) вновь воцарился мир. Никита был освобожден, но не вернулся в Мидикий. Считая, что по справедливости он не достоин. управлять монастырем из-за отступничества, святой решил пожертвовать жизнью, если не в форме мученичества, то в форме духовного подвига. Переходя с места на место по островам, окружающим Константинополь, св. Никита молитвами приносил утешение больным и угнетенным. В конце концов он избрал для жительства местечко на берегах Золотого Рога, напротив Константинополя, где вел жизнь скорее ангельскую, чем человеческую.

По прошествии нескольких месяцев, истощенный страданиями, которые он перенес в заключении, и строгостью избранного им образа жизни, он тяжело заболел и отошел ко Господу 3 апреля 824 г. На его похоронах присутствовало множество монахов и исповедников Православия, в том числе св. Иосиф Солунский [14 июня]. Они сопровождали его тело до самого Мидикийского монастыря, где он был погребен рядом со св. Никифором.

* * *

Это случилось на Пасху в 815 г.

Св. Феодор Студит писал ему, убеждая вернуться в Православие (письма 255, 267), а затем направил другое письмо, где похвалил за примирение с Церковью (280).

Житие преподобного отца нашего Константина, что из иудеев и житие св. Никиты Мидикийского

Данный труд пока не переведён в текстовый формат. В виде сканированного документа вы можете ознакомиться с ним по ссылке ниже.

Читать в формате pdf

Предлагаем помочь распознать текст этой книги и открыть его для тысяч читателей. Это можно сделать самостоятельно или привлечь профессионала. Предварительно просим уточнять, не взята ли эта книга на распознавание, написав по адресу otechnik@azbyka.ru