-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

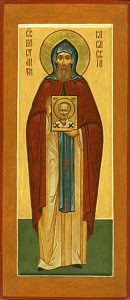

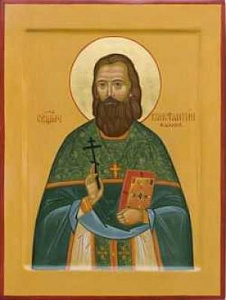

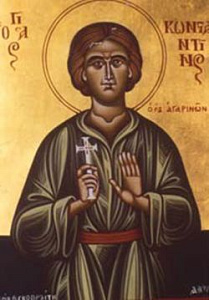

Преподобномученик Константин Русский (Политанский)

Константин (Политанский), Русский (+ 1742), иеромонах, капеллан русского посольства в Константинополе, преподобномученик.

В миру Кирилл Политанский. По словам Здравомыслова, одни называют его великороссом и, основываясь на переводе варианта фамилии "Неаполитанский", указывают местом происхождения его Новгород; другие считают его сотоварищем по Киевским школам известного паломника В. Барского и называют отца Константина малороссом. Сам он подписывался в письмах: Константин Политанский. В письме к Барскому в 1742 году сам о. Константин пишет о своем брате, учащемся в Киеве. В списках студентов Киевской Академии за 1737-8 год значится Феодор Политанский, сын мещанский из г. Козельца, ныне Черниговской губернии. Вероятно, оттуда же происходил и Константин Политанский.

По архивным данным, отец Константин был человек "книжного звания", жил сначала в Гродно.

В 1727 году Кирилл Политанский значится в списке студентов Киевской духовной академии в классе философии.

В 1730 году он был рукоположен во иерея митрополитом Киевским Рафаилом (Заборовским) и служил некоторое время в соборе святой Софии в Киеве.

Принял монашество в Киево-Печерской лавре.

В августе 1733 года был назначен священником при русском посольском храме в Константинополе.

С началом русско-турецкой войны 1735-1739 посольство было закрыто, а служащие его во главе с И. И. Неплюевым отправлены обратно в Российскую империю. Иером. Константин сперва отправился вместе с ними, но из Силиврии решил удалиться на Афон, где поселился в уединенном скиту и вел жизнь строгого аскета, питаясь трудами рук своих. По другим сведениям, жил в Великой Лавре. На Афоне он сдружился с ученым митр. Артским и Навпактским Неофитом (Мавроматисом). За годы войны о. Константин успел посетить Иерусалим, где у Гроба Господня, где несколько раз служил литургию по-гречески и даже говорил проповеди на греческом языке.

После заключения мира между Россией и Турцией о. Константин вернулся в Константинополь и явился к новому российскому послу А. А. Вишнякову, чтобы вновь заступить на должность священника при посольстве. Послу он предоставил свидетельства о своем поведении за минувшие пять лет; свидетельства были подписаны Иерусалимским, Антиохийским и Константинопольским патриархами и афонскими архимандритами.

Вступив в отправление обязанностей при посольской церкви, отец Константин проявил особенную заботливость по украшению церкви, на что давал и свои средства; почти каждый день служил литургию и два раза в неделю вел беседы на русском и греческом языках. Его набожность и точность в исполнении возложенных на него обязанностей привлекали к нему народ: он был любим и уважаем всеми, греки дарили его и вещами, и деньгами, жизнь его текла тихо, спокойно и в полном довольстве. С посланником отец Константин был в самых дружественных отношениях и собрался было с ним ехать в Россию; но, по изменившимся обстоятельствам, оба они остались в Константинополе. Отец Константин не любил общества и в последнее время вполне отдался своим ученым занятиям; известно, что он переводил на русский язык катехизис патриарха Иерусалимского Хрисанфа.

В конце 1741 года иеромонах Константин отправил архиепископу Новгородскому Амвросию (Юшкевичу) письмо, где просит

"Объемше вашего преосвященства нозе, со слезами молю. Рассуждая архипастырски толикая моя многая лета в Туркии, где на всяк день умираю, зря протчих нечаянно умерщвленных от смертоносной язвы, а мне утро ожидая того ж, как прежде, так нынеча благоутробие архипастырское свое ко мне бедному явить и прияти мя в благонадежный свой покров, яко единого от наемник своих, и свободити мене отсюду".

Неизвестно, чем была вызвана такая просьба отца Константина о возвращении из Константинополя и что это за "смертоносная язва", от которой он ежедневно ждал смерти. Возможно, причиной тому мог послужить его отказ вернуться в Россию после объявления русско-турецкой войны: за то, что он ослушался приказа об эвакуации и остался в пределах враждебной Османской империи он мог быть обвинен в государственной измене и шпионаже на стороне врага. Кроме того, в ноябре 1741 года в результате доноса был арестован и обвинен в государственной измене покровитель о. Константина (Политанского) - бывший русский посол в Константинополе, киевский губернатор И. И. Неплюев. Он был лишен чина тайного советника, наград и малороссийских поместий, а также отстранен от должности губернатора Киевской губернии и главного командира Правления "гетманского уряда". Вероятно, посол А. А. Вишняков мог обвинить о. Константина как в шпионаже, так и в соучастии в "заговоре" на стороне прежнего посла И. И. Неплюева.

25 мая 1742 года преосвященный Амвросий предложил письмо иером. Константина Св. Синоду, и 9 июня Св. Синод разрешил отцу Константину возвратиться в Россию и поселиться в Киеве. Причины последующих событий пытаются объяснить крупной ссорой между послом и о. Константином. По сведениям патриаршей Православной энциклопедии, они отправили в Россию доносы друг на друга.

Из сообщения посла Вешнякова известно, что в воскресенье, 8 августа, иером. Константин послал к нему сказать, что по болезни не сможет служить Литургию. Позже в тот же день посол узнал о том, что Константин Политанский явился ко двору султана, "низверг монашества своего знаки и богомерзского Махомета лжепророка исповедал". Посол пытался воспрепятствовать этому, указывая на отсутствие русского переводчика при обряде и на душевное нездоровье иеромонаха Константина, но тщетно. Обрадованные турки засвидетельствовали переход Константина в ислам и щедро одарили отступника. Достоверно неизвестно, что послужило причиной отступничества, - порыв гнева или поиск защиты и покровительства султана из-за страха наказания от собственного начальства.

Посланник А. А. Вешняков в письме от 14 сентября 1742 года писал о нем киевскому митрополиту Рафаилу (Заборовскому):

Минувшаго августа 8-го дня, к несказанному удивлению и сожалению всех христиан, прелестию диаволею уловленный, поругав истинную православнаго исповедания веру и отрекшись Христа Спасителя своего, к душевной и телесной пагубе своей, Магомета исповедал /.../ Мне же после того сказано, что оный уже в раскаяние пришёл и неутешно о таком своем пребеззаконном грехопадении плачется; потому уповательно, что в скором времени очувствуется и кровию своею надежду спасения своего улучит...

Действительно, по прошествии нескольких дней осознав свое прегрешение, Константин скинул турецкое платье, вновь облачился в одежды иеромонаха, явился в султанский дворец и объявил, что совершил отступничество в безумии, и отныне он снова христианин. Турки немедленно взяли его под стражу, пытались переубедить, подкупить подарками, угрожали расправой, но Константин остался непреклонен.

Посол Вешняков пишет:

пришед в чювство скоро по преступлении, был в размышлении, какой путь принять ко спасению и наконец учинил, как выше, публично отреклся и писал тайно прямо Константинопольскому патриарху, дабы его разрешил и спас, ежели может, потом покаянием и страданием его преступлению от Бога прощение получить, или бы советом и наставлением своим святым его гиблющую душу посетил и утешил. На то патриарх словесно ему сказать посылал чрез того же тайного человека, что радуется его покаянию и иного совету дать не может, как он сам искусной и ведущий путь спасения своего, то оное в руках есть. С того времени был весел и иного ничего не делал, что тайно молился и без озлобления Турок говорил, что он то погрешение учинил в безумии, а сам в себе он христианин и бежать не думаеть, но просит, чтоб его отпустить тем быть, или бы с ним учинили, что хотят, а он не магометанин и тем никогда не будет и, неведомо как, нашел свою одежду; знатно, еще была у него, и в ней был.По приказу султана Константин был обезглавлен на дворцовой площади, прямо у входа в султанский дворец, о происшествии сообщил посол Вешняков в письме от 6 октября 1742 года:

ныне же имею известить, с толь наивящшим порадованием, ваше преосвященство, коим образом, содействием Святого Духа, помянутой Константин паки на путь спасения обратился и Христа Спасителя своего и нашего торжественно пред всем миром, с теплым усердием и чистым покаянием проповедав, признал пред человеки, как было отвергся; и ту его исповедь чистым покаянием и кровию своею омыл, яко преждебывший христолюб, чем венчал славою его прежнюю ангельскую жизнь, то есть сего утра ему отсечена глава, к чему с достойным великодушием дался, как пространнее ваше преосвященство изволите усмотреть из приложенной при сем о мученическом его страдании и кончине ведомости.

Посол сообщает также:

Многие из Греков к нему для подкрепления и утешения хаживали. Знатно, даваемыми ему деньгами тюремного стража закупал и палача заранее удобрил, яко дал ему время молитву покаянную заупокойную прочести по-гречески, как слышали предстоящие; а после единым разом разделил ему голову от тела и тем душу в вечно блаженной покой вселил. За такое его покаяние я велел по нем панихиду отпеть.

Константин (Политанский) был причислен к лику святых мучеников Константинопольской Православной Церковью. Греческое Мученичество было составлено между 1745 и 1753 годами лично знавшим его иером. Ионой Кавсокаливитом, который тем не менее называет этого святого Констанцием. Эта ошибка повторена в ряде новогреч. Синаксарей. При написании "Нового Мартирология" прп. Никодим Святогорец основывал свой рассказ о Константине Русском на Мученичестве, составленном Ионой Кавсокаливитом. Служба в честь этого святого написана мон. Герасимом Микраяннанитом.

В Афонском Патерике память его стоит 19 декабря, в других же источниках днем памяти указывается 26 декабря. Он внесен в Собор Афонских преподобных как Констанций Русский или Русин.

Вернуться к списку