-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

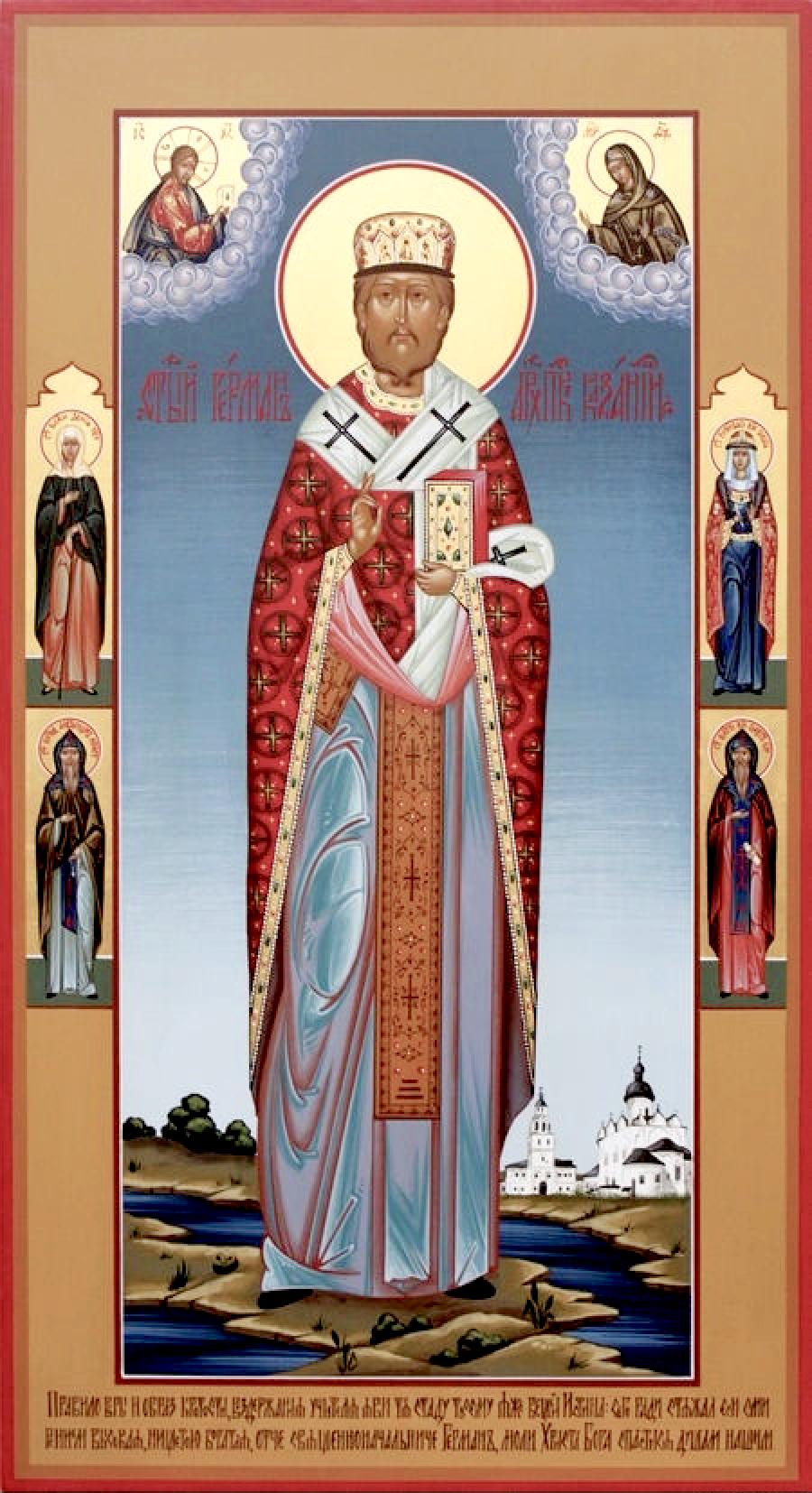

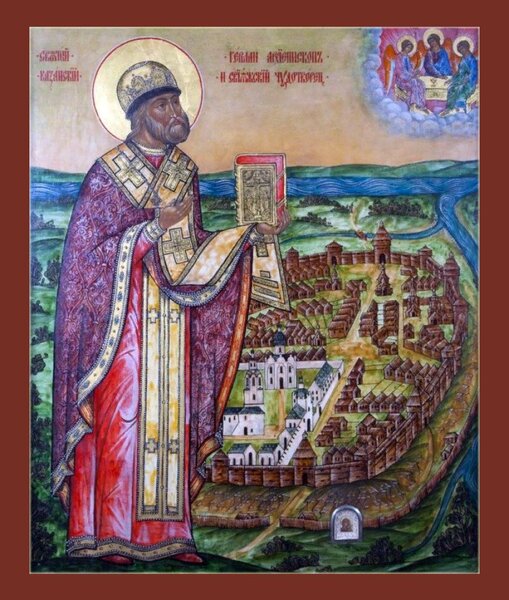

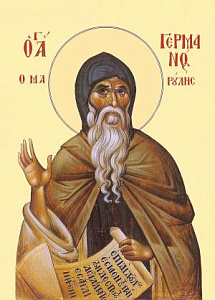

Святитель Герман, архиепископ Казанский и Свияжский

Краткое житие святителя Германа, архиепископа Казанского

Происходил из древнего благочестивого рода, с детства был обучен чтению Божественного Писания и воспитан в страхе Божием. В 25 лет он поступил в Волоколамский монастырь, где принял постриг от игумена Гурия, впоследствии св. архиепископа Казанского († 1563 г., память 5/18 декабря). В монастыре святой занимался изучением Священного Писания и книгописанием.

В 1555 г. после покорения Казани царем Иоанном Грозным Герману суждено было начать миссионерскую деятельность для язычников, населявших правый берег Волги. Он был назначен настоятелем обители Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске, которая под его мудрым руководством сделалась сосредоточием христианской проповеди, веры и благочестия в магометанской стране. Святитель Герман ревностно занимался строительством православных храмов, просвещением язычников в христианской вере. Им было собрано 150 книг. По смерти святителя Гурия святитель Герман достойно был призван на архиерейскую кафедру.

Когда царь Иоанн Грозный повелел назначить его на Московскую митрополичью кафедру, святитель Герман отказался и, верный своему пастырскому долгу, не устрашился вразумить царя, призывая к покаянию, обличая его. За это он около двух лет пробыл в заключении в Москве. Он один поднял искренний голос за святителя Филиппа, когда царь требовал его осуждения, хотя и сам святитель Герман был в опале. В 1567 г. 6 ноября он умер, полагают, что опричники были его убийцами. Погребен в церкви святителя Николая. Через 27 лет были обретены его святые мощи и перенесены в Свияжский монастырь.

Полное житие святителя Германа, архиепископа Казанского

Святитель Герман, архиепископ Казанский, жил в XVI веке, родился в городе Старице, происходил из древнего боярского рода Полевых. В молодые годы Григорий (так его звали в миру) принял постриг в Иосифо-Волоколамском монастыре от игумена Гурия, впоследствии святого архиепископа Казанского († 1563). (Святой Гурий был настоятелем обители с 1542 до 1551 года.) В монастыре святой занимался книгописанием, был близок с жившим там в заключении преподобным Максимом Греком. В 1551 году братия Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрала его архимандритом.

Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью заботился о его благоустройстве – как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости. Он увещевал всех строго соблюдать иноческие обязанности, а для руководства ввел в своей обители устав преподобного Иосифа Волоцкого († 1515).

Но через два с половиной года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженику, священноиноку Иову, впоследствии первому патриарху Московскому, подвижнику и страдальцу за Русскую землю. Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман спасался как простой инок. Когда же в Москве появился новый еретик Матфей Башкин, не признававший Святых Таин и отрицавший веру в Святую Троицу, святой Герман вместе со своим отцом (принявшим постриг в Волоколамской обители с именем Филофей) был вызван на Московский Собор 1553 г. Собор осудил еретика Башкина и постановил послать его для вразумления в Волоколамскую обитель к святому Герману, известному святой жизнью ревнителю Христовой веры.

В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря святителя Гурия. Ему было поручено устроить в миссионерских целях Успенскую обитель в городе Свияжске. Настоятелем новой обители Успения Пресвятой Богородицы в г. Свияжске по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Был выстроен каменный собор с колокольней и монашеские келлии. Сам настоятель жил весьма скромно, в тесной келлии под соборной колокольней. Святой Герман особенно заботился о собирании монастырской библиотеки.

Вскоре монастырь его прославился широкой благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края.

12 марта 1564 года, по преставлении святителя Гурия, святой Герман был посвящен во епископа Казанского. Непродолжительное время его управления кафедрой отмечено заботой о построении храмов и о просвещении края. В 1566 году святителя Германа вызвал в Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополичью кафедру. Святитель Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополичьих покоях до возведения в сан митрополита. Видя несправедливости со стороны царского окружения, святитель Герман, верный своему пастырского долгу, попытался вразумить царя своими увещаниями. "Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу", – передал царь архиепископу через своих любимцев и приказал изгнать святителя Германа с митрополичьего двора и держать в Москве под надзором. Около двух лет святитель пробыл в опале и 6 ноября 1567 года скончался. Его похоронили в церкви святителя Николая Гостунского. По просьбе жителей города Свияжск мощи святителя в 1592 году были перенесены из Москвы в Свияжский Успенский монастырь. Гроб его встречал святитель Ермоген , тогда митрополит Казанский.

Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского, из Москвы в Свияжский Успенский монастырь произошло в 1592 году.

Житие святого Германа, архиепископа Казанского

Память 6 ноября

Среди боярских родов в Московском государстве в XV и ХVI в. особенным благочестием и ревностью по службе отличался род Полевых, потомков Смоленских князей. Несколько лиц из сего рода восприняли иночество и отличались своей благочестивой жизнью и христианскими добродетелями. В самом начале ХVII века в городе Старице 7146 у Феодора Афанасьевича Полева родился сын, нареченной во святом крещении Григорием, в честь святого Григория Декаполита . Это и был будущий великий светильник и ревностной пастырь стада Христова – святой Герман. Благочестие родителей, их строгая жизнь по заповедям Христовым, сильно влияли на юного отрока. Еще с молодости он привык соблюдать строго пост и часто предавался молитве. Родители святого старались насадить в сердце своего сына страх Божий. С юных лет благодать Божия почивала на отроке. Среди своих сверстников он отличался скромностью, кротостью и даровитостью. Не любил он детских игр и шумливой резвости, но предпочитал услаждать свою душу полезными размышлениями и беседами. Благочестивые родители Григория обучили сына чтению Божественного Писания, что было, тогда главным образованием. Святой отрок с великою ревностью стал заниматься чтением Боговдохновенных книг. Особенно часто он читал псалмы Давидовы, которые укрепляли и воодушевляли благочестивого юношу. С юных лет он неуклонно присутствовал в храме во время Богослужений. Часто удалялся он в уединение и здесь среди тишины горячо молился и размышлял о назначении человека и о промысле Божием. Святой отрок много думал о тщете человеческой жизни. Она мимолетна, как сон, думал он, человек умирает, и память о нем изглаживается. Столь же скоропреходящи и все блага сей жизни: они тленны, быстро приходят и быстро исчезают. Едино есть на потребу: угодить Богу, служить Ему всей душой и любить Его всем сердцем. Благочестивый отрок стал вести жизнь еще более строгую, чем прежде; особенно он соблюдал пост, так что от великого воздержания едва оставался живым. Но, умерщвляя так свою плоть, он просвещал и украшал свою душу. Видя такое воздержание своего сына, родители просили его, опасаясь за его здоровье, умерить свои подвиги. Но он еще более и более усугублял свои труды. Душа его уже давно стремилась к уединенно. Он решил всецело посвятить себя на служение Богу и вступить в число иноков. Испросив благословения у своих родителей, он вступил в Волоколамский монастырь, славившийся строгостью своей жизни. В той же обители уже были пострижены двоюродные братья отца Григориева. В сие время там подвизались будущий первосвятитель Казанский Гурий и блаженный Максим Грек 7147 , отличавшийся своим просвещением и невинно заточенный, по проискам врагов, в сем монастыре. Около 25 лет от роду Григорий вступил в сию обитель, куда потом поступил и его отец под именем Филофея. Вскоре Григорий был пострижен в иночество, причем ему наречено было имя Герман. Восприняв иночество, он стал с еще большей ревностью подвизаться в делах благочестия. Особенно трудился он над изучением Священного Писания, часто беседовал с просвещенным Максимом и извлекал пользу из сих бесед. По-прежнему он строго соблюдал пост, по-прежнему неуклонно посещал храм Божий. Подавая всем пример своею подвижническою жизнью, он отличался необыкновенным смирением и охотно служил братии, исполняя все послушания, возлагаемые на него. Особенно он любил заниматься переписыванием богослужебных книг. Рукой Германа, последнего в иноках, как он сам называл себя, переписаны Богородичники, Евангелие, сохранившиеся до нашего времени.

Подвижническая жизнь Германа доставила ему уважение среди иноков Волоколамской обители. Они дивились трудам подвижника, назидались его смирением и благодарили Господа. Вскоре молва о благочестивой жизни Германа достигла и до родины святого города – Стариц. Иноки Старицкого Успенского монастыря, слыша о подвигах Германа, настоятельно просили его принять начальство в их обители. Смиренный Герман долго отказывался, но, наконец, уступал великим просьбам братии, отправился к Тверскому архиепископу Акакию, которой с любовью принял святого, возвел его в сан архимандрита и благословил на новое служение. Братия Старицкого монастыря с любовью встретила своего нового настоятеля, которого уже давно желала видеть в своей обители. Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью стал заботиться о его благоустройстве: он воздвигал постройки, благолепно украшал храмы. Но еще более заботился он о благолепии внутреннем: он всем подавал пример благочестивой жизни, служил для иноков образцом смирения и кротости, всех назидал, увещевал строго соблюдать иноческие обязанности, ввёл в своей обители устав Волоколамского монастыря – словом был истинным пастырем, добрым отцом и примером, достойным подражания. Иноки старались следовать стопам своего святого архимандрита и преуспевали в подвигах под руководством столь опытного в духовной жизни пастыря. Но вскоре им пришлось расстаться со своим архимандритом. Стремясь постоянно к уединению, святой Герман через 2 года оставил Старицкий монастырь, чтобы снова в уединенной келлии Волоколамского монастыря подвизаться в молитве и посте. Он передал начальство в Старицком монастыре постриженному им иноку Иову, впоследствии знаменитому подвижнику и страдальцу за Русскую землю – патриарху Московскому. Прибыв в Волоколамский монастырь, святой Герман стал подвизаться, как простой инок. Но не долго ему было суждено проводить жизнь в уединении и тишине. В Москве тогда появился новый еретик Матфей Башкин, отрицавший веру во святую Троицу, не признававший Св. Таинств. В 1553 г. на него был созван собор в Москве. На соборные заседания был вызван и святой Герман вместе со своим родителем. Собор осудил ересь Башкина и постановил послать его для вразумления в Волоколамский монастырь к святому Герману. Так была известна всем подвижническая и святая жизнь сего ревнителя Христовой веры.

Но святого ожидало другое, более трудное поприще. Около того времени царем и великим князем Иоанном Васильевичем Грозным была покорена Казань, главный оплот и твердыня татарского Казанского царства. Царь Московский озаботился распространить свет истинной веры Христовой в покоренной стране между магометанами и язычниками – инородцами. В Казани была учреждена архиепископская кафедра, на которую впервые был возведен святитель Гурий, бывший прежде игуменом в Волоколамском монастыре. Святителю Гурию было поручено устроить обитель в городе Свияжске 7148 . Настоятелем для сей обители, по указанию Гурия, был назначен святой Герман, прибывший вместе с Гурием в 1555 г. в город Свияжск. Получив богатые пособие от царя и святителей, Герман ревностно начал строить обитель. Много трудов и усилий пришлось ему положить при строении обители. Недостаток необходимых материалов, дороговизна работ, враждебное отношение инородцев – всё это затрудняло и замедляло строение монастыря. Но при помощи Божией через 1,5 года работы были закончены. Святой Герман построил Никольскую церковь , существующую доныне, и при ней высокую колокольню, потом воздвиг великолепный, сохраняющийся до сего времени, храм в честь честного и славного Успения Божией Матери. Герман благолепно украсил сии храмы иконами и другими священными предметами.

Особенно ревностно заботился Герман о распространении истинной веры Христовой между магометанами и язычниками. Строгая и подвижническая жизнь святого пастыря многих привлекала к нему. Одни приходили за советом, другие за благословением. Блаженный всех принимал с любовью, не делая различия между православными и неверующими, всем равно помогая, ко всем одинаково попечительно относясь. Такое обхождение святого мужа сильно действовало на язычников, так что те стали принимать истинную веру Христову. Святой Герман щедро помогал всем, кто обращался к нему с просьбой о помощи. Но щедрый и милостивый к другим, святой был строг и требователен к себе. Еще до сих пор сохраняется тесная и узкая келлия святого, длиной в 1,5 сажени, шириной около сажени. Помогая всем, он сам старался обходиться без посторонней помощи, сам себе чинил одежду. До сих пор сохраняются наперсток, иглы и нитки, которыми пользовался святой Герман. Заботясь о спасении своей души, сей добрый пастырь не менее заботился и об иноках Свияжской обители. Подобно настоятелю, все иноки обязаны были проводить самую строгую жизнь. Из среды их святой Герман избирал достойных проповедовать слово Божие среди неверующих, сам подавая им всем пример. Трудами святого было собрано большое количество рукописных книг, богослужебных и других, необходимых для великого дела проповеди. Свияжский Богородицкий монастырь был средоточием, откуда стал разливаться свет Христовой веры. Благодаря неусыпным попечениям святителя, сия обитель исполнила свое высокое назначение и долго еще оставалась просветительным центром на северо-востоке России. Узы братской любви связывали святого Германа с блаженным Гурием. Сей архипастырь ценил заслуги и труды такого ревностного сподвижника, каким был Герман. Они часто переписывались о различных предметах, касающихся церковного просвещения. Со своей стороны святитель Гурий оказывал ревностному проповеднику Христовой веры доверие во всем. Он поручил суду и управлению самого Германа не только Свияжский монастырь, но и все церкви Свияжской области. Все его труды были известны и царю. Так более восьми лет подвизался святой Герман.

6 декабря 1564 г. после многих трудов и подвигов мирно предал Господу свою чистую душу первосвятитель Казанский Гурий. Царь Иоанн Васильевич Грозный и митрополит Московский Афанасий вызвали в Москву святого Германа, желая возвести его на архипастырский престол в Казани. Они уже прежде слышали много о ревности сего святого мужа и видели в нем единственного достойного преемника святителю Гурию. Святой Герман, вызванный соборной грамотою в Москву, сначала отказывался, но потом должен был уступить требованиям царя и освященного собора. 12 марта 1564 г. он был рукоположен в архиепископа Казанского и Свияжскаго. Правя своей паствою, он неуклонно шествовал по следам своего великого учителя и наставника святителя Гурия. Особенно ревностно он заботился о распространении Христовой веры. Для сего он ввел общежитие в Зилантовском монастыре 7149 , чтобы увеличить число иноков в сей обители и расширить школу для детей инородцев. Один из его современников, знаменитый в русской истории князь Курбский так отзывается о святителе Германе: «Герман был человек знатного рода, не столько высок телом, сколько разумом, муж честного и святого жительства, исследователь Священных Писаний и ревнитель по Боге в делах духовных; не был он причастен никакому обычаю лукавому и лицемерию, но был человек простой, истинный, непоколебимый, великий помощник объятым бедами и напастями и весьма милостивый к убогим».

При содействии святителя в Казани был построен тогда Ивановский Казанский монастырь, существующий до сего времени. Это – видимой знак ревностного старания святителя о благолепии храмов Божиих. В таких трудах святитель управлял Казанской паствою около двух лет. В 1566 г. митрополит Московский Афанасий по расстроенному здоровью отказался от управления Церковью. Строгая подвижническая жизнь святого Германа хорошо была известна Грозному, и он пожелал, чтобы Герман занял архипастырский престол. По распоряжению царя, святитель Казанский был вызван в Москву. В то время в характере Иоанна произошла печальная перемена: подозрительность, которою он отличался и прежде, стала увеличиваться. Он окружил себя толпою недостойных опричников, которые злоупотребляли доверием царя и чинили несправедливости и притеснения. Вызванный по воле царя в Москву, Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и Герман должен был поселиться в покоях митрополичьих, еще до посвящения в сан митрополита. Недолго, однако, ему пришлось пробыть здесь. Он видел, какие несправедливости причиняют людям злые приспешники царя, со скорбью замечал, как сильно изменился характер Грозного – и не мог стерпеть: верный своему пастырскому долгу, он попытался вразумить царя, говорил ему о необходимости чистосердечно раскаяться, о будущих муках и о вечном блаженстве. Грозной царь не мог вынести обличений блаженного святителя. Он с сумрачным видом вышел от Германа. Опричники, узнав о сем, стали уговаривать царя. Они хорошо знали святителя, понимали, что сей пастырь – грозный для них обличитель, который будет немолчно и смело говорить правду царю.

– Великий государь, – говорили коварные опричники, – не пристало тебе внимать бессмысленным речам твоего раба. Неужели ты хочешь быть в неволе, более тяжкой, чем в какой ты столько лет был у Сильвестра и Адашева.

Более всех против святителя говорили царский любимец Алексей Басманов с своим сыном. Все опричники неотступно просили царя, чтобы он не возводил Германа на Московскую кафедру. Грозный послушался своих любимцев. Он повелел передать Герману:

– Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу.

Около двух лет святитель пробыл в Москве под опалой. Его не отпускали в Казань, хотя он и считался архиепископом Казанским. В сие время его держали под надзором приставов, в заключении. Но нелицемерной обличитель неправды и в неволе был страшен опричникам. 6 ноября 1567 года последовала кончина святого Германа. Как думают, опричники были убийцами сего святого мужа. Бывший в Москве при святителе архимандрит Свияжского монастыря Иродион предал погребению тело святого Германа при церкви св. Николая, именуемого Мокрым 7150 .

Но Господу было угодно прославить Своего угодника чудесами и различными знамениями. При перестройке Николаевской церкви были обретены мощи сего святителя. В 1592 году жители Свияжска, услышав о чудесах от мощей святого Германа, обратились к царю Феодору Иоанновичу и к всероссийскому патриарху Иову с просьбой о том, чтобы им было позволено перенести мощи святителя из Москвы в Свияжский монастырь, основанный самим святителем. Просьба сия была исполнена: 25 сентября 1592 года мощи святителя были торжественно встречены жителями Свияжска. Много чудесных исцелений и знамений произошло при сем. Лишь только мощи святого Германа были внесены в Успенский храм Свияжской обители, великое благоухание распространилось по всему монастырю. При сем прозрели два слепца, и совершилось много других чудес. Спустя более ста лет, в 1696 году мощи святого были вновь свидетельствованы, и с сего времени началось всеобщее празднование памяти святителя по всей России. В 1704 году мощи святителя были перенесены из алтаря Успенского храма в самую церковь . Это перенесение произошло 23 июля 1704 года при митрополите Тихоне. Память о сем событии торжественно совершается и до сего дня.

Таково было житие святого Германа, таковы его труды, его твердость в Христовой вере. Последуем и мы сему подвижнику, поревнуем его добродетельной жизни, будем постоянно иметь пред своими душевными очами сего великого святителя Церкви Российской и призывать его святое имя, дабы он молил за вас Господа, Ему же слава во веки. Аминь.

Тропарь, глас 4:

Яко великим пастырем единонравна, и учителем вселенныя единомысленна, церкве Божия служителя усердна, и строителя таин Христовых благоговейна, стекшеся благовернии людие, свяжския обители богомудраго основателя, и казанския новопросвещенныя паствы святителя Германа песньми и пении восхвалим, глаголюще: не престай присещати молитвами твоими на обитель и на всю паству твою, и обитель во святыни, паству же в вере и благочестии блюсти невредимо.

Кондак, глас 4:

Бодрствуя в молитвах, послушания добрый рачитель быв, в терпении стяжал еси душу твою, делы смиренномудрия и кротости изрядствуя, престол святительства благоверием и благочестием украсил еси, отче священноначальниче Германе: моли Христа Бога о обители и о всем стаде твоем, яко паствы твоея утверждение, и сущым по тебе святителем светлое украшение.

* * *

Старица – уездный город Тверской губернии на реке Волге.

Блаженной Максим Грек , вызванный из Святой горы для исправления богослужебных книг, оставил много сочинений. После продолжительного заключения, скончался в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 1656 г.

Свияжск – уездный город Казанской губернии на реке Свияге.

Зилантовский мужской монастырь близ Казани был основан по повелению Иоанна Грозного на месте погребения воинов, павших при взятии Казани.

Церковь св. Николая Мокрого находится в Москве в Китай-городе, в Зарядье.

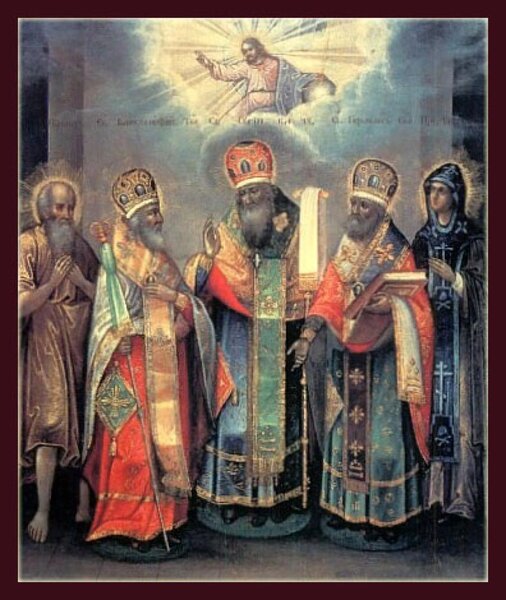

Жития св. святителей христовых Гурия, Варсонофия и Германа, Казанских чудотворцев

Содержание

I. Житие св. святителя Гурия, первого архиепископа чудотворца казанского Происхождение, характер и первый образ жизни святителя Гурия Святой Гурий в темнице Монашеская жизнь св. Гурия Игуменская жизнь св. Гурия Избрание св. Гурия в архиепископа Казанского Посвящение св. Гурия в архиепископа Отправление и путешествие святителя Гурия в Казань Прибытие святителя Гурия в свою епархию Святительская жизнь святителя Гурия Кончина святителя Гурия II. Житие св. святителя Варсонофия, епископа тверского и казанского чудотворца Происхождение и первые лета святителя Варсонофия Взятие в плен и пленническая жизнь св. Варсонофия Конец плена и вступление св. Варсонофия в монашество Монашеская жизнь св. Варсонофия Игуменство св. Варсонофия Новое назначение св. Варсонофия Епископская жизнь святителя Варсонофия Оставление святителем Варсонофием епархии и кончина его III. Обретение и открытие св. мощей святителей Гурия и Варсонофия Обретение и открытие мощей святителей Гурия и Варсонофия. Чудеса от святых мощей святителей Гурия и Варсонофия IV. Житие св. святителя Германа епископа казанского и свияжского чудотворца

От Казанского комитета духовной цензуры печатать дозволяется. 20 мая 1871 года.

Цензор профессор Н. Соколов.

Из предлагаемых житий святителей и чудотворцев Казанских Гурия, Варсонофия и Германа два первые, с присовокуплением сказания об обретении и открытии мощей святителей Гурия и Варсонофия и чудесах их, составлены почившим в Бозесинодальным членом Григорием, бывшим архиепископом Казанским, а впоследствии митрополитом Новгородским и С. Петербургским, и изданы в первый раз в 1853 году. В настоящем новом издании их допущены лишь незначительные исправления против первого. Житие святителя Германа заимствовано из книжки «Служба иже во святых отцу нашему Герману архиепископу Казанскому и Свияжскому», изданной в 1861 году, где, после службы, помещено житие сего святителя, составленное пребывавшим на покое в Свияжском Богородицком монастыре и скончавшимся там архиепископом Тобольским Евлампием.

В первом издании житий святителей Гурия и Варсонофия помещено следующее «предуведомление» от автора:

«Предлежащее житие св. святителей – Гурия, первого архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского, составлено на основании их жития, частью находящегося в рукописи, писанного блаженнейшим Всероссийским патриархом Гермогеном, в бытность его митрополитом Казанским, и частью напечатанного в Прологе и Четье-Минее под 4-м днем октября».

Главнейший источник жития святителей Гурия и Варсонофия есть рукописное их житие, писанное блаженнейшим Гермогеном, потому что в последние дни жизни святителя Варсонофия он был уже священником в городе Казани при Гостинодворской церкви, потом был преемником настоятельства его в Спасо-Преображенском монастыре, а, наконец, преемником и святителя Гурия на кафедре Казанской, как то ясно видно из его предисловия к написанному и житию означенных святителей. Посему казанская жизнь святителей Гурия и Варсонофия для него, без сомнения, была весьма известна.

Для святителя Гермогена была неизвестна, как и сам он говорит в том же предисловии к житию означенных святителей, только жизнь, проведенная ими вне Казани, а особенно жизнь их юношеская 1 .

Житие св. святителей Гурия и Варсонофия, напечатанное в Четье-Минее и Прологе, совершенно одно, и очевидно, почти все, кроме весьма не многих особенностей, заимствовано из жития, написанного святителем Гермогеном.

Некоторые сведения о св. святителях Гурии и Варсонофии, не находящиеся в означенных житиях их, собраны и напечатаны в жизнеописании сих святителей в 1847 году казанской академии бакалавром Елисеевым. Но кроме тех сведений немало оказалось и других, относящихся к житию сих святителей. Они помещены здесь.

Впрочем, мой труд состоял наипаче в возможном прояснении характера сих святителей и причин образа их действований. Монашеские правила, помещенные в сем житии, прямо не принадлежат к житию святителей Гурия и Варсонофия; они помещены в их житии для того, чтобы дать Казанскому монашеству сведение о правилах, каких держались их первые наставники, и каких весьма полезно держаться ему и ныне.

Григорий А. Казанский

I. Житие св. святителя Гурия, первого архиепископа чудотворца Казанского

Происхождение, характер и первый образ жизни св. Гурия

Св. Святитель Гурий произошел из незнатной и небогатой боярской фамилии Руготиных, в государствование Великого Князя Иоанна Третьего 2 . Местом его рождения был городок Радонеж 3 , ныне село Городок, верстах в десяти от Сергиевского Посада, в Московской губернии. Имя, полученное им при святом крещении, было Григорий. Так назывался и отец его. В юношеском возрасте, неизвестно по каким обстоятельствам, Григорий Руготин былв услужении у князя Ивана Пенькова – фамилия, в тогдашнее время очень знатная 4 , – и жил в его доме.

Юноша Григорий был ума основательного, нрава кроткого, тихого и незлобивого, сердечно предавался молитве, усердно ходил в церковь к Божиим службам, любил девственную жизнь, и внимательно сохраняя свое целомудрие, постоянно держал себя в строгом посте, любил подавать нищим, какую мог, милостыню, и вообще усердно старался провождать свою жизнь так, чтобы угодить Господу Богу 5 и спасти свою душу. Постоянное благонравие, особливо кротость и благоразумие Григория, обратили на себя особенное внимание князя Пенькова и жены его, и приобрели у них особенную доверенность к нему. Князь поручил ему в управление весь свой дом, так что в дому князя Пенькова все делалось не иначе, как по распоряжению Григория. Григорий, желая вполне соответствовать доверенности князя, всеми силами старался самым наилучшим образом управлять его домом, и в доме князя был большой порядок во всем 6 .

Когда в каком-либо человеке обнаруживается и укрепляется благочестие, особливо ежели этот человек почему-либо может значительно действовать на других; тогда исконный враг человеков, дьявол , всемерно старается совратить такого человека с пути благочестия, увлечь в свое нечестие и погубить. Первое орудие, которым враг пользуется против нашего благочестия, всегда есть наша плоть, потом гордость, зависть и корыстолюбие. Ежели эти орудия оказываются бессильными, то он обращается к клевете, к гонению, к мукам и т.п. Со стороны плоти, гордости, зависти и корыстолюбия, враг не мог действовать на Григория: Григорий уже привык господствовать над своею плотью и не давал возникать в себе ни корыстолюбию, ни гордости, а зависти он даже и иметь не мог, ибо, после господ, он был во всем дому первый. На Григория можно было напасть только клеветою. За клевету исконный враг и взялся. Некоторые люди поступили в услужение князю гораздо прежде Григория, но князь не оказывал к ним ни того внимания, ни той доверенности, какие оказывал к Григорию. В этих людях враг нашего рода возбудил зависть к Григорию и научил их сплести с возможным правдоподобием и передать князю такую клевету, по которой бы князь лишил Григория всей своей доверенности, а Григорий заразился бы ненавистною Господу злобою, упал духом, возроптал на Бога и забыл Его. Князь Пеньков, вероятно, был очень горд и ревнив к своей жене, так что иногда довольно ясно обнаруживал свою ревность к ней даже при других. Служащие подметили эту слабость своего господина, и, может быть, совокупными силами искали случая воспользоваться ею. При близости, в какой находился Григорий к князю и княгине, случай мог быть найден очень удобно: найден, и – служащие внушили князю, будто Григорий находится в преступной связи с его женою 7 .

Князь поверил хитросплетенной клевете и, в пылу своей ревнивости, не входя ни в какое исследование, приказал лишить Григория жизни 8 . Но, для воспрепятствования исполнению такого безрассудного приказания, Господь Бог весьма благовременно нашел достаточную силу в семействе самого князя. Умный сын возмущенного князя, удостоверясь в невинности Григория, и видя позор, какому должен подвернуться его отец, его мать, сам он и вся их фамилия от признанного за истинный наговора на Григория, тотчас представил о таком позоре своему отцу, а в то же время представил ему и то, что сделанного наговора несправедливо принять за истинный без всякого исследования, но что этот наговор, как весьма тяжкий, должен быть приведен в возможную ясность неспешным, негласным, осмотрительным и осторожным исследованием 9 .

Святой Гурий в темнице

Отменил князь свое приказание, не желая подвергнуть позору свое семейство и свою фамилию. Но клевета на Григория сплетена была так хитро, и передана так искусно, что в князе не оказалось даже мысли удостовериться каким-либо исследованием в справедливости полученного им наговора. Он приказал посадить Григория в крепкую темницу, тогда же собственно для него устроенную из деревянного, врытого в землю сруба, в которую слабый свет падал только сверху в малое окно. Дабы дать заключенному сильнее почувствовать свое презрение к нему и совершенно изнурить его телесные силы, он приказал бросать ему в означенное малое окно по одному снопу овса, как домашней скотине, и опускать к нему по небольшой мере воды на три дня. Дверь в темницу всегда была заперта, и к ней приставлен был сторож 10 .

Горько было положение Григория, и сначала он не мог остаться без глубокой скорби! Но люди Божии, ежели не тотчас, то всегда скоро сдружаются со своим положением, как бы оно ни было горько; ибо благодать Божия никогда не оставляет ни их ума без света, ни их сердца – без утешения. На первый раз, к ослаблению страдания таковых людей, Божия благодать живо напоминает им положение того или другого, прославленного Господом Богом Святого, бывшего в подобных обстоятельствах, и они думают: «такие-то Святые были несравненно лучше нас, но терпели для Господа Бога гораздо больше; почему же нам для того же Господа не потерпеть меньшего?» Потом благодать Божия обращает их мысли на всеблагое и премудрое провидение Божие. Как все, случающееся с нами в жизни, бывает всегда по распоряжению или попущению Божию, так что, как сказал Господь своим Апостолам, ни едина от птиц, ценнящихся единым ассарием, падет на земли без Отца небесного, нам же и власи главнии изочтени суть ( Мф.10:29 ): то люди Божии всегда признают, что все случающееся с ними неприятное бывает не без воли Божией от кого бы и от чего бы то к ним ни пришло, – от особенного ли стечения каких-либо обстоятельств, от собственной ли неосмотрительности, или от злобы, зависти, хитрости других и проч. Так отняты были у праведного Иова все дети, все имущество и здоровье; а Иов говорил: Господь даде, Господь отъят: яко Господеви изволися, тако бысть ( Иов.1:21 ). поелику же воля Божия в отношении к нам, людям, не может быть иная, как спасительная: то все Святые не инаковым признавали всякое свое положение, как спасительным. Таким признавал свое положение и Григорий.

Положение, в каком теперь находился Григорий, было для него, в самом деле, весьма спасительно. Управляя домом князя Пенькова, Григорий непрестанно был занят разного рода житейскими делами и заботами. Житейские попечения, конечно, не грех , и частью составляют даже обязанность христианина; потому что нам необходимо нужны пища, одежда, жилище; а наша пища сама не готовится, наша одежда сама не делается, наше жилище само не строится, не нагревается и не освещается. Но непрестанные и слишком заботливые житейские попечения очень легко могут быть весьма опасны для души. Посему Господь сказал: не пецытеся душею вашею, что ясте: ни телом, во что облечетеся ( Мф.6:25 ). В доме же князя житейских дел было, без сомнения, весьма много. Григорий, занимаясь ими, по должности управителя домом, мог мало-помалу привязаться к миру и охладеть в ревности к соблюдению заповедей Божиих. Господь Бог видел опасность, в какую мог зайти Его избранный, и спас его от нее заблаговременно.

Помощь Божия Григорию этим не ограничилась. Освободивши Григория от бремени житейских забот, Господь Бог поставил его в такое состояние, какого все старающиеся сберечь себя от любви к миру и прилепиться любовью к Богу крайне желают и домогаются сами. Именно, Господь Бог даровал ему совершенное уединение. Находясь в темнице, Григорий не имел ни малого общения с миром: не слыхал никаких мирских речей, не видал никаких мирских благ и дел. Из его темницы не было вида ни на что земное. В темнице все его виды ограничивались только небесами, которые были видны сквозь окно над его головою, и св. иконою Божией Матери с предвечным Младенцем, – ибо только это сокровище ему позволено было взять с собою в темницу.

Григорий, уже и прежде знакомый с сердечною молитвою, теперь весь предался молитве; а усердная молитва скоро согрела его сердце и прояснила его ум так, что он сам увидел всю опасность своего прежнего состояния и, вместо скорби или досады и жалобы на своих врагов и на князя, от всего сердца благодарил Господа Бога, избавившего его от великой опасности потерять свою душу. «В таковой беде (т.е. в темничном заключении) преподобный наипаче простирашеся на славословие Божие, терпя и благодаря Бога о всем», – говорит о Григории блаженный Гермоген 11 .

Полная уверенность в спасительности настоящего своего состояния скоро произвела в Григории, кроме благодарности, сердечную любовь к Богу; а эта сердечная любовь, особливо в уединении, очень естественно, привязала к Богу все его мысли. Господь Бог непрестанно был в его мыслях. Он мыслил о Его величии, о Его премудрости, о Его всемогуществе, о Его любви и благости, особенно об Иисусе Христе, Сыне Божием, т.е. о том, что Он, Существо высочайшее и блаженнейшее, Бог , дабы исправить наше сердце, искупить нас от наших грехов, избавить нас от вечных мук и доставить нам вечное блаженство, пришел к нам на землю, сделался человеком, неутомимо проповедовал Божественное учение, и между тем от людей, которым желал доставить блаженство, терпел злобу, гонения, клеветы и наконец, претерпел самую мучительную и позорную смерть. Таковые и сим подобные мысли, обыкновенно называемые внутреннею молитвою, часто соединяясь с молитвою внешнею, со стоянием на коленях, с воздеянием рук, с земными поклонами, теперь составляли для него единственное занятие. Эти мысли доставляли ему в темнице такое глубокое душевное утешение, такую сердечную сладость, какой прежде он никогда не чувствовал, и среди житейских развлечений даже не мог чувствовать. А это глубокое душевное утешение и эта внутренняя сладость произвели в Григории такое расположение духа, что он дал твердый обет жить только для Господа Бога, не входить ни в какие житейские связи, не делить полной любви своего сердца ни с кем и служить только Ему, т.е. дал обет вступить в монашество, как скоро он будет избавлен от настоящего, стеснительного состояния, и поставлен в состояние полной свободы.

Между бывшими в то время монастырями довольно многие славились строгостью своих правил и своим благочестием. Григорий избрал для себя монастырь преподобного Иосифа, Волоколамского, вероятно, потому, что в нем довольно строго соблюдались правила монашеской жизни, и потому, что он довольно не близко лежал от его родины – Радонежа.

Прошло около двух лет со времени заключения Григория. Князь Пеньков не оказал ему никакой милости. Он никогда даже не вспомнил о нем, как будто бы Григория у него в доме никогда не было, и он не оказал ему никаких услуг. Человек гордый обыкновенно не помнит услуг ему оказанных, и часто даже не признает их за услуги. Упомянутого же сына в семействе Князя вероятно, по какой-либо службе, не было дома, а другие боялись даже напомнить ему о Григории, дабы не возбудить в нем прежнего его гнева и не нарушить семейного спокойствия.

К концу второго года от Григориева заключения в темницу, некто из бывших сослуживцев его у князя Пенькова, по старой дружбе с Григорием, осмелился попросить сторожа темницы, чтобы дозволил ему подойти к окну заключенного и поговорить с ним о его состоянии. Сторож согласился. Сослуживец подошел к окну Григориевой темницы ночью, спросил его о его состоянии и предложил ему свою готовность доставлять ему приличную пищу. Такое предложение весьма радостно было бы принято всяким обыкновенным человеком, даже и при несравненно меньшем стеснении против того, в каком находился Григорий. Но Григорию тотчас пришло на мысль, что делаемое старым другом предложение, может быть, не есть воля Божия, и что он, доставив удовольствие своему телу, может лишиться Божией любви, а с нею и духовного утешения, каким доныне наслаждался, питаясь овсом. Все главнейшие потребности Григориева сердца в настоящее время были совершенно иного рода. По чувствуемой в себе глубокой, сердечной любви к Богу, Григорий теперь больше всего желал передать всем людям правильное понятие о Боге, о Божией воле и о неисчислимых Божиих благодеяниях людям, дабы Господь Бог , любящий всех людей и желающий всем им спасения, более и более имел людей спасающихся. И как люди обыкновенно получают правильные понятия о Боге и Божией воле только из божественных и святоотеческих писаний; то Григорий желал, чтобы, сколько можно, большее число людей могло читать те писания, основательно узнавать из них Божии свойства, Божию волю, и, живя сообразно с полученными сведениями о Боге, передавать те сведения другим так, чтобы везде все люди знали Господа Бога, жили по воле Божией и достигли своего спасения. Итак, благодаря своего друга за участие, он отказался от принятия всякой иной пищи, кроме той, какая ему доставляется, и сказал, что «его питает многа и преизобильна благодать Божия» 12 . За сим Григорий просил своего друга, чтобы он, вместо пищи, приносил ему бумаги, чернил и перьев, для писания азбук, употребляемых при обучении детей грамоте; потом принимал у него написанные азбуки, продавал их и на полученные деньги покупал и доставлял ему бумаги, чернил и перьев для написания новых азбук; а что из полученных денег останется, то раздавал нищим. Так это несколько времени и делалось. Оба означенные желания: желание учить детей читать слово Божие и желание помогать нуждающимся, остались в Григории живым желанием до самого конца его.

В один день, по прошествии двух лет заключения, Григорий увидел в двери своей темницы свет. Как дверь в темницу всегда была затворена, а чтобы кто-нибудь пришели отпер ее, не было и слышно: у него сперва родилась мысль, что оказавшийся свет есть вражеское привидение. Он тотчас обратился к молитве. Молился усердно и долго, но свет не только не прекращался, а делался еще больше и больше. Чтобы узнать, от чего происходит такая необычайность, Григорий подошел к двери, коснулся ее рукою – и дверь тотчас отворилась; подле же двери и далее, несмотря на то, что тогда был день, и в доме князя всегда было немало людей, не оказалось никого. Такое необычайное обстоятельство Григорий признал за Дело Божия промысла, желающего даровать ему свободу. Усердно помолившись Господу Богу и Пречистой Его Матери, взял он находившуюся при нем св. икону Богоматери, вышел из темницы, прошел, не быв никем примечен, как невидимый, всю княжескую усадьбу, и прямо отправился в обитель преподобного Иосифа Волоколамского.

Монашеская жизнь Св. Гурия

В обители преподобного Иосифа в Григории скоро усмотрена была твердость расположения и надежность к вступлению в монашество. Настоятель обители не замедлил приобщить его к числу своей монашествующей братии. Отсекая последнюю собственную волю, и облекаясь в новую одежду, Григорий принял имя Гурия 13 , вероятно, для непрестанного напоминания себе о том, яко страннии и пришельцы есмы на земли ( Евр.11:13 ), и что истинное наше житие не здесь, а на небесех есть ( Фил.3:20 ).

Правила монашеские в тогдашнее время в Иосифове монастыре были, между прочим, следующие:

«Ради любви Господа нашего Иисуса Христа, давшего Себе о гресех наших, всякий брат должен пещись о спасении своей души, скорбеть о прежней, в грехах проведенной жизни и подвизаться в исполнении евангельских заповедей и отеческих преданий, дабы, провожая земную жизнь с леностью и нерадением, не быть лишену будущих благ» 14 .

«В монастыре никто не должен жить, не помышляя о своем спасении, или почитая важным только отречение от мира словами; но всякий должен жить так, как дал Господу Богу обет, т.е. благодушно перенося всякую скорбь и тесноту иноческого жития, соблюдая себя в смирении, послушании, христоподобной нищете, и вообще во всем строго держась монастырского благочиния» 15 .

«Всякой раз, когда колокол возвещает о времени какой-либо Божией службы, каждый брат немедленно должен оставить все свои дела, какого бы рода они ни были, а еще более свою леность, свой сон, и со всем усердием спешить в церковь , не дожидаясь, пока кончится благовест, соберутся все братия и начнется служба. Ибо, кто не идет к Божией службе немедленно, тот показывает в себе нерадение и небрежение к делу Божию; а посему и будет отвержен, как упомянутый в Евангелии раб лукавый и ленивый ( Мф. 25:26–30 ) 16 .

« Церковь есть как бы самое небо на земле, в котором живет Царь неба и земли – Бог , и в котором все высшие Силы предстоят Господу Богу с величайшим благоговением. Посему, вошедши в церковь , всякой брат должен обратить весь свой ум, все свои мысли и все сердце к Богу, и молиться о Его милости, как молился Св. Царь Давид, из глубины сердечныя ( Пс.126:1 ). В церкви Божией отнюдь никто не должен ни переходить с места на место, ни прислоняться к стене, ни глядеть по сторонам, ни тем более с кем-либо разговаривать, а особливо смеяться. Всякой, занимающийся в церкви разговором, а особливо смеющийся, как бы тот разговор или смех ни был тих, соблазняет предстоящих и отвращает от нас Бога в то самое время, когда другие преклоняют Его на милость к себе. поелику же разговаривающие и смеющиеся в церкви не терпимы, то они тотчас должны быть вразумляемы, а в случае неповиновения удаляемы из церкви. Разговор в церкви позволителен только Настоятелю и Уставщику; впрочем, и сим позволителен разговор только самый тихий и только в отношении к церковному благочинию» 17 .

«Всякой брат, при всякой Божией службе, должен оставаться в церкви до совершенного окончания начавшейся службы. Выходить из церкви прежде окончания службы не позволяется никому, кроме истинно немощных и кроме какого-либо истинно необходимого дела. Кто выходит по немощи, тот должен идти, прямо в свою келлию; а кто по причине какого-либо необходимого дела, тот должен идти прямо на то дело; а около церкви, трапезы или где инде отнюдь, не стоять и не сидеть» 18 .

«По окончании литургии всякой брат, по данному знаку, должен приходить в общую трапезу для употребления пищи вместе с Настоятелем и, по его благословению, садиться на свое место. Во время трапезы братия отнюдь не должны говорить ничего ни с кем, а должны с молитвою и благоговением употреблять подаваемую пищу, и со вниманием слушать, что во время трапезы бывает читано. Кто во время трапезы разговаривает и не перестает разговаривать даже по выговоре, тот должен быть выслан из трапезы» 19 .

«В трапезу никто из братии не должен приносить ни собственной пищи, ни собственного пития. Все должны употреблять только ту пищу, какая приготовляется на братской кухне для всей братии. Ибо неодинаковость для всех пищи производит в братиях, неудовольствие, ропот и вражду – состояние сердца совершенно вредное для людей, усердно желающих себе спасения. Больных, не имеющих возможности ходить, должно снабжать всем нужным в их келлиях и ничем их не оскорблять, а всевозможно стараться их успокоивать. В келлиях же должно покоить и таких больных, которые хотя могут ходить, но не могут употреблять пищи общей» 20 .

«Выходя из трапезы, никто не должен без благословения Настоятеля брать в свою келлию ни пищи, ни пития, ни сосуда – ничего» 21 .

«По окончании трапезы, никто из братии не должен оставаться в трапезе, а всякий должен идти в свою келлию» 22 .

«В своей келлии никто из братии, ни один, ни с кем-либо другим, ни должен ничего ни пить, ни есть: это – чревоугодие, и от этого бывает множество зол. Равно никто из братии не должен ни есть, ни пить в каком-либо месте вне монастыря, исключая тех, кому, по какой-либо особенной нужде, дано будет позволение на то от Настоятеля» 23 .

«Употребление светлых одежд не позволительно, потому что таковые одежды запрещены седьмым Вселенским Собором 24 . Кто будет смеяться худой одежде монаха, тот подлежит запрещению» 25 .

«В обители у всякого брата все должно быть монастырское: платье, обувь, книги, вещества для рукоделья и все иное. Никто из братии не имеет права покупать собственно для себя ничего. Ежели кому нужно послать куда письмо или иную вещь, то должен делать то с благословения Настоятеля или келаря» 26 .

«Касательно одежды братия разделяются на три разряда: первый разряд должен иметь, кроме четок, всего по одной вещи, и притом ветхой: мантию одну, рясу одну, скуфью одну и т.д. Второй разряд – тоже всего по одной вещи, но не ветхой. Третий разряд имеет всего по две вещи, из которых одна должна быть твердая, а другая – ветхая: мантия новая и ветхая, скуфьи две: летняя и зимняя. Впрочем, все эти вещи должны быть простые, а не дорогие. У кого одежда приходит в совершенную ветхость, тот должен просить другой, и тому дается одежда другая; но изношенная должна быть отдана в кладовую» 27

«Без благословения Настоятеля или келаря никто из братии, ни в каком месте – ни в церкви, ни в трапезе, ни в монастыре, ни вне монастыря, ни наедине, ни при другом ком-либо, ни у кого из не принадлежащих к монастырю не должен брать ничего. Если кто-нибудь из братии найдет что-нибудь потерянное, то должен объявить Настоятелю; а кто не объявляет, того поступок признается равным воровскому» 28 .

«После повечерия каждый из братии должен сперва исповедать Настоятелю все, что греховного он сделал в прошедшую ночь и в прошедший день, а потом тотчас идти в свою келлию. На монастырском же дворе никто не должен останавливаться или садиться или разговаривать, ни собираться в какую-либо келлию и провождать время в разговорах. Ибо повечерием совершенно оканчивается не только день, но и вечер. В своей же келлии всякой может заниматься молитвою, рукоделием, чтением, богомыслием и проч. Иным образом никто не должен оканчивать дня: ибо многие из тех, которые вечером легли спать, поутру уже не встали» 29 .

«Из монастыря, без благословения Настоятеля, никто не должен выходить никуда ни за чем. Кто действительно имеет нужду выйти, того Настоятель, ежели попросит у него благословения, не остановит и благословит; но кто не имеет действительной нужды, тот должен быть остановлен, дабы вне монастыря не подвергся погибели. Ибо все, делаемое без благословения Настоятеля, проклято, и ежели монах выходит из монастыря без благословения, дьявол тотчас вовлекает в грех; а введши в грех, вводит в отчаяние спасения, отводя его от покаяния стыдом. Многие безвыходно жили в монастыре до глубокой старости; но наконец вышли, пали и погибли» 30 .

«Праздность мнозей злобе научила, сказал Премудрый ( Сир. 83:28 ). Посему праздным не должно быть в обители никому, особливо из молодых. Всякий непременно должен быть занят каким-либо делом, хотя бы иное дело само по себе было даже безполезное. Ибо монах, который трудится, борется с одним бесом, а праздный – с тысячею. Впрочем, всякий, и занимаясь делом, должен беречь свои мысли от греха; ибо можно, и занимаясь делом, грешить мыслию: можно и мыслию корыстолюбствовать, осуждать и т.п.».

«Смехотворство в обители не терпимо: оно есть порождение сердца, не имеющего в себе страха Божия. Где смехотворство, там праздность и дерзость. Посему, кто усмотрит себя с удовольствием сидящим в собрании смехотворцев, тот должен почитать себя находящимся в большой опасности погибели и тотчас идти в свою келью» 31 .

«Всякую вверенную по обители службу каждый брат должен исполнять так, как бы за ним смотрит Сам Бог, т.е. исполнять со всем прилежанием и старанием, какая бы та служба ни была: важная или маловажная, трудная или легкая, требующая продолжительного или краткого времени, почетная или низкая, приятная или неприятная – все равно» 32 .

«Употребления вина, так как оно, по словам св. Апостола, производит блуд ( Еф.5:18 ), а, по словам св. Василия Великого , отгоняет от нас Святого Духа, как дым отгоняет пчел, и отворяет дверь многим страстям 33 , совершенно несовместно с монашеским званием. Посему вина не должно быть у братии, особенно в келлиях, да не будем врагу нашему в посмех и в поругание. Кто говорит: «сегодня большой праздник – выпьем!» – тот сам себя обличает, что рад празднику не ради Бога, а по невоздержанию» 34 .

«Женщины, даже инокини, ни по какой нужде не должны входить в келлии в монастыре мужеском. Эта предосторожность необходима для избежания смущения, душевной борьбы, страсти и помрачения ума. Ибо св. Златоуст говорит: «любодеяние и прелюбодеяние есть иноку с женами жительствовати или часто беседовати. Еда бо камень еси? Человек еси общего естества и падением подлежай» 35 .

Таковы были правила монастыря, в который вступил Гурий. Скоро ознакомился он с ними, полюбил их и исполнял со строжайшею точностью. «Благодатию Божиею», – говорит о нем блаженный Гермоген, – «бысть монах чуден и живяше по монастырскому чину и обычаю, Игумену и братии во всем повинуяся, по писанному: повинуйтеся наставником вашим и покаряйтеся: тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще» 36 . Впрочем, такая жизнь теперь не составляла для Гурия какой-либо особенности: ибо для точного исполнения всех означенных правил Гурий созрел еще в темнице. Ещё в темнице он совершенно привык к уединению, к безмолвию, к строгому посту, к постоянному богомыслию и к молитве.

Игуменская жизнь Св. Гурия

Подвижническая, постоянно строгая в монастыре преподобного Иосифа жизнь Гурия и его зрелый возраст скоро обратили на себя общее уважительное внимание братии и епархиального начальства, так что по некотором времени Гурий был поставлен в Иосифове монастыре Игуменом.

Как обязанности братии Иосифова монастыря определены были Уставом преподобного Иосифа, так тем же Уставом определены были обязанности и их Настоятеля. Преподобный Иосиф Настоятелю основанного им монастыря давал следующие братские наставления: «Подобает Настоятелю всяко тщание показывати и промышляти и пещися о преданных ему от Бога душах. Весь бо мир души не достоин: ову бо мимоидет, ова же нетленна есть и пребывает. Сего ради власть прияша пастыри и учители от Владыки Христа на небеси и на земли вязати же и решити. Рече бо к ним Господь: елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси: елика аще разришите на земли, будут разрешена на небеси ( Мф.18:18 .). Глоголет же верховый апостол Петр: пасите еже в вас стадо Божие, не нуждею, но волею, ни неправедными прибытки ( 1Пет.5:2 ), яко да пастыри, рече, образи будете во всем пасомым, и тогда не будет нужда, но воля. И сего ради потщитеся не презирати, но якоже мягкою губою воду собирающе, потщимся утолити надмение и пыщение очистити. И да не оставиши врачевание: аще бо не днесь уврачуеши, то поне (по крайней мере) утре: аще ли утром не повинется, то поне в вечер приимет слово: аще ли в вечер отвратит слово, то не с тем же безстудством пребудет, но, вспомянув запрещение, усрамится и себе зазрит. А се есть начало спасения, еже себе зазрети. Аще же и невозможно того в познание греха привести, и тогда не отступати, но утверждати, страша и запрещая собою и иными многими. Подобает бо пастырю быти различну: кротку же и строгу, смирену же и высоку. Аще бо вси блази были, благости единая потреба была бы. Аще ли же не такови: и страха потреба, яко да благость утверждает благия, страх же возраждает злые. И в святей Лествице речено есть: ни безумне смиритися, ни безсловесно возвышатися пастырю лепо есть.... И Иуда, брат Господень, глаголет: вы же, возлюбленнии, овех убо милуйте, овех же страхом спасайте ( Иуд.1:22–23 ). И великий апостол Павел к Тимофею пишет: обличи, запрети, умоли ( 2Тим.4:2 ). Согрешающих же пред всеми обличай, да и прочии страх имут ( 1Тим.5:20 )» 37 .

Как прежде Гурий был точен в исполнении правил монашеских, так же точен он был и теперь в исполнении правил, предписанных преподобным Иосифом своим преемникам. Впрочем, при сих правилах, Гурий также ревностно исполнял и иные правила, каким своими писаниями научили его древние святые подвижники. Он неусыпно старался о спасении всех находившихся в его обители. Спасение души всех живших под его настоятельством, обогащение их ума чистым христианским учением, и их сердца истинно-христианскими качествами и добродетелями, составляло самое главное и неусыпное попечение во все время его игуменства. Никакое иное попечение о внешнем благолепии и изобилии обители у него никогда не равнялось с попечением о спасении душ. Излишнее же украшение и обогащение обители он почитал даже вредным. В этом отношении его всегдашнее мнение было: «не добро монастыри богатити чрез потребу и великие отчины давати, они бо сим более пустуют» 38 .

Такое мудрое и святое управление обителью скоро сделалось известным Царю Иоанну Васильевичу, и приобрело у него Гурию уважение и отличную доверенность 39 .

Впрочем, два года, проведенные Гурием в темнице, из которой он никуда не мог выходить, и в которой летом воздух был, без сомнения, удушлив, весною и осенью удушлив и сыр, а зимою и весьма холоден, – эти два года весьма вредно воздействовали на здоровье Гурия. Вышед из своего заключения, он уже не имел крепкого здоровья во все остальное время своей жизни. Слабость телесных сил не позволила ему долго занимать возложенной на него должности игумена. Через восемь лет и десять месяцев 40 он сложил ее с себя, и около двух лет 41 жил в том же монастыре как простой монах.

Впрочем, особенная благонадежность человека к каким-либо полезным и спасительным духовным трудам, почти обыкновенно, несмотря и на великую слабость телесных его сил, не избавляет его от трудов. Между тем, как св. Гурий жил на покое, открылась в Селижарове монастыре 42 игуменская вакансия, требовавшая особенно надежного настоятеля. Царь, несмотря на отречение Гурия, по слабости здоровья, от игуменства в монастыре Иосифове, повелел послать его туда, с благословения митрополита Макария, игуменом.

Освятил св. Гурий Селижаров монастырь своим в нем пребыванием. Но его пребывание в сем монастыре продолжалось только год 43 . Во время его там игуменства Господь Бог указал ему иное служение.

Избрание святителя Гурия в архиепископа Казанского

Прошло уже два года, как Господь Бог покорил Русской державе царство Казанское. Для распространения христианской веры в приобретенном царстве, Царь Иоанн Васильевич, по совещании с митрополитом Макарием и другими русскими святителями, постановил открыть в том царстве особенную архиепископскую кафедру, к которой, кроме города Казани со всеми его улусами, должны были принадлежать город Свияжск с нагорною стороною, город Васильев и вся земля Вятская 44 . Этой епархии дано было весьма почетное место: в иерархическом порядке она должна была занимать место непосредственно после епархии Новгородской, и на содержание в ней архиепископа Государь определил десятую часть со всех доходов Казанского царства 45 . Но управление этою епархией было весьма трудно: ибо ее пастырь должен был образовать себе овец из магометан и язычников; люди, которых он должен был обращать в веру Христову, были озлоблены на Русскую державу, а посему и на содержимую ею веру. Эти люди, не говоря о прежнем времени, даже в продолжение тех двух лет, когда они уже были русскими подданными, не раз возмущались против своих победителей и многих из них предали мучительной смерти 46 . В пастыря на такую трудную и вместе опасную епархию требовался муж опытный, твёрдый, рассудительный, вполне преданный вере и для успехов ее готовый на все трудности и пожертвования.

Избраны были четыре кандидата из честных и благоговейных священноиноков. В числе их находился и Селижарский игумен Гурий. Гурий, по своей ревности к делу Божию, был особенно любезен и Царю Иоанну Васильевичу и митрополиту Макарию 47 . Они сердечно желали поставить важную епархию преподобного Гурия; однако ж не осмелились присвоить себе суда Божия. Решительный выбор из означенных священноиноков, по древнему, постоянно сохранявшемуся в православной Церкви обычаю, предоставлялся Господу Богу посредством жеребья. Февраля 3 дня 7063 (1555) года Царь и митрополит приказали написать имена всех избранных мужей, каждое особо, на одинаковой цветом и мерою бумаге, одинаково свернуть, перемешать и положить, как водилось, на св. престол Большого Успенского Собора. Написали и положили. Митрополит Макарий со всем освященным собором совершал молебен Богу Спасителю и Божией Матери, с прошением о благоволении указать из мужей, избранных на Казанскую паству, угоднейшего Себе и достойнейшего. По совершении молебствия, взяты были два из четырех, положенных на св. престол, жеребьев. Эти два жеребья, по уничтожении двух других, снова положены были на тот же святой престол. После нового, непосредственно за сим совершенного теми же освященными лицами и с тем же прошением молебствия, взят из двух положенных на престол жеребьев один, решающий дело. Этот жребий оказался с именем Гурия. Тогда Царь, митрополит, весь освященный собор и все люди, единодушно сознавая, что «в пастыря граду Казани Господь Бог избрал мужа праведна и свята», с особенным благоговением и радостью воздали славу Богу благодарственным молебствием 48 .

Посвящение Св. Гурия в архиепископа

Для рукоположения св. Гурия в святительский сан назначен был седьмой день Февраля 49 7063 (1555) года – день памяти Парфения, епископа Лампсакийского, что особенно должно было расположить его действовать в Казанской пастве так же ревностно, как действовал св. Парфений в пастве Лампсакийской, которая также почти вся состояла из идолопоклонников, но приведена им в познание Бога истинного 50 .

Весьма торжественно было рукоположение св. Гурия. Митрополит Макарий совершил его в Большом Успенском соборе с двумя архиепископами и с седьмью разных епархий епископами. Собрание в то время почти необычайное. Сослуживших им было 7 архимандритов, 6 игуменов и 10 протоиереев; а всех вообще – 76 освященных лиц, кроме иподиаконов и других нижних чинов 51 . При рукоположении присутствовали: сам Царь, его брат Юрий Васильевич, Князь Владимир Андреевич, Казанский царь Бек-Булатович, весь высочайший двор, литовский и волынский послы, множество бояр и старцы Хиландаря монастыря святой Афонской горы 52 .

Непосредственно по рукоположении святителя Гурия, в его клир и в сотрудники ему во многотрудном служении, Царем Иоанном Васильевичем, без сомнения, не без указания и желания самого святителя Гурия, были назначены достопочтенные мужи: Герман, бывший архимандрит Старицкого Успенского монастыря, живший в то время в Иосифове монастыре на покое, Варсонофий, игумен Песношского монастыря 53 и несколько игуменов 54 . Герман определен был архимандритом в Свияжский Успенский монастырь, а Варсонофий поставлен архимандритом в монастырь Казанский Спасо-Преображенский, который тогда существовал еще только в предположении 55 . Игумены были назначены для монастырей тоже еще будущих. Означенным архимандритам дозволено было иметь при себе некоторую и собственную свиту 56 .

Для снабжения и украшения кафедральной церкви в новой епархии, устроенной среди магометан и язычников, Царь Иоанн Васильевич пожертвовал из государственной казны множество местных икон отличного в то время письма, драгоценную церковную утварь и многие книги. А кроме сего, многими драгоценными вещами одарил он самого святителя Гурия. За сим повелено жертвовать святителю Гурию иконами и книгами всем Преосвященным и всем настоятелям, особенно достаточнейших монастырей, от их избытков 57 .

Отправление и путешествие святителя Гурия в Казань

Торжественное рукоположение святителя Гурия сопровождалось также очень торжественным отправлением его в Казань. Царю Иоанну Васильевичу и митрополиту Макарию, без сомнения, хотелось, чтобы святитель Гурий прибыл и вступил в новооткрытую епархию как святыня, никогда там невиданная, преисполненная Божией благодати и вполне достойная внимания и почтения; чтобы он самым великолепием своего путешествия и прибытия в Казань произвел на жителей Казанского царства вожделеннейшее действие, и чтобы весь его клир вел себя в Казанском царстве совершенно неукоризненно, и своим благоповедением как во время священнослужений, так и в житейском обращении, постоянно способствовал успехам его великого назначения. Посему все путешествие святителя Гурия в Казань, с самого его начала до конца, обращено было почти в непрерывное богослужение, дабы он, со всем своим многочисленным клиром, во все время своего путешествия непрестанно укрепляясь молитвою к Господу Богу и занимаясь приготовлением к проповедованию православного учения, частью уже на пути ознакомился с своею будущею деятельностью и привык к наилучшему исполнению своего великого назначения на месте.

Путешествие святителя Гурия в свою епархию началось, продолжалось и окончилось следующим образом:

В 9-м часу утра седьмого воскресного дня по Пасхе (в неделю св. Отец, 7063 (1555) года: это было 26-е число Мая) 58 , при звоне во все колокола, Всероссийский митрополит Макарий с Крутицким епископом Нифонтом, с Московскими архимандритами, игуменами и со всем своим освященным собором, также и святитель Гурий со всею свитою и со всеми дарованными ему святыми иконами, долженствовавшими следовать с ним в Казань, прибыли в Большой Успенский собор. Туда же прибыл и Царь Иоанн Васильевич с своими братьями и знатнейшими вельможами, князьями и боярами. Несметное множество народа наполняло собор и весь Кремль.

По надлежащем полном облачении всех, пред литургией, на третьем часу, митрополит Макарий при сослужении святителя Гурия, Крутицкого епископа Нифонта и всего освященного Собора, совершив молебны Богу Спасителю нашему Иисусу Христу, пречистой Его Матери и всем Святым, освятил животворящим крестом с святыми мощами воду. За сим, начав молебен Божией Матери, митрополит Макарий с святителем Гурием и со всеми сослужившими, предшествуемый хоругвями, честным крестом, Евангелием, святыми иконами, долженствовавшими следовать в Казань, и всеми митрополичьими привилегиями, вышел из Успенского собора и шел к Флоровским воротам 59 . За освященным Собором следовал Царь Иоанн Васильевич с своими братьями и со множеством князей и бояр.

За Флоровскими воротами, по окончании молебна, Царь Иоанн Васильевич принял у святителя Гурия благословение, облобызал его и, пожелав ему благополучного пути в Казань, возвратился в свои чертоги. После Царя, на сем же месте, благословил в путь и облобызал Гурия митрополит Макарий, от которого за своим архипастырем, получила благословение и вся свита его. По благословении, митрополит Макарий сам возвратился в Успенский собор, но Крутицкий епископ Нифонт и все бывшие в служении архимандриты, игумены, протоиереи и иереи остались при святителе Гурии для дальнейшего его сопровождения.

Отступив от Флоровских ворот с многочисленным освященным Собором, святитель Гурий подошел к основанию каменного Покровского собора 60 , начатого Царем Иоанном Васильевичем в благодарность Господу Богу за покорение Казанского царства, совершил обычную ектенью, осенил все четыре стороны света животворящим крестом и окропил их святою водою, а потом окропил святою водою все основание означенного собора.

За сим, с тем же великолепием хода, святитель Гурий сошел из Нового города на живой москворецкий мост. Здесь, по прочтении Евангелия, читал он, по сугубой ектеньи, молитву, составленную митрополитом Илларионом, о сохранении Царя и всего православия, потом также осенил животворящим крестом и окропил св. водою все четыре стороны света. За сим простился он с сопровождавшим его епископом Нифонтом, благословил и окропил св. водою шедший за ним народ, сошел со всеми св. иконами и со всем сопровождавшим его Московским духовенством, с собственною освященною свитою и со множеством бояр в приготовленные ладьи и с пением молебна Богоматери отправился к монастырю Симонову 61 . Как для проезда от живого москворецкого моста до монастыря Симонова нужно было довольно не мало времени, а молебен Богоматери во все то время продолжаться не мог; то среди канона читано было толкование Евангелия на первую неделю Великого поста.

Симоновский архимандрит со всею братией, при звоне во все колокола, вышел из монастыря с хоругвями, крестами и кадилами, ждал святителя Гурия у приготовленной под монастырем на Москве-реке пристани. Святитель Гурий, вышед на берег и благословив архимандрита с братией, начал молебен Богу Спасителю, и предшествуемый всем сопровождавшим его освященным Собором и Симоновским архимандритом с братией, шел в монастырь. В соборной церкви Симонова монастыря святитель Гурий, по окончании молебна Богу Спасителю, совершил со всем тем Собором святую литургию.

После Литургии святитель Гурий, со всеми сослужившими ему, разделил общую братскую трапезу в Симонове монастыре. Остальная часть дня, так как все сделанное кончилось довольно поздно и с большим утомлением, была употреблена на отдых и распоряжение ко дню следующему.

К утру понедельника все, следовавшие в Казань со святителем Гурием св. иконы, ризница и утварь с приличием и должною внимательностью были уложены в ладьях, и святитель Гурий, благословив столицу, с колокольным звоном отправился к месту своего назначения водою.

По всем погостам и селам, какие встречались на пути в Казань, по берегам реки Москвы, Оки и Волги, святитель Гурий посылал одного из своих архимандритов окроплять св. водою находящиеся в тех местах церкви, жилища и народ.

Чрез несколько дней святитель Гурий прибыл, в третьем часу дня, к Коломне. Коломенский святитель Феодосий, которому о прибытии Гурия к сему времени дано было знать наперед, приказал известить о его прибытии все Коломенское духовенство с гражданами, и устроить так, чтобы по всем церквам города благовест начался в первом часу того дня, дабы иметь достаточно времени для собрания всего духовенства и народа для сретения Гурия. В три часа дня святитель Гурий, облачась со всем бывшим при нем освященным Собором в полное облачение, начал молебен и шел крестным ходом к городу, за вратами которого встретил его, тоже с крестным ходом, Коломенский святитель Феодосий, вышедший из своего кафедрального собора в полном облачении, со всеми своими архимандритами, игуменами и всем освященным Собором. После взаимного братского приветствия, святитель Гурий прочитал пред городскими вратами Евангелие, а по сугубой ектеньи, прочитав упомянутую выше молитву о сохранении Царя и всего православия, осенил все стороны животворящим крестом и окропил св. водою.

После, вместе с Коломенским святителем и со всем освященным Собором шел он крестным ходом в Коломенский кафедральный собор, в котором, по входе и пропетии стиха: «Владычице приими», совершен им, совокупно с Коломенским святителем Феодосием и всем освященным Собором, освящение воды, окроплен собор и народ; совокупно же совершена божественная литургия, и притом сказано приличное поучение народу. По совершении службы, святитель Гурий имел отдых у Коломенского владыки; а поутру рано, простившись со святителем Феодосием и преподав народу благословение, отправился в дальнейший путь.

Точно также было поступлено святителем Гурием в Рязани. Но во всех других городах, какие лежали по берегам рек на пути в Казань, труд святителя увеличивался еще тем, что, кроме сего, пред литургией ходил он вокруг тех городов крестным ходом 62 .

Прибытие святителя Гурия в свою епархию

Прибыв на то место своей епархии, где православным Царем предположено было основать город Чебоксары, святитель Гурий, по совещании с тамошним гражданским начальством, назначил место, где быть соборному храму во имя Введения Божией Матери во храм, и поставил на нем полотняную церковь . Потом обозначив место, какое должно было занимать городу, освятил среди его, по чиноположению заложения градов, воду, обошел по всему месту, где должно было лежать городской стене, крестным ходом, и все то место окропил святою водою. В тех же местах, где должно было быть городским воротам, по надлежащей ектеньи, читал упомянутую молитву о сохранении православного Царя, города и всего православия. За сим, возвратясь на место освящения воды, он осенил четыре стороны света животворящим крестом, окропил их и народ святою водою, прочитал положенную в чине освящения города молитву, и наконец, отправясь тем же крестным ходом в свою походную церковь , совершил в ней божественную литургию, сказал приличное поучение народу и благословил жителей города Чебоксар иконою Божией Матери Владимирскою 63 .

Утром 27-го дня июля, в субботу, святитель Гурий был встречен, пред городом Свияжском, всем тамошним духовенством крестным ходом. В полном облачении святитель Гурий вошел в соборную церковь Рождества Пресвятой Богородицы, совершил освящение воды, тем же крестным ходом обошел по стенам весь город, окропил все городские стены святою водою, и при всех городских вратах, по сугубой ектеньи, читал молитву о сохранении Царя, города и всего православия. За сим, по возвращении в собор, служил со всею освященною свитою божественную литургию и произнес приличное поучение народу.

Следовавшего 28-го дня, в воскресение, тоже утром, святитель Гурий прибыл в свой кафедральный город Казань. Здесь, как и в Свияжске, он встречен был всем духовенством с крестным ходом, шел в полном облачении в кафедральный собор, совершил с водоосвящением молебен Господу Богу Иисусу Христу, Пречистой его Матери и всем Святым, торжественно с тем же крестным ходом обошел весь город по стенам и окропил их святою водою; при всех вратах города читал означенную молитву о сохранении православного Царя, его супруги и чад, его братьев, христолюбивого воинства, православия и всех православных христиан; осенил крестом и окропил святою водою все четыре стороны света, дабы благодать и сила креста от священного города обильно излилась на все улусы татар и все обиталища чуваш, черемис, вотяков и мордвы, и навсегда упразднила все мечети и требища. За сим, возвратившись в собор, совершил божественную литургию и сказал народу приличное поучение. По окончании литургии, в том же соборе, с обычною торжественностью, был читан синодик в том виде, как он читался, и частью ныне читается, в первую неделю Великого поста, дабы новоосвященное место не терпело в себе никакого лжеучения, но чтобы крепко держалось в нем, цвело и спасало всех православие 64 .

Так достиг святитель Гурий места своего назначения. Господь Бог явно сопровождал его своим благословением во все время путешествия его со свитою. Ибо, несмотря на длинное, долговременное, непрерывное, многотрудное и нередко опасное путешествие, как сам святитель Гурий, при всей слабости своих телесных сил, так и вообще вся свита его достигли до Казани в совершенном здоровье и без всяких бед, препятствий и неприятностей в пути 65 .

Святительская жизнь святителя Гурия

Наказною памятью Царя и митрополита святителю Гурию постановлено было в обязанность:

1) Поучать все свое духовенство: архимандритов, игуменов и какие будут, протопопов, иереев, дьяконов и проч., чтобы все они жили не иначе, как по божественным правилам.

2) Поучать всех, принадлежащих к его пастве мирян, дабы тоже все жили так, как требует православная вера, то есть, по заповедям Божиим и правилам св. Апостолов и св. Отцов 66

3) Всех новокрещеных, то есть крещеных пред его прибытием в Казань и при нем, научая жить по правилам православной веры в страхе Божием, содержать в отеческой любви, милостиво принимать к себе, а в случае нужды даже кормить и поить их 67 .

4) Всех еще заблуждающихся овец, магометан и язычников, приводить в разум истины, т.е. обращать в святую веру кротким и сердечным убеждением в ее истине и божественности, избегая притом всякой принудительности, грубой настойчивости и угроз. Знатнейших из располагающихся принять православную веру основательно наставлять православию в своем доме, а других рассылать для сего по монастырям. Но к крещению допускать только таких из них, которые довольно ясно покажут в себе убеждение в истине православия, и изъявят добровольное сердечное расположение к крещению. Всех крестившихся и научившихся правилам православной веры часто призывать к себе и укреплять в вере 68 .

5) Когда неверующий, обвиняемый в каком-либо преступлении, бежит к нему, архиепископу, от преследования суда и будет просить крещения, то такового не отвергать, но принимать, держать у себя в доме, покоить, крестить и учить жить по правилам православной веры, а за сим, по совещании с наместником и воеводами, или оставлять его в Казани на месте его прежнего жительства, или, ежели не предвидится в нем исправление, отсылать к Государю в Москву на его усмотрение 69 .

6) Даже когда какие-либо неверующие обратятся к нему, архиепископу, с просьбою о ходатайстве освободить от наказания какого-либо некрещеного, уличенного в преступлении и уже приговоренного к наказанию, то ему, архиепископу, просить за такового об освобождении его от наказания и, по совещании с наместником и воеводами, или оставлять на месте жительства, или отсылать к Государю в Москву, на его усмотрение, с ходатайством о прощении виновного 70

7) Вообще всех, еще заблуждающихся в Казанском царстве, овец всевозможно привлекать к себе любовью, разговаривать с ними ласково и располагать к принятию св. крещения 71 .

Святитель Гурий уже давно научился провождать свою жизнь по воле не своей, а Божией: он свято исполнял данное ему предписание. Во всякий воскресный и праздничный день он давал поучение своей пастве, держась как данного ему предписания, так наипаче 19-го правила св. шестого Вселенского Собора 72 . Учение, каким святитель Гурий питал свою паству, конечно, было не иное, как почерпнутое из источников христианского учения, – учение совершенно сообразное с духом св. Вселенских Соборов и учителей Церкви – святое и православное. Христиане, составлявшие тогда Казанскую паству, наибольшею частью были новообращенные ко Христу магометане и язычники, и посему требовали учения совершенно ясного, твердого, убедительного, свободного от всего, что кого-либо из них могло оскорбить, раздражить или взволновать – учения, сообщаемого с глубоким убеждением в его божественности и с сердечным желанием поставить его для всех в единственное правило жизни. «К верным слово здраво и немятежно, и учительно имея», – говорит о святителе Гурии блаженный Гермоген 73 .

С таким же истинно пастырским духом учил он в своей пастве и тех, которые оставались неверными. Ясность и убедительность, с какими святитель Гурий поучал татар и язычников, при искреннем желании всем им вечного спасения, сильно действовали на сердца неверных, и они во множестве – мужчины, женщины и дети, убеждаясь в божественности христианства, принимали св. крещение 74 . Блаженный Гермоген, показывая действование святителя Гурия на умы и сердца неверных, говорит: «Всюду богатно излияся Божия благодать по писанному: посетил еси землю и упоил еси ю 75 , умножил еси обогатити даром благодати Святого Духа, святым крещением. Явишася мнози от неверия православни, ихже имена в книгах животных. Яко некое древо доброродно кипит плодами красными и приносит для всех богатое овощие: тако и божественный муж, архиепископ Гурий, учением своим множество душ присвояет Христу» 76 .