-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

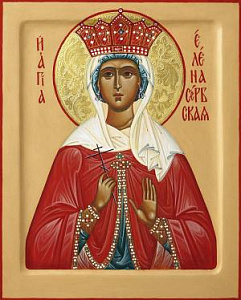

Равноапостольная Ольга (в Крещении Елена)

Святая равноапостольная Ольга была супругой великого князя Киевского Игоря. Борьба христианства с язычеством при Игоре и Ольге, княживших после Олега († 912), вступает в новый период. Церковь Христова в последние годы княжения Игоря († 945) становится значительной духовной и государственной силой в Русском государстве. Об этом свидетельствует сохранившийся текст договора Игоря с греками 944 года, который включен летописцем в «Повесть временных лет», в статью, описывающую события 6453 (945) года.

Мирный договор с Константинополем должен был утверждаться обеими религиозными общинами Киева: «Русь крещеная», то есть христиане, приводились к присяге в соборном храме святого пророка Божия Илии; «Русь некрещеная», язычники клялись на оружии в святилище Перуна Громовержца. Тот факт, что христиане поставлены в документе на первом месте, говорит о их преимущественном духовном значении в жизни Киевской Руси.

Очевидно, в момент, когда договор 944 года составлялся в Царьграде, у власти в Киеве стояли люди, сочувствовавшие христианству, сознававшие историческую необходимость приобщения Руси к животворной христианской культуре. К этому направлению принадлежал, возможно, и сам князь Игорь, официальное положение которого не позволяло ему лично перейти в новую веру, не решив вопроса о Крещении всей страны и установлении в ней православной церковной иерархии. Поэтому договор был составлен в осторожных выражениях, которые не помешали бы князю утвердить его и в форме языческой клятвы, и в форме присяги христианской.

Но пока византийские послы прибыли в Киев, обстановка на Днепре существенно изменилась. Четко определилась языческая оппозиция, во главе которой стояли варяжские воеводы Свенельд и его сын Мстислав (Мстиша), которым Игорь дал в держание Древлянскую землю.

Сильно было в Киеве и влияние хазарских иудеев, которым не могла прийтись по нраву мысль о торжестве православия в Русской земле.

Не сумев преодолеть косности обычая, Игорь остался язычником и скрепил договор по языческому образцу – клятвой на мечах. Он отверг благодать Крещения и был наказан за неверие. Год спустя, в 945 году, восставшие язычники убили его в Древлянской земле, разорвав между двух деревьев. Но дни язычества и основанного на нем жизненного уклада славянских племен были уже сочтены. Бремя государственного служения возложила на себя при трехлетнем сыне Святославе вдова Игоря – великая княгиня Киевская Ольга.

Имя будущей просветительницы Русского края и родину ее «Повесть временных лет» впервые называет в статье о женитьбе Игоря: «и привели ему жену из Пскова, именем Ольгу». Принадлежала она, уточняет Иоакимовская летопись, к роду князей Изборских, одной из забытых древнерусских княжеских династий, которых было на Руси в Х–ХI вв. не меньше двадцати, но которые все были вытеснены со временем Рюриковичами или слились с ними посредством браков. Некоторые из них были местного, славянского происхождения, другие – пришлые, варяжские. Известно, что скандинавские конунги, приглашенные на княжение в русские города, неизменно принимали русский язык, часто – русские имена и быстро становились настоящими русскими как по образу жизни, так и по мировоззрению и даже по физическому облику.

Так и супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском «окающем» произношении – Ольга, Вольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому Олег (Хельги), что значит «святой». Хотя языческое понимание святости совершенно отлично от христианского, но и оно предполагает в человеке особый духовный настрой, целомудрие и трезвение, ум и прозорливость. Раскрывая духовное значение имени, народ Олега назвал Вещим, Ольгу – Мудрой.

Позднейшие предания называли ее родовым имением село Выбуты в нескольких километрах от Пскова вверх по реке Великой. Еще недавно показывали на реке Ольгин мост – у древней переправы, где Ольга встретилась с Игорем. Псковская топонимика сохранила немало названий, связанных с памятью великой псковитянки: деревни Ольженец и Ольгино Поле, Ольгины Ворота – один из рукавов реки Великой, Ольгина Гора и Ольгин Крест – близ Псковского озера, Ольгин Камень – у села Выбуты.

Житие святой Ольги повествует, что в Выбутах молодой князь охотился «в области Псковской» и, желая перебраться через реку Великую, увидел «некоего плывущего в лодке» и подозвал его к берегу. Отплыв от берега в лодке, князь обнаружил, что его везет девушка удивительной красоты. Игорь воспылал к ней похотью и стал склонять ее ко греху. Перевозчица оказалась не только красива, но целомудренна и умна. Она устыдила Игоря, напомнив ему о княжеском достоинстве правителя и судии, который должен быть «светлым примером добрых дел» для своих поданных. Игорь расстался с ней, храня в памяти ее слова и прекрасный образ. Когда пришло время выбирать невесту, в Киев собрали самых красивых девушек княжества. Но ни одна из них не пришлась ему по сердцу. И тогда он вспомнил «дивную в девицах» Ольгу и послал за ней сродника своего князя Олега. Так Ольга стала женой князя Игоря, великой русской княгиней.

После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом: родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами. Боясь мести за убийство Киевского князя, древляне отправили послов к княгине Ольге, предлагая ей вступить в брак со своим правителем Малом. Ольга сделала вид, что согласна. Хитростью заманила она в Киев два посольства древлян, предав их мучительной смерти: первое было заживо погребено «на дворе княжеском», второе – сожжено в бане. После этого пять тысяч мужей древлянских были убиты воинами Ольги на тризне по Игорю у стен древлянской столицы Искоростеня. На следующий год Ольга снова подошла с войском к Искоростеню. Город сожгли с помощью птиц, к ногам которых привязали горящую паклю. Оставшихся в живых древлян пленили и продали в рабство.

Борьба за единство Руси, за подчинение Киевскому центру раздираемых взаимной враждой племен и княжеств прокладывала путь к окончательной победе христианства в Русской земле. Ольга Богомудрая вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Летописи полны свидетельств о ее неустанных «хождениях» по Русской земле с целью благоустроения и упорядочения гражданского и хозяйственного быта подданных. Добившись внутреннего укрепления власти Киевского великого князя, ослабив влияние мешавших собиранию Руси мелких местных князей, Ольга централизовала все государственное управление с помощью системы «погостов». В 946 году с сыном и дружиной прошла она по Древлянской земле, «устанавливая дани и оброки», отмечая села, становища и места охот, подлежащие включению в киевские великокняжеские владения. На другой год ходила в Новгород, устраивая погосты по рекам Мсте и Луге, всюду оставляя зримые следы своей деятельности. «Ловища ее (места охоты) были по всей земле, установленные знаки, места ее и погосты, – писал летописец, – и сани ее стоят в Пскове до сего дня, есть указанные ею места для ловли птиц по Днепру и по Десне; и село ее Ольжичи существует и поныне».

Устроенные Ольгой погосты, являясь финансово-административными и судебными центрами, представляли прочную опору великокняжеской власти на местах.

Будучи прежде всего, по самому смыслу слова, центрами торговли и обмена («гость» – купец), собирая и организуя вокруг себя население (вместо прежнего «полюдья» сбор дани и налогов осуществлялся теперь равномерно и упорядоченно по погостам), Ольгины погосты стали важнейшей ячейкой этнического и культурного объединения русского народа.

Позже, когда Ольга стала христианкой, по погостам стали воздвигать первые храмы; со времени Крещения Руси при святом Владимире погост и храм (приход) стали неразрывными понятиями. (Лишь впоследствии от существовавших возле храмов кладбищ развилось словоупотребление «погост» в смысле «кладбище».)

Много трудов приложила княгиня Ольга для усиления оборонной мощи страны. Города застраивались и укреплялись, вышгороды (или детинцы, кромы) обрастали каменными и дубовыми стенами (забралами), ощетинивались валами, частоколами. Сама княгиня, зная, сколь враждебно относились многие к идее укрепления княжеской власти и объединения Руси, жила постоянно «на горе», над Днепром, за надежными забралами киевского Вышгорода (Верхнего города), окруженная верной дружиной. Две трети собранной дани, по свидетельству летописи, она отдавала в распоряжение киевского веча, третья часть шла «к Ользе, на Вышгород» – на нужды ратного строения. Ко времени Ольги историки относят установление первых государственных границ России – на западе, с Польшей. Богатырские заставы на юге сторожили мирные нивы киевлян от народов Дикого Поля. Чужеземцы спешили в Гардарику («страну городов»), как называли они Русь, с товарами и рукодельями. Шведы, датчане, немцы охотно вступали наемниками в русское войско. Ширятся зарубежные связи Киева. Это способствует развитию каменного строительства в городе, начало которому положила княгиня Ольга. Первые каменные здания Киева – городской дворец и загородный терем Ольги – лишь в нашем веке были разысканы археологами. (Дворец, точнее, его фундамент и остатки стен, были найдены и раскопаны в 1971–1972 гг.)

Но не только укрепление государственности и развитие хозяйственных форм народной жизни привлекало внимание мудрой княгини. Еще более насущным представлялось ей коренное преобразование религиозной жизни Руси, духовное преображение русского народа. Русь становилась великой державой. Лишь два европейских государства могли в те годы соперничать с нею в значении и мощи: на востоке Европы – древняя Византийская империя, на западе – королевство саксов.

Опыт обеих империй, обязанных своим возвышением духу христианского учения, религиозным основам жизни, показывал ясно, что путь к будущему величию Руси лежит не только через военные, но прежде всего и преимущественно через духовные завоевания и достижения. Поручив Киев подросшему сыну Святославу, великая княгиня Ольга летом 954 года, взыскав благодати и истины, отправляется с большим флотом в Царьград. Это было мирное «хождение», сочетавшее задачи религиозного паломничества и дипломатической миссии, но политические соображения требовали, чтобы оно стало одновременно проявлением военного могущества Руси на Черном море, напомнило гордым «ромеям» о победоносных походах Аскольда и Олега, прибившего в 907 году свой щит «на вратах Цареграда».

Результат был достигнут. Появление русского флота на Босфоре создавало необходимые предпосылки для развития дружеского русско-византийского диалога. В свою очередь, южная столица поразила суровую дочь Севера разнообразием красок, великолепием архитектуры, смешением языков и народов мира. Но особенное впечатление производило богатство христианских храмов и собранных в них святынь. Царьград, «царствующий град» Греческой империи, еще при самом основании (точнее, возобновлении) в 330 году посвященный святым равноапостольным Константином Великим (память 21 мая) Пресвятой Богородице (это событие праздновалось в Греческой Церкви 11 мая и перешло оттуда в русские месяцесловы), стремился во всем быть достойным своей Небесной Покровительницы. Русская княгиня присутствовала за богослужением в лучших храмах Константинополя – Святой Софии, Влахернской Богоматери и других.

Сердце мудрой Ольги открылось святому православию, она принимает решение стать христианкой. Таинство Крещения совершил над нею патриарх Константинопольский Феофилакт (933–956), а восприемником был сам император Константин Багрянородный (912–959). Ей было наречено в Крещении имя Елена в честь святой равноапостольной, матери святого Константина, обретшей Честное Древо Креста Господня. В назидательном слове, сказанном по совершении обряда, патриарх сказал: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих». Он наставил ее в истинах веры, церковном уставе и молитвенном правиле, изъяснил заповеди о посте, целомудрии и милостыне. «Она же, – говорит преподобный Нестор Летописец , – склонила голову и стояла, словно губа напаяемая, внимая учению, и, поклонившись Патриарху, промолвила: «Молитвами твоими, Владыко, да сохранена буду от сетей вражеских».

Именно так, со слегка наклоненной головой, изображена святая Ольга на одной из фресок Киевского Софийского собора, а также на современной ей византийской миниатюре, в лицевой рукописи Хроники Иоанна Скилицы из Мадридской национальной библиотеки. Греческая надпись, сопровождающая миниатюру, называет Ольгу «архонтессою (то есть владычицей) руссов», «женою, Эльгою по имени, которая пришла к царю Константину и была крещена». Княгиня изображена в особом головном уборе, «как новокрещеная христианка и почетная диаконисса Русской Церкви». Рядом с ней в таком же уборе новокрещеной – Малуша († 1001), впоследствии мать святого равноапостольного Владимира (память 15 июля).

Такого ненавистника русских, каким был император Константин Багрянородный, непросто было заставить сделаться крестным отцом «архонтессы Руси». В русской летописи сохранились рассказы о том, как решительно и на равных разговаривала Ольга с императором, удивляя греков духовной зрелостью и государственной мудростью, показывая, что русскому народу как раз под силу воспринять и умножить высшие свершения греческого религиозного гения, лучшие плоды византийской духовности и культуры. Так святой Ольге удалось мирным путем «взять Царьград», чего до нее не смог сделать ни один полководец. По свидетельству летописи, сам император вынужден был признать, что «переклюкала» (перехитрила) его Ольга, а народная память, соединив предания о вещем Олеге и мудрой Ольге, запечатлела эту духовную победу в былинном сказании «О взятии Царяграда княгиней Ольгой».

Константин Багрянородный в своем сочинении «О церемониях византийского двора», дошедшем до нас в единственном списке, оставил подробное описание церемоний, сопровождавших пребывание святой Ольги в Константинополе. Он описывает торжественный прием в знаменитой палате Магнавре, под пение бронзовых птиц и рычание медных львов, куда Ольга явилась с огромной свитой из 108 человек (не считая людей из дружины Святослава), и переговоры в более узком кругу в покоях императрицы, и парадный обед в зале Юстиниана, где по стечению обстоятельств промыслительно встретились за одним столом четыре «государственных дамы»: бабушка и мать святого равноапостольного Владимира (святая Ольга и ее спутница Малуша) с бабушкой и матерью его будущей супруги Анны (императрица Елена и ее невестка Феофано). Пройдет немногим более полувека, и в Десятинном храме Святой Богородицы в Киеве будут рядом стоять мраморные гробницы святой Ольги, святого Владимира и блаженной «царицы Анны».

Во время одного из приемов, рассказывает Константин Багрянородный, русской княгине было поднесено золотое, украшенное камнями блюдо. Святая Ольга пожертвовала его в ризницу Софийского собора, где его видел и описал в начале ХIII века русский дипломат Добрыня Ядрейкович, впоследствии архиепископ Новгородский Антоний: «Блюдо велико злато служебное Ольги Русской, когда взяла дань, ходивши в Царьград; во блюде же Ольжине камень драгий, на том же камени написан Христос».

Впрочем, лукавый император, сообщив столько подробностей, как бы в отместку за то, что «переклюкала его Ольга», задал нелегкую загадку историкам Русской Церкви. Дело в том, что преподобный Нестор Летописец рассказывает в «Повести временных лет» о Крещении Ольги под 6463 (955 или 954) годом, и это соответствует свидетельству византийской хроники Кедрина. Другой русский церковный писатель ХI века, Иаков Мних, в слове «Память и похвала Владимиру... и как крестилась бабка Владимира Ольга», говоря о кончине святой княгини († 969), отмечает, что она прожила христианкой пятнадцать лет, и относит тем самым время Крещения к 954 году, что тоже совпадает с точностью до несколько месяцев с указанием Нестора. Между тем Константин Багрянородный, описывая пребывание Ольги в Константинополе и называя точные даты устроенных им в ее честь приемов, с несомненностью дает понять, что все это происходило в 957 году. Для примирения данных летописи, с одной стороны, и показаний Константина, с другой, русским церковным историкам пришлось предполагать одно из двух: либо святая Ольга для продолжения переговоров с императором в 957 году приехала в Константинополь уже во второй раз, либо она крестилась вообще не в Царьграде, а в Киеве в 954 году и единственное свое паломничество в Византию совершила, уже будучи христианкой. Первое предположение более вероятно.

Что касается непосредственно дипломатического исхода переговоров, у святой Ольги были основания остаться недовольной ими. Добившись успеха в вопросах о русской торговле в пределах империи и подтверждении мирного договора с Византией, заключенного Игорем в 944 году, она не смогла, однако, склонить императора к двум важным для Руси соглашениям: о династическом браке Святослава с византийской царевной и об условиях восстановления существовавшей при Аскольде православной митрополии в Киеве. Ее недовольство исходом миссии явственно звучит в ответе, который она дала уже по возвращении на родину присланным от императора послам. На запрос императора относительно обещанной военной помощи святая Ольга через послов резко ответила: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе воев в помощь».

Вместе с тем, несмотря на неудачу стараний об учреждении на Руси церковной иерархии, святая Ольга, став христианкой, ревностно предавалась подвигам христианского благовестия среди язычников и церковного строительства: «Требища бесовская сокруши и нача жити о Христе Иисусе». Она воздвигает храмы: святителя Николая и Святой Софии в Киеве, Благовещения Пресвятой Богородицы – в Витебске, Святой Живоначальной Троицы – во Пскове. Псков с того времени называется в летописях Домом Святой Троицы. Храм, построенный Ольгой над рекой Великой, на месте, указанном ей, по свидетельству летописца, свыше «Лучом Трисиятельного Божества», простоял более полутора веков. В 1137 году святой князь Всеволод-Гавриил († 1138, память 11 февраля) заменил деревянный храм каменным, который был перестроен, в свою очередь, в 1З63 году и сменен, наконец, доныне существующим Троицким собором.

И другой важнейший памятник русского «монументального богословия», как называют нередко церковное зодчество, связан с именем святой равноапостольной Ольги – храм Софии Премудрости Божией в Киеве, заложенный вскоре по возвращении ее из Царьграда и освященный 11 мая 960 года. Этот день отмечался впоследствии в Русской Церкви как особый церковный праздник.

В месяцеслове пергаменного Апостола 1307 года под 11 мая записано: «В тот же день освящение Святой Софии в Киеве в лето 6460». Дата памяти, по мнению церковных историков, указана по так называемому «антиохийскому», а не по общепринятому константинопольскому летоисчислению и соответствует 960 году от Рождества Христова.

Поскольку святая Ольга получила в Крещении имя святой равноапостольной Елены, обретшей Честное Древо Креста Христова в Иерусалиме, главной святыней новосозданного Софийского храма стал Святой Крест, принесенный новой Еленой из Царьграда и полученный ею в благословение от Константинопольского патриарха. Крест, по преданию, был вырезан из цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня».

Святая Ольга много сделала для увековечения памяти первых русских исповедников имени Христова: над могилой Аскольда воздвигла Никольский храм, где, по некоторым сведениям, сама была впоследствии похоронена, над могилой Дира – вышеназванный Софийский собор, который, простояв полвека, сгорел в 1017 году. Ярослав Мудрый на этом месте построил позже, в 1050 году, церковь святой Ирины, а святыни Софийского Ольгина храма перенес в каменный храм того же имени – доныне стоящую Софию Киевскую, заложенную в 1017 году и освященную около 1030 года. В Прологе ХIII века об Ольгином кресте сказано: «иже ныне стоит в Киеве во Святой Софии в алтаре на правой стороне». Разграбление киевских святынь, продолженное после монголов литовцами, которым город достался в 1341 году, не пощадило и его. При Ягайле в период Люблинской унии, объединившей в 1384 году Польшу и Литву в одно государство, Ольгин крест был похищен из Софийского собора и вывезен католиками в Люблин. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Но среди бояр и дружинников в Киеве нашлось немало людей, которые, по слову Соломона, «возненавидели Премудрость», как и святую княгиню Ольгу, строившую Ей храмы. Ревнители языческой старины все смелее поднимали голову, с надеждой взирая на подраставшего Святослава, решительно отклонившего уговоры матери принять христианство и даже гневавшегося на нее за это. Нужно было спешить с задуманным делом Крещения Руси. Коварство Византии, не пожелавшей дать Руси христианство, было на руку язычникам. В поисках решения святая Ольга обращает взоры на запад. Никакого противоречия здесь нет. Святая Ольга († 969) принадлежала еще к неразделенной Церкви и вряд ли имела возможность вникать в богословские тонкости греческого и латинского вероучения. Противостояние Запада и Востока представлялось ей прежде всего политическим соперничеством, второстепенным по сравнению с насущной задачей – созданием Русской Церкви, христианским просвещением Руси.

Под 959 годом немецкий хронист, именуемый «продолжатель Регинона», записывает: «пришли к королю послы Елены, королевы руссов, которая крещена в Константинополе, и просили посвятить для сего народа епископа и священников». Король Оттон, будущий основатель Германской империи, охотно откликнулся на просьбу Ольги, но повел дело не спеша, с чисто немецкой основательностью. Лишь на Рождество следующего, 960 года, епископом Русским был поставлен Либуций, из братии монастыря святого Альбана в Майнце. Но он вскоре умер (15 марта 961 года). На его место был посвящен Адальберт Трирский, которого Оттон, «щедро снабдив всем нужным», отправил, наконец, в Россию. Трудно сказать, что случилось бы, не промедли король так долго, но когда в 962 году Адальберт появился в Киеве, он «не успел ни в чем том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными». Хуже того, на обратном пути «некоторые из его спутников были убиты, и сам епископ не избежал смертной опасности».

Оказалось, что за прошедшие два года, как и предвидела Ольга, в Киеве совершился окончательный переворот в пользу сторонников язычества и, не став ни православной, ни католической, Русь вообще раздумала принимать христианство. Языческая реакция проявилась настолько сильно, что пострадали не только немецкие миссионеры, но и некоторые из киевских христиан, крестившихся с Ольгой в Царьграде. По приказу Святослава был убит племянник святой Ольги Глеб и разрушены некоторые построенные ею храмы. Разумеется, здесь не обошлось без византийской тайной дипломатии: настроенные против Ольги и встревоженные возможностью усиления Руси за счет союза с Оттоном, греки предпочли поддержать язычников.

Провал миссии Адальберта имел промыслительное значение для будущего Русской Православной Церкви, избежавшей папского пленения. Святой Ольге оставалось смириться с происшедшим и полностью уйти в дела личного благочестия, предоставив бразды правления язычнику Святославу. С ней по-прежнему считались, к ее государственной мудрости неизменно обращались во всех трудных случаях. Когда Святослав отлучался из Киева, а он большую часть времени проводил в походах и войнах, управление государством вновь вручалось княгине-матери. Но вопрос о Крещении Руси был временно снят с повестки дня, и это, конечно, огорчало святую Ольгу, считавшую Христово благовестие главным делом своей жизни.

Она кротко переносила скорби и огорчения, старалась помогать сыну в государственных и военных заботах, руководить им в героических замыслах. Победы русского войска были для нее утешением, особенно разгром давнего врага Русского государства – Хазарского каганата. Дважды, в 965 и в 969 году, прошли войска Святослава по землям «неразумных хазаров», навсегда сокрушив могущество иудейских властителей Приазовья и Нижнего Поволжья. Следующий мощный удар был нанесен по мусульманской Волжской Болгарии, потом пришла очередь Болгарии Дунайской. Восемьдесят городов по Дунаю было взято киевскими дружинами. Одно беспокоило Ольгу: как бы, увлекшись войной на Балканах, Святослав не забыл о Киеве.

Весной 969 года Киев осадили печенеги: «И нельзя было вывести коня напоить, стояли печенеги на Лыбеди». Русское войско было далеко, на Дунае. Послав к сыну гонцов, святая Ольга сама возглавила оборону столицы. Святослав, получив известие, вскоре прискакал в Киев, «приветствовал мать свою и детей и сокрушался, что случилось с ними от печенегов». Но, разгромив кочевников, воинствующий князь вновь стал говорить матери: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей». Святослав мечтал о создании огромной Русской державы от Дуная до Волги, которая объединила бы Русь, Болгарию, Сербию, Причерноморье и Приазовье и простерла свои пределы до самого Царьграда. Мудрая Ольга понимала, что при всем мужестве и отваге русских дружин им не справиться с древней империей ромеев, Святослава ждала неудача. Но сын не слушал предостережений матери. Тогда святая Ольга сказала: «Видишь, я больна. Куда хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь».

Дни ее были сочтены, труды и скорби подорвали ее силы. 11 июля 969 года святая Ольга скончалась, «и плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки, и все люди». Последние годы, среди торжества язычества, ей, когда-то гордой владычице, крестившейся от патриарха в столице православия, приходилось тайно держать при себе священника, чтобы не вызвать новой вспышки антихристианского фанатизма. Но перед смертью, вновь обретя прежнюю твердость и решимость, она запретила совершать над ней языческие тризны и завещала открыто похоронить ее по православному обряду. Пресвитер Григорий, который был с нею в 957 году в Константинополе, в точности выполнил ее завещание. Святослава же, как сообщает летописец, ждала злая кончина: он был убит печенежским князем Курей, который отсек голову Святослава и из черепа сделал себе чашу, оковал золотом и во время пиров пил из нее.

Святая Ольга была погребена как христианка. «И тако поживши и добре славящи Бога в Троице, Отца и Сына и Святого Духа, почи в блазии вере, сконча житие свое с миром о Христе Иисусе, Господе нашем». Как свой пророческий завет последующим поколениям, она с глубоким христианским смирением исповедала свою веру о своем народе: «Воля Божия да будет! Аще восхощет Бог помиловати роду моего Земли Руския, да возложит на сердце им обратитися к Богу, якоже и мене Бог сие дарова».

Бог прославил святую труженицу православия, «начальницу веры» в Русской земле, чудесами и нетлением мощей. Иаков Мних († 1072) через сто лет после ее смерти писал в своей «Памяти и похвале Владимиру»: «Бог прослави тело рабы Своей Олены, и есть в гробе тело ее честное, и неразрушимое пребывает и до сих дней. Блаженная княгиня Ольга прославила Бога всеми делами своими добрыми, и Бог прославил ее». При святом князе Владимире, по некоторым данным, в 1007 году, мощи святой Ольги были перенесены в Десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы и положены в специальном саркофаге, в каких принято было класть мощи святых на православном Востоке. «И ино чудо слышите о ней: гроб камен мал в церкви Святыя Богородицы, ту церковь создал блаженный князь Владимир, и есть гроб блаженныя Ольги. И на верху гроба оконце сотворено – да видети тело блаженныя Ольги лежаще цело». Но не всем было явлено чудо нетления мощей равноапостольной княгини: «Иже с верою придет, отворится оконце, и видит честное тело лежаще цело и дивится чуду таковому – толико лет в гробе лежаще телу неразрушившемуся. Достойно похвалы всякой тело то честное: в гробе цело, яко спя, почивает. А другим, иже не с верою приходят, не отворится оконце гробное, и не видет тела того честного, но только гроб».

Так и по кончине святая Ольга проповедовала вечную жизнь и воскресение, наполняя радостью верующих и вразумляя неверующих. Была она, по словам преподобного Нестора Летописца, «предтекущая христианской земли, аки денница пред солнцем и аки заря пред светом».

Святой равноапостольный великий князь Владимир, вознося свое благодарение Богу в день Крещения Руси, свидетельствовал от лица своих современников о святой равноапостольной Ольге знаменательными словами: «Благословити тя хотят сынове рустии, и в последний род внук твоих».

Святая равноапостольная Ольга была канонизирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание ее на Руси еще в домонгольскую эпоху. Христианское имя святой Ольги – Елена (в переводе с древнегреческого «факел») – стало выражением горения ее духа. Святая Ольга (Елена) приняла духовный огонь, который не угас во всей тысячелетней истории христианской России.

Преставление блаженной княгини Ольги, во святом крещении Елены

Память 11 июля

На конце темной ночи идолослужения, облегавшей Русскую землю, блаженная Ольга явилась как заря пред наступлением светлого дня святой веры во Христа – «Солнце правды».

Блаженная Ольга происходила из знаменитого рода: она была правнучка Гостомысла, того славного мужа, который начальствовал в Великом Новгороде до тех пор, пока, по его же совету, не был призван от варягов на княжение русское Рюрик с братьями 4625 . Родиной Ольги была весь Выбутская, находящаяся ныне близ города Пскова, тогда еще не существовавшего 4626 . Родители блаженной Ольги сумели внушить своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались, несмотря на свое идолопоклонство. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом, как это сейчас же будет видно.

Рюрик, умирая 4627 , оставил после себя сына своего Игоря еще малолетним отроком, поэтому как Игоря, так и самое княжение, до дней совершеннолетия сына, Рюрик поручил попечению родственника своего Олега. Последний, собрав значительное войско и имея при себе малолетнего наследника княжения Игоря, отправился к Киеву. Убив здесь Аскольда и Дира, Олег подчинил себе Киев, и стал он единовластителем варяго-русских владений, сохраняя княжение для племянника своего Игоря; по делам правления Олегу приходилось бывать то в Киеве, то в Великом Новгороде. Князь же Игорь, достигнув юношеского возраста, занимался охотой. Случилось ему, во время охоты по окрестностям Новгорода, зайти в пределы Пскова; выслеживая зверя около помянутой веси Выбутской, он увидел на другой стороне реки место, удобное для лова, но не мог туда попасть за неимением лодки. Спустя немного времени Игорь заметил какого-то юношу, плывшего в лодке; призвав его к берегу, он велел себя перевезти на ту сторону реки. Когда они плыли, Игорь, внимательнее всматриваясь в лицо гребца, увидел, что последний не юноша, а девица; то и была блаженная Ольга, выделявшаяся своею красотою. Красота Ольги уязвила сердце Игоря; в нем разгорелось похоть; и он начал прельщать ее словами, склоняя к нечистому плотскому смешению. Блаженная же Ольга, уразумев помыслы Игоря, разжигаемого похотью, пресекла беседу его, обратившись к нему, точно мудрый старец, с таким увещанием:

– Зачем смущаешься, князь, замышляя дело неисполнимое? Слова твои обнаруживают твое бесстыдное желание надругаться надо мною, чего да не будет! – я об этом и слышать не хочу. Прошу тебя, – послушайся меня и подави в себе эти нелепые и позорные помышления, которых нужно стыдиться: вспомни и подумай, что ты князь, а князю для людей должно быть, как правителю и судии, светлым примером добрых дел; ты же теперь близок к какому беззаконию?! Если сам ты, побежденный нечистою похотью, будешь совершать злодеяния, то как же ты будешь удерживать от них других и судить справедливо своих подданных? Оставь такое бесстыдное вожделение, которого гнушаются честные люди; и тебя, хотя ты и князь, последние могут возненавидеть за это и предать позорному осмеянию. Да и то знай, что, хотя я и одна здесь и бессильна по сравнению с тобой, ты всё-таки не одолеешь меня. Но если бы даже ты мог и одолеть меня, то глубина этой реки мне тотчас же будет защитой: лучше мне умереть в чистоте, похоронив себя в сих водах, чем быть поруганным моему девству.

Такие увещания к целомудрию, обращенные блаженною Ольгою к Игорю, образумили последнего, пробудив в нем чувство стыда. Он молчал, не находя слов для ответа; так они переплыли реку, а потом расстались. И удивился князь столь выдающемуся разуму и целомудрию юной девицы. Действительно, – подобный поступок блаженной Ольги достоин удивления: не зная истинного Бога и Его заповедей, она обнаружила такой подвиг в защите целомудрия; тщательно охраняя чистоту своего девства, она образумила юного князя, укротив его похоть словами мудрости, достойными ума мужа.

Спустя немногое время после сейчас описанного, князь Игорь вместе с родственником своим Олегом отправился в Киев с намерением там утвердить престол княжения, что и было исполнено: они сели на княжение в Киеве, и в Великом Новгороде, как и в прочих подчинившихся им городах Русской земли, посадили своих наместников. Когда наступило время бракосочетания князя Игоря, то выбрали многих красивых девиц, чтобы среди них найти достойную княжеского чертога; но ни одна из них не полюбилась князю. Вспомнив целомудренную и прекрасную Ольгу, Игорь тотчас послал за нею родственника своего Олега. Олег с великою честью привез Ольгу в Киев 4628 , и Игорь вступил в брак с нею. Затем умер и Олег 4629 , родственник и опекун Игоря, и Игорь стал править безраздельно. В начале своего самостоятельного княжения Игорь вел упорные войны с окрестными народами. Он ходил даже на Царьград: захватив многие страны греческой земли, он возвратился из этого похода с добычею и славою 4630 . Остальные годы своей жизни он проводил в тишине, имея мир с пограничными землями. В это время у Игоря родился от блаженной Ольги сын Святослав, впоследствии отец святого и равноапостольного князя Владимира. И правил Игорь на престоле великого княжения в Киеве с благополучием: богатство стекалось к нему в изобилии из многих мест, ибо и дальние страны присылали ему многие дары и дани.

Смерть постигла Игоря таким образом. Пользуясь наступившим после многих войн миром, Игорь начал обходить города и области для взимания обычной дани. Придя к древлянам 4631 , он вспомнил, что они в начале его княжения отступили от него, и только после войны покорились ему снова: за это Игорь удвоил на древлянах дань, чем очень отяготил их. Они же, опечалившись, начали советоваться с князем своим Малом:

– Когда волк повадится к овцам, то по одной может растащить всё стадо, если не убьют его; так и мы, – если не убьем Игоря, то он всех нас погубит.

После этого совещания они начали выискивать удобного времени. И вот когда Игорь полученную с древлян дань отослал в Киев, а сам остался у них с небольшим числом дружины, то древляне сочли этот случай подходящим для себя: они неожиданно напали на Игоря под городом своим Коростенем; убили дружину князя и его самого, и похоронили их там. – Такова была кончина князя Игоря – доброго властителя областей земли русской, внушавшего страх окрестным народам. По смерти опекуна своего Олега Игорь прожил тридцать два года 4632 .

Весть об убийстве Игоря, достигнув Киева, вызвала сильные слезы у Ольги, оплакивавшей вместе с сыном Святославом своего мужа; плакали также и все жители Киева. Древляне же, по убийстве Игоря, составили следующий дерзкий замысел: они хотели Ольгу взять в жены своему князю Малу, а наследника Игоря, малолетнего Святослава, тайно умертвить. Таким образом древляне думали увеличить власть своего князя. Они немедленно на ладьях отправили к Ольге двадцать нарочитых мужей, чтобы они просили Ольгу сделаться женою их князя; а в случае отказа с ее стороны им было велено угрозами понуждать ее – пусть, хотя и насильно, стать женою их господина. Посланные мужи водным путем достигли Киева и пристали к берегу. Услыхав о прибытии посольства, княгиня Ольга позвала мужей – древлян к себе и спросила их:

– С добрым ли намерением прибыли вы, честные гости?

– С добрым, – отвечали последние.

– Скажите же, – предложила Ольга, – зачем именно вы прибыли к нам?

Мужи отвечали:

– Нас послала к тебе древлянская земля с такими словами: «Не гневайся, что мы убили твоего мужа, ибо он, как волк, расхищал и грабил. А наши князья добрые правители, распространившие древлянскую землю. Нынешний же князь наш без сравнения лучше Игоря: молодой и красивый, он к тому же кроток, любвеобилен и милостив ко всем. Пойди же за нашего князя, – ты будешь нам госпожою и обладательницею древлянской земли.

Княгиня Ольга, скрывая свою печаль и болезнь сердечную о муже, сказала посольству с притворною радостью:

– Мне угодны слова ваши, – ведь мужа мне уже не воскресить, а оставаться вдовою для меня не беспечально: будучи женщиной, я не в состоянии как следует управлять таким княжеством; сын же мой – еще малый отрок. Итак, я с охотою пойду за вашего молодого князя; к тому же я еще и сама не стара. Теперь идите, отдохните в ладьях ваших; утром же я позову вас на почетный пир, который устрою для вас, чтобы всем стала известна причина прибытия вашего и мое согласие на ваше предложение; а затем я пойду к князю вашему. Вы же, когда посланные утром придут звать вас на пир, знайте, как вам должно соблюдать, при этом, честь пославшего вас князя и вашу собственную: вы прибудете на пир таким же образом, как прибыли к Киеву, т.е. в ладьях, которые понесут киевляне на головах, – пусть все увидят вашу знатность и мою любовь к вашему князю, ради которой я почитаю вас такою великою честью пред моими людьми.

С радостью древляне удалились в свои ладьи. Княгиня же Ольга, мстя за убийство своего мужа, раздумывала, – какою бы смертью погубить их. Она приказала тою же ночью выкопать глубокую яму во дворе при загородном дворце княжеском, в котором находилась и прекрасная палата, приготовляемая для пира. Наутро княгиня послала честных мужей звать сватов на пир; они, же, как безумные, сидя в ладьях говорили:

– Мы не пойдем пешими, ни поедем на конях, ни в колесницах, но как присланы от князя нашего в ладьях, так нас и несите на головах ваших к вашей княгине.

Киевляне же, смеясь над их безумием, отвечали:

– Наш князь убит, а княгиня наша идет за вашего князя; и мы ныне, точно невольники, делаем приказанное нам.

И посадив их в маленькие лодочки по одному, киевляне понесли их, надутых пустою гордостью Когда принесли древлян на помянутый двор княжий, Ольга, смотревшая из палаты, приказала бросить их в глубокую яму, приготовленную для этого. Затем, подошедши сама к яме и нагнувшись над нею, она спросила:

– Угодна ли вам такая честь?

Они же кричали:

– О, горе нам! Мы убили Игоря и не только не приобрели через это ничего хорошего, но получили еще более злую смерть.

И приказала Ольга засыпать их живыми в той яме.

Сделав это, княгиня Ольга немедленно послала своего гонца к древлянам со словами:

– Если вы действительно хотите, чтобы я пошла за вашего князя, то присылайте за мной посольство и более многочисленное и более знатное, чем первое; пусть оно с честью ведет меня к князю вашему; присылайте же мужей – послов как можно скорее, пока меня не удержали киевляне.

Древляне с великою радостью и поспешностью послали к Ольге пятьдесят знатнейших мужей, начальнейших старейшин земли древлянской после князя. Когда они пришли в Киев, Ольга велела приготовить для них баню и послала к ним с просьбой: пусть послы после утомительного пути вымоются в бане, отдохнут, а потом уже придут к ней; они с радостью отправились в баню. Когда древляне начали мыться то сейчас же нарочно приставленные слуги крепко снаружи заложили затворенные двери, обложили баню соломою с хворостом и подожгли; так с банею сгорели старейшины древлянские вместе со слугами. И снова Ольга отправила к древлянам гонца, извещая о скором своем прибытии для бракосочетания с их князем и приказывая приготовить меда и всякого питья и пищи на том месте, где убит был ее муж, чтобы, придя к ним, сотворить прежде второго своего брака по первом своем муже тризну, т.е. поминальный пир по обычаю языческому; и потом уже пусть будет брак. Древляне на радости всё приготовили в изобилии. Княгиня же Ольга по обещанию своему отправилась к древлянам со многим войском, точно приготовлялась к войне, а не для бракосочетания. Когда Ольга приблизилась к стольному городу древлян Коростеню, последние выступили ей навстречу в праздничных одеждах, – одни пешими, а другие на конях, – и приняли ее с ликованием и радостью. Ольга же прежде всего пошла на могилу своего мужа, и здесь сильно плакала о нем; совершив затем, по обычаю языческому поминовенную тризну, она повелела насыпать над могилой большой курган. И сказали ей древляне:

– Госпожа-княгиня! Мы убили твоего мужа за то, что он был немилостив к нам, как волк хищный. Ты же милостива, как и наш князь, – теперь мы заживем благополучно!

Ольга отвечала:

– Я уже не скорблю о первом своем муже, совершив над могилою его то, что должно было совершить; наступило время с веселием готовиться ко второму браку с князем вашим.

Древляне же спрашивали Ольгу о первых и вторых послах своих.

– Они идут вслед за нами по другому пути со всем моим богатством, – отвечала княгиня.

После этого Ольга, снявши печальные одежды, облеклась в брачные светлые, свойственные княгине, показывая, вместе с тем, радостный вид. Она повелела древлянам есть, пить и веселиться, а своим людям приказала, чтобы они прислуживали древлянам, ели с ними, но не упивались. Когда же древляне напились, княгиня велела своим людям заранее приготовленным оружием, – мечами, ножами и копьями избивать древлян: убитых пало до пяти тысяч и более. Так Ольга, смешав веселье древлян с кровью и отомстивши этим за убийство своего мужа, возвратилась в Киев.

На другой год Ольга, собравши войско, пошла на древлян с сыном своим Святославом Игоревичем, и его привлекая к отмщению за смерть отца. Древляне вышли им навстречу с немалою воинскою силою; сойдясь вместе 4633 , обе стороны ожесточенно бились, пока киевляне не одолели древлян; и гнали первые последних до стольного города Коростеня, предавая смерти. Древляне затворились в городе, Ольга целый год неотступно осаждала его. Видя же, что трудно взять город приступом, мудрая княгиня придумала такую хитрость. Она послала сказать древлянам, затворившимся в городе:

– Зачем, безумные, хотите уморить себя голодом, не желая мне покориться? Ведь все остальные города ваши мне выразили покорность; жители их уплачивают дань и живут покойно в городах и селах, обрабатывая свои нивы.

– Мы хотели бы тоже, – отвечали затворившиеся, – покориться тебе, да боимся, как бы ты не стала снова мстить за князя своего.

Ольга же отправила к ним второго посла со словами:

– Я уже неоднократно мстила и на старейшинах и на прочих людях ваших; и теперь желаю не мести, но требую от вас дани и покорности.

Древляне согласились уплачивать ей дань, какую она захочет. Ольга предложила им:

– Я знаю, что вы сейчас обнищали от войны и не можете уплатить мне дани ни медом, ни воском, ни кожами, ни другими годными для торговли вещами; да я и сама не хочу отягощать вас большою данью; дайте мне какую-нибудь малую дань в знак вашей покорности, хотя бы по три голубя и по три воробья от каждого дома. Мне совершенно этого достаточно, чтобы убедиться в вашей покорности.

Древлянам дань эта настолько показалась ничтожной, что они даже насмехались над женским разумом Ольги; они тотчас поспешили собрать от каждого дома по три голубя и воробья и послали ей с поклоном. Ольга сказала пришедшим к ней из города мужам:

– Вот, вы теперь покорились мне и сыну моему, – живите же в мире, завтра я отступлю от города вашего и отправлюсь домой.

С этими словами она отпустила помянутых мужей; все жители города сильно обрадовались, услыхав о словах княгини. Ольга же раздала птиц своим воинам с приказанием, чтобы поздним вечером к каждому голубю и каждому воробью привязан был лоскут пропитанный серою, который следовало зажечь и пустить всех птиц на воздух вместе. Воины исполняли это приказание: птицы полетели в город, из которого были взяты; каждый голубь влетал в свое гнездо и каждый воробей в свое место, и тотчас город загорелся во многих местах, а Ольга в это время отдала своему войску приказ окружить город со всех сторон и начать приступ. Население города, спасаясь от огня, выбегало из-за стен и попадало в руки неприятеля, так взят был Коростень; много людей из древлян погибло от меча, другие с женами и детьми сгорели в огне, а иные утонули в реке, протекавшей под городом; в это же время погиб и князь древлянский. Из оставшихся же в живых многие отведены были в плен, а другие оставлены княгинею на местах их жительства, причем она наложила на них тяжкую дань 4634 . Так княгиня Ольга отомстила древлянам за убийство своего мужа, подчинила себе всю древлянскую землю и со славою и торжеством возвратилась к Киеву.

И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями Русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И была она для последних страшна, своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судия праведный и никого не обидящий, налагающий наказание с милосердием, – и награждающий добрых; она внушала злым страх, воздавая каждому соразмерно достоинству его поступков; во всех делах управления она обнаруживала дальновидность и мудрость. При этом Ольга, милосердная по душе, была щедродательна к нищим, убогим и малоимущим; до ее сердца скоро доходили справедливые просьбы, и она быстро их исполняла. Все дела ее, несмотря на ее пребывание в язычестве, были угодны Богу, как достойные благодати христианской. Со всем этим Ольга соединяла воздержную и целомудренную жизнь: она не хотела выходить вторично замуж, но пребывала в чистом вдовстве, соблюдая сыну своему до дней возраста его княжескую власть. Когда же последний возмужал, она передала ему все дела правления, а сама, устранившись от молвы и попечений, жила вне забот управления, предаваясь делам благотворения.

Наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славян, ослепленных неверием, просветить светом святой веры и привести в познание истины и наставить на путь спасения. Начатки этого просвещения Господь благоизволил в посрамление жестокосердных мужей явить в немощном женском сосуде, т.е. чрез блаженную Ольгу. Ибо как прежде проповедниками Своего воскресения Он соделал жен-мироносиц ( Мф.28:9–10 ), и Свой крест честный, на котором распялся, явил миру из недр земных, женою-царицею Еленою , так и потом, в земле Русской, изволил насадить веру святую, дивною женою, новою Еленою – княгинею Ольгою. Господь избрал ее как честный сосуд для пресвятого имени Своего – да пронесет она его в земле Русской. Он возжег в сердце ее зарю невидимой благодати Своей, отверз ее умные очи к познанию истинного Бога, Которого она еще не знала. Она уже уразумела обольщение и заблуждение языческого нечестия, убедившись, как в истине самоочевидной, в том, что чтимые безумными людьми идолы – не боги, но бездушное произведение рук человеческих; поэтому она не только не почитала их, но и гнушалась ими. Как купец ищет многоценный жемчуг, так Ольга от всей души искала правого богопочитания, и нашла его следующим образом. По смотрению Божию она услышала от некоторых людей, что один есть Бог истинный, Творец неба, земли и всего создания, в Которого и веруют греки; кроме же Его нет иного Бога 4635 . Стремясь к истинному богопознанию и от природы не будучи ленивой, Ольга захотела сама сходить к грекам, чтоб своими глазами посмотреть на службу христианскую и вполне убедиться в их учении об истинном Боге. Взяв с собою особо знатных мужей она отправилась с большим имением к Царьграду водным путем, здесь ее приняли с великой честью царь и патриарх, которым Ольга вручила многие дары, достойные таких лиц. В Константинополе Ольга поучалась вере христианской, ежедневно с усердием внимая словам Божиим и присматриваясь к великолепию богослужебного чина и к другим сторонам христианской жизни. Сердце ее разгорелось любовию к Богу, в Которого она уверовала без сомнения; поэтому Ольга выразила желание приять святое крещение. Царь же греческий, бывший в то время вдовым, хотел Ольгу сделать своею супругою: его привлекала в ней красота ее лица, ее благоразумие, храбрость, слава, а также обширность российских стран. Император сказал Ольге:

– О, княгиня Ольга! Ты достойна того, чтобы быть христианскою царицею и жить вместе с нами в этом стольном городе нашего царства.

И начал император говорить Ольге о супружестве с ним. Она же показывала вид, что не отвергает предложения царя, но сначала просила о крещении, говоря:

– Я пришла сюда ради святого крещения, а не ради брака; когда же я буду крещена, тогда возможна речь и о супружестве, ибо не велено нечестивой и не крещеной жене сочетаться с христианским мужем. Царь начал торопить с крещением: патриарх, наставив достаточно Ольгу в истинах святой веры, огласил ее таким образом ко крещению. И когда была уже приготовлена купель для крещения, Ольга начала просить, чтобы сам царь был восприемником ее от купели: «Я, – говорила она, – не буду креститься, если сам царь не будет мне крестным отцом: я уйду отсюда без крещения, – вы же воздадите Богу ответ о моей душе». Царь согласился на ее желание, и крещена была Ольга патриархом, царь же стал отцом ее, восприяв ее от святой купели. Ольга наречена была Еленою, как и первая христианская царица мать Константина Великого наименована была Еленою. По крещении патриарх за литургией причастил Ольгу Божественных Таин Пречистого Тела и Крови Христовых и благословил ее со словами:

– Благословенна ты среди жен российских, ибо ты, оставив тьму, взыскала истинного света; возненавидев идольское многобожие, ты возлюбила единого истинного Бога; ты избежала вечной смерти, обручившись жизни бессмертной. Отселе тебя будут ублажать сыны российской земли!

Так благословил ее патриарх. Из лиц, пришедших с Ольгою, многие, мужчины и женщины, также крестились, и была радость в Царьграде по случаю крещения княгини Ольги: царь же устроил в тот день великий пир, и все веселились, славя Христа Бога. Затем царь снова начал речь о браке с Ольгою, нареченною во святом крещении Еленою. Но блаженная Елена отвечала ему на это:

– Как можешь ты меня, свою крестную дочь, взять себе женою? Ведь не только по закону христианскому, но и по языческому почитается гнусным и недопустимым, чтобы отец имел женою дочь.

– Перехитрила ты меня, Ольга! – воскликнул царь

– Я и прежде говорила тебе, – возразила блаженная Ольга, – что пришла сюда не с тою целью, чтобы царствовать с тобою, – мне с моим сыном довольно власти и в русской земле, – но чтобы уневеститься бессмертному Царю, Христу Богу, Которого я возлюбила всею душою, желая сподобиться Его вечного царства.

Тогда царь, оставив свое невыполнимое намерение и плотскую любовь, возлюбил блаженную Ольгу духовною любовью как свою дочь, щедро одарил ее и отпустил с миром. Оставляя Царьград, блаженная Ольга пошла к патриарху и, прося напутственного благословения, сказала ему:

– Помолись, святой отец, Богу за меня, возвращающуюся в свою страну, где сын мой пребывает в языческом заблуждении и все люди тверды, как камень, в древнем своем нечестии, – да избавит меня там Господь, по твоим святым молитвам, от всякого зла.

Патриарх ответил ей:

Верная и благословенная дочь моя о Святом Духе. Христос, в Которого ты облеклась во святом крещении, Сам да соблюдет тебя от всякого зла, как соблюл он Ноя от потопа, Лота от Содома, Моисея с Израилем от фараона, Давида от Саула, Даниила от уст львовых трех отроков от печи. Так и тебя да избавит Господь от напасти, благословенна ты в народе твоем и тебя будут ублажать внуки и правнуки до последних лет.

Это благословение патриарха блаженная Ольга приняла как сокровище, ценнейшее самых дорогих даров; вместе с этим она приняла и наставления о чистоте и молитве, посте и воздержании и о всех добрых делах, свойственных богоугодному христианскому житию. Затем блаженная Ольга приняла от патриарха честный крест, святые иконы, книги и прочие потребные для богослужения вещи; она приняла от патриарха также пресвитеров и клириков. И удалилась блаженная Ольга из Константинополя к себе домой с великой радостью 4636 .

Повествуется, что честный крест, полученный ею из руки патриарха, имел следующую надпись: «Русская земля обновилась для жизни в Боге святым крещением, принятым блаженною Ольгою» По кончине блаженной Ольги верные хранили этот крест до дней великого князя Ярослава Владимировича; последний, создав в Киеве великую и прекрасную церковь святой Софии, поставил в алтаре ее, на правой стороне, помянутый крест. Ныне крест сей уже не существует: ибо во время многократных разорений Киева святые церкви его предавались опустошению. Но обратимся к повествованию о блаженной Ольге.

Возвратясь в Киев, новая Елена – княгиня Ольга, как солнце начала прогонять тьму идольского нечестия, просвещая омраченных сердцем. Она создала первую церковь во имя святителя Николая на Аскольдовой могиле, и многих от киевлян обратила ко Христу Спасителю. Но сына своего Святослава она никак не могла привести в истинный разум, – к познанию Бога: всецело отдавшийся военным предприятиям, он не обращал внимания на слова матери. Он был муж храбрый, любивший войны, так что жизнь свою проводил больше среди полков и ратей, нежели дома. Матери его, обращавшейся к нему с увещаниями, Святослав говорил:

– Если я приму христианскую веру и крещусь, то от меня, отступят бояре, воеводы и вся дружина, и мне не с кем будет воевать с врагами и защищать наше отечество.

Так ответил князь Святослав; впрочем, он не возбранял креститься хотевшим; но не много было вельмож, принимавших святое крещение, наоборот – вельможи поносили таких людей, ибо для неверных христианство есть безумие (Ср. 1Кор.1:18 ); от простого же народа много прилагалось ко святой церкви. Святая Ольга посетила Великий Новгород и друге города, – всюду, где только было можно, приводя людей ко Христовой вере: она при этом сокрушала идолов, поставляя на их месте честные кресты, от которых для уверения язычников соделывались многие знамения и чудеса. Придя на родину, в Выбутскую весь, блаженная Ольга простерла и здесь слово проповеди христианской к близким ей людям. Во время пребывания в этой стране она достигла берега реки Великой, текущей с юга на север, и остановилась против того места, где в реку Великую впадает река Пскова, текущая с востока (в описываемое время на этих местах рос большой дремучий лес); и вот святая Ольга с того берега реки увидела, что с востока на сейчас помянутые места, озаряя их, сходят с неба три пресветлых луча: чудный свет от этих лучей видела не только сама святая Ольга, но и спутники ее; и сильно обрадовалась блаженная и возблагодарила Бога за видение, которое предуказывало на просвещение благодатию Божиею той страны. Обратившись к сопровождавшим ее лицам, блаженная Ольга сказала пророчески:

– Да будет вам ведомо, что изволением Божиим на это месте, озаряемом трисиятельными лучами, возникнет церковь во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы и создается великий и славный город, изобилующий всем.

После этих слов и довольно продолжительной молитвы, блаженная Ольга поставила крест: и доныне храм молитвенный стоит на месте, где блаженная Ольга его водрузила. Обойдя многие города земли русской, проповедница Христова возвратилась в Киев и здесь для Бога явила благие дела: если во дни язычества она творила дела добрые, то тем более теперь, просветившись святою верою, блаженная Ольга украшалась всякими добродетелями, стремясь благоугождать новопознанному Богу, своему Создателю и Просветителю. Вспомнив о видении на реке Пскове, она послала много золота и серебра на создание церкви во имя Святой Троицы; при этом она повелела населять то место людьми: и в короткое время разросся город Псков, так названный от реки Псковы, в великий город, и прославлялось в нем имя Пресвятой Троицы.

В это время князь Святослав, оставив в Киеве свою матерь и детей своих Ярополка, Олега и Владимира, пошел на болгар 4637 : во время войны с ними он захватил до восьмидесяти городов, и ему особенно понравился их столичный город Перяславец 4638 , где он и начал жить. Блаженная же Ольга, пребывая в Киеве, учила своих внуков, детей Святослава, христианской вере, насколько последняя была доступна их детскому пониманию; но она не решалась крестить их, опасаясь какой-либо неприятности со стороны сына, и положилась на волю Господню. В то время как Святослав замедлил в земле болгар, печенеги 4639 неожиданно вторглись в пределы киевские, обступили Киев и начали осаду; святая Ольга с внуками затворилась в городе, которого печенеги не могли взять. Господь, хранивший верную рабу Свою, защитил и город по ее молитвам. Весть о нашествии печенегов на Киев достигла Святослава; он поспешил со своим войском из земли болгарской, неожиданно напал на печенегов и обратил их в бегство; войдя в Киев, он приветствовал свою мать, уже больную, и снова хотел оставить ее, чтобы идти в землю болгар. Блаженная же Ольга со слезами говорила ему:

– Зачем оставляешь меня, сын мой и куда ты идешь? ища чужого, кому поручаешь свое? Ведь дети твои еще малы, а я уже стара, да и больна, – я ожидаю скорой кончины – отшествия к возлюбленному Христу, в Которого верую; я теперь ни о чем не беспокоюсь, как только о тебе: сожалею о том, что хотя я и много тебя учила и убеждала оставить идольское нечестие, уверовать в истинного Бога, познанного мною, а ты пренебрег этим; и знаю я, что за твое непослушание ко мне тебя ждет на земле худой конец, и по смерти – вечная мука, уготованная язычникам. Исполни же теперь хоть эту мою просьбу: не уходи никуда, пока я не преставлюсь и не буду погребена; тогда иди, куда хочешь. По моей кончине не делай ничего, что требует в таких случаях языческий обычай; но пусть мои пресвитер с клириками погребут по обычаю христианскому мое грешное тело; не смейте насыпать надо мною могильного холма и делать тризны; но пошли в Царьград золото к святейшему патриарху, чтобы он совершил молитву и приношение Богу за мою душу и раздал нищим милостыню.

Слыша это, Святослав горько плакал и обещал исполнить всё завещанное ею, отказываясь только от принятия святой веры. По истечении трех дней блаженная Ольга впала в крайнее изнеможение; она причастилась божественных Таин пречистого Тела и животворящей Крови Христа Спаса нашего; всё время она пребывала в усердной молитве к Богу и Пречистой Богородице, Которую всегда по Боге имела себе помощницею; она призывала и всех святых; с особенным усердием молилась блаженная Ольга о просвещении по ее смерти земли русской; прозирая будущее, она неоднократно во дни жизни своей пророчески предсказывала, что Бог просветит людей земли русской и многие из них будут великие святые; о скорейшем исполнении этого пророчества и молилась блаженная Ольга при своей кончине. И еще молитва была на устах ее, когда честная душа ее разрешилась от тела и, как праведная, была принята руками Божиими. Так она преселилась от земных к небесным и сподобилась войти в чертог бессмертного Царя – Христа Бога и как первая святая из земли русской была причтена к лику святых. Преставилась блаженная Ольга, во святом крещении Елена, в 11 день июля месяца 4640 . Она прожила в супружестве сорок два года, а во время вступления в супружество она была девицею совершенного возраста и силы, – ей было около двадцати лет. На десятый год по смерти мужа она сподобилась святого крещения, по крещении же пожила богоугодно пятнадцать лет. Таким образом всех лет ее жизни было около девятидесяти. И оплакивали блаженную Ольгу сын ее князь Святослав, бояре, сановники и все люди; блаженная Ольга погребена была с честью по христианскому обряду.

По преставлении святой Ольги сбылось ее пророчество о злой кончине сына и о добром просвещении земли русской. Сын ее Святослав (как сообщает об этом летописец) был убит, по истечении немногих лет, в битве князем печенежским Курей 4641 . Куря отсек голову Святослава и из черепа сделал себе чашу, оковав ее золотом и написав следующее:

«Ищущий чужого, губит свое». Во время пира с вельможами своими князь печенежский пил из этой чаши. Так великого князя Святослава Игоревича, храброго и доселе непобедимого в битвах, по предречению матери постигла злая кончина за то, что он не слушал ее. Исполнилось пророчество блаженной Ольги и о земле Русской. Спустя двадцать лет по ее кончине, внук ее Владимир принял святое крещение и просветил святою верою землю русскую 4642 . Создав каменную церковь во имя Пресвятой Богородицы (называемую десятинною, потому что на содержание ее Владимир давал десятую часть от своих имений) и посоветовавшись с Леонтием, митрополитом Киевским, святой Владимир изъял из земли честные мощи бабки своей нерушимы, нетленны и исполнены благоухания; он с великою честью перенес их в помянутую церковь Пресвятой Богородицы и не под спудом, но открыто положил их ради притекающих к ней с верою и получающих исполнение своих молитв: многие исцеления различных недугов подавались от честных мощей 4643 .

Не должно предавать умолчанию и следующее: над гробницей блаженной Ольги в церковной стене было оконце; и если кто с твердою верою приходил к честным мощам, оконце само собою открывалось, и стоящий наружи ясно видел чрез оконце лежавшие внутри честные чудотворные мощи, причем особенно достойные видели и исходящее от них некое чудесное сияние; и из имеющих веру кто бы ни был одержим каким-либо недугом, тотчас получал исцеление. Приходившему же с маловерием оконце не открывалось, и он не мог видеть честных мощей, даже если бы вошел в самую церковь : он видел только гроб и не мог получить исцеления. Верующие же получали всё на пользу тела и души по молитвам святой Ольги, нареченной во святом крещении Еленою, и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Ему же со Отцом и Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1:

Крилами богоразумия вперивши твой ум, возлетела еси превыше видимыя твари: взыскавши Бога и Творца всяческих, и того обретши, пакирождение крещением прияла еси. Древа животнаго наслаждающися, нетленна во веки пребываеши, Ольго приснославная.

Кондак, глас 4:

Воспоем днесь благодетеля всех Бога, прославльшаго в России Ольгу богомудрую: да молитвами ея подаст душам нашим грехов оставление.

* * *

На основании: 1) имени блаженной Ольги, которое есть варяжское имя от мужского Олег, 2) прямых свидетельств некоторых житий и 3) того факта, что Ольга была женою князя Игоря, которому, как варягу, всего естественнее было взять жену из своего же племени, должно за более достоверное полагать, что блаженная Ольга была варяжка. – Варяги или норманны населяли Скандинавский полуостров, и их от новгородских славян отделяли только финны. Призвание варягов летопись относит к 862 г., но вернее относить его к 852 г.

Так говорит позднейшее предание. Весь Выбутская, – в настоящее время вело Выбутино или Лабутино, – в двенадцати верстах от Пскова вверх по реке Великой. Из начальной же Летописи (под 903 г.) видно, что родиной блаженной Ольги был Псков, откуда и привел ее Олег Игорю и где она была, вероятно, дочерью одного из наместников или бояр.

Умер в 879 г.

См. прим. 2. То что Олег привел Игорю Ольгу из Пскова, подтверждает предание о ее красоте и большом уме: Олег не мог найти равной Ольге по качествам среди дочерей бояр киевских.

В 912 г.

Известны два похода Игоря на греков в 941 г. и 944 г.; из них первый был неудачен. В данном месте жития разумеется второй поход, когда император греческий, прислав Игорю большую дань, просил его не идти войной на Грецию; получив большую дань, Игорь с берегов Дуная возвратился обратно в Киев.

Во время расселения восточных славян древляне заняли лесистую часть по среднему течению Днепра, севши на его притоке Припяти; отсюда и самое наименование древлян.

Убит в 945 г.

Когда оба войска сошлись, то малолетний Святослав бросил копье по направлению к древлянам; копье, брошенное детскою рукою, пролетело между ушей коня и ударило ему в ноги; тогда вожди киевской дружины сказали: «Князь уже начал – потянем дружина за князем», и загорелась битва.

Две трети этой дани шли в Киев, и треть в принадлежавший Ольге Вышгород.

Такими людьми должны быть варяги – христиане, которых много находилось среди дружины князя Игоря. «Как женщина весьма умная, – говорит известный историк Е.Е. Голубинский , – Ольга должна была обратить внимание на этих варягов новой веры; со своей стороны и сами варяги, рассчитывая на тот же ум Ольги, естественно должны были мечтать сделать ее своею прозелиткою. Проповедничество варягов-христиан и имело своим последствием то, что Ольга решилась стать христианкою. М знаем, что она была женщина не просто с большим умом, но с умом именно государственным. Это обстоятельство должно было послужить к тому, чтобы для лиц, принявших на себя заботу убеждать ее в истинности христианства, наполовину облегчить их труд. Указание на то, что христианство стало верою почти всех народов Европы и во всяком случае есть вера народов между ними лучших, – указание на то, что и между собственными ее сородичами (варягами) началось сильное движение к нему, по примеру других народов, не могли не подействовать на ум Ольги, делая для нее необходимым заключение, что у людей лучших и вера должна быть лучшей (История Русской Церкви, т. 1, 1-ая полов., изд. 2-е, стр. 75).

Обыкновенно полагают, что блаженная Ольга крестилась в Константинополе в 957 г. при императоре Константине Багрянородном. Но принять это предположение трудно. Дело в том, что император Константин Багрянородный оставил сочинение «Об обрядах или церемониях Византийского двора». В этом сочинении он подробно описывает, как блаженная Ольга была принимаема при дворе во время посещения ею Константинополя в 957 г., при этом император не делает даже и намека на то, что Ольга приезжала в Константинополь для крещения и была действительно крещена. Наоборот, – он ясно дает знать, что Ольга прибыла в Константинополь уже крещеною: при первом приеме Ольги во дворце уже присутствовал ее священник. Когда же она крестилась? «Представляется вероятным думать, что Ольга после смерти Игоря оставалась некрещеною до тех пор, пока была за малолетнего Святослава правительницей государства и продолжала оставаться в государстве лицом официальным, и что она крестилась после того, как, нашед возможность сложить с себя официальное регентство, отошла, по крайней мере формальным образом, в частную жизнь, после чего народ уже не имел права спрашивать с нее за ее поступки» ( Е.Е. Голубинский . История Русской Церкви, т. 1, 1-ая полов., изд. 20е, стр. 78). Последнее могло случиться только по достижении Святославом гражданского совершеннолетия, которое в то время начиналось во всяком случае не ранее 10 года. Святослав родился в 942 г., а в 957 г. Ольга была уже крещена. Считая гражданское совершеннолетие Святослава с 10 года, почитаем, что блаженная Ольга крестилась в промежуток времени между 952 (когда Святославу исполнилось десять лет) и 957 гг. И имеется определенное свидетельство, относящее крещение блаженной Ольги к одному из годов отмеченного промежутка времени. Монах Иаков, основатель и начинатель у нас частной историографии, писавший в конце правления Ярослава и начале княжения Изяслава, – писатель заслуживающий доверия, говорит в сказании о крещении Ольги и Владимира, что Ольга пожила в крещении 15 лет. Следовательно по Иакову, полагающему смерть Ольги, как и летописец, в 969 г., Ольга крестилась 954 г. (969–15954), когда в Греции императором был Константин Багрянородный (912–957 гг.), а патриархом – Феофилакт (933–956). – При путешествии святой Ольги в Царьград в 957 г. патриархом был уже святой Полиевкт.

В 967 г.

На Дунае.

Печенеги – русское название народа тюркского происхождения. Некогда печенеги кочевали в степях Средней Азии и неизвестно в точности когда переселились отсюда в Европу. В IX веке они уже обитали между Волгой и Яиком (Уралом); до 60-х годов X века печенеги не тревожили Руси. Упоминаемое житием нападение печенегов на Киев и есть первое упоминание Летописи (под 968 г.) о набегах печенегов. С этого времени в продолжение с лишком полувека борьба Руси с печенегами была беспрестанная. Русь старалась оградить себя от них укреплениями и городами; таково происхождение Змиева вала в нынешней Киевской губернии. Св. Владимир строил укрепления по реке Стугне, Ярослав Мудрый по реке Роси (южнее). Последнее нападение печенегов на Русь (осада Киева) относится к 1034 г., когда они были совершенно разбиты.

В 969 г.

В 972 г.

Память его 15 июля.

В нашествие монголов мощи были сокрыты под спудом в церкви; к XVII в. снова сокрыты в неизвестном месте не по совсем ясной причине.

Купить иконы святой Ольги равноапостольной

Молитвы равноапостольной Ольге, великой княгине Российской

Тропарь, глас 1*

Кpила́ми богоpазу́мия впеpи́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ пpевы́ше ви́димая тва́pи,/ взыска́вши Бо́га и Твоpца́ вся́ческих,/ и, Того́ обpе́тши, па́ки pожде́ние Кpеще́нием пpия́ла еси́,/ дpе́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пpебыва́еши,// О́льго пpисносла́вная.

Перевод: Крыльями Богопознания окрылив свой ум, взлетела ты выше видимого творения, взыскав Бога и Творца всего и, Его обретя, новое рождение получила в Крещении, наслаждаясь Древа Жизни, нетленной во веки пребываешь, Ольга всегда прославляемая.

Кондак, глас 4*

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и О́льгу Богому́друю:/ да моли́твами ея́/ пода́ст душа́м на́шим// грехо́в оставле́ние.

Перевод: Воспоем сегодня Благодетеля всех Бога, прославившего в России Ольгу Богомудрую, да по молитвам ее подаст душам нашим прощение грехов.

Молитва 1‑я*

О, свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго, первоуго́днице Росси́йская, те́плая о нас пред Бо́гом хода́таице и моли́твеннице! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и мо́лимся с любо́вию: бу́ди нам во всем ко бла́гу помо́щница и споспе́шница и, я́коже во вре́менней жи́зни тща́лася еси́ просвети́ти пра́отцы на́ша све́том святы́я ве́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́не, в Небе́сней пребыва́ющи све́тлости, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами вспомоществу́й нам в просвеще́нии ума́ и се́рдца на́шего све́том Ева́нгелия Христо́ва, да преспева́ем в ве́ре, благоче́стии и любви́ Христо́ве. В нищете́ и ско́рби су́щия уте́ши, бе́дствующим пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́ждшия от пра́выя ве́ры и ересьми́ ослепле́нныя вразуми́ и испроси́ нам у Всеще́драго Бо́га вся блага́я и поле́зная жи́зни вре́менней и ве́чней, да, та́ко благоуго́дне зде пожи́вше, сподо́бимся насле́дия благ ве́чных в безконе́чном Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я*

О, вели́кая уго́днице Бо́жия, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго! Ты отри́нула еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровала еси́ во Еди́наго И́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га, и восприя́ла еси́ свято́е Креще́ние, и положи́ла еси́ нача́ло просвеще́нию земли́ Росси́йския све́том ве́ры и благоче́стия. Ты еси́ духо́вная родонача́льница на́ша, ты по Христе́ Спаси́теле на́шем пе́рвая вино́вница просвеще́ния и спасе́ния ро́да на́шего. Ты еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о оте́честве Всеросси́йстем, во́инстве и всех лю́дех. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же разуме́ти нам пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная О́льго, Человеколю́бца Бо́га, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний, мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т страну́ на́шу от всех ко́зней и наве́т вра́жиих, да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние, о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́слие име́ти, на бла́го оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да возсия́ет свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да обратя́тся к ве́ре неве́рующии, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы. Да, та́ко пожи́вше в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства на Небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Минея. 11‑е июля.Акафист святой равноапостольной Великой княгине Российской Ольге

Кондак 1

Первоизбранней от всего российскаго рода, славней и равноапостольней угоднице Божией Ольге составим похвалу, яко заре, во тьме идолопоклонения светом веры возсиявшей и путь ко Христу всем россианом показавшей. Ты же, яко имущая дерзновение к прославльшему тя Господу, ограждай нас от всяких бед молитвами твоими, да зовем ти:

Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго богомудрая.

Икос 1

Ангелов и человеков Творец, времена и лета во Своей власти положивый и судьбы царств и народов по Своей воли управляяй, егда восхоте род российский Святым Крещением просветити, тогда, видя благое изволение сердца твоего, призва тя первее в познание Себе, да будеши всем россианом образ и наставница в христианстей вере. Сего ради восхваляем тя сице:

Радуйся, российскаго небесе утренняя звездо, от Первозваннаго Апостола на горах Киевских предвозвещенная;

радуйся, заре, во мраце неведения светло возблиставшая.

Радуйся, добрая лозо винограда Христова, от дивия* языческаго корене прозябшая;

радуйся, пречудная леторасле, из неяже велие правоверия древо на земли нашей возрасте.

Радуйся, первоучительнице и просветительнице наша;

радуйся, яко тобою познахом поклонятися в Троице Творцу.

Радуйся, яко тебе ради Пресвятое Имя Господне от всех россиан прославляется;

радуйся, яко и твое преславное имя вкупе с равноапостольным Владимиром во всех пределех мира восхваляется.

Радуйся, страны нашея Российския духовное сокровище;

радуйся, всея Христовы Церкве преславное украшение.

Радуйся, градов Киева и Пскова изрядная доброто;

радуйся, людем нашим на враги благая помощнице.

Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго богомудрая.

Кондак 2

Видяще тя, святая Ольго, яко крин в тернии прозябший: ты бо аще и в роде язычестем рождена еси, обаче закон Божий в сердце твоем написан всегда имела еси и целомудрие твое яко зеницу ока блюла еси; благодарно поем дивному во святых Своих Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом твоим вся добре ведящи, познала еси, богомудрая Ольго, яко идоли, рукама человеческима сотвореннии, не суть бози; темже, отвергши тыя, потщалася еси познати Бога истиннаго. Сего ради, похваляюще сицевое твое благоразумие, вопием ти сице:

Радуйся, добрая жено, первее всех заблуждение россиян познавшая и тщету идолопоклонения разумевшая;

радуйся, истиннаго богопознания и правыя веры усердно искавшая.

Радуйся, еще не ведущи истиннаго Бога, якоже Корнилий сотник, добрыми делы Тому угождавшая;

радуйся, прежде разумения закона Божия по закону совести праведно жившая.

Радуйся, прежде приятия христианския веры дела, христианом подобающая, творившая;

радуйся, премудростию от Бога одаренная.

Радуйся, державу твою от нашествия супостат мужественно защитившая;

радуйся, в подчиненных ти людех суды праведныя творившая.

Радуйся, царственною славою на земли и на Небеси почтенная;

радуйся, яко равноапостольная от Бога прославленная.

Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго богомудрая.

Кондак 3

Силою благодати Божией движима, потщалася еси, богомудрая Ольго, достигнути Царьграда, идеже зрящи красоту церковнаго благолепия и послушающи учения словес Божественных, распалалася еси всем сердцем твоим в любовь Христову, благодарственно вопиющи Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи сердце яко добрую землю, удобь восприяла еси, Ольго, семя святыя веры, познавши Христа Бога истиннаго. Темже и крещение святое прияла еси от руку патриарха Царьграда, иже и предрече ти, яко отныне блажити тя имут российстии сынове. Исполнити убо хотяще проречение сие, взываем ти сице:

Радуйся, тму идолослужения оставльшая;

радуйся, свет богопознания взыскавшая.

Радуйся, безконечныя пагубы верою избежавшая;

радуйся, жизнь вечную во Христе стяжавшая.

Радуйся, в купели святаго крещения от скверны греховныя омывшаяся;

радуйся, благодатию Святаго Духа духовно родившаяся.