-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

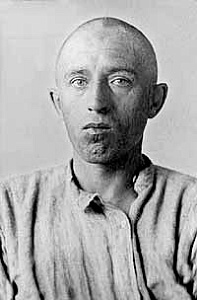

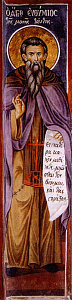

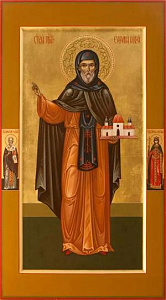

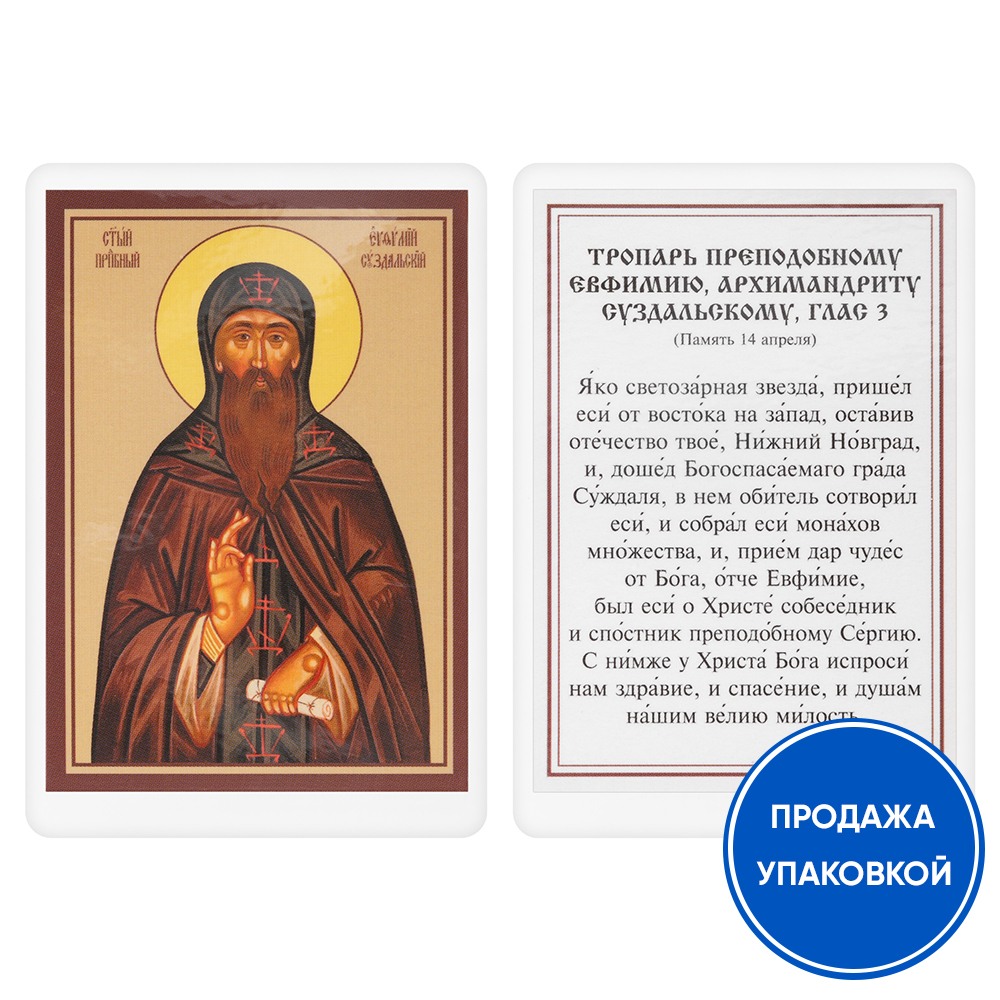

Преподобный Евфимий Суздальский, архимандрит

Краткое житие преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского

Преподобный Евфимий Суздальский родился в 1316 году в Нижнем Новгороде. С раннего детства он был научен грамоте и получил духовное воспитание. Он принял постриг в Нижегородском Печерском монастыре от его основателя, святого Дионисия (впоследствии архиепископа Суздальского; † 1385, память 26 июня и 15 октября). Подвиги преподобного Евфимия были так велики, что святой Дионисий советовал ему их уменьшить. В 1352 году суздальский князь Борис Константинович решил основать в своем городе мужской монастырь и обратился в Нижегородскую Печерскую обитель с просьбой прислать инока для создания монастыря. Выбор святого игумена пал на преподобного Евфимия. После прибытия преподобного Евфимия в Суздаль в северной части города, за рекой Каменкой, суздальский святитель Иоанн (память 15 октября) при громадном стечении народа водрузил крест на месте будущего монастырского собора. Сам князь начал копать землю под фундамент, а преподобный Евфимий вытесал для себя три гробовых камня, дав обет остаться в новой обители до конца жизни. Так было положено основание Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря, куда вскоре под руководство преподобного собралось более трехсот иноков. В монастыре был принят общежительный устав. Особенно преподобный следил за тем, чтобы каждый из иноков был готов исполнить любое послушание. Преподобный Евфимий часто ходил за духовным советом в Троице-Сергиеву обитель к преподобному Сергию Радонежскому († 1392, память 25 сентября, 5 июля). Святой Евфимий был строгим подвижником и великим молитвенником. Он неустанно трудился на пользу всей братии. Скончался преподобный Евфимий в 1404 году, 1 апреля.

4 июля 1507 года при копании рва для нового соборного храма были обретены его нетленные мощи. Прославлен святой на Соборе 1549 года.

Полное житие преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского

Преподобный Евфимий Суздальский родился в 1316 году в Нижнем Новгороде от благочестивых и добродетельных родителей. С большим прилежанием и усердием, оставив детские игры, учился он читать и разуметь Божественное Писание, благоговейно внимал Слову Божию. Отрок часто приходил в храм Божий и стоял там, уединяясь в укромном месте, чтобы никто не отвлекал от молитвы, приносимой Богу в чистоте сердца.

Шли годы. Однажды, услышав евангельские слова: "Аще кто хощет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой и последует Ми" ( Лк.9:23 ), – юноша решил всецело посвятить свою жизнь служению Богу. Недалеко от Нижнего Новгорода находился Печорский монастырь в честь Вознесения Господня, незадолго до того основанный святителем Дионисием , пострижеником Киево-Печерского монастыря, другом преподобного Сергия Радонежского (впоследствии архиепископ Суздальский и митрополит Киевский; † 15 октября 1384 года). В эту обитель и пришел будущий подвижник, чтобы принять монашеское пострижение от святого Дионисия. С великим усердием и любовью юноша исполнял монашеские труды. Он выполнял самые тяжкие послушания, неукоснительно повинуясь воле настоятеля. Носил ли воду, рубил ли дрова, выполнял ли работы на кухне или в поле, никогда не забывал, что служит Господу. Неутомимый в продолжительных дневных трудах, преподобный Евфимий почти не спал и проводил ночи в молитве. Он непрестанно постился, никогда не ел досыта, пил только воду. И такое умиление даровал ему Бог, что и хлеба не мог он вкушать без слез. Видя труды и терпение преподобного Евфимия, собратья воистину почитали его не человеком, но Ангелом Божиим, живущим среди людей.

В 1352 году благочестивый князь Суздальский Борис Константинович пожелал построить в Суздале монастырь и просил у святого Дионисия строителя и настоятеля новой обители. Выбор святого Дионисия пал на преподобного Евфимия. По дороге в Суздаль, не доходя 5 верст до Гороховца, в красивом месте на берегу озера, расположенного в дремучем лесу, положил преподобный Евфимий, по благословению своего прежнего наставника, основание общежительной пустыни и храма во имя святителя Василия Великого . Пустынь эта вплоть до своего упразднения в 1764 году была приписной к Спасо-Евфимиеву монастырю. В храме этой пустыни прежде хранился дорожный посох преподобного Евфимия. Получив благословение святителя Иоанна, преподобный Евфимий дал обет не оставлять основанной им обители. Взяв топор, обтесал он у северных врат алтаря подле святого жертвенника три камня, чтобы устроить себе гроб. В гроб этот и было впоследствии (через 52 года) положено по преставлении его святое тело. Преподобный Евфимий был возведен в сан архимандрита святителем Иоанном.

Однажды князь Суздальский Борис Константинович в престольный праздник Преображения Господня, когда святитель Иоанн совершал Божественную литургию, видел в алтаре Ангела Господня, сослужившего Иоанну и Евфимию. Монастырь быстро разрастался. Скоро в нем собралось более 300 иноков. По благословению святителя Иоанна преподобный Евфимий построил в обители храм во имя преподобного Иоанна Лествичника , и затем к нему была пристроена каменная трапезная, куда в зимнее время иноки могли собираться для молитвы и вкушения пищи. В память о спасении во время бури на Волге князя Суздальского Андрея Константиновича преподобным Евфимием в 1364 году был основан в Суздале, на левом берегу реки Каменки, Покровский женский монастырь.

Преподобный Евфимий отличался строгой подвижнической жизнью. Как и преподобный Сергий Радонежский, он носил простую иноческую одежду. Строгим и нелицеприятным был он и к себе, и к другим. В память о трудах преподобного Евфимия остались выкопанный его руками колодец, а также пчельник. Нищие и убогие находили в обители преподобного Евфимия пропитание, больные – мирное пристанище и покой; за должников он часто выплачивал долги; несправедливо притеснявшиеся судом или знатными людьми могли полагаться на его бескорыстное покровительство и защиту.

Шествуя скорбным и узким спасительным путем, достиг блаженный Евфимий преклонной старости. Когда он почувствовал завершение земной жизни, то созвал монастырскую братию и многое поведал ей в утешение. Он всем дал благословение, всех простил и у всех сам испросил прощения. 1 апреля 1404 года, причастившись Святых Тайн, преподобный Евфимий мирно преставился ко Господу в 88-летнем возрасте. После кончины преподобный Евфимий прославился у Господа многими чудесами и исцелениями. Келарь обители Киприан нарушил монастырский обычай, запрещавший братии вкушать вне общей трапезы. Преподобный Евфимий явился ему во сне с жезлом и горящей свечой в руках. В ужасе покаялся келарь, но скоро забыл свое обещание. После вторичного посещения святой Евфимий наказал его расслаблением всех членов. Только у гробницы преподобного получил Киприан исцеление, исповедав перед всеми свой грех. 4 июля 1507 года, когда копали ров для фундамента нового соборного храма обители, были обретены нетленными мощи святого Евфимия. По освящении соборного храма в 1511 году восстановленный после пожара прежний монастырский храм, тоже Преображенский, построенный самим основателем обители, был вновь освящен во имя преподобного Евфимия. Всероссийское прославление святого Евфимия совершилось на Московском Соборе 1549 года. 22 февраля 1657 года гробница с его мощами была перенесена в соборный храм обители. Житие преподобного написано иноком Григорием.

Память преподобного отца нашего Евфимия Суздальского

Память 1 апреля

Преподобный Евфимий родился от благочестивых родителей Местом его рождения и воспитания был Нижний Новгород. Когда он пришел в возраст, то родители отдали его в научение Божественных Писаний, и блаженный отрок вместе со сверстниками своими изучал их с большим прилежанием, причем совершенно чуждался детских игр. Имея склонность к молчанию и повинуясь во всем своим родителям, он часто посещал храмы Божии, где любил стоять, уединившись в темное место, чтобы никто не мог развлекать его беседами о тленных предметах мира сего и чтобы ему можно было с полным вниманием слушать пение и чтение церковное. Однажды он пришел в святой храм и услышал в Евангелии слова: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною и прочее ( Лк.9 и след.). Услышав эти слова, блаженный Евфимий решил отречься от благ мира сего и ушел в находившийся вблизи Нижнего Новгорода печорский монастырь Вознесения Господня 2347 , где от настоятеля этого монастыря, по имени Дионисия, и принял иноческое пострижение. Поступив в монастырь, Евфимий стал предаваться великим подвигам. При постоянном пении псалмов Давида день он обычно проводил в трудах, усердно исполняя различные монастырские работы, а ночью удалялся в пещеру и там со слезами возносил Богу всенощные моления. Эти подвиги блаженный инок совершал, повинуясь во всем наставнику своему, преподобному Дионисию. В дальнейшей жизни своей он дошел до такой степени подвижничества, что иногда всю ночь проводил без сна в молитве и подвергал себя такому подвигу часто. При этом он был настолько воздержен в пище, что употреблял ее в таком количестве, какое необходимо было для того, чтобы не изнемочь от голода, и не пил ничего другого, кроме воды, да и то только тогда, когда чувствовал сильную жажду. После сего наставником его ему было назначено послушание служить при пекарне. Здесь он еще более увеличил свои подвиги, так как постоянно носил воду и рубил дрова. Вскоре ему велено было служить в самой пекарне. Работая здесь, преподобный всегда приводил себе на память вечные мучения от неугасимого огня и язвительного червя. Часто, смотря на огонь, он говорил самому себе: «Терпи, Евфимий, чтобы чрез этот огонь ты мог избежать огня вечного».

Видя такие подвиги и терпение преподобного Евфимия, все смотрели на него не как на человека, а как на живущего среди них ангела Божия.

В то время суздальским и нижегородским княжеством владел великий князь Борис Константинович 2348 . Он обратился к настоятелю Печерской обители, преподобному Дионисию, с просьбой прислать к нему в Суздаль блаженного Евфимия в строители монастыря, который он задумал устроить. Блаженный Дионисий с радостью дал обещание великому князю исполнить его просьбу, и, спустя немного времени, преподобный Евфимий, приняв напутственную молитву и благословение от наставника своего, отправился в путь. Когда он пришел к городу Гороховцу, то близ него, на расстоянии около 8 верст, построил церковь во имя святого отца Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, и устроил при ней общежительную пустынь 2349 , после чего пришел в Суздаль к великому князю Борису Константиновичу. Князь весьма обрадовался прибытию преподобного и, проведши с ним некоторое время в беседе, отправился вместе с ним к епископу суздальскому Иоанну . Прибыв к епископу, великий князь открыл ему свое намерение, рассказал по порядку о жизни блаженного Дионисия – о том, как Господь удостоил его дара пророчества и о том, как он благословил его устроить обитель, рассказал также и о преподобном Евфимии. После сего князь стал просить епископа идти с ним, чтобы отыскать место для устройства обители, и епископ отправился с великим князем, а вместе с ними пошел и преподобный Евфимий. Вскоре они нашли место вблизи города на горе, у реки, называемой Каменницей, на берегу которой был расположен и город Суздаль, и это место им понравилось. Тогда они сотворили молитву, воздав Богу благодарение.

После сего на это место собралось множество народа, правители всех княжеских владений, бояре, князья и сановники его двора, духовенство, монашествующая братия, а также мужи и жены разного возраста. В присутствии такого многолюдного собрания епископ Иоанн благословил и освятил место для обители и после особой молитвы водрузил крест на том месте, где надлежало быть престолу первого храма. Тогда князь повелел приготовлять камни и все, необходимое для построения храма. И когда повеление князя было исполнено, он сам первый, взяв заступ, стал своими руками копать ров, и его примеру последовали правители страны и бояре.

После сего была совершена служба на основание храма, и храм был заложен в честь Преображения Господа нашего Иисуса Христа, а затем стали возводить стены здания. Преподобный Евфимий, испросив у епископа благословение, взял топор и собственноручно обтесал у северной двери алтаря вблизи святого жертвенника три камня и устроил себе гроб, где впоследствии и было положено честное тело его.

Храм был окончен постройкою в 1352 году 2350 и в том же году был освящен. Епископ Иоанн возвел блаженного Евфимия в сан архимандрита и вручил его водительству христианское стадо словесных овец Христовых, а князь дал ему большое количество золота и серебра для устроения обители. С этого времени преподобный Евфимий со слезами сокрушения стал предаваться великим подвигам. Днем он усердно трудился по устройству обители, а ночью возносил Богу непрестанные усердные молитвы, и таким образом устроил монастырь и в нем келии для будущей братии. Кроме уже бывшего храма он соорудил еще другой храм во имя преподобного отца Иоанна Лествичника и пристроил к нему каменную трапезу, где бы иноки в зимние дни могли собираться для молитвы и принятия пищи. Когда к преподобному собралось в обитель около 300 человек братии и они не могли поместиться в трапезе, то он повелел построить новый храм во имя святителя Николая, мирликийского чудотворца, названный больничным, и при нем соорудить большую деревянную трапезу для того, чтобы в нее собирались те из братии, которые не могли поместиться с другими в каменной трапезе. После сего им были устроены по мере нужды и другие необходимые для обители постройки.

Таким образом трудами и молитвами преподобного Евфимия при содействии благодати Божией и устроена была вполне удовлетворявшая всем монастырским нуждам его обитель. И он начал руководить вверенным ему стадом твердо и богоугодно. Он установил правило, чтобы все иноки безропотно пребывали в послушании, в искренней любви друг к другу, целомудрии и нестяжательности, чтобы никто из них не имел ничего своего, но чтобы все у них было общее, а если узнавал, что кто-либо из братии имеет собственность, на того налагал эпитимию. Он не допускал разговоров братии между собою в церкви, а также всегда требовал от них хранить молчание во время трапезы. После трапезы он велел всем расходиться по своим келиям, молча, не вступая при этом ни в какие разговоры друг с другом, и не разрешал посещать чужих келий за исключением какой-либо крайней нужды. Кроме того он постановил, как общее правило, чтобы никто из иноков отнюдь не имел своих мудрований, но каждый готов был исполнить всякое послушание. А братия со своей стороны во всем повиновались ему, как ангелу Божию.

Для духовных бесед преподобный Евфимий совершал путешествия к преподобному Сергию , Радонежскому чудотворцу, в его обитель, так как они были современниками 2351 . После таких бесед они с любовью давали друг другу благословение, а потом преподобный Евфимий снова возвращался в свой монастырь.

В таких подвигах блаженный Евфимий прожил всю жизнь свою. Он никогда не изменял своему молитвенному правилу и, соединяя пост с милостынею, принимая странников и давая пищу тем, кто не имел ее, к прежним подвигам своим прибавлял новые подвиги. Он был одеждою для нагих и утешением для скорбящих, так как помогал всем бедным, избавлял от бед впавших в несчастия, исцелял молитвою больных, за должников платил долги, сам их всем прощал и одним словом своим избавлял от насилия неправедных судей тех, кого постигали бедствия. Бедность в одежде он так любил, что казался как бы ничего не имущим. Он всегда носил одну только одежду, сшитую из жестких овечьих шкур и зимою страдал от холода, а летом вследствие тяжести одежды мучился от жара.

Так, всякими скорбными и узкими путями преподобный Евфимий совершал свое жизненное шествие и стал ощущать телесные немощи только тогда, когда достиг уже глубокой старости. Почувствовав приближение кончины, он созвал к себе всех иноков обители. Когда они увидели, что их игумен очень слаб и что близко время его отшествия ко Господу, то все стали скорбеть о разлуке с ним и говорили:

– Отец! ты оставляешь нас сиротами, и когда тебя не будет с нами, то опустеет обитель наша.

Но преподобный, утешая их, отвечал им на это:

– Не скорбите о разлуке со мною и знайте, что если я приобрету дерзновение молитвы к Богу и дело мое будет угодно Ему, то обитель наша не только не опустеет, но после кончины моей число иноков в ней еще более умножится, если и вы будете иметь любовь друг к другу.

Говорил преподобный и многое другое в утешение братии. После сего, когда уже стало наступать время его отшествия ко Господу, все иноки, приходя к нему, со слезами целовали его и просили у него последнего благословения. И, как чадолюбивый отец, преподобный всем дал свое благословение, всех простил и сам у всех испросил себе прощения. Когда наступил, наконец, час разлучения души его с телом, он причастился Святых Тайн и в первый день месяца апреля предал святую душу свою в руки Господа, после 52 летнего управления обителью 2352 . Святое тело его иноки похоронили в вышеупомянутом гробу, который в начале построения первого монастырского храма преподобный устроил себе своими собственными руками. Блаженный Евфимий и до сего дня совершает многие чудеса и подает исцеления тем, кто с верою приходит к честному гробу его 2353 .

Тропарь, глас 3:

Яко светозарная звезда пришел еси от востока на запад, оставив отечество твое, Нижний Новград, и дошед богоспасаемаго града Суждаля, в нем обитель сотворил еси, и собрал еси монахов множества: и прием дар чудес от Бога, отче Евфимие, и был еси о Христе собеседник и спостник преподобному Сергию. С нимже у Христа Бога испроси благоверному императору нашему Николаю Александровичу, здравие, и спасение, и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2:

Волнений множество невлажно преходя. безплотныя враги струями слез твоих погрузил еси, богомудре Евфимие преподобне. Тем и чудес дар приял еси, моли непрестанно о всех нас.

* * *

Св. Православная Церковь установила в Великий пост воспоминать житие преподобной Марии Египетской. В четверг пятой седмицы Великого поста, на утрени, читается весь покаянный Великий канон св. Андрея Критского и 18 тропарей этого канона обращены к преподобной Марии (Мариино стояние).

Неизвестно, почему Борис Константинович назван здесь великим князем. Суздальские князья домогались, правда, великокняжеского престола после смерти Симеона Гордого, в 1353, но потерпели в этом неудачу, и только после кончины Иоанна II Кроткого, в 1359 году, великое княжение получил суздальский князь Димитрий Константинович. Впрочем, последний был великим князем только несколько лет. В 1363 году он вынужден был уступить великокняжеский престол сыну Иоанна Кроткого, Димитрию Иоанновичу Донскому.

Пустынь эта всегда была приписною к Спасо-Евфимову монастырю.

Этот год считается и годом основания монастыря, получившего потом название Спасо-Евфимиева. Он замечателен тем, что из суздальских монастырей в нем первом введено было общежитие.

В церковных песнопениях преподобный Евфимий называется «спостником и собеседником» преподобному Сергию Минея за апрель месяц 1625 г.

Преподобный Евфимий скончался 1 апреля 1405 г., около 90 лет отроду.

Через столетие после кончины преподобного, в 1507 г. 7 июня, при копании рва для построения вместо сгоревшего в 1491 году Преображенского храма нового храма обретены были мощи его и оказались нетленными: «лице было светлое и ризы, как вчера одетые».

Обретение мощей преподобного отца нашего Евфимия, Суздальского чудотворца

Память 4 июля

После кончины преподобного архимандрита Евфимия чудотворца и многих других настоятелей в обители его в честь боголепного Преображения Господа нашего Иисуса Христа, находящейся в городе Суздале 4378 , был архимандрит из иноков этой же обители, по имени Константин. При нем в 1501 году, по попущению Божию, случился пожар, и обитель погорела. После этого Константина стала тревожить мысль, не оскорбил ли он чем-нибудь блаженного Евфимия, не нарушил ли его заповедей или установленных им в обители обычаев и не от того ли случился в обители пожар? Но блаженный Евфимий явился во сне одному из иноков и сказал ему:

– Брат! скажи архимандриту Константину, что я ничего против него не имею.

Вставши от сна, этот инок отправился к архимандриту Константину и рассказал ему то, что видел во сне. Выслушав рассказ, Константин обрадовался тому, что получил прощение и воздал хвалу Богу, дивные дела совершающему чрез угодника Своего преподобного Евфимия. Спустя несколько времени после сего некоторые благочестивые люди пожертвовали в обитель нужное для построения сгоревших келий, и архимандрит Константин построил их по тому же плану, по которому они были построены и прежде.

Когда архимандрит Константин скончался, то его место в обители занял архимандрит, по имени Кирилл, из иноков этой же обители, бывший впоследствии архиепископом города Ростова. Будучи человеком мудрым и в духовных, и в мирских делах, Кирилл всячески, насколько было возможно, заботился о том, чтобы не было нарушено ничего из правил общежития и обычаев обители. Ему пришла на сердце благая мысль о церкви, и он стал советоваться с братией о том, чтобы построить новую церковь , большую бывшей, ибо хотя и была у них в обители каменная церковь , но она была мала и к тому же пришла уже в ветхость, так как ее построил еще сам блаженный Евфимий 4379 . Всё это было делом Промысла всесильного Бога, чтобы сбылось слово Его, говорящее в Евангелиях: «не может укрыться город, стоящий на верху горы» ( Мф.5:14 ), и: «никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать» ( Лк.8:16 ; Мф.5:15 ). Так и сему светильнику, преподобному Евфимию, невозможно было столько лет быть скрытым под землею. Когда уже начаты были работы по построению большой церкви и рабочие копали ров на правой ее стороне, то нашли гроб, обложенный тремя камнями 4380 и покрытый досками. Приведенные этим открытием в недоумение, рабочие пошли и рассказали о нем архимандриту Кириллу. Тогда последний повелел ударить в било 4381 . Тотчас ко гробу собрались братия, радуясь весьма великой радостью. После сего архимандрит, взял с собою некоторых из братии, отправился к епископу Симеону и рассказал ему о дивном чуде. Выслушав рассказ, епископ Симеон прославил за это чудо Бога, причем сказал следующие слова.

– «Господи! Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» ( Мф.11:25 ).

Вскоре после этого он со всем духовенством пришел в обитель и поклонился гробу блаженного Евфимия, благодаря Бога, прославляющего преподобных Своих. Затем открыли гроб и увидели, что лице преподобного светло и одежды, которые были на нем, будто только вчера одеты. Предивное чудо! Столько прошло лет 4382 и не только тело преподобного не истлело, но даже и одежд его не коснулось тление! Целовав мощи преподобного отца, при пении надгробных псалмов и песней поставили их в стене церкви боголепного Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, где они находятся и доныне. Это произошло в 4 день месяца июля 1507 года. Богу нашему слава теперь, всегда и вечно.

* * *

Здесь разумеется Спасо-Евфимиева обитель, основанная преподобным Евфимием по желанию и на средства суздальского князя Бориса Константиновича около 1352 года по берегу реки Каменницы или Каменни близ города Суздаля. Об основании обители рассказывается в житии преподобного Евфимия, помещенном под 1 числом месяца апреля.

Церковь эта было освящена около 1352 года, следовательно со времени ее построения прошло более 150 лет.

Эти три камня при основании Преображенского храма преподобный Евфимий собственноручно обтесал и устроил из них место для своего гроба у северных дверей будущего алтаря, вблизи святого жертвенника, где впоследствии и был погребен.

Билом называлась в монастырях доска, в которую били для созывания иноков в церковь или в трапезу.

Преподобный Евфимий скончался 1 апреля в 1405 году; следовательно со дня его кончины до открытия мощей прошло более ста лет.

Апрель

1 -й день. Преподобный Евфимий Суздальский

Спостник и собеседник преподобного Сергия Радонежского, чудотворца» (как сказано в житии его), Евфимий родился в Нижнем Новгороде и в ранней юности отличался особенным усердием к храму Божию: приходя в церковь , он становился в темном углу, чтобы никто его не видел и не мешал ему молиться. Юношей он пришел в пещерную обитель Дионисия, который впоследствии был епископом Суздальским; со слезами умолял Евфимий угодника Божия принять его в свои ученики. Дионисий принял его в свою пещеру. Здесь, по воле настоятеля, Евфимий носил воду и рубил дрова в пекарне; взгляд на огонь возбуждал в нем слезы сокрушения о грехах, ввергающих грешников в огонь вечный. Трудясь неутомимо в течение дня, он проводил ночи в пещере на молитве и постился, употребляя пищу не досыта, а воду пил мерой. Он просил у преподобного Дионисия благословения вкушать пищу чрез два и три дня, но рассудительный авва запретил ему такой подвиг, как несоразмерный с его духовным возрастом, и велел вкушать пищу вместе с братиями.

Когда благочестивый князь Борис Константинович Городецкий пожелал построить в Суздале обитель молитвы и просил Дионисия назначить из учеников его настоятеля новой обители, Дионисий назначил в Суздаль Евфимия. «Не удаляй меня, отче, от пребывания с тобой; тяжело мне жить с чужими», – со слезами говорил Евфимий. «Господня земля, а непослушания бойся», – отвечал Дионисий. Блаженный авва назначил тогда и других одиннадцать учеников своих для основания обителей молитвы в разных местах. Евфимий, будучи тридцати шести лет, отправился выполнять волю наставника. На дороге в Суздаль, не доходя пяти верст до Гороховца, увидал он красивое место на озере, в дремучем лесу, и, согласно с волей наставника своего, основал здесь общежительную пустынь в честь святого Василий Великого 74 . Эта пустынь и впоследствии оставалась под его надзором, почему и по кончине постоянно была прописной к Евфимиеву монастырю. В храме бывшей обители, теперь приходском, поныне хранится посох блаженного путника.

В Суздале блаженный епископ Иоанн с любовью принял Евфимия и сам указал ему и князю место для обители, вблизи города, на севере его, на крутом берегу реки Камянки; с высокой площади открывался широкий вид на окрестность – место красивое. Святитель освятил место для новой обители и водрузил крест на месте престола; благочестивый князь начал копать своими руками ров для храма; множество других рук принялось за ту же работу, и каменный храм был основан.

Боголюбивый князь не жалел издержек для храма Божия, и храм освящен святителем в честь Преображения Господня; в то же время преподобный Евфимий посвящен был в архимандрита новой обители. На постройку зданий обители щедрый князь доставил так же все средства. Но блаженный Евфимий в основание обители полагал не сребро и злато, а слезы, теплые молитвы и подвиги. Проводя день то при богослужении, то в надзоре за постройками, ночь проводил он в усердной молитве. Однажды в праздник Преображения Христова в его обители святитель Иоанн совершал божественную литургию. Молился в храме и благоверный князь, который вдруг увидел в алтаре светлого юношу в блистающих ризах, сослужащего Иоанну и Евфимию. После литургии князь наедине спросил о сем видении святителя, который сначала уклонялся от объяснения, а потом сказал: «Когда я служил с добрым пастырем словесного сего стада, то с нами священнодействовали только иноки сей обители и не было другого пресвитера; но если уже Бог тебе сие открьш, то не могу утаить, что виденный тобой был ангел Господень, который иногда видимо присутствует при литургии, когда я совершаю ее вместе с Евфимием. Но ты молчи об этом, пока я жив». К усердному подвижнику скоро собралось много братий. По благословению святителя блаженный построил еще храм Иоанна Лествичника с трапезой. Сюда в зимнее время собирались на молитву. поелику же число братии умножалось, так что возросло наконец до трехсот, то блаженный построил еще деревянный храм святителя Николая с больницей и здесь же пристроил другую трапезу с хозяйственными принадлежностями.

Жизнь его для братий была училищем благочестия. Тяжелые вериги его, поныне целые в обители, служат памятником строгой, подвижнической жизни его. Еще при построении храма Спасителю приготовил он место для своего погребения и своими руками обтесал камни для гроба, а он прожил в обители пятьдесят два года, и все это время готовил себя к переходу в вечность. По временам виделся он с преподобным Сергием Радонежским и беседовал с ним о духовной жизни. В церковных песнях называется он «спостником и собеседником преподобного Сергия». Как и Сергий, носил он самую худую иноческую одежду: овчинный закорузлый тулуп был на плечах его и в зной летний, и в холод зимний. Но в обители его находили себе пищу все бедняки и покоились больные; за должников платил он долги, и притесняемые в суде находили у него защиту. Стадо свое пас он с духовной рассудительностью; учил безропотному послушанию, чистоте и бескорыстию. Никому не дозволял иметь какую-либо собственность и, если у кого находил что-нибудь свое, подвергал епитимии. Строго запрещал разговор в храме и в трапезе повелевал хранить молчание; из трапезы в келлии надлежало идти также в молчании и не заходя ни к кому.

По желанию князя Андрея Константиновича преподобный Евфимий избрал место на другом берегу реки Камянки и для обители инокинь, которую пожелал создать сей князь в память своего спасения во время бури на Волге. Настоятельницей сей обители была поставлена родственница преподобного из инокинь другой Суздальской обители.

В подвигах святой жизни преподобный Евфимий достиг глубокой старости, семидесяти восьми лет. Пред кончиной простился со всей братией, причастился святых таин и мирно предал дух свой Господу 1 апреля 1405 года.

Мощи преподобного Евфимия, прославленные многими чудотворениями, почивают открыто в соборном храме обители, освященном в честь Преображения Господня. Этот храм заложен в 1507 году, причем были обретены нетленные мощи преподобного Евфимия. По освящении храма в 1511 году прежняя монастырская церковь , также Преображенская, построенная самим основателем обители, освящена вновь во имя преподобного Евфимия и сохранилась до нашего времени, как замечательный и весьма редкий памятник зодчества ХIV века.

В 1501 году при архимандрите Константине погорел монастырь, и смущался мыслию благоговейный настоятель: не оскорбил ли он чем блаженного Евфимия и не преступил ли заповедей монастырских? Тогда явился преподобный одному из братий и сказал: «Скажи архимандриту Константину, что я ничего на него не имею». Утешился настоятель, получив такое извещение, и прославил Господа и его угодника; немного времени спустя пришли христолюбцы и помогли ему возобновить келлии монастырские, как были прежде.

Расслабленные и иступленные, взрослые и дети здравыми возвращались из обители, как только с верой притекали к преподобному. Келарь обители Киприан начал нарушать монастырские обычаи, не дозволявшие ничего вкушать, кроме как на трапезе, равно братии и гостям. Нарушителю явился в сонном видении Евфимий с жезлом в одной руке и с горящей свечой в другой, угрожая наказать его, и в ужасе покаялся келарь, но скоро забыл свое обещание, относя к ночному мечтанию бывшее ему явление. После вторичного явления наказал его преподобный расслаблением всех членов, и тогда только получил он облегчение от болезни, когда с молитвой пришел к раке блаженного Евфимия и перед всеми исповедал грех свой, повторив обещание совершенно исправиться.

Патрикий, еще будучи мирянином, впал в тяжкую болезнь трясавицы и скорбел душой, что не мог продолжать с дружиной своей послушания монастырского, ибо он ловил рыбу для обители близ города Гороховца, но Патрикий имел великую веру к чудотворцу Евфимию, и чудотворец явился ему в сонном видении, осенил его крестным знамением и, исцелив, велел идти продолжать дело свое. Преподобный явился также старцу своей обители Никодиму, который уже отчаивался в жизни, ибо болезнью скорчило ему ноги, и он внезапно восстал с одра болезни.

Один из соседних поселян страдал лихорадкой, и уже домашние отчаялись в жизни его. Слыша о многих чудесах преподобного, послал он в обитель брата своего принести ему благословенного кваса, и тот, пришедши во время вечерни, просил, чтобы ему отпели молебен о здравии болящего, и взял для него квас. Но как только вышел из ворот монастырских, пришло ему искушение диавольское: «Может ли произойти какое-либо чудо от сего кваса? Лучше призову кудесника к брату». Томимый жаждой, сам дерзнул он выпить из сосуда квас, но в ту же минуту впал в исступление. Ему предстал белоризец, в митре, с седой бородой, и гневно сказал: «Как смел ты пренебречь дар Божий, ради коего Христос хочет исцелить брата твоего, во имя раба Своего Евфимия? Возвратись в церковь и приложись к раке, чтобы исцелиться, и поспеши к брату твоему». Сказал это и скрылся, а юноша, пришедший в чувство после видения, со слезами раскаяния устремился в церковь к раке преподобного, при коей немедленно получил исцеление. «Мы же, тут стоявшие, – говорит писатель жития, – видев славное чудо, прославляли Бога, даровавшего такую благодать преподобному Евфимию». Как только принес исцеленный в село, к брату своему, благословенного кваса и тот вкусил из сосуда, призвав на помощь святого, внезапно ему представилось, что он в обители, при раке преподобного Евфимия, и что некий святолепный белоризец в митре положил ему руки на голову и сказал: «Не скорби, потрудился ты в немощи, но отныне буди здрав по вере твоей». Очнулся болевший и почувствовал себя совершенно здравым.

Житие преподобного написано иноком его обители Григорием. В обители преподобного Евфимия сохраняются вериги, митра, посох и медный крест его.

Там же есть несколько памятников с молитвами и хвалами чудотворцу Евфимию. На серебряной лампаде князя Шуйского такая надпись: «л. 7143 (1635) сделана пред раку преподобнаго Евфимия чудотворца; кто веру подержит Евфимию чудотворцу, тот и нальет; а из монастыря не вынесть никуда». Знаменитый защитник Отечества князь Димитрий Михайлович Пожарский дал (3 октября 1644 г.) Евангелие с надписью: «Великому чудотворцу Евфимию»; супруга его – плащаницу, шитую золотом и серебром, «в дом чудотворца Евфимия».

«Умертвив движение плоти крепким пощением, ты стал обителию Владыки, святый Евфимий! Умоли Его, да прибегающие к тебе избавимся от бед и смущения страстей» 75 .

7-й день. Преподобный Даниил Переяславский

Юноша Димитрий родился в 1453 году в городе Переяславле Залесском. Еще в юных летах обнаруживал он порывы души к строгим подвигам. Услышав при чтении жития преподобного Симеона Столпника, что тот тайно обвил себя веревкой для усмирения плоти, отрок отрезал себе конец веревки, которой рыбаки привязывали к берегу ладью, обвил ею стан свой и так крепко, что веревка по времени стала въедаться в тело; родители увидели у спящего мучительный пояс и поспешили снять его. Обучившись грамоте, он поступил в Никитский монастырь, где был игуменом сродник его Иона, и там положил начало иноческой жизни. Оттуда, услышав о святой жизни преподобного Пафнутия, тайно ушел со своим братом Герасимом в Пафнутиев монастырь, и оба они приняли пострижение, причем он был наречен Даниилом и поручен опытному старцу преподобному Левкию. В послушаниях, посте и молитве провел он здесь десять лет и потом два года жил с блаженным Левкием в его пустыне на реке Рузе.

По смерти родителей блаженный Даниил возвратился в Переяславль; пробыв несколько времени в Никитской обители, поселился в Успенской обители, что на Горицах; архимандрит Антоний, родственник его, зная чистоту его жизни, убедил его принять сан священства. Страннолюбие его не знало границ: каждый приходящий мог найти у него ночлег, а в отношении к умершим он мог сравниться с ветхозаветным праведником Товитом: умерших странников, убитых, замерзших, утопших бедняков на своих руках переносил в скудельницу, просил и других сказывать ему, если увидят где застигнутого печальной смертью, и ночью шел отпевать покойного. Так продолжал он не один год. По ночам, смотря из горицкой келлии на скудельницу, он думал: «Сколько тайных рабов Божиих лежит, быть может, в этой скудельнице, попав туда только оттого, что не хотели быть известными миру ни при жизни, ни при смерти!» Эта мысль особенно часто стала посещать его после того, как один странный человек, не сказавший о себе, кто он, но часто находивший у Даниила в келлии покой себе, зимней ночью найден был им уже умершим и был похоронен в скудельнице. По временам преподобный видел на скудельнице огонь и до слуха его доносилось оттуда пение. Игумен Никитского монастыря Никифор со своей стороны говорил ему, что и он видал и слыхал подобное на скудельнице. В нем родилась мысль построить храм в божедомье. Пришли к нему три вовсе не известные ему странника-иноки, которые явились ему опять только в час его кончины. Он открыл им мысль свою, рассказал о видениях. «Отцы советуют, – отвечали старцы, – если влечет к чему мысль, по-видимому, и полезному, не выполнять ее прежде трех лет, поручив ее воле Божией. Так поступи и ты, чтобы не трудиться напрасно». Даниил положил выполнить духовный совет. По временам сильно желалось ему скорее исполнить свою мысль, душа горела и волновалась, но он сдерживал себя и ожидал воли Божией.

Богу угодно было желание смиренного раба Его. Бояре Челяднины, избавленные молитвами преподобного Даниила от княжеской опалы, представили его лично великому князю Василию Иоанновичу, выпросили ему дозволение иметь в своем распоряжении божедомье и построить там храм. Даниил сам ходил в Москву за благословением к митрополиту и принес утвердительную грамоту от великого князя. Тогда же стали поступать приношения для построения храма и появились желающие поселиться при нем, так что на божедомье неожиданно составилась обитель иноческая, хотя преподобный и не думал сначала строить монастырь, а только одну церковь . Первый, подавший преподобному мысль о монастыре, был старец купец, по имени Феодор; он сказал Даниилу: «Отче, тут приличнее быть монастырю; благослови и мне купить лесу, чтобы построить себе малую келлию при твоей церкви». Сей Феодор первый тут и постригся с именем Феодосия. Новые подвижники стали жить под руководством преподобного Даниила. Он обнес божедомье оградой, дал правила монашескою жития и каждый день ходил из Гориц совершать службу в божедомском храме. Этот храм был посвящен всем святым, дабы ангелы-покровители всех усопших призываемы были на месте их погребения, а если кто из усопших уже сам находился в лике праведных, то чтобы и ему воздавалось подобающее чествование.

Вскоре построена была и другая церковь в похвалу Богоматери, с трапезой, и обитель обнесена оградой. Это было в 1508 году.

Скорби и искушения, однако же, не оставляли подвижника. Без них не совершается, обыкновенно, ни одно истинное доброе и богоугодное дело. Соседи-миряне оскорбляли Даниила, даже иногда били поселившихся на божедомье: они опасались, что Даниил завладеет их землей. Но Даниил не судился с оскорбителями, все терпел и покрывал любовью. Братия роптали на скудость пищи. Это уже было так больно доброму сердцу Даниила, что он хотел совсем оставить обитель, но его инокиня-мать, рассудительная старица Феодосия, уговорила его не малодушествовать, и он с новой ревностью принялся за свою обитель. Между тем великий князь Василий, уважавший преподобного Даниила, восприемника от святой купели сына его Иоанна, посетив бедную обитель, назначил для нее ежегодный отпуск хлеба. Преподобный увидел в этом особое Божие промышление об обители.

Престарелый архимандрит Исаия скончался, и иноки Горицкие упросили преподобного Даниила быть архимандритом их обители. «Если настояли вы на том, чтобы я был вашим настоятелем, – говорил Даниил братии, – то должны слушаться меня». – «Желаем повиноваться», – отвечали иноки. – «У вас есть обычай, – говорил настоятель, – ходить из монастыря па торг без благословения настоятеля. Ходите в мирские дома, и там пируете, и ночуете по нескольку суток. Прошу вас вперед не делать так». Иноки обещались исполнить волю настоятеля. «Вы ходите в бани, – продолжал настоятель, – и там бываете вместе с мирскими людьми. Этому не должно быть». Согласились и на то иноки. Преподобный Даниил продолжал: «В праздники, именины, в поминовение родных созываете вы к себе родных друзей, знакомых с женами и детьми, и они гостят у вас по несколько дней и ночей. Вперед не только не должно быть пиров, не только не должен никто из женского пола ночевать в келлиях ваших, но женщин никогда не должны вы принимать в келлии». Согласились и на это. «Келлии у вас очень высоки, с высокими крыльцами, как у вельмож, – сказал еще преподобный. – Это неприлично монашескому смирению». Братиям неприятно было это замечание, но прекословить не могли. Только один инок Антоний Суровец с гневом сказал: «Совсем разлучил ты нас с мирской жизнью, и я теперь не буду падать» (он был нетрезвой жизни). Преподобный с веселым лицом сказал братии: «Надобно и нам, братия, следовать примеру его раскаяния, видите, он не постыдился исповедать грех свой». Антоний действительно пришел в чувство и исправился.

Даниил во всем показывал братии пример труда и терпения. Он сам работал везде наравне с послушниками: копал ямы, ставил столбы, носил дерева. Вельможа на пути в обитель спрашивает работающего Даниила: «Дома ли архимандрит?» Даниил отвечает: «Архимандрит – пустой человек; иди, там примут тебя» – и сам спешит в обитель и встречает с любовью вельможу... Впрочем, не прошло и года, как преподобный Даниил отказался от настоятельства в Горицком монастыре и перешел жить в новую обитель на божедомье, где в 1530 году построил каменный храм во имя Святой Троицы, иждивением великого князя Василия.

По-прежнему продолжал преподобный трудиться вместе с братией на всех послушаниях; по-прежнему собирал умерших на дороге, пел над ними погребение, хоронил на счет обители бедняков... Во время голода обитель Даниила, где уже было до семидесяти братий, питала всех голодающих. Раз сказали преподобному, что муки очень мало осталось, ее не достанет для братии на неделю. Даниил пошел посмотреть; в это время подходит к нему вдова с детьми, изнуренная голодом, и просит помощи. Он дал ей муки и приказал отпустить оставшуюся муку всем нуждающимся по их просьбе. За такое милосердие к бедствующим Бог благословлял обитель достатком во всем: в продолжение восьми месяцев в обители Даниила доставало для всех хлеба. И после голодного времени, многие, зная любовь святого старца к несчастным, бросали у ворот монастыря больных, увечных и не имевших чем кормиться. Угодник Божий с радостью принимал их в монастырь, лечил и кормил, одевал и покоил. Будучи образцом христианской любви к ближним, он до гроба был и образцом смиренного подвижничества. Когда приходилось путешествовать в Москву, то, бывало, спутника монаха посадит в возок, а сам идет пеший, как простой послушник. Однажды, во время метели, инок, сидевший в санях, потерял своего старца и сам спасся от смерти только его же молитвой. Даниил воспитал и в учениках своих любовь к подвигам. Инок Нил, родом немец, постриженный преподобным Даниилом, соблюдал такой пост, что довольствовался только хлебом и водой, и то в меру.

Когда у великого князя Василия родился наследник престола, будущий грозный царь Иоанн, отец пригласил преподобного Даниила быть восприемником его сына вместе со знаменитым старцем Волоколамской обители Вассианом. Крещение совершено в лавре преподобного Сергия; державный младенец был положен в раку чудотворца, а на божественной литургии старец Даниил подносил его к причастию святых таин. После столь почетного дела Даниил возвратился в обитель таким же смиренным старцем, каким был и прежде, и когда некоторые любопытные пришли из города посмотреть на царского восприемника, то нашли его трудящимся в хлеве над пометом, который работники не позаботились без него убрать. Как было не дивиться такому смирению восьмидесятилетнего старца!..

Пред концом земной жизни своей богоносный старец посетил крестника своего великого князя Иоанна Васильевича и сообщил ему, что Переяславские храмы святителя Николая и святого Иоанна Предтечи, стоящие у городских ворот, очень обветшали, так что необходимо построить новые; при этом сказал, что у ветхого храма святителя Николая в земле лежат мощи святого князя Андрея Смоленского, которому в прежние времена, как он твердо помнит и знает, была служба со стихирами и каноном и лик его писали на иконах; а ныне не отправляется пение, неизвестно почему. Об этом же доложил он и святителю Иоасафу. Великий князь и митрополит приказали построить новые храмы и дозволили преподобному Даниилу, вместе с местным духовенством, осмотреть гроб святого князя Андрея. После молебна разобрали надгробный памятник, начали копать могилу, открыли гроб, и в нем мощи, обвернутые берестой; мощи оказались нетленными и издавали благоухание; волосы русые и долгие, одежда целая, с медными пуговицами. Крупицы бересты, осыпавшиеся при отгребании земли, с верой брали недужные и исцелялись. Преподобный Даниил послал священника Константина известить о том митрополита и великого князя.

Святые мощи, однако же, не были открыто поставлены в храме, а только положены в новый гроб и торжественно погребены в той же церкви. И доныне там можно видеть княжескую гробницу с изображением князя, который держит хартию в руках с такими словами: «Аз есмь Андрей, един от Смоленских князей» 76 .

Пред смертью преподобному Даниилу хотелось возвратиться на первое свое обещание, в Пафнутьев монастырь, где он был пострижен, и он ушел было тайно из обители; но встретивший его один из учеников уговорил остаться в обители до конца жизни. Предчувствуя близкую кончину, он отдал две свои власяницы двум послушникам, которые трудились в пекарне и не хотели переменять тяжелого своего послушания потому, что огонь пещный напоминал им адский пламень, как некогда просфорникам печерским. Будучи в церкви, старец почувствовал расслабление и когда, поддерживаемый архимандритом Иларионом и монахом Ионой, шел мимо того места, где теперь покоятся его мощи, то остановился и сказал: «Се покой мой, зде вселюся во век!» Потом снял с себя клобук и отдал Ионе, давно желавшему получить от него сие благословение; а когда архимандрит спросил: «Чем же будет сам покрывать старческую голову?» – ответил: «Мне теперь нужен уже куколь» – и действительно принял схиму. В глубоком безмолвии проводил он последние дни и часы жизни своей, предаваясь умной молитве; но раз вдруг с радостным выражением лица спросил: «Где же они, три чудные мужа?» Изумленные ученики спросили, о ком он говорит. «Те пустынники, – отвечал старец, – которые были у меня однажды в Горицком монастыре, прежде основания сей обители, опять меня сейчас посетили; ужели вы не видели их здесь?» И старец умолк. Он причастился святых таин и тихо предал Богу свою праведную душу 7 апреля 1540 года, достигнув почти девяностолетней старости.

Троицкий Данилов, а прежде Похвало-Богородицкий-Новый, что на Божьем Дому, монастырь 2-го класса (с 1764 года), Владимирской губернии, Переяславского уезда, в 1 1/2 версте к югу от Переяславля. Мощи преподобного покоятся в богатой серебряной раке в Троицком соборе; память его чтится 7 апреля в день преставления, 16 октября в день переложения мощей в новую раку (1782 года) и 30 декабря в день обретения мощей (1652 года). В монастыре сохранился колодезь, ископанный руками преподобного.

11-й день. Преподобный Иаков Железноборский

Угодник Божий Иаков происходил из рода Галичских дворян Амосовых; с раннего детства, подобно преподобному Сергию, он отличался постничеством, и, подобно ему же, похоронив родителей, он раздал имение бедным и ушел в его Троицкую обитель. Великий отец иноков постриг его в ангельский образ, и он, под благодатным руководством Сергия, возрастал в духовной жизни, проходя все послушания и побеждая все искушения вражеские. Потом, с благословения угодника Божия, он поселился в тридцати верстах от Галича, в глухом лесу у железных рудников, в уединенной хижине на берегу речки Тебзы. Здесь он основал обитель во имя святого Предтечи Иоанна, в которой и был первым игуменом. Пришедши случайно в Москву, он своими молитвами возвратил к жизни супругу великого князя Василия Дмитриевича, которая страдала трудными родами и была при смерти. Когда великий князь послал просить молитвы отшельника о больной, старец отвечал: «Молись Богу и Пречистой Матери Его; о княгине не скорби: будет здорова и в нынешний же вечер родит сына, наследника тебе». София Витовтовна благополучно родила сына Василия, а благодарный супруг ее дал щедрое пособие на устройство Железноборской обители.

Во время набега татар на Кострому, когда сожжен был этот город, преподобный Иаков с братией удалялся в дремучие леса; возвратясь на пепелище, он восстановил обитель, построил еще церковь святителя Николая, ископал пруды своими руками. Во время голода он с любовью питал всех бедняков, прибегавших к нему как к отцу своему.

Преподобный Иаков преставился в глубокой старости 11 апреля 1442 года. До пятидесяти исцелений и других чудесных знамений, совершившихся по молитвам преподобного, записано в его обители. Упомянем некоторые из них.

Монах, по имени Нифонт, несколько лет одержим был нечистым духом, скитался в лесу и, возвращаемый, рвал на себе цепи. Раз братия, поймав, притащили его к гробу Иакова; как только коснулся он гробницы, пришел в себя, со слезами пал пред иконой преподобного, стоявшей на гробнице, молил спасти душу и тело его и встал здоровым. Фотий, человек богатый, поклялся в неправде; вслед за тем лицо его искривилось и он впал в расслабление. Три года пробыл он в таком положении. Родные привезли его в обитель преподобного. Во время молебного пения он громко каялся в грехах своих; в то же время лицо его выпрямилось и он стал здоровым.

Вот опыт любви преподобного к своей обители и иночеству. Инок Феодосий, лежавший расслабленным три года, обратился с молитвой слезной к блаженному Иакову. «Отче Иакове, – говорил он в душе, – ты много подаешь исцелений у гроба твоего; помоги и мне в тяжкой моей болезни». Внезапно в тишине ночной явился ему преподобный и сказал: «Дай Богу обещание пребывать в обители моей до смерти и будь у гроба моего». Расслабленный сказал о том братии; по приказанию игумена принесли его к гробу, отпели молебен, и больной сам приложился к гробу и стал здоров. «Пока жив буду, не выйду из обители», – сказал он с восторгом и выполнил обещание.

Из трех опытов исцеления слепых святым особенно замечателен один. Ослепшая Фотиния, привлеченная слухом о чудесах Иакова, просила отслужить молебен и внезапно прозрела. Игумен велел ей пребыть в чистоте сорок дней. Она не исполнила заповеди, и опять закрылись глаза ее. В раскаянии пришла она вместе с мужем спросить себе прощения при гробе Иакова и снова прозрела.

Житие преподобного Иакова списано того же монастыря смиренным игуменом Иосифом, которым настоятельствовал в нем в 1598 и 99 годах.

Железноборский-Предтечевский-Яковлевский заштатный (с 1764 года) монастырь, Костромской губернии, Буйского уезда, в шестнадцати верстах к юго-востоку от Буя по дороге в Кострому, при речках Тебзе и Колотовке. Мощи преподобного почивают под спудом за левым клиросом соборного храма; на гробнице положены каменный крест и вериги, в которых подвизался преподобный Иаков. Около 1699 года монастырь приписан к Московскому Донскому монастырю, но с 1775 года в нем учреждено управление строительское.

В тот же день. Святой Варсанофий, епископ Тверской

Святитель Варсанофий был уроженец города Серпухова, сын иерея; в миру назывался Василий. В детстве он обучился чтению и церковному пению, так что мог не только сам исполнять должность чтеца и певца, но и управлять другими. В 1512 году, еще юношей, в числе многих, он был взят в плен татарами, опустошавшими берега Оки. Горько было положение пленника, но молитва и богомыслие облегчали скорбь его и доставляли сердцу его такое утешение, какого не чувствовал он в доме родительском. В нем росла любовь к Богу, а с ней и преданность святой воле Его. В таком расположении души молодой Василий работал неверным со всем усердием и обучался безответному послушанию, терпению и незлобию. Пост, сперва невольный, обратился в дело его доброго произволения. Утомительные работы невольника занимали у него все время дня, и только ночь он посвящал молитве, которая стала потребностью души его. Василий изучил разговорный язык татарский; по своей даровитости он узнал его столько, что мог излагать мысли свои на письме татарском. Своей услужливостью и кротостью он расположил к себе грубых варваров, которые обходились с ним гораздо снисходительнее, нежели с другими пленниками. Имея иногда более свободы, он изучил магометанскую веру так, что мог отчетливо говорить как о содержании этой веры, так и о заблуждениях ее. Основательным познанием языка и веры татар исполнилась премудрая цель, для которой Господь попустил рабу Своему быть в плену. Спустя три года плена отец нашел средство выкупить дорогого сына из неволи татарской. Василий возвратился на родину, но сердце его уже не могло увлечься земными радостями. Раб Божий покорил себя сам игу Христову в Московской Андрониевой обители и принял там монашество с именем Варсанофия. Три года плена заменили для него послушнический искус. После того жил он при Тверском епископе Акакии в сане иеродиакона. Сам Варсанофий впоследствии рассказывал, как еще за много лет до своей кончины блаженный Акакий предсказывал ему, что он некогда заступит его место на кафедре Тверской. Вероятно, от Акакия узнал о его духовной жизни митрополит Макарий, и в 1544 году посвятил его в игумена Пешношской обители. В этом звании его узнал и царь Иоанн Васильевич, который при нем посетил Пешношу и оказал сей обители свое царское благоволение грамотой с пожалованием ей имений.

Когда в Казани открывали в 1555 году новую епархию, блаженный Варсанофий, как опытный наставник в иноческой жизни и знакомый с татарским языком и нравами, отправлен был в Казань в сане архимандрита для основания там новой обители. Варсанофий взял с собой добрых иноков, постриженцев Пешноши. Так, с Пешноши пришли с ним Тихон, Феодорит, Иов, Андроник и Сильвестр, а из Андрониева – Симеон. Чрез несколько лет число иноков простиралось уже до ста человек. Храм в честь Преображения Господня и братские келлии скоро были построены; новая обитель, по примеру Пешношской, устроена общежительная. Еще цел устав, писанный самим Варсанофием, который называет себя в приписке «многогрешным чернецом, что был игумен на Пешноше». Удручая свое тело, тайно от всех он носил тяжелые вериги. По воле святителя Гурия, к которому сохранял он полное послушание и сыновнюю любовь, ревностно занимался он обращением магометан к вере христианской. Знание татарского языка позволяло ему входить в близкое сношение с татарами, а основательное знание учения Магометова, при его глубоком уме, делало обличения его магометанству неотразимыми. Умение лечить болезни привлекало к нему больных всякого рода, тогда как болезнь сама располагает душу для всего лучшего и, следовательно, для принятия учения христианского. По смерти блаженного епископа Акакия преподобный Варсанофий посвящен был святым митрополитом Филиппом в сан епископа Тверского. Но и в сане святительском он оставался тем же смиренным подвижником, каким был на Пешноше и в Казани. Попрежнему он проводил ночи в молитве; по-прежнему шил клобуки и дарил инокам и епископам; по-прежнему занимался с любовью врачеванием недугов телесных, врачуя в то же время и души своих пасомых. О земных стяжаниях он говорил: «Какая нужда нам приобретать то, чего мы не можем взять с собой?»

Тяжелое было время, в которое Господь судил ему управлять паствой Тверской. Это было время мрачной душевной болезни грозного царя, время страшной опричины, к которой не принадлежала Тверь и потому не пользовалась милостями царя. Чего не видел он за четыре года управления своей паствой? Довольно сказать, что именно в Твери, в виду его палат, через Волгу, был задушен в Отроче монастыре его святой рукоположитель, митрополит Филипп, задушен и погребен, и никто не посмел дать известие о сем святителю Варсанофию: такой ужас навела на всех опричина! В то же время страшная моровая язва опустошала Тверь и Москву. В одной обители Иосифа Волоколамского, на рубеже Тверском, умерло до трехсот человек братий, не считая мирян. Многие селения и города опустели; церкви стояли без священников и без службы, некому было погребать умерших; голод и засуха довершали бедствия. Люди скитались как тени, умирая на улицах и дорогах. Все это глубоко сокрушало чадолюбивого пастыря и подрывало остаток его старческих сил: ему было в то время более восьмидесяти лет. Чувствуя полное ослабление, он, после четырехлетнего управления, в 1571 году отказался от епархии и возвратился в Казанский Преображенский монастырь. Еще пять лет провел он здесь в уединении, облекшись в великий ангельский образ; когда не мог ходить в церковь , то любящие ученики возили его туда на тележке: так любил он молитву церковную! Блаженная кончина его последовала 11 апреля 1576 года на восемьдесят шестом году его труженической жизни. Мощи, обретенные в 1596 году нетленными в одно время с мощами святителя Гурия, почивают открыто в Спасской церкви основанного им монастыря. Память празднуется 11 апреля и 20 июня.

Спасо-Преображенский, или Спасо-Казанский, 2-го класса (с 1764 года) монастырь в городе Казани, внутри Кремлевских стен, у ворот Спасских. Здесь прежде покоились и мощи святителя Гурия, первого епископа Казанского, в 1640 году перенесенные в городской соборный храм. Здесь же погребены ученики святителя Гурия – Нектарий и Иона. При монастыре находится миссионерский приют, учрежденный в 1875 году братством святителя Гурия.

17-й день. Преподобные Зосима, Герман и Савватий, Соловецкие чудотворцы

Подвиги богоносного аввы Зосимы, основателя и игумена Соловецкого монастыря, и двух первоначальников Соловецких – преподобных Савватия и Германа так тесно связаны между собой, что невозможно изложить житие одного из них, не касаясь двух прочих. А потому мы соединяем их всех вместе.

При благоверном великом князе Василии Васильевиче и при митрополите Всероссийском Фотии, в Белоозерской обители преподобного Кирилла подвизался инок Савватий. Откуда пришел он сюда и кто был родом – неизвестно. Безответное послушание игумену, изумительное терпение всяких монашеских скорбей, кроткая любовь к братии, постоянное постничество, слезные молитвы и вообще строгая подвижническая жизнь стали приобретать ему уважение. Это тяготило старца, и он решился скрыться в безмолвное место. Услышав, что в Новгородской стороне на озере Нево (Ладожском) есть остров Валаам и на нем монастырь, отделяемый от мира водой, любитель смирения и безмолвия собрался идти на тихий остров. Белоозерские иноки не без скорби расстались с подвижником Божиим. На Валааме Савватий явился таким же иноком послушливым, как и на Белом озере, и безответно выполнял поручения, не спрашивая и себя, для чего требуют того или другого. Все принимал он как от руки Самого Господа, и скоро игумен и братия стали почитать его не как равного себе, но как отца. Это уважение опять стало тяготить старца Божия, и он стал помышлять, где бы найти такое убежище, чтобы уже никто не нарушал его безмолвия. Дошло до слуха Савватия, что еще дальше на север есть Соловецкий остров, никем не обитаемый, весьма нелегкий для пребывания на нем, только летом доступный даже для рыбаков. Загорелась душа пустыннолюбивого старца желанием пожить там в любезном безмолвии. Когда объявил он о своем желании игумену и братии, они никак не хотели расставаться с Савватием. Чудная ревность к суровым подвигам! Убеленный сединами старец ночью бежал с Валаама. Когда достиг он берега Белого моря и стал расспрашивать прибрежных жителей о Соловецком острове, они рассказали ему, что остров велик, с озерами, лесами, горами, но необитаем, потому что очень неудобно сообщение с ним. Этот рассказ еще более воспламенил в старце желание поселиться на нем. «Чем же ты будешь питаться и одеваться там, старец, когда ты так беден и дряхл?» – спросили люди, с которыми беседовал Савватий. Подвижник отвечал: «У меня такой Владыка, Который и дряхлости дает силы свежей юности и голодных питает до сытости». Старец решился остаться на время в часовне, стоявшей вблизи устья реки Выги, на месте, называемом Сороки. Здесь познакомился он с отшельником Германом и от него узнал еще более, как благоприятен для безмолвия остров. Герман изъявил готовность не только проводить его до острова, но и поселиться с ним там. На малой ладье отправились они по беспокойному морю и, хранимые Господом, на третий день счастливо достигли берега. Близ горы Секирной, в расстоянии двенадцати верст от нынешней обители, поставили они крест 77 и хижины для себя. Это было в 1429 году. Так было положено начало подвижничества на Соловках, подвижничества более трудного, чем в жарких пустынях Востока; на крайнем Северс нельзя было круглый год находить себе растительную пищу; нельзя было обойтись в суровые зимние холода без теплой одежды и жилища – все это нужно было доставать себе с великим трудом. И старцы Божии терпеливо переносили все пере- мены климата в своих убогих хижинках, согреваясь любовью ко Господу. Вместе они жили здесь отшельниками шесть лет.

Через несколько времени поселенцы, жившие при море против острова, стали завидовать преподобным. «Мы природные наследники земли Карельской, – говорили они, – и нам, и детям нашим следует владеть островом». Один рыбак, по совету друзей своих, прибыл на остров с женой и со всей семьей своей и поселился недалеко от келлии преподобных.

Поселенцы стали заниматься ловлей рыбы в озерах. Преподобные жили в безмолвии и трудах и не знали о прибытии на остров посторонних людей. Однажды святой Савватий пел со своим другом воскресную всенощную и вышел из келлии, чтобы покадить святой крест, поставленный на берегу озера. Вдруг он услышал, как будто кого-то били, и от побоев человек этот кричал и плакал. Преподобный в смущении возвратился в келлию и рассказал о том Герману. Оградив себя крестным знамением, Герман вышел из келлии и услышал то же. Он пошел в ту сторону, откуда слышался голос, и нашел женщину, которая плакала. Он спросил ее, о чем она так плачет, и женщина со слезами сказал ему: «Я шла к мужу на озеро и встретила двух светлых юношей; они стали бить меня и говорили: “Уходите скорее с этого места, потому что оно устроено Богом на пребывание иноков. После этого юноши стали невидимы”». Герман возвратился и рассказал Савватию, что слышал от женщины, и они оба прославили Господа. А рыбак с женой и семейством своим немедленно отплыл от острова, и никто с того времени не осмеливался поселяться на заветном берегу Соловецком.

Прошло шесть лет, и преподобный Герман ушел на реку Онегу, а Савватий остался один на острове. Господь открыл ему, что он скоро разрешится от уз телесных, и в нем возгорелось великое желание причаститься божественных таин, потому что многое уже время он был лишен сего благодатного утешения. Помолившись Господу Богу, на маленькой лодочке он отплыл к другому берегу моря и пошел к часовне при реке Выге. Дорогой, по промыслу Божию, он встретил игумена Нафанаила, который шел в дальнее селение причастить больного. Оба были рады этой встрече, и Савватий просил Нафанаила причастить его.

«Иди к часовне, – отвечал игумен, – пожди меня там, я, причастив больного, утром рано возвращусь к тебе». – «Не отлагай до утра, – сказал преподобный, – ибо сказано: не весте, что утре случится» 78 . Игумен причастил преподобного Христовых таин и просил его, чтобы он подождал при часовне на реке Выге. Преподобный обещал исполнить его желание, если сие Господу угодно, и пошел к знакомой ему часовне. Чувствуя ослабление сил, он вошел в бывшую при часовне келлию, готовясь к блаженной кончине. В это время один богатый купец по имени Иоанн, из Новгорода, зашел помолиться в часовню, а потом и в келлию. Преподобный благословил его и усладил душеполезной беседой. Богатый купец предложил святому Савватию свое подаяние, но преподобный сказал ему: «Мне не нужно ничего, раздай это бедным» – и объяснил ему, как много значит подаяние милостыни. Купец опечалился, что преподобный не принял от него ничего, и святой старец с лаской любви сказал ему: «Останься, друг, до утра здесь, не будешь жалеть о том, и путь твой будет спокоен».

Иоанн хотел, однако же, отправиться в путь. Но едва вышел он из келлии, вдруг поднялась буря на море, и он поневоле остался ночевать. Когда настало утро, Иоанн пришел к келлии, желая принять еще раз от преподобного напутственное благословение. Он с молитвой толкнул дверь, но ответа не было. Тогда он вошел в келлию и, увидев преподобного, сидевшего в куколе и мантии с кадильницей в руке, сказал ему: «Прости, отче, что я осмелился войти к тебе. Благослови меня на путь, чтобы я совершил его благополучно, твоими святыми молитвами!» Но преподобный не отвечал ему. Он уже почил о Господе. Это было 27 сентября 1435 года. Добрый купец, уверившись в кончине преподобного, умилился и заплакал. В это время пришел игумен Нафанаил. Он рассказал купцу, как вечера приобщил преподобного святых таин, а купец сказал, что удостоился слушать душеполезную беседу его. С надгробным пением игумен и купец похоронили святое тело подвижника.

Спустя год по кончине преподобного Савватия пустынный и суровый остров Соловки снова увидел среди себя иноков-подвижников. Уроженец селения Толвуя (близ озера Онеги), воспитанный родителями в благочестии, инок Зосима, постриженник неизвестной обители, подвизался в уединении. В то время в его родной стороне многие, принимая на себя обеты монашеские, жили среди мирских людей. Скорбя о себе и других, Зосима желал видеть иноков, собранными в общежитии и вдали от мирских людей; поэтому, когда родители его скончались, он раздал их пожитки бедным и, желая устроить монастырь, стал искать себе наставника и отправился на север к берегам Белого моря. И вот, по промыслу Божию, он встретил Германа, жившего прежде со святым Савватием на Соловецком острове. Услышав от Германа о пустынном острове и о преподобном Савватии, святой Зосима просил Германа довести его до острова и научить пустынной жизни. Зосима с Германом отправились на Соловецкий остров. Там они избрали себе место, где морские пловцы имеют пристанище от бури, близ озера с приятной водой, не очень далеко от берега, поставили себе кущу и в ней провели ночь в молитве.

Утром святой Зосима вышел из кущи и увидел необыкновенный свет, который озарил его и все место, а на востоке – прекрасную церковь , явившуюся на воздухе. Не привыкнув к таким чудесным откровениям, преподобный не смел долго смотреть на чудесную церковь и удалился в кущу. Опытный в духовной жизни, Герман, увидя его изменившееся лицо, понял, что Зосима имел некое видение, и спросил его: «Чего устрашился ты? Или ты увидел что-нибудь необычное?» Преподобный рассказал ему о чудесном видении, а Герман – о тех чудесах, какие совершались на острове при святом Савватии. Зосима с радостью уверился, что Господь услышал желание его сердца и указал ему место для обители. С Божией помощью они стали рубить деревья и строить келлии и построили с оградой двор. Господь помогал святым отшельникам.

В исходе лета Герман отлучился на сумский берег, чтобы запастись хлебом на зиму; но когда он хотел возвратиться на остров, то уже настала осень, начались бури и море волновалось страшно. Герман должен был остаться на берегу до весны, а святой Зосима один жил на острове и терпел различные искушения от врага, спасаясь от них усердными молитвами. Духи злобы пытались смущать отшельника разными привидениями, но преподобный мужественно отражал их искушения. «Если дана вам власть надо мной, – говорил он, – делайте, что хотите; а если нет, то напрасно трудитесь». И призраки исчезали.

Долго тянулась суровая северная зима. Пища, собранная летом на острове, истощилась, мысль о голодной смерти смущала преподобного, но он молитвами утешал себя и прогонял сомнения. Господь послал к праведнику двух незнакомых людей, которые принесли ему корзину, полную хлебов, муки и масла. Преподобный не успел спросил их, откуда они. Напрасно прождав их немалое время, Зосима понял, что это была помощь Господа, и возблагодарил Его за милость к нему. По окончании зимы на Соловецкий остров прибыл Герман с мирским человеком Марком. Это был рыбак. Они привезли с собой пищи на долгое время и сети для ловли рыбы.

Через несколько времени Марк принял иноческий чин и многие, желавшие себе спасения, стали прибывать на остров, строить себе келлии и трудами рук своих приобретать пищу. Преподобный Зосима создал небольшую церковь Преображения Господня на месте видения, а также и трапезу, положив начало общежития на острове. Он послал одного из братий в Новгород к владыке Евфимию просить благословения на освящение храма и избрание игумена для их пустынной обители. Архиепископ с любопытством расспрашивал посланного о новой обители на море-океане и сначала колебался: как могут жить люди в таком суровом месте; но потом, усмотрев волю Божию на это, он с любовью благословил новую обитель и послал туда игумена Павла. Святой Зосима и братия были в великой радости. Церковь и монастырь были освящены во славу Божию. Так основалась преславная Соловецкая обитель.

Для пропитания своего братия рубили дрова, копали под огороды землю, доставали из озер соль, которую и продавали побережным жителям, а взамен того покупали у них хлеб. Но зависть людская не оставила их в покое и при такой скудости. Боярская челядь, являясь на остров, отнимала у иноков рыбные ловли. «Это отчина бояр наших», – говорили пришельцы. Лопари также обижали пустынников. Эти нападки тревожили Зосиму. Старец Герман успокаивал его. «Надо терпеть и молиться, – говорил он, – это не люди нам делают зло, а бесы, которым ненавистно наше здесь пребывание, они вооружают против нас людей». Между тем игумен Павел, не вынеся пустынных трудов, возвратился в Новгород, и другие после него, игумены Феодосий и Иона, последовали за ним. Тогда вся братия совещались с преподобными Зосимой и Германом не брать себе игумена из других монастырей, но избрать из среды своей. Зосима указал на благоговейного инока Игнатия, имевшего уже сан иеродиакона, но вся братия пришла к старцу Герману и заявила ему: «Мы собрались сюда ради Зосимы; кроме Зосимы никто не может быть и нашим игуменом». Раб Божий Зосима не соглашался на это избрание, но братия тайно послала в Новгород к архиепископу просьбу посвятить им Зосиму. И архиепископ убедил его принять священство и игуменство. Зосима был посвящен. Новгородцы, много слышавшие о святой жизни подвижника, принимали его в свои дома и подарили обители много сосудов, одежд, серебра и хлеба. Преподобный просил знатных людей Новгорода защищать обитель от своеволия людей боярских. Он возвратился на Соловецкий остров, сияя славой священства, и был торжественно встречен братией. Когда он совершал первую обедню, то все видели, что лицо его просветилось благодатью Святого Духа и церковь наполнилась благоуханием. Бывшим при этом служении купцам Зосима дал в благословение просфору; по неосторожности они потеряли ее на дороге. Инок Макарий (бывший Марк) увидел пса, стоявшего над чем-то и напрасно покушавшегося схватить то, что лежало пред ним. Оказалось, что это была просфора, потерянная купцами. Можно представить себе, с каким благоговением купцы приняли опять эту святыню!»

Видя, что с каждым днем умножается братия, преподобный постарался построить большую церковь и трапезу, прибавить келлий и распространить монастырь; но всего более заботился он о сохранении общежительных порядков в обители. Он сам написал устав, в котором говорил: «Игумен, священники и старцы, вся братия едят и пьют в трапезе; кушанье для всех одинаковое; по келлиям, за исключением больных, нет стола; из трапезы не выносить кушанья и питья. Одежда и обувь выдаются из казны. Если кто может, покупает себе келлию; иначе живут в келлиях обители. Дохода нет никакого ни священникам, ни братии, ни служащим в монастыре и за монастырем: все нужное для каждого выдается из казны».

Бог благословлял обитель за молитвы преподобных. В обитель, к святому старцу, стремились отовсюду ревнители духовной жизни. Даже лопари и чудь, даже норвежцы приходили к нему за духовными советами. Мало знакомые с русским языком, они хорошо понимали язык сердечной любви, с какой принимал их угодник Божий.

Прошло уже тридцать лет после блаженной кончины преподобного Савватия. Игумен Зосима, почитая его первым подвижником Соловецкого острова, скорбел душой, что мощи старца Божия покоятся на пустынном берегу Выги. В то же время игумен и братия Кирилловой обители писали Соловецким подвижникам: «Вы лишены великого дара: не с вами преподобный Савватий, который прежде вас потрудился для Бога на вашем месте, провел жизнь в посте и трудах, подвизался во всех добродетелях, как древние отцы; возлюбив Христа всей душой, удалился от мира и умер блаженной кончиной. Некоторые из братий наших, бывшие в великом Новгороде, слышали о старце Савватии повествование боголюбивого Иоанна, что он, путешествуя по торговым делам, сподобился видеть преподобного Савватия живым, слышал духовное поучение его и вместе с игуменом Нафанаилом погребал его почившего. Тот же Иоанн сказывал братиям нашим, что по молитвам преподобного Савватия Господь сохранил от потопления на море брата его Феодора. Мы слышали, что при гробе его совершаются знамения и чудеса. Он угодил Господу. И мы сами – свидетели добродетельного жития его: блаженный отец довольно лет прожил с нами в дому Пресвятой Богородицы, в Кирилловом монастыре. Потому пишем к вашей святости и советуем: не лишайтесь такого дара, перенесите к себе преподобного и блаженного Савватия; пусть положены будут мощи его там, где много лет трудился он. Здравствуйте о Господе в вечную жизнь и о нас помолитесь, боголюбивые, да избавимся от всех зол молитвами преподобного Савватия».

Возвеселился духом игумен Зосима, прочитав послание. «Это не от людей, а от Бога!» – решили все его сподвижники. Немедленно отправились иноки к часовне на берегу Выги. Когда раскопали уединенную могилу, то воздух наполнился благовонием, а когда открыли гроб, увидели нетленное тело, нимало не повредившееся, и все одеяние целое. Перенесенные мощи положены были за алтарем Преображенского храма обители. Это было в 1465 г. С того времени больные стали получать исцеление при гробнице Савватия. Преподобный Зосима каждую ночь приходил к гробнице святого Савватия, молился и клал поклоны до утреннего пения.

Купец Иоанн, имея любовь и усердие к святому Савватию, вместе с братом своим Феодором, спасенным во время бури, написали образ Савватия, привезли его в Соловецкий монастырь и вручили вместе с другими дарами обители святому Зосиме, который поставил образ над гробом преподобного и, как к живому, обратился к угоднику Божию: «Раб Божий! Если ты и окончил временную жизнь свою телом, но духом не отступай от нас, руководи нас ко Христу Богу, научай нас идти по заповедям Господним и носить крест свой. Ты, преподобный, имея дерзновение ко Христу и к Пречистой Его Матери, будь молитвенником и ходатаем за нас, недостойных, живущих в этой святой обители, которой ты начальник».

Между тем боярские слуги и помещики Карельской земли не переставали приплывать к острову и ловить в озерах рыбу; этого мало: они не стали допускать ловить рыбы для обители и называли себя наследниками и владетелями острова, оскорбляли и поносили иноков, обещались разорить монастырь и изгнать с острова иноков. Преподобный Зосима с некоторыми учениками своими вынужден был отправиться в Новгород просить защиты. Прибыв в Новгород, он просил помощи у владыки и просил бояр не допускать разорения обители. Обходя дома бояр, святой Зосима пришел и к одной знаменитой вдове, боярыне Марфе, просить о своей обители, так как рабы ее часто приходили на Соловецкий остров и обижали монастырь. Услышав о приходе преподобного, боярыня велела прогнать его. Святой Зосима терпеливо перенес это и сказал ученикам своим: «Наступают дни, когда затворятся двери этого дома и уже не откроются и будет двор этот пуст». Архиепископ, призвав бояр, просил их помочь Соловецкой обители, все бояре обещались помочь преподобному и подарили весь остров его обители.

Услышав это, боярыня Марфа раскаялась и, узнав о святой жизни Зосимы, послала просить его к себе на обед. Незлобивый преподобный пошел на приглашение с учениками. Боярыня посадила праведного старца посреди пира. Но преподобный мало вкушал пищи и молчал. Взглянув на сидевших за пиршеством, он вдруг чему-то удивился и опустил голову... До трех раз он поднимал взор на бояр и видел одно и то же: он видел шесть главных бояр, сидевших за столом, без голов... Слезы жалости показались на глазах старца Божия. Его просили кушать, но он уже ничего не вкусил за обедом. После обеда боярыня Марфа просила у преподобного прощения, подарила обители деревню при реке Суме и отпустила с миром. Выходя из дома ее, ученик Даниил спросил преподобного: «Почему ты во время обеда, три раза взглянув на сидевших, так вздыхал и плакал?» Преподобный открыл ученику свое видение и не велел никому говорить этой тайны до времени.