-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

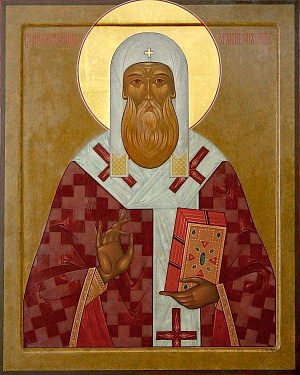

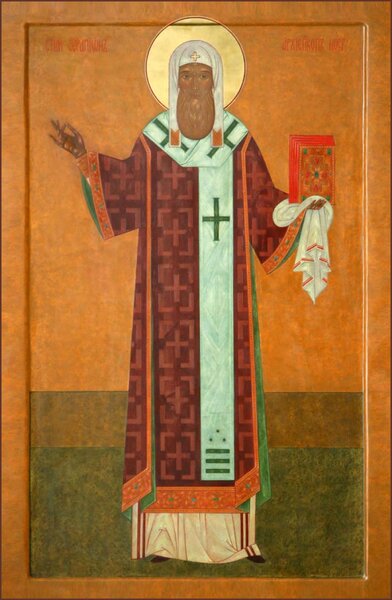

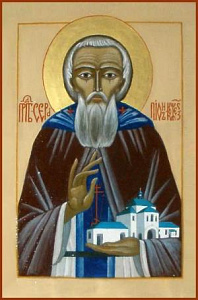

Святитель Серапион, архиепископ Новгородский

Краткое житие святителя Серапиона, архиепископа Новгородского

Родился в подмосковном селе Пехорке и с юных лет стремился к иночеству. По воле родителей вступил в брак, принял сан священства, но через год овдовел и принял пострижение в Дубенском Успенском монастыре. За добродетельную жизнь был избран игуменом обители и так много потрудился для нее, что впоследствии она стала называться его именем – Серапионовой пустынью.

Желая предаться более строгим подвигам, святой слагает с себя настоятельство и переходит в Троице-Сергиеву Лавру, в которой в 1495 г. становится игуменом. Святой пользовался большим уважением великого князя Иоанна Васильевича, и известно, что по его ходатайству он помиловал троих осужденных на смертную казнь боярынь.

Присутствуя на Соборе (1504 г.), святитель горячо отстаивал церковные и монастырские имения как средство благотворительности.

В 1506 г. хиротонисан в архиепископа Новгородского. Во время большого пожара в Новгороде, в 1508 г., святитель своими слезными молитвами умолил Господа о его прекращении.

Много бед перенес святитель Серапион: в 1509 г. он был лишен кафедры и сослан в московский Андроников монастырь. В 1511 г. св. Серапион переселяется в Троице-Сергиеву Лавру, где в непрестанном подвиге богомыслия и молитвы проводит последние годы жизни, сподобившись от Господа дара прозорливости и чудотворения.

Приняв схиму, святитель мирно скончался 16 марта 1516 г. Нетленные мощи его были обретены 7 апреля 1517 г. и доныне почивают под спудом в Серапионовой палате у Троицкого собора в Троице-Сергиевой Лавре.

Господь прославил Своего угодника даром чудотворения как при жизни, так и по смерти: однажды в праздник Успения святитель исцелил хромого, который много лет ползал на ногах и руках, опираясь на деревяшки.

В 1608 г., во время осады Лавры поляками, многие иноки и миряне видели его в святительском облачении, пришедшего в храм помолиться о своей обители.

Полное житие святителя Серапиона, архиепископа Новгородского

Родиной святителя Серапиона было село Пехорка в 20-ти поприщах от Москвы; о родителях же его известно только, что они были поселяне, люди верующие и благочестивые. На седьмом году от рождения Серапион начал обучаться грамоте, а затем в раннем сравнительно возрасте хотел удалиться от мира, но родители не позволили сделать этого. Уступая их желанию, он вступает в брак и принимает сан священства; через год умерла его жена, Серапион постригается в монашество, но для покоя родителей и после пострижения остается для служения при той же Покровской церкви. Когда же скончались его родители, Серапион отпустил на волю рабов отца своего, имущество раздал бедным и поступил в Дубенский Успенский монастырь, что на острове; вскоре он сделан был строителем этой обители, много потрудился для монастыря и так прославился своими иноческими подвигами, что самая обитель стала называться пустынью Серапиона. Желая предаться богомыслию и строгим подвигам, Серапион сложил с себя обязанности строителя обители и перешел в Троице-Сергиеву Лавру при игумене Симоне. Этот Симон был поставлен митрополитом Московским в 1495 году, а святой Серапион волею митрополита и великого князя тогда же сделан был игуменом Лавры. Святой Серапион пользовался большим уважением великого князя Иоанна Васильевича, и был случай, когда по ходатайству святого Серапиона он помиловал осужденных на казнь.

Недобрые люди оклеветали перед великим князем трех боярынь, обвинив их в волшебстве. Иоанн Васильевич страшно опалился на них и присудил к смерти через сожжение. За невинно осужденных печалуется митрополит Симон соборно с духовенством своим, просят бояре, но без всякого успеха. Тогда святой Серапион, помолясь Живоначальной Троице, Пречистой Богородице и преподобному Сергию, отправился к великому князю и наедине со слезами начал печаловаться за несчастных боярынь, прося освободить их от смертной казни. Великий князь умилился просьбой Троицкого игумена, перестал гневаться, умилостивился до того, что без всякого наказания освободил боярынь. Этот подвиг печалования прославил святого Серапиона – народ припоминал святителя Николая, освобождавшего от смертной казни неповинных. Сам великий князь возлюбил за это подвижника.

Выделился своим благоразумием святой Серапион и на Соборе 1504 года, когда горячо отстаивал церковные и монастырские имения как средство благотворительности.

Святой Серапион очень заботился о вверенной ему обители преподобного Сергия, был рачительным хозяином, берег ее вотчины и монастырские запасы, собранные в многочисленных селах и деревнях.

Великий князь Иоанн Васильевич при передаче царства своему сыну Василию указал на святого Серапиона как на одного из достойнейших к занятию архиерейской кафедры. Великий Новгород в то время более двух лет не имел своего святителя. Избрание пало на святого Серапиона, и 15 января 1506 года сбором архипастырей он был хиротонисан в архиепископа Новгородского. Попущением Божиим наступили тогда для Новгорода тяжелые времена. Третий уже год Новгород страдал от смертоносной язвы; в 1508 году мор был особенно силен: в одну осень умерло 15396 человек. В том же году страшный пожар опустошил торговую сторону Новгорода: при страшной буре огонь действовал с такою силою, что люди не успевали спасаться; «всех душ сгорело 3315, а утопших в реке Волхове Бог един весть», говорит летописец. Немалые скорби пришлось понести святителю Серапиону среди этих бедствий. Непрестанно молясь о прекращении страшной болезни, святитель Серапион с иконами и крестами ходил около города, велел в один день срубить и поставить церковь во имя Похвалы Богородицы на Детинце и в тот же день (15 октября) освятил ее. В то время молитвами святого архиепископа Серапиона исцелил Господь Бог трех человек: слепого, расслабленного и бесноватого. После этого чуда смертоносная язва немедленно прекратилась. Во время пожара архиепископ с иконами и крестами вышел на Волховский мост к Чудному кресту, но не мог выговорить слова на молебне, сильно рыдал, источая слезы из очей своих, как струи, непрестанно, и молился в тайне сердца своего, пока прекратился гнев Божий. С прекращением пожара святой Серапион велел собрать тела погибших и зарыть в землю, отслужил по ним панихиду и, собравши многих граждан, проклял немилостивых грабителей, похищавших все ценное у обгоревших тел и из домов.

В то же время случилась великая распря святителя Серапиона с игуменом Волоколамского монастыря преподобным Иосифом . Волоколамская обитель находилась тогда в ведении Новгородского владыки. Когда князь Феодор Борисович стал теснить иноков и игумена Иосифа – отнимать монастырские деньги и имущество, приказав ему удалиться, куда угодно, если не желает исполнять княжеские распоряжения, – то святой Иосиф сначала хотел удалиться, а потом по просьбе братии остался и решил просить защиты обители у великого Московского князя Василия Иоанновича и у митрополита Симона. Послал он и к владыке Серапиону некоего старца Игнатия за благословением на это дело, но в Новгород по случаю моровой язвы проникнуть было нельзя, и старец воротился назад. Великий князь тоже не сразу принял под свое покровительство Волоколамскую обитель, но сначала пытался уговорить князя Феодора Борисовича, затем в 1507 году собрал собор и по решению соборному принял обитель под свое покровительство, сказавши в успокоение игумену Иосифу: «Ты из предела Новгородской архиепископии не отошел; я взял монастырь твой только от насилия удельного князя, а к архиепископу сам пошлю, как минет земская невзгода».

Когда узнал владыка Серапион о переходе Волоколамской обители к великому князю, то очень огорчился, не принял посланного преподобным Иосифом старца с объяснениями дела и без сношения с великим князем и митрополитом запретил игумена Иосифа в священнослужении и отлучил от Церкви за то, говорилось в грамоте, что «он отступил от небесного, а пришел к земному». Преподобный Иосиф с покорностью принял гнев святителя, но последние слова неблагословенной грамоты огорчили великого князя и митрополита. Великий князь тогда же лишил архиепископа престола, вытребовал в Москву и заточил в Андрониевском монастыре. В 1509 году на соборе архипастырей разбиралась между прочим жалоба игумена Иосифа на владыку Серапиона за отлучение от Церкви. Три раза отцы собора спрашивали архиепископа Серапиона: за что он отлучил игумена Иосифа и по каким церковным правилам.

Владыка Серапион ничего не отвечал, говорил летописец. По словам же преподобного Иосифа, архиепископ вместо ответа начал только свариться со всеми, говоря: «Про то я ведаю, почему не благословил Иосифа, а вам какое до того дело. Волен я в своем чернеце, как и князь Феодор в своем монастыре». На вопрос великого князя, за что он назвал князя Феодора небесным, а его земным, Серапион не нашелся ничего сказать. Собор простил и благословил игумена Иосифа, владыке же Серапиону определил пребывать в монастыре.

Долгое время новгородцы не могли утешиться о лишении своего доброго пастыря и учителя. Недолго был он у них, но успел и в короткое время показать себя питателем нищих, наказателем вельмож, утехою скорбящим, прохладою обуреваемым и общим всем помощником. 17 лет у новгородцев не было архиепископа после владыки Серапиона.

Много претерпел святой Серапион в заточении в Андрониевом монастыре. Митрополит перед своею смертью примирился с святым Серапионом в 1511 году, пригласил его в Москву к себе, благословил и сам принял от него прощение. Тогда же последовало примирение с владыкою Серапионом и преподобного Иосифа. Сам великий князь Василий Иоаннович, вспомнив завет своего родителя, смиловался и позволил владыке Серапиону переселиться в Троице-Сергиев монастырь, где он много подвизался в посте, молитве, глубоком смирении и терпении. Перед кончиною своею святой Серапион принял схиму; простившись с братией обители Преподобного Сергия и причастившись Святых Тайн, он скончался 16 марта 1516 года со словами на устах: «Господи, в руце Твои предаю дух мой».

Необыкновенною радостью осветилось лицо почившего святителя; со слезами и скорбью погребли иноки владыку Серапиона близ церкви Живоначальной Троицы; святые мощи его обретены нетленными в следующем 1517 году, 7 апреля, и почивают под спудом в Троице-Сергиевой Лавре, на южной стороне Троицкого собора, где прежде была келлия преподобного Сергия.

Бог прославил Своего угодника особым даром чудотворений и прозорливости как при жизни, так и после блаженной его кончины.

Однажды святитель Серапион в праздник Успения Пресвятой Богородицы пригласил к себе на пир старейшин града и множество народа; среди пришедших был один хромой, который ползал много лет на ногах и руках, опираясь на деревяшки. Милостивая душа архиепископа захотела напитать хромого сначала духовною пищею. Святой Серапион со слезами помолился Господу об исцелении больного и сказал хромому: «Во имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа востани на ноги твои». Хромой поднялся на ноги, подошел к архиепископу и принял от него благословение. Бывшие при этом чуде прославили Бога и его угодника.

Провидел святитель Серапион будущую судьбу своего любимого ученика архидиакона Иакова и еще в юношеском возрасте его поклонился ему как будущему игумену Троице-Сергиева монастыря, что и исполнилось: Иаков игуменствовал в Троицкой Лавре с 1515 по 1520 гг.

Святой Серапион видел дальнее, как бы находящееся близ него. Когда скончался преподобный Иосиф Волоколамский (9 сентября 1515 года), святой Серапион, пребывая в Троице-Сергиевом монастыре, в тот самый час сказал бывшим с ним: «Брат наш Иосиф преставился. Бог да простит его». И, молясь перед иконой Спасителя, прибавил: «Не постави ему, Господи, греха, ибо бывает подобное и с праведными».

В 1608 году, в тяжелую годину Троице-Сергиевой Лавры, на призыв святого Сергия вошел в храм святой Серапион в святительском облачении и с поднятыми к небу руками молился в алтаре перед иконою Пресвятой Богородицы: «О, Всепетая Мати! От всякия избави напасти всех».

Имя святителя Серапиона вместе с другими призывается на помощь в церковных грамотах и в чине поставления епископа.

Местное празднование святого Серапиона в Троицкой Лавре началось после 1559 года, когда его мощи были открыты, переложены в новый гроб и снова погребены, причем произошли два чуда. В XVII веке Серапиона почитают святым на месте его святительства в Новгороде. В настоящее время празднование угоднику Божию общецерковное. Святые мощи его под спудом.

Вернуться к списку