-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

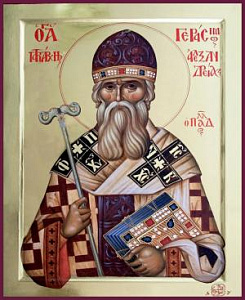

Святитель Герасим, епископ Великопермский, Устьвымский

Краткое житие святителя Герасима, епископа Великопермского

Третий епископ новопросвещенного зырянского народа. Был возведен на Пермскую кафедру после 1416 г. Неусыпно заботился об укреплении веры Христовой среди новообращенных зырян. Во время одной из поездок по своей епархии святитель Герасим был задушен язычником из племени вогуличей. Мученическая кончина его последовала около 1441 г. Святой епископ Герасим был погребен в Благовещенском соборе г. Усть-Выми. У мощей его происходили многие чудесные исцеления.

Полное житие святителя Герасима, епископа Великопермского

Святитель Герасим, епископ Великопермский (Устьвымский), явился достойным преемником основателя Устьвымской епархии, просветителя Пермского края святого Стефана († 1396; память 26 апреля/9 мая). Непосредственным предшественником святителя Герасима был епископ Великопермский Исаакий (1397–1416), который большую часть времени проводил в Москве, а в 1416 году удалился на покой. Святитель Герасим был возведен на Пермскую кафедру после 1416 года, в трудное время, когда положение дел в епархии было весьма неблагополучным. Паства, состоявшая из принявших христианство зырян, страдала от нападения диких языческих племен вогулов, а также от притеснения корыстолюбивой новгородской и вятской вольницы, пользовавшейся тем, что северо-восточная окраина России была слабо защищена отдаленным московским правительством.

Святитель Герасим неусыпно заботился об устроении своей паствы и распространении веры Христовой. Он не жалел ни трудов своих, ни сил в постоянных разъездах по Пермской земле, проникая в самые глухие места и оказывая помощь в самых безысходных обстоятельствах. Господь благословил деятельность ревностного пастыря. В 1429 году святитель Фотий, митрополит Киевский (Московский) и всея Руси (1408–1431), писал: «Отринув заблуждение и мрак, ныне страна Пермская чисто и православно совершает службу Божию по закону христианскому».

Несмотря на удаленность от стольного града, святитель Герасим был участником Московских Соборов: 1438 года, осудившего Флорентийскую унию и ее сторонника – митрополита Киевского Исидора (1437–1441), и 1441 года, определившего поставлять митрополитов всея Руси собором русских епископов. Это свидетельствует о том, что современники дорожили мнением святителя Герасима и он пользовался большим авторитетом. Без сомнения, на этих Соборах святитель ходатайствовал за свою паству перед великим князем Василием II (1425–1462), прося ей помощи и льгот.

В последние годы святительства епископа Герасима увеличились непрекращающиеся и раньше набеги вогулов на христиан-зырян. Не щадя здоровья, с опасностью для жизни святитель сам ездил в стан вогулов. Просьбы и убеждения его подействовали на дикарей, и они на время оставили в покое зырян, удалились в места своей оседлой жизни.

Имя святого Герасима повсюду стало произноситься с благоговением, но силы его уже были подорваны. Душевные огорчения и недуги старости окончательно расстроили его здоровье. Однажды больной святитель возвращался к себе после посещения близлежащих к Усть-Выми приходов, где, по-видимому, совершал богослужения, так как с ним было архиерейское облачение. На устьвымском лугу, близ городка и соборной церкви, святителя настигла мученическая кончина: он был удушен омофором рукой вогулича, которого взял на воспитание; вероятно, дикарь действовал по наущению своих шаманов, которым было дорого уничтожаемое язычество. Святитель Герасим принял мученическую кончину 24 января. Год его смерти точно неизвестен, по всей вероятности, около 1441 года.

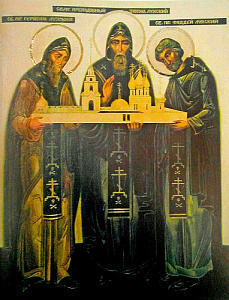

Святой мученик Герасим был погребен в кафедральном Благовещенском соборе в селении Усть-Выми, расположенном к северо-востоку от города Яренска, на реке Вычегде. У мощей святителя Герасима происходили многие чудесные исцеления. Празднование памяти его 24 января/6 февраля установлено в 1607 г. 29 января/11 февраля совершается общая память трем святителям Пермским – Герасиму, Питириму († 19 августа 1455 г.) и Ионе († 6 июня 1470 г.).

В 1607 году по благословению святителя Ермогена , патриарха Московского и всея Руси, был написан образ трех Пермских святителей. В 1649 году в Вологде в их честь был воздвигнут храм.

Святители Герасим, Питирим и Иона, Великопермские и Устьвымские

Святители Герасим, Питирим и Иона были епископами Великопермскими и Устьвымскими. Святой Герасим – третий епископ зырянского народа, достойный последователь святителя Стефана, просветителя Пермского. На Пермскую кафедру возведен после 1416 года, когда только часть зырян была обращена в христианство. С великой ревностью он заботился о своей пастве, страдавшей от непрестанных набегов новгородцев и язычников-вогулов. Он безбоязненно входил в станы вогулов, убеждая их прекратить грабить беззащитных пермяков-христиан. Во время одной из таких поездок скончался мученической смертью – был убит (по преданию – задушен омофором) своим слугой-вогулом в 1441 году. Погребен был в Благовещенской церкви села Усть-Вымь, недалеко от города Яренска, на реке Вычегде (память 24 января). Преемником святителя Герасима был ученый архимандрит Питирим. И в его время вогулы не переставали нападать на мирных зырян, населявших Пермскую страну. Епископ Питирим, так же как и его предшественники, стал заступником своих пасомых. В 1447 году он в Москве лично просил великого князя об оказании помощи зырянам. Святитель часто посещал свою паству, рассеянную на огромной территории, наставляя ее Словом Божиим и приходя на помощь в ее бедствиях. Для просвещения язычников-вогулов он предпринимал далекие путешествия, во время которых жизнь его нередко подвергалась опасностям, так как ему приходилось терпеть всевозможные лишения. Но святитель не жалел своих сил, просвещая людей и поучая в домах, храмах, на открытых местах.

Своей проповедью он обратил в христианство многих вогулов, живших по притокам реки Печоры. Этим он возбудил страшный гнев предводителя вогулов – Асыки, который убил святителя на поле во время совершения им молебствия. Произошло это недалеко от Усть-Выми 19 августа 1455 года. Святитель Питирим составил житие святителя Алексия и канон на обретение мощей его.

После святителя Питирима на Пермскую кафедру вступил епископ Иона. Он обратил в христианство остальную часть Великой Перми, то есть языческие племена, жившие по рекам Вишере, Каме, Чусовой и другим. Его стараниями были истреблены идолы и на их местах сооружены храмы, при которых святитель открывал училища. К новообращенным из Усть-Выми были переведены опытные пастыри, которые проповедовали и преподавали в этих училищах. Преставился святитель Иона 6 июня 1470 года.

Мощи трех пермских святителей несколько веков покоились под спудом в Благовещенской церкви (в Вологодской области), которая была главным кафедральным собором епископов пермских до 1564 года. Над гробницей была помещена икона в серебряном басманном окладе, изображающая святителей во весь рост. Подпись на ней гласила, что память святителей Герасима, Питирима и Ионы совершается ежегодно 29 января (ст. ст.) «по соборному определению патриарха Гермогена и по повелению царя Василия Ивановича Шуйского». Общецерковное прославление Герасима, Питирима и Ионы было в 1607 году, однако местное почитание их началось гораздо ранее. Прежде был и особенный храм во имя трех Пермских святителей, но в 1749 году вместо него, по грамоте устюжского епископа Варлаама, к Благовещенской церкви с северной стороны был пристроен придел, освященный 29 января 1764 года во имя Всех святых, – в нем напротив царских врат несколько направо и оказалась общая гробница святителей.

Летом 1936 года Благовещенский храм вместе с приделом Всех святых был взорван, и с тех пор полвека святое место пребывало в запустении. Летом 1995 года - года подготовки к празднованию 600-летия преставления святителя Стефана Пермского - в Усть-Выми, на месте где стоял Благовещенский собор, были проведены археологические раскопки. Вот как описывается это в журнале «Арт» (№ 1, 1999 г.):

«Стефановский фонд взялся за восстановление часовни на этом месте, на старом фундаменте, и тогда же встал вопрос: как удостовериться в том, что мощи святителей Герасима, Питирима и Ионы, всегда - с XV века - находившиеся под спудом, уцелели при взрыве и не были осквернены? Отец Владимир Дунайчик, настоятель Усть-Вымской Стефановской церкви, благословил сделать пробный раскоп, и вот в погожий октябрьский день (5 октября) мы приступили к делу... Вокруг нас возведением стен занимались строители, местная администрация зачем-то «послала на подмогу» еще целый грузовик солдат - словом, несколько десятков человек находились на холме, по преданию, насыпанном ослепленными язычниками по повелению святителя Стефана. Раскоп углублялся, прошли «черную полосу» - видимо, след сгоревшего деревянного храма – под непрестанное чтение Акафиста пермским святителям перед импровизированной иконой-фотографией...

Стали приближаться ранние осенние сумерки, заметно все стали нервничать, и тут обвалился тот участок стены, которым хотели оградить внутри фундамента предполагаемое место захоронения, чтобы засыпать внутри песочком, - и тогда решено было остановиться. А на другой день продолжать уже не пришлось, в сущности и так было ясно, что под фундаментом никто не рылся, последовательность слоев не нарушена, то есть лежат где-то мощи глубоко в земле, а насколько глубоко - одному Богу ведомо. Строители торопились до зимы возвести стены, восстановили рухнувшую накануне кладку и принялись засыпать раскоп песочком, а к 9 мая юбилейного Стефановского года часовня была готова к освящению Святейшим Патриархом Алексием...»

Часовня была достроена и освящена Первосвятителем в день памяти святителя Стефана. Теперь она относится к недавно образованному в Усть-Выми Михайло-Архангельскому монастырю. Ныне в часовне над мощами установлена рака, куда может прийти и помолиться любой паломник.

Акафист святителям Герасиму, Питириму и Ионе, епископам Великопермским

Кондак 1

Избраннии от Господа во преемники равноапостольному Стефану, первосвятителю и ангелу Церкве Великопермския, поборницы нашего спасения и теплии о нас к Богу молитвенницы, Герасиме, Питириме и Ионо, песньми духовными восхваляем вас с любовию, просветителей нашых. Вы же, яко имущии дерзновение ко Господу, со равноапостольным Стефаном предстательствуйте о спасении нашем, да зовем вам:

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Икос 1

Ангели Церкве Великопермския, Герасиме, Питириме и Ионо, равноангельно на земли пожившии, со всеми святыми предстоите ныне Престолу Царя Славы, предстательствующе о пастве своей ко Господу. Сего ради ублажаем вас сице:

Радуйтеся, Престолу Живоначальныя Троицы предстоящии.

Радуйтеся, ангельскому житию на земли поревновавшии.

Радуйтеся, дивнии ныне собеседницы святым.

Радуйтеся, трисветлыя свещы, невечерним Троическим светом сияющыя.

Радуйтеся, Духа Пресвятаго сосуди избраннии.

Радуйтеся, велие дерзновение ко Христу Богу имущии.

Радуйтеся, со равноапостольным Стефаном просветителие Пермстии.

Радуйтеся, паству Пермскую, яко овча заблуждшее, ко Христу приведшии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 2

Видев сердцеведец Господь ваше твердое изволение душу свою положити за други своя, поставляет вас во преемники равноапостольному Стефану на свешнице Церкве Великопермския, да свет святаго Евангелиа вами возсияет во тме и сени смертней седящым, и просвещеннии вами людие воспоют Богу хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом светлым и сердцем чистым изволению Божию повинувшиеся, иго Христово благое вземшии, по стопам равноапостольнаго Стефана усердно последовали есте на нивы духовныя, отцы наши Герасиме, Питириме и Ионо, новыя бразды проводяще и обильно сеюще в них семена Слова Божия. О сем благодаряще Господа, славим вы, глаголюще:

Радуйтеся, богопросвещеннии проповедницы веры Христовы.

Радуйтеся, светила, во тме идолослужения сущих озарившая.

Радуйтеся, семенем Слова Божия окаменевшая сердца людей духовне породившии.

Радуйтеся, яко во всю страну Пермскую изыде вещание учения вашего.

Радуйтеся, ловцы заблуждших, мрежею словес ваших Господеви сих уловившии.

Радуйтеся, богатство духовное от сокровищ неистощимых изнесшии.

Радуйтеся, глубиною безбожия погружаемых ко пристанищу спасения приведшии.

Радуйтеся, апостолов преемницы, исполненнии дарований духовных.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 3

Силою Божиею укрепляеми, оружием Креста Христова вооружившеся, добропобеднии воини Царя Небеснаго, мужески противостали есте врагу спасения диаволу, изъемлюще из челюстей его душы спасенных вами и с ними взывающе Господу победную песнь: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще в сердце своем твердое упование на всесильную помощь Божию, не устрашистеся, преподобнии, ярости духа злобы, искавшаго погубити вас; постом же и молитвою победивше сего, достойно ублажаетеся звании сими:

Радуйтеся, благодать неоскудную от Бога приимшии.

Радуйтеся, силою Божиею и благодатию укрепленнии.

Радуйтеся, молитвою и пощением диавола победившии.

Радуйтеся, божественных словес блистании тьму идолослужения разгнавшии.

Радуйтеся, тяжкий лед неверия теплотою Божественнаго Духа растопившии.

Радуйтеся, Христа Единаго возлюбившии и Того Крест на рамена вземшии.

Радуйтеся, мысленых врагов ополчения всеоружием креста погубившии.

Радуйтеся, силою Божиею немощь многобожия разорившии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 4

Бурю злобы и ненависти воздвиже на вы диавол, ищя конечныя погибели вашея, да не разорится царство его. Вы же, смирением и кротостию побеждающе козни его, волков злобных во агнцев кротких силою Божиею претворяли есте, богомудрии, вопиюще с ними всемогущему Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше Великопермстии людие евангельское благовестие ваше, отцы преблаженнии, и любовию Божиею побеждаеми, ко истинней вере обращахуся, крещения просяще. Вы же, яко истиннии пастыре, с любовию приемлюще всех, спасения ищущих, купелию крещения возраждали ести сих, росою Духа Божия напаяюще и хлебом небесным питающе душы их. О сем веселящеся, воспеваем вам сице:

Радуйтеся, неведущым Бога Христово Евангелие благовестившии.

Радуйтеся, ученицы Христовы, банею крещения приведшии к нему люди многи.

Радуйтеся, Божественным семенем житницу Христову умножившии.

Радуйтеся, злобою змия обнаженных ризою благодати одеявшии.

Радуйтеся, светила благосветлая, душы омраченных просветившая.

Радуйтеся, якоже соль Божественная, гнилость прелести исцелившии.

Радуйтеся, реки духовныя Божественныя благодати исполненныя.

Радуйтеся, лучи Солнца правды Христа, страну нашу просветившыя.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 5

Яко боготечныя звезды на тверди церковней просиявше, святителие Христовы, просвещаемии от Солнца славы Христа Бога, тихим, немерцающим светом озарили есте страну идольскую, и якоже звезда Вифлеемская, путь ко Христу указали есте, да просвещеннии вами людие вопиют Ему боголепную песнь: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще окрест себе духовная чада своя, и велиею радостию о спасении их исполненнии, отцы наши всеблаженнии, Господа всем сердцем прославили есте, и соузом любве с новопросвещенною паствою связуеми, слышите от всех похвалы сия:

Радуйтеся, наставницы заблуждшым и пристанища спасаемым.

Радуйтеся, столпи и утверждение Церкве Православныя.

Радуйтеся, нищих питателие и убогим утешение.

Радуйтеся, сирых и вдовиц заступницы и в бедах скорое вспоможение.

Радуйтеся, милостиви всем, требующым милости, бывшии.

Радуйтеся, в напастех сущым пристанище и от скорбей избавление.

Радуйтеся, ниву неплодную паствы вашея плодоносну соделавшии.

Радуйтеся, паству, от Бога врученную вам, изрядно упасшии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 6

Проповедницы евангельскаго учения бывше, не словом точию, но и самым делом являли есте пастве своей образ добродетелей божественных, наставницы богомудрии, да вси, видяще добрая дела ваша, прославят Отца Небеснаго, вопиюще Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия свет истинныя веры Христовы во стране полунощней благовестием вашым, равноапостольнии просветителие, прогоняя лесть бесовскую — идоли падоша, и храмы Истинному Богу возвигошася. Мы же, спасение получивше, взываем вам сице:

Радуйтеся, Троицы таинницы, мглу многобожия разгнавшии.

Радуйтеся, светолучныя зари Святаго Духа сущии.

Радуйтеся, православия наставницы и благочестия учителие и чистоты.

Радуйтеся, научением книжным семена веры в сердца детей сеявшии.

Радуйтеся, храмы идольския силою Божиею разрушившии.

Радуйтеся, чрез храмы рукотворенныя храмы одушевленныя Пресвятей Троице создавшии.

Радуйтеся, пастырие добрии, стадо свое на пажити духовныя приведшии.

Радуйтеся, светильницы, на свещнице Церкве Пермския поставленнии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 7

Хотяще укрепити паству свою во истинней вере Христове, пастыреначальницы воистину явистеся, святителие Божии, поставляюще всюду пресвитеры и отроки просвещающе научением книжным, да разумно вси людие поют Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго винограда Христова, труды вашими насажденнаго во стране Великопермстей, истиннии делателие и хранителие явльшеся, плоды обильны Господу принесли есте, яко вернии раби Христовы, в радость Господа своего вшедше, на небесех вечно ликовствуете, от земных ублажаеми сице:

Радуйтеся, яко плодовитыя маслины в дому Божии процветшии.

Радуйтеся, ниву Христову серпом духовным от плевел очистившии.

Радуйтеся, чистую пшеницу верующыя в житницу Христову собравшии.

Радуйтеся, яко лозы винограда Христова мног плод возрастившии.

Радуйтеся, вино божественнаго веселия всем верным источившии.

Радуйтеся, цвети неувядаемии, душы верующих облагоухавшии.

Радуйтеся, реки разума божественнаго, Церковь Божию напаяющыя.

Радуйтеся, раби блазии, в радость Господа своего вшедшии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 8

Странницы и пришельцы в земней жизни своей бывше, Пастыреначальнику Христу последующе, не имели есте где главы подклонити, ради неусыпных трудов ваших о пастве своей; покоя не имуще, назирали есте ю, взывающе к Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всем сердцем возлюбивше Господа и мирская вся яко уметы вменивше, жизни своея за паству свою не пощадели есте, Герасиме и Питириме, священномученицы Христовы, мученическою кончиною прославивше Господа. Дивящеся таковей ревности вашей о спасении людей, взываем к вам сице:

Радуйтеся, всем умомом Господеви прилепившиися.

Радуйтеся, всем сердцем своим Господа возлюбившии.

Радуйтеся, яко злато в горниле огнем страданий искушеннии.

Радуйтеся, благовонная жертва и приношение совершенное Богу бывшии.

Радуйтеся, кровию мученическою землю паствы своея освятившии.

Радуйтеся, священномучеников честное и светоносное украшение.

Радуйтеся, душы своя за паству свою положившии.

Радуйтеся, трудов возмездие от Бога богатно приимшии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 9

Весь быв в Бозе, Ионо святителю, равныя труды и подвиги понесл еси о пастве твоей, совершая дело мучеников святителей, имже преемник во святительстве был еси; мученически, без крове, совершив дело твое, мирно почил еси о Господе, поя Ему радостно: Аллилуиа.

Икос 9

Ветийствующе величия Божия, богопросвещеннии проповедницы, струями слез ваших умягчили есте сердца неведущих Бога, теплотою молитвы согревающе я и уготовляюще в жилища Духа Пресвятаго, да от оживленных вами сердец благодарственная слышите сия:

Радуйтеся, божественными сиянии тму страстей разгнавшии.

Радуйтеся, струями слез ваших ниву Церкве Великопермския оросившии.

Радуйтеся, злобу вражию подвиги любве угасившии.

Радуйтеся, светом истины нас озаряющии и теплотою веры согревающии.

Радуйтеся, яко пчелы трудолюбивыя, соты добродетелей собравшии.

Радуйтеся, любовь совершенну к пастве своей и ко всем людем стяжавшии.

Радуйтеся, к божественному познанию всех наставляющии.

Радуйтеся, и ныне паству свою с высоты небесныя благодатно назирающии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 10

Спасения надежду получивше, людие радовахуся о просветителех своих, и от плодов веры православныя обильно насыщающеся, хваляху Бога, единеми усты поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и ограждение духовное пастве вашей бывше, архиерее Божии, небоязненно же пред цари и князи о нуждах земных тоя печалующеся, от многих бед духовная чада ваша соблюдали есте. Сего ради приносим вам похвалы сия:

Радуйтеся, в напастех утешение и обидимых заступницы.

Радуйтеся, друзи приискреннии всех, в скорбех сущих.

Радуйтеся, пастыре добрии, от волков мысленных стадо свое защищающии.

Радуйтеся, воини непобедимии, всеоружием Креста вооруженнии.

Радуйтеся, царей наших укрепление и Отечества нашего ограждение.

Радуйтеся, всех верных непоколебимое упование.

Радуйтеся, якоже агнцы незлобивии, посреде волков лютых прошедшии.

Радуйтеся, якоже стрелы небесныя, духов злобы уязвляющии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 11

Пение хвалебное приносит Спасителю Богу Церковь Христова о всех благодеяниих и милостех Божиих, вами явленных, просветителие наши: укрепите и нас немощных, да непрестанно единеми усты и единем сердцем и мы поем Благодетелю Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светильники светозарныя, светом истинныя веры просветившыя страну нашу, зрим вас, угодницы Божии Герасиме, Питириме и Ионо, небесным предстательством вашым преемников архипастырскаго служения вашего укрепляющыя в совершении дела Христова, к созиданию Церкве Его, во славу Божию и спасении душ нашых. О сем верующе, вопием вам:

Радуйтеся, к высоте добродетелей востекшии.

Радуйтеся, непорочно в путех Господних ходившии.

Радуйтеся, нищетою духовною сокровище некрадомое на небесех стяжавшии.

Радуйтеся, чистотою в жилище Духа Божия себе устроившии.

Радуйтеся, ризою спасения и одеждою нетления одеявшиися.

Радуйтеся, кротостию и смирением Христу Спасителю подражавшии.

Радуйтеся, безстрастием души и ума чистотою украсившиися.

Радуйтеся, воздержанием яко безплотни явившиися.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 12

Благодать данную вам от Господа ведуще, вси верою притекающии ко гробу вашему, святителие Божии, неоскудно почерпают недугов исцеление и от страстей свобождение заступлением вашым, благодарными усты вопиюще о сем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще священную память вашу, отцы наши богоноснии, припадаем с верою и умилением пред честною иконою вашею, и яко сущым с нами, вопием вам:

Радуйтеся, верою просящым исцеление недугов душевных и телесных подающии.

Радуйтеся, миром и любовию благочестивая семейства ограждающии.

Радуйтеся, монашествующих утешение и труждающихся в проповеди евангельстей укрепление.

Радуйтеся, Церкве Отеческия благолепное украшение.

Радуйтеся, камение пречестное, во основание Церкве Пермския о Христе положенное.

Радуйтеся, Отечества нашего и страны Пермския покровителие.

Радуйтеся, на Страшнем Суде Божии наше защищение.

Радуйтеся, ходатае нам вечнаго спасения.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 13

О, пречуднии и преславнии святителие Христовы Герасиме, Питириме и Ионо, предстоящии присно Престолу Божию, приимите сие малое моление наше, яко усердную жертву сердец наших, и со равноапостольным Стефаном умолите Господа Вседержителя за вся люди земли Российския, да тихое и безмолвное житие поживше в нынешнем веце, сподобимся в радости вечней с вами воспевати Богу: Аллилуиа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]

[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Ангели Церкве Великопермския, Герасиме, Питириме и Ионо, равноангельно на земли пожившии, со всеми святыми предстоите ныне Престолу Царя Славы, предстательствующе о пастве своей ко Господу. Сего ради ублажаем вас сице:

Радуйтеся, Престолу Живоначальныя Троицы предстоящии.

Радуйтеся, ангельскому житию на земли поревновавшии.

Радуйтеся, дивнии ныне собеседницы святым.

Радуйтеся, трисветлыя свещы, невечерним Троическим светом сияющыя.

Радуйтеся, Духа Пресвятаго сосуди избраннии.

Радуйтеся, велие дерзновение ко Христу Богу имущии.

Радуйтеся, со равноапостольным Стефаном просветителие Пермстии.

Радуйтеся, паству Пермскую, яко овча заблуждшее, ко Христу приведшии.

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Кондак 1

Избраннии от Господа во преемники равноапостольному Стефану, первосвятителю и ангелу Церкве Великопермския, поборницы нашего спасения и теплии о нас к Богу молитвенницы, Герасиме, Питириме и Ионо, песньми духовными восхваляем вас с любовию, просветителей нашых. Вы же, яко имущии дерзновение ко Господу, со равноапостольным Стефаном предстательствуйте о спасении нашем, да зовем вам:

Радуйтеся, Герасиме, Питириме и Ионо, теплии о нас пред Богом заступницы.

Молитва святителям Герасиму, Питириму и Ионе, епископам Великопермским

О, святителие Христовы Герасиме, Питириме и Ионо! К вам, яко чада ко отцем, во смирении сердца с верою и любовию вси притекаем и умиленно молимся: предстательством вашым со равноапостольным Стефаном испросите у Господа нам покаяние и прощение всех вольных и невольных согрешений наших, да преуспевающе во истинней вере и благочестии, явимся достойни милости Его неизреченныя. Будите, святителие Христовы, теплии о нас пред Богом заступницы, да умирит и укрепит Господь Святую Церковь Свою, да обратятся к вере неверующии, да вразумятся заблуждающиися, да престанут соблазны и нестроения. Ограждайте ходатайствы вашими государство Российское и молитеся выну ко Господу, страждущую страну нашу Российскую от лютых безбожник и власти их да свободит, и да возставит престол православных правителей; верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш, да тихое и безмолвное житие поживше в веце сем, христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Божии улучим и наследницы будем Небеснаго Его Царствия во веки веков. Аминь.

Тропарь Герасиму, еп. Великопермскому, Устьвымскому

глас 3

Боже́ственныя ве́ры пропове́данием/ зе́млю Зыря́нскую озари́л еси́/ и ко Христу́ лю́ди мно́гия приве́л еси́./ Возопие́т же с тобо́ю и А́вель ко Го́споду/ и Заха́риина кровь пра́ведная,/ о́тче Гера́симе, моли́ Христа́ Бо́га/ па́стве твое́й и всем, любо́вию па́мять твою́ соверша́ющим,// дарова́ти ве́лию ми́лость.

Перевод: Проповедью веры в Бога землю Зырянскую озарил ты и ко Христу многих людей привел. Взывает же ко Господу вместе с твоей и кровь Авеля и Захарии (Мф.23:35), отче Герасим, моли Христа Бога пастве твоей и всем с любовью совершающим память твою, даровать великую милость.

Тропарь Герасиму, Питириму и Ионе, епп. Великопермским, Устьвымским

глас 8

Равноапо́стольному святи́телю Стефа́ну насле́довавшии/ и Правосла́вия све́том страну́ Зыря́нскую озари́вшии,/ святи́телие Христо́вы Гера́симе, Питири́ме и Ио́но,/ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы ны́не предстоя́ще,/ моли́теся па́стве ва́шей от враго́в ненаве́тованней бы́ти// и всем правосла́вным лю́дем в ми́ре спасти́сь.

Перевод: Равноапостольного святителя Стефана преемники, светом Православия землю Зырянскую озарившие, святители Христовы Герасим, Питирим и Иона, престолу Пресвятой Троицы сейчас предстоя, молитесь о том, чтобы на паству вашу не напали враги и о мирном спасении всех православных людей.

Вернуться к списку