-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

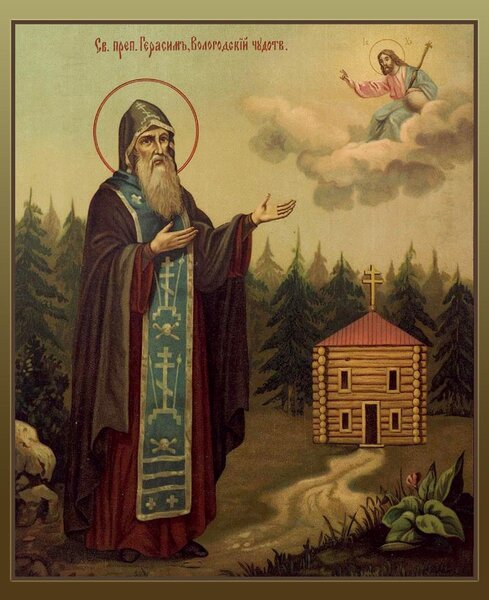

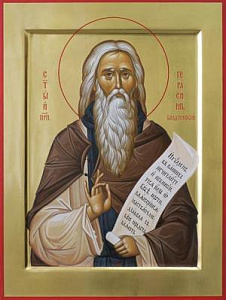

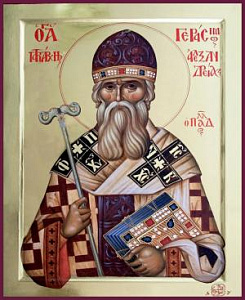

Преподобный Герасим Вологодский, иеромонах

Краткое житие преподобного Герасима Вологодского

Монашеское пострижение принял в Киевской Гнилецкой Успенской обители, где проводил дни свои в непрестанных трудах и глубокой сердечной молитве. Из послушания братии он принял сан иеромонаха.

По достижении духовной зрелости преподобный Герасим отправился на север Руси и пришел на реку Вологду. Здесь он построил себе хижину и в тишине уединения предался богомыслию, непрестанной молитве и псалмопению. Постепенно сближаясь с местными жителями, преподобный пожелал для их душевного спасения построить храм во имя Пресвятой Троицы и основать при нем обитель. Благодаря терпению и неустанным трудам святого создается первый и древнейший в северных пределах Руси Троицкий Кайсаровский монастырь.

Во время своей жизни преподобный Герасим просвещал светом евангельского учения Вологодский край: одних обращал из язычества в православие, других укреплял в вере и поддерживал в соблюдении заповедей Христовых. Скончался преподобный 4 марта 1178 г., и после смерти мощи его стали источником благодатных даров и исцелений. Причем святой сам являлся больным, совершенно его не знавшим, и приказывал им идти к своему гробу, обещая при этом исцеление от разных недугов.

Полное житие преподобного Герасима Вологодского

Преподобный Герасим был одним из первых подвижников Вологодского края; но сам он не был вологодским уроженцем.

Преподобный родился в Киеве. Еще в детских летах он помышлял о жизни отшельнической. Возмужавши, он решил принять пострижение в монашество, для чего и отправился в одну находившуюся невдалеке от Киева обитель, именовавшуюся Гнилецкой, или Глинецкой. Придя сюда, преподобный обратился с просьбой к насельникам этой пустыни принять его в свое общество. Видя усердное желание преподобного, гнилецкие подвижники приняли его в свое общество и после непродолжительного искуса (испытания) облекли его в монашеское одеяние.

Под руководством гнилецких старцев, опытных в жизни духовной, преподобный Герасим начал усердно подвизаться в трудах иноческих. Потом, смиряя свое тело и укрепляясь молитвой, юный подвижник преуспевал все более и более, совершенствовался с каждым днем в добродетелях.

Когда подвижник достиг возраста, потребного для получения сана священного (не менее 30-ти лет), подвизавшиеся с ним братия предложили ему принять на себя сан пресвитера.

Герасим из смирения не хотел принять на себя великого сана, но, уступая настойчивым просьбам братии, должен был исполнить их желание.

В сане пресвитера преподобный еще с большим усердием начал подвизаться в трудах иноческой жизни. Помня слова Спасителя: «ему же дано будет много, много взыщется от него», святой Герасим не старался скрывать данного ему от Бога таланта доброделания, но приумножал его.

Подобно светильнику, святой Герасим светил всем своей доброй жизнью, каждодневно приносил Богу Бескровную Жертву, с великим благоговением и страхом подвизаясь беспрестанно в молитве и посте. При этом подвижник заботился не только о своем личном спасении, но и о спасении ближних своих. Горя истинно христианским желанием быть полезным для других, он оставил страну Киевскую и решил идти на дальний север, в область Вологодскую, для просвещения ее светом веры Христовой.

После продолжительного и трудного странствования по лесам и болотам преподобный достиг, наконец, 19 августа 1147 года берегов реки Вологды. На месте нынешнего города Вологды тогда было небольшое селение или посад с церковью Воскресения Христова. Герасим выбрал себе для жительства глухой лес, отделявшийся от посада Вологды ручейком Кайсаровым. Здесь, в полуверсте от реки Вологды, среди лесной чащи, преподобный Герасим устроил скромную келлию и в тишине уединения, никем и ничем не развлекаемый и никому не ведомый, всецело предался богомыслию и подвигам суровой отшельнической жизни, дни и ночи проводя в молитвах и псалмопении.

Мало-помалу келлия преподобного Герасима становилась известной жителям посада Вологды. Видя святую жизнь отшельника, многие из поселян приходили к нему, прося его молитвы и совета. И сам преподобный, ближе познакомившись с жителями Вологды и увидев их недостаточные познания в вере Христовой, так как христианство в то время только начало распространяться в обширном Заволжском крае, возгорелся пламенным желанием послужить делу душевного спасения их. С этой целью преподобный решил построить здесь храм во имя Пресвятой Троицы, намереваясь в то же время основать при нем и обитель.

С юношеским одушевлением и неутомимым усердием начал преподобный Герасим рубить лес и очищать место для постройки. Но когда он обратился за помощью и содействием к тамошним жителям, то его просьба была встречена на первых порах довольно холодно. Из числа соседних и ближних крестьян сначала не нашлось никого, кто бы захотел поселиться с ним, принять монашеское пострижение и разделить с ним его труды, тем более, что на севере Руси тогда не было еще ни одной обители монашеской, и для обитателей Вологды это дело казалось новым и неслыханным.

Но преподобный Герасим не только не нашел в жителях дальнего севера сочувствия своему святому делу, но встретил даже противодействие со стороны одного тамошнего богатого землевладельца. Несмотря на то, что землевладелец был христианином, он по причине своей чрезмерной скупости сначала не хотел отдать преподобному землю, необходимую для храма и монастыря; земля в то время ценилась очень дешево, в особенности в том глухом краю.

Тяжело было переносить ревностному подвижнику такое несочувственное и холодное отношение к осуществлению его святого намерения – создать Божий храм и обитель. Однако преподобный не пал духом и не отчаялся в успехе своего предприятия, но, вооружившись терпением, еще с большим усердием и ревностью продолжал начатое, трудясь каждый день с утра до вечера.

Между тем слух о намерении преподобного старца построить храм Божий и при нем монастырь распространился по окрестности. Строгая подвижническая жизнь преподобного, его мужество, твердость и терпение удивляли и изумляли окружавших его поселян и прославили его. Его отеческие беседы и наставления, дышавшие истинно христианской любовью, все более и более привлекали к нему сердца их. Одни пожелали содействовать преподобному в его трудах по постройке церкви и обители, другие захотели под его старческим руководством подвизаться и сожительствовать ему. Так вскоре был устроен храм во имя Живоначальной Троицы и вместе с тем создан первый и древнейший в северных пределах Руси Троицкий Кайсаровский монастырь.

До нас не дошло никаких сведений о жизни и деятельности преподобного Герасима по устроении им храма и обители до самой блаженной его кончины, последовавшей в 1178 году. Но, без сомнения, в эти тридцать лет он совершил много подвигов, просвещая страну Вологодскую светом своих добродетелей и учения евангельского.

Более четырех веков процветала потом обитель Пресвятой Троицы, привлекая множество богомольцев к цельбоносному гробу своего основателя, подававшего исцеления всем с верою к нему прибегавшим. Но в 1612 году, когда было совершено нападение польско-литовских шаек на город Вологду, обитель преподобного Герасима была совершенно опустошена и разорена. Жители разоренной Вологды по удалении неприятеля занялись возобновлением и устройством своих домов, но забыли об обители. Тогда преподобный позаботился о том, чтобы место, освященное его трудами и подвигами, не пришло в совершенное забвение: он чудесно открыл и указал, где покоятся его святые мощи, и через это снова явил для страны вологодской и для всей России неисчерпаемый источник благодатных даров и исцелений. Случилось это так. Одна женщина, проживавшая в Вологде, была 12 лет слепой. Чудотворец явился ей во сне и сказал: «Попроси кого-либо отвести себя ко мне, в прежде бывший Троицкий монастырь, в верхнем посаде, и над гробом моим отслужи панихиду; если исполнишь это, будешь здорова».

Видение было столь живо и поразительно, что женщина та тотчас же пробудилась от сна и сказала, обратившись к преподобному, как бы видя его своими духовными очами перед собою: «Угодник Божий! Как могу я узнать то место, где ты почиваешь? Я слепа, да и место твое святое по грехам нашим при нашествии иноплеменников разорено».

Преподобный отвечал ей: «Если ты действительно веришь в мою помощь, то ты увидишь место это». И потом, взяв у нее платок, сказал ей: «На том месте, где найдешь завтра платок свой, там и проси отслужить панихиду».

На другой день рано утром слепая просила отвести себя в бывший Троицкий монастырь и, нашедши свой платок в северном углу монастыря, просила тут отслужить панихиду по преподобному Герасиму, после которой она прозрела. Таким путем снова сделалось известным место земных трудов и подвигов преподобного. Теперь уже многие, одержимые разными болезнями, стали приходить сюда для того, чтобы получить, по молитвам угодника Божия, исцеление от недугов своих.

За этим первым чудом, записанным в XVII столетии, потекли многие другие благодатные исцеления от гроба преподобного Герасима: вода, освященная в гробовой часовне, земля с могилы его мгновенно облегчали болезнь и возвращали здоровье страждущим. Не только все, приходившие в часовню с верой для поклонения гробу преподобного, получали просимое и выходили из нее здоровыми, но часто угодник Божий и сам являлся больным, до того совершенно его не знавшим, и приказывал им идти к своему гробу, обещая при этом исцеление от разных недугов.

Из числа многих чудес, совершенных преподобным Герасимом, приведем лишь те, которые записаны с большею подробностью и обстоятельностью.

Крестьянин Вологодского уезда Иаков Савелов долгое время был нездоров ногами. Болезнь становилась все более серьезной, так что, наконец, он слег в постель и был не в состоянии сдвинуться с места. Несмотря на усиленное лечение, помощи от врачей и знахарей Иаков не получил никакой. Когда больной не имел уже ни малейшей надежды на свое выздоровление, явился ему преподобный Герасим и говорит: «Иаков! Вели детям своим вести тебя ко мне в часовню, в Троицкий монастырь; у гроба моего отслужи панихиду, и милостью Божией ты будешь здоров».

Вскоре после явления преподобного Иаков почувствовал облегчение от недуга своего и, полагая, что он уже совершенно освободился от него, не счел нужным исполнить повеление святого и идти к его гробу.

Однако не прошло и двух недель после того, как крестьянин снова сделался нездоров и начал страдать гораздо сильнее прежнего. Когда, наконец, страдания вразумили его, привели его в сознание своей виновности перед преподобным, и он начал раскаиваться и жалеть о своем непослушании, тогда ему снова явился преподобный Герасим, повелевая немедленно исполнить свое прежнее приказание. На этот раз Иаков поспешил в Троицкую обитель и когда по совершении панихиды приложился к иконе, находившейся при гробе преподобного, и испил освященной воды, тотчас же почувствовал себя совершенно здоровым и в благодарность за свое исцеление положил обещание написать икону преподобного и ежегодно в день его памяти приходить на поклонение к его гробу.

Житель Вологды Аникий был нездоров глазами и более года не мог выходить из своего дома по причине своей слепоты. Мать его, Антонина, по обещанию больного привела его в церковь Пресвятой Троицы, основанную преподобным Герасимом. По совершении здесь молебствия слепец приложился к иконе святого, твердо веруя в его чудодейственную помощь. Тотчас же слепой прозрел и возвратился домой без провожатого, славя Бога и угодника Его, заступника болящих – преподобного Герасима.

Игнатий, уроженец города Каргополя, проживавший в Вологде, работая в лесу, почувствовал нестерпимую зубную боль; мучимый ею, он принужден был оставить работу и возвратиться домой. По дороге он молился преподобному Герасиму, обещая мысленно сходить на поклонение его гробу, – и болезнь его мгновенно прошла.

Получив исцеление и возвратясь домой, Игнатий в течение трех суток не вспомнил о своем обещании и не позаботился об исполнении его. На четвертый день у него опять заболели зубы, и настолько сильно, что все лицо его опухло; от нестерпимой боли он упал навзничь и лежал на земле долгое время как мертвый. Увидевши в таком положении Игнатия, жена его бросилась к нему с плачем и слезами, подымая его с земли. При этом она сказала ему с горечью: «Забыл ты свое обещание преподобному Герасиму и тем прогневал Господа!»

Услыхав это, Игнатий вспомнил о своем обете и тотчас же, нимало не медля, отправился в путь, намереваясь помолиться у гроба угодника Божия. В то же мгновение Игнатий почувствовал облегчение от своих страданий.

Дорогой ему пришло на ум, что, быть может, он напрасно трудится и что от молитвы его едва ли будет ему какая-нибудь польза. Но лишь только он подумал это, болезнь его снова начала усиливаться. Тогда Игнатий понял, что он не случайно подвергается болезни, что враг спасения нашего, диавол, старается искусить его и вселяет в его ум сомнение для того, чтобы лишить его благодатной помощи преподобного Герасима. Игнатий старался тогда побороть искусительные помыслы и утвердиться верою в угодника Божия, со слезами призывая его к себе в помощь.

К Троицкой церкви Игнатий пришел во время вечерни и по окончании ее просил отслужить панихиду в часовне при гробе преподобного Герасима. После панихиды Игнатий с верой приложился к иконе преподобного и испил освященной воды. Тотчас же он почувствовал себя совершенно здоровым.

Старица София из Вологды сильно страдала глазами и наконец совершенно потеряла зрение. Однажды ночью явился ей во сне преподобный Герасим и повелел отправиться к Троицкому монастырю, чтобы совершить там панихиду при его гробнице. Однако София не придала веры своему видению, почитая его мечтанием; на следующую ночь видение повторилось, и тогда старица велела вести себя к тому месту, где был Троицкий монастырь. Придя в часовню преподобного, она пала ниц перед его иконой, со слезами прося себе исцеления своего недуга. По окончании молебствия слепая София тотчас же прозрела и возвратилась в дом свой совершенно здоровой.

Священник одной из церквей Вологодской епархии Фома Андреев, прибыв к Троицкой церкви в 1666 году, просил местного священника Григория отслужить в часовне над гробом преподобного Герасима панихиду и после нее объявил, что год тому назад он был сильно нездоров и ничего не видел правым глазом более пяти недель. Услышав о чудесах, совершающихся при гробе преподобного, он стал призывать его себе на помощь, и когда однажды вечером, ложась спать, дал обещание сходить для молебствия ко гробу его, то поутру пробудился совершенно здоровым. В благодарность за исцеление он поставил для себя за правило ежегодно бывать у гроба чудотворца.

Много и других дивных и чудесных знамений сотворил Бог через Своего славного угодника преподобного Герасима.

В грамоте патриарха Адриана 1691–1692 гг. о месте упокоения угодника Божия говорится так: «А лежит он под спудом в земле, на краю Вологодского посада, при приходском храме Живоначальной Троицы на монастыре, в часовне; в ней гробница, под часовню ход, и с гроба берут там персть; а под часовней, против гробницы, лежит на земле камень синий и от земли вверх до помоста часовни полтора аршина». Когда вместо панихид при гробе преподобного Герасима стали петь молебны, другими словами, когда началось местное празднование ему, остается неизвестным точно. Несомненно, это произошло после 1691 года и, может быть, до учреждения Святейшего Синода (1721 г.).

Акафист преподобному Герасиму, Вологодскому чудотворцу

Кондак 1

Избранный угодниче Христов, преподобне отче наш Герасиме, первый равноангельным житием в Вологодстей стране просиявый от гор Киевских, осветивый благочестия светлостьми пустыни севера, и путь к небеси правый многим показавый, похвальная восписуем ти любовию чтущии святую память твою; ты же имеяй дерзновение ко Господу, молитвами твоими от всяких нас бед свободи, зовущих:

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Икос 1

Ангелоподобное видев житие пустыннолюбивых старец в пещерных затворех Гнилецкия обители, юже возлюби преподобный Феодосий Печерский, тишину пустыни и ты возлюбил еси, преподобне Герасиме, и в юности возраста своего отшел еси от дому родителей твоих в ону пустыню Гнилецкую, и тамо восприяв Ангельский образ, водворился еси с работающим Богу. Темже, яко избранника Божия, величаем тя пении сими:

Радуйся от благочестиваго корене отрасле святейшая;

радуйся, града Киева пречестное порождение.

Радуйся, от млада возраста в дому Божием пребывати возжелавый;

радуйся, любве ради Христовы преименитый град отечества твоего оставивый.

Радуйся, обители Гнилецкия святое прозябение;

радуйся, яко богомудрая пчела подвизающихся тамо отец аки от различных цветов сладость духовныя мудрости собравый.

Радуйся, во мраце невечернем свет Боговедения снискавый;

радуйся, иночество доброе ради служения Богу приявый.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 2

Видевше тя спостницы твои зело преуспевающа в добрем иночестем житии во смирении и послушании, в целомудрии и братолюбии, желанием вожделеша видети тя нa степени пресвитера, ты же послушания ради не уклонился еси, аще и тужаше дух твой, ужасаяся высоты сея и со умилением воспевал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Уразумев добре, преподобне Герасиме, Божие соизволение к почести вышняго звания, оставил еси обитель Гнилецкую и от предградия Киева пришел еси в пределы Вологодския, в непроходимую пустыню, в нейже на потоце Кайсарове, в дебрех лесных, келию себе малу соорудив, пребывал еси безмолвно в подвизех пустынных. Темже мы ныне чествуем тя, яко отца и первоначальника иноков вологодских, и взываем сице:

Радуйся, Духом Святым осененный;

радуйся, в безмолвии молитвеннем духовно созревый.

Радуйся, подвижниче Божий, красотами мира сего не прельстивыйся;

радуйся, яко Бога ради отечества страну оставивый.

Радуйся, звездо, Богом данная, от юга к северу притекшая;

радуйся, пустыню имевый, яко тихое пристанище.

Радуйся, гласом твоим молитвенным огласивый дебри пустынныя;

радуйся, благоговейный Алтаря Господня служителю.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 3

Силою, данною ти от Господа, пустынное озлобление и в потребных скудость пред очима имея, терпел еси, благодаря и тем Христа обретя в души твоей, воспевал еси выну: Аллилуиа.

Икос 3

Имея тщание о спасении души твоея, преподобне отче, обходил еси пустыни полунощныя, дондеже, узрев единый храм Воскресения Христова, возрадовался еси духом и на месте безмолвнем и безвестнем, окрест зачинаемаго града Вологды, вселился еси, единому Христу служа в посте и молитве, житие твое Богоугодное провождал еси. Мы же, взирающе на досточудныя твоя подвиги и труды, со умилением вопием ти таковая:

Радуйся, пустынных подвигов искренний любителю;

радуйся, своим пришествием благословивый созидавшийся град Вологду.

Радуйся, стено и утверждение града сего;

радуйся, жития чистотою страну нашу просветивый.

Радуйся, Евангельских заповедей верный исполнителю;

радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый.

Радуйся, волю свою Ему покоривый;

радуйся Его благое иго восприявый.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 4

Бурю злых напастей и искушений утишая, безбедне проходил еси всю пустыню скорбнаго иноческаго жития, и тако благодатию Божиею на кийждо день на большия простираяся труды, восходил еси от силы в силу. Помози и нам, угодниче Божий, безбедно преплыти житейскую пучину, да поем с тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав, преподобне отче Герасиме, о людех, седящих во тьме неверия и злонравных, спострадал еси душею о них и возгорелся еси желанием строити преславен храм во имя Живоначальныя Троицы. Сего ради взываем ти:

Радуйся, Апостолом подражателю, просветивый тьму неверия;

радуйся, заре, сияющая в нощи греховней блуждающим.

Радуйся, в стране Вологодстей насадителю веры православныя;

радуйся, просветителю во мраце страстей пребывающих.

Радуйся, сущих во мразех согреяние;

радуйся, освятивый пустыню устроением храма Божия.

Радуйся, совершенное смирение нам в себе явивый;

радуйся, равноапостольное и равноангельское житие нам показавый.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 5

Пресветлей звезде подобен явился еси, преподобне отче Герасиме, во стране Вологодстей, и непроходимую пустыню светом богоугоднаго жития твоего озарил еси, наставляя всех на путь спасения и научая всегда пети Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видя враг рода человеческаго богоугодное желание твое служити спасению ближних, внуши некоему богатому селянину воспротивитися тебе в строении обители. Ты же, возлагая всю надежду на единаго Бога и от Него ищай поможение себе, непоколебим в намерении своем был еси и тщанием верных создал еси обитель иноков, имже сам в наставника был еси до конца дней твоих, темже слышиши от всех:

Радуйся, голубице незлобивая, гневом неразумнаго человека неуязвленная;

радуйся, незлобием твоим духа злобы победивый.

Радуйся, горлице пустыннолюбивая, от мирскаго шума во благоотишие пустыни отлетевшая;

радуйся, яко древо благорасленное при водах.

Радуйся, не устрашивыйся ни зверей дивиих, ни злых человек;

радуйся, пределы Вологодския духовно просветивый.

Радуйся, святыя церкве Вологодския похвало и радование;

радуйся, словеснаго стада твоего добрый пастырю.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 6

Проповедует Вологодская наша страна труды твоя и подвиги, богомудре Герасиме, подъятыя тобою ради душевнаго спасения, егоже ради прослави тя Господь даром проречения, имже прорекал еси мужу строптиву, иже прещаше ти строити обитель, грядущия ему оскуднения в потребных к житию. Сего ради, видящи предивное сбытие твоего проречения, воспеваем Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия добродетельнаго твоего жития свет велий во всей стране Вологодстей, преподобне отче Герасиме, мнози бо прихождаху к тебе издалеча. Инии убо хотяху насладитися богодухновенных словес твоих, друзии же жительствовати с тобою ревноваху. Ты же всех приемляй с любовию, яко отец их, об обращении заблуждших чад радовался еси. Сего ради мы благодарственно вопием ти таковая:

Радуйся, первоотец иноков Вологодских бывый;

радуйся, богомудрая главо всех подвижников во Христе страны Вологодския.

Радуйся, иноков и мирских человек верный руководителю ко спасению;

радуйся, яко под сень пустыни твоея хотящих спасения принимал еси.

Радуйся, возбудивый к покаянию спящия совести;

радуйся, жезле, падающих подкрепляяй.

Радуйся прозорливость благодатную проявивый;

радуйся, о нас грешных Судии праведнаго умоление.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 7

Хотя спасти тобою многих, премилосердный Бог яви тя быти не точию началовождя сонма иночествующих, но и Боговещаннаго проповедника, возвестившаго имя Божие во стране Вологодстей; людие бо, во онем месте обитающии и не ведущии дотоле Бога, во светлости твоего жития узреша первую зарю спасительнаго боговедения и благочестия и от тебе научишася воспевати истинному Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую благодать показа тобою всех Творец и Владыка Господь, егда бе попущением Божиим нечистивии людие огнем и мечем святую обитель твою разориша и опустошиша, якоже невозможно быша обрести место погребения твоего, преподобне отче; явися некоей благочестивой старице из града, страждущей двадесять лет слепотою, повелел еси ей совершити молебное пение на месте, идеже обрящет свой плат. Она же послушавши гласа твоего, абие прозре. Многая и иная чудеса, истекавшая точию от праха, или воды, освященныя при гробе твоем, прославляюще, вопием ти таковая:

Радуйся, чудно место погребения многоцелебных мощей твоих явивый;

радуйся, скорый помощниче призывающих тя.

Радуйся, слепым зрение многажды даровавый;

радуйся, недугующих врачу милостивый.

Радуйся, в скорбех и бедах и обстояниих скорый помощниче;

радуйся, в сониих и видениих верныя посещаяй.

Радуйся, делателю чудес преславный;

радуйся, яко вода, освященная при мощех твоих, исцеляющи недуги чудодействует.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 8

Странное твое и вельми скорбное житие не токмо человеки на земли, но и Ангелов на небеси удиви: ты бо, вселився в пустыни, всеусердне единому Богу работал еси, преподобне отче Герасиме, сего ради и малое моление тебе приносяще, всяких болезней исцеления приемлем и в благоверии утвердающеся, всегда вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь был еси в Бозе, аше на земли пребываяй в непрестаннем бдении и пощении. Ныне же духом Престолу Божию предстоя, телом же в недре земли почивая, чтущим тя подаеши цельбы, велие убо стяжав дерзновение к Богу, не забуди и нас, к твоему заступлению притекающих и вопиющих ти:

Радуйся, хлад и глад в пустыни претерпевый;

радуйся все внешнее злострадание без ропота восприявый.

Радуйся, Богомудрием преукрашенный;

радуйся, просвещенный внутрь благодатию Божиею.

Радуйся, чтущим тя ходатаю вечнаго спесения;

радуйся, приходящих на поклонение к святым мощем твоим благословляяй.

Радуйся, молитвенниче о нас усердный;

радуйся, страны нашея небесный хранителю.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 9

Вси безплотнии Ангели и собори святых радостно сретоша тя на небеси, преподобне Герасиме, по честнем успении твоем. Сам Господь, тобою проповеданный, увенча тя венцем небесныя славы и сопритче тя к лику святых Своих, выну воспевающих Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не довлеет достойно восхвалити твое пустыннолюбное житие, преподобне отче; от юных бо лет до старости маститыя неуклонно шествовал еси во след Христа и волю Его святую присно творил еси. Сего ради любовию твоею побеждаеми благодарно тебе зовем:

Радуйся, подвижниче Христов неизменный;

радуйся, притекающим к тебе отец чадолюбивый.

Радуйся, на земли поживый равноангельно;

радуйся, светильниче, сияющий добродетельми.

Радуйся, яко к небесному свету многих приведый;

радуйся, от земли пришедый во обители райския.

Радуйся, достойный наследниче Царствия Христова;

радуйся яко во успении твоем нас не оставляеши.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 10

Спастися всем нам помози, угодниче Божий, преподобне отче Герасиме, мир умири и помяни всех веру и любовь к тебе имущих, имя твое молитвенно призывающих и на поклонение мощем твоим святым приходящих, да избавлени тобою, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена был еси, преподобне Герасиме, всем требующим в бедах и напастех твоего заступления; темже и нас, немощствующих грехи многими, заступи молитвами твоими со усердием вопиющих тебе таковая:

Радуйся, указателю пути праваго;

радуйся, святче Божий, со святыми обитаяй и за грешныя Бога умоляяй.

Радуйся, любовь твою к отечеству земному и по смерти являяй;

радуйся, мощи твоя святыя чудесы многими прославивый.

Радуйся, хромых и разслабленных благосердый укрепителю;

радуйся, ногами болезнуюшаго Иакова право ходити устроивый.

Радуся, всех усердно притекающих к тебе от искушений и бед скорое избавление;

радуйся, яко от Господа на небесах обрел еси мзду трудов твоих.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 11

Пение немолчное Пресвятей Троице хотяще пряносити, начаша приходити мнози исцеления ради недуг своих к чудесно обретенному месту погребения твоего, преподобне отче Герасиме, забвенному от многих лет, возградиша на гробе твоем малу часовню, раку устроиша и икону твою написаша; последи же и храм преславен воздвигоша, в немже приношашеся безкровная жертва о спасении всех православных христиан, вопиющих Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарным светом блистает преславный храм твой, преподобне отче Герасиме, имея цельбоносный твой гроб яко светильник пресветлый, да видяще видим и благоговейне почитающе тя, дерзаем глаголати ти сице:

Радуйся, граду Вологде и святому храму, идеже покоятся святыя мощи твоя, страже неусыпный;

радуйся, яко лучами святыни твоея нас озаряеши.

Радуйся, святилище света небеснаго;

радуйся, святому храму твоему утверждение и нам, почитающим тя, спасение.

Радуйся, утешение всем прибегающим к твоей всесильней помощи;

радуйся, безпомощным скорый помощниче.

Радуйся, немощных целителю;

радуйся, яко молитвенно тя призывающия скоро посещаеши.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 12

Благодать твою и твое велие дерзновение пред Богом ведуще, преподобне отче Герасиме, с верою и любовию покланяемся тебе и молимся: молися Всеблагому Богу, да хранит Церковь святую от неверия и раскола, всех нас от бед и напастей, да вопием с тобою Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще подвиги твоя равноапостольныя и многия преславныя чудотворения твоя, преподобне отче Герасиме, ублажаем богомудрое твое пришествие во град Вологду и всечестное твое успение, яко и по преставлении твоем не оставляеши нас благодатными чудес даровании. К тебе убо припадаем, тебе молимся и восхваляем тя сице:

Радуйся, Апостолов Христовых единонравный последователю;

радуйся, от вечности предопределенный просветителю страны Вологодския.

Радуйся, апостольски подвизавыйся во граде Вологоде;

радуйся, яко подвигом тезоименнаго Герасима, иже на Иордане реце, последовал еси.

Радуйся, стране нашей многоценное украшение;

радуйся, Ангельских ликов собеседниче.

Радуйся, всех святых присный друже;

радуйся, непрестанный молитвенниче ко Господу о совершающих благочестно память твою.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 13

О великий угодниче и преславный чудотворче, страны нашея первоподвижниче, преподобне отче Герасиме, прими от нас недостойных в похвалу тебе приносимое сие малое моление наше, и предстоя престолу Господа славы, молися о всех нас, да избавимся от всяких бед и болезней и обрящем милосердие Божие в день судный, в радости поюще Богу: Аллилуиа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]

[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Ангелоподобное видев житие пустыннолюбивых старец в пещерных затворех Гнилецкия обители, юже возлюби преподобный Феодосий Печерский, тишину пустыни и ты возлюбил еси, преподобне Герасиме, и в юности возраста своего отшел еси от дому родителей твоих в ону пустыню Гнилецкую, и тамо восприяв Ангельский образ, водворился еси с работающим Богу. Темже, яко избранника Божия, величаем тя пении сими:

Радуйся от благочестиваго корене отрасле святейшая;

радуйся, града Киева пречестное порождение.

Радуйся, от млада возраста в дому Божием пребывати возжелавый;

радуйся, любве ради Христовы преименитый град отечества твоего оставивый.

Радуйся, обители Гнилецкия святое прозябение;

радуйся, яко богомудрая пчела подвизающихся тамо отец аки от различных цветов сладость духовныя мудрости собравый.

Радуйся, во мраце невечернем свет Боговедения снискавый;

радуйся, иночество доброе ради служения Богу приявый.

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Кондак 1

Избранный угодниче Христов, преподобне отче наш Герасиме, первый равноангельным житием в Вологодстей стране просиявый от гор Киевских, осветивый благочестия светлостьми пустыни севера, и путь к небеси правый многим показавый, похвальная восписуем ти любовию чтущии святую память твою; ты же имеяй дерзновение ко Господу, молитвами твоими от всяких нас бед свободи, зовущих:

Радуйся, Герасиме, преподобных отец Вологодских первоначальниче.

Молитва

О, преподобне и богоносне отче наш Герасиме, угодниче Христа Бога нашего, от юности мир и вся яже в нем презревый, Христа же от всея души усердно возлюбивый! Якоже древний Авраам, от земли твоея и от отечества богоспасаемаго града Киева, в землю дольнюю Богом наставляем, во град сей, Вологду, преселился еси, и в нем пречестную обитель во имя Живоначальныя Троицы воздвигл еси, в нейже во бдениих всенощных и молитвах дненощных Богу совершенно угодил еси. Сего ради и Христос Господь благоугодныя твоя подвиги видев, даром чудес изобильно обогати тя: не точию бо жив сый, но и по преставлении многоразличныя, аки источник неисчерпаемый, источаеши исцеления с верою к тебе приходящим. Темже нам грешным и недостойным рабом твоим помози благоугодными твоими молитвами; простри ко всемогущему Богу преподобныя твоя руце и испроси нам от обдержащих нас болезней, бед, зол и напастей избавление, да с верою ублажаем тя, теплаго нашего заступника, паче же прославляем всегда прославльшаго тя Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Святым Духом честь, слава и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Тропарь Герасиму Вологодскому

глас 4

Я́ко Безпло́тным единонра́вен/ и преподо́бным соо́бщник, преподо́бне Гера́симе,/ еди́н на Во́логду прише́л еси́,/ прорица́я ту бы́ти гра́ду вели́кому/ и в нем святе́й це́ркви воздви́гнутися/ и святи́телем водвори́тися./ Те́мже и сподо́бился еси́/ близ того́ погребе́н бы́ти/ и по преставле́нии свое́м мно́гими чудесы́ исцеле́ний просия́л еси́./ Моли́ся всегда́ о нас,// я́ко да обря́щем от Бо́га ми́лость.

Перевод: Равный по образу Бесплотным Силам [ангелам] и преподобным единомышленник, преподобный Герасим, один ты пришел на реку Вологду, предсказывая там быть великому городу, и в нем построиться святой церкви, и святителям там появиться. Потому и удостоился ты быть погребенным около того города, и после смерти твоей многими чудесами исцелений ты прославился. Молись всегда о нас, чтобы получить нам от Бога милость.

Вернуться к списку