-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

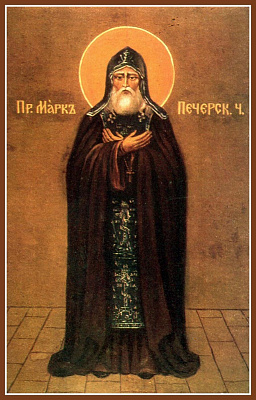

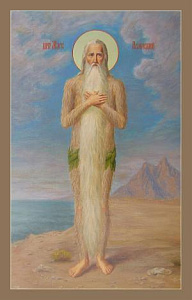

Преподобный Марк Псково-Печерский

Монашество и пустынножительство возникло на Руси вместе с принятием христианства.

Из Супрасльской летописи известно, что еще при князе Владимире в Киеве, около Десятинной церкви, был монастырь. Сердцу русского монашества, Киево-Печерской Лавре, положили начало пустынножитель пресвитер Иларион и преподобный Антоний.

Само пустынножительство на Руси начало развиваться в конце XII и начале XIII столетий, т.е. после основания Киево-Печерской Лавры, коя являлась высочайшим образом иноческого жития.

Подобно Киево-Печерскому, стали образовываться и псковские монастыри: Елеазаровский, Крыпецкий, Никандров.

Место, где находятся псковские пещеры, издавна было окружено таинственным ореолом. В древности поток Каменец был глубок, “аки ров”, и в нем водились бобры, а кругом стоял дремучий лес.

Звероловы-изборяне, по прозванию селиши, были первыми людьми, которые, охотясь в Печерских лесах, часто слышали церковное пение, исходившее из горы, но никого не видели.

Летописец передает слова самого зверолова: “Раз случайно пришли мы на поток к этому месту, на край горы, где теперь стоит Богородичная церковь. (Это было в тот час дня, когда обыкновенно совершается церковное Богослужение). Пришли мы и слышим пение как бы церковных песнопений, поют стройно, благочинно, а поющих не видно. Воздух кругом того святого места был наполнен благоуханием, как бы от множества фимиама”.

Не видя поющих и не зная истинной причины этого явления, звероловы приняли это за явление Ангелов, за необъяснимое действие благодати Божией, освящавшей то место, к которому Пречистая Богородица оказала впоследствии свое особое благоволение.

Изборяне приобрели эту землю у псковитян. Земельный участок теперешнего монастыря по разделу достался “земцу” Ивану Дементьеву, который и поселился у речки, положив начало деревне Пачковке.

Он же и открыл “Богом зданную пещеру”, когда рубил лес на Святой горе. Дерево, стоявшее на крутом обрыве горы, падая, увлекло за собою еще одно большое дерево и несколько малых. Земля обсыпалась, и открылось устье пещеры с надписью: “Богом зданная пещера”.

Преподобномученик Корнилий, муж праведный и летописец правдивый, добавляет: “О сем явлении сказаша нам инок Тернуфие (Патернуфий) Снетогорского монастыря, иже пасынок Ивану Подгорьскому (Дементьеву) бысть, иная же и прочая от того слышахом”.

Открытие этой пещеры относится к 1392 г. Но сколько времени подвизались в ней ушедшие от мира сего, ведомо Единому Богу, как ведомы Ему имена их. И только имя одного из них, именно преподобного Марка, сохранило предание.

Из летописи явствует, что преподобный Марк является четвертым великим пустынножителем, подобно трем древним, и “тезоименит им верою и терпением”. (В начале Соловецкой рукописи 1632 г. идет речь об апостоле Марке; он “иноческое житие отхождением во уединение на молитву и одеждою и всяким терпением изобрази”. Далее упоминается Марк пещерный Киевский. Марк же Псково-Печерский считается по еще третьем пещерном Марке четвертым Марком).

Подробных сведений о жизни прп. Марка нет: “О сем бо известно не могохом обрести, каков бяше старец и коего рода человек, или како в сие место прииде и колико время лежит и како скончался”. Мог он быть местным жителем, знающим тайны пещеры, а может быть, по Промыслу Божию, открыл ее, придя в это святое место из иных концов земли Русской.

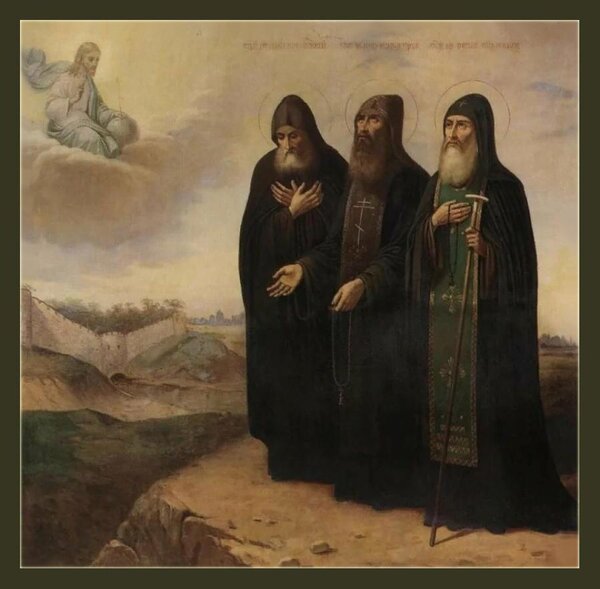

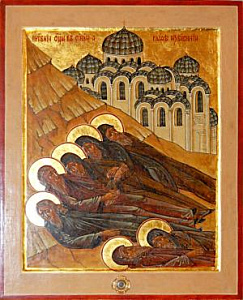

Высок был монашеский подвиг. Первые псковские монастыри подвергались страшным разорениям со стороны ливонских рыцарей. Иноков убивали и забирали в плен. Кому удавалось, бежали в Каменецкие пещеры. Так преподобный Марк и спасавшиеся в лесах и пещерах в долине Каменца положили начало святой обители Печерской. И эта обитель находилась долгое время как бы сокрытой.

В преданиях о преподобном Марке говорится, что здешние охотники порой видели его молящимся на склоне холма (над местом будущего Успенского храма) у трех камней, два из которых и поныне лежат под сенью огромных монастырских дубов в верхнем монастырском саду, а третий, как предполагают, ушел в землю.

Святой Марк, проводя жизнь в отшельничестве и созерцании, побеждает плоть, умерщвляет ее во имя Богообщения, сознавая, что созерцание Бога есть собственная деятельность духа, жизнь небесная. Со смертию все прекратится, а созерцание Господа Сил будет на целую вечность источником блаженства. Душа его праведная вознеслась на небо, оставив тело свое бренное, высохшее от трудов и пустынной жизни и неустанной молитвы. Оно было погребено в дубовой колоде в виде лодки, выдолбленной, согласно преданию, им самим: колода служила угоднику Божию гробом и постелью.

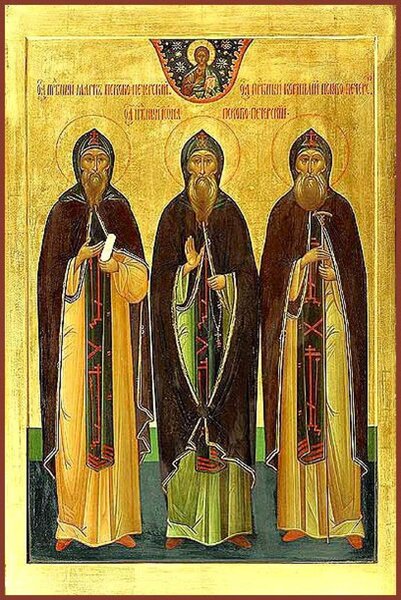

Первый устроитель монастыря, преподобный Иона, знал о нем и знал, где покоятся его святые мощи: “Гроб же его и мощи... где лежаху...”

После преподобного Ионы кто-то другой из устроителей монастыря записал имя Марка в Синодик, в котором он значился: “первый Печерский инок Марк”.

Третий из игуменов, по имени Дорофей, в 1523 г. “восхотеша гробницу большую соделати”, т.к. обнаружил “гроб оного старца Марка весь истлевший и распадший, кости же его с составами и с ризами, и с куколем, и главою неистлевшия”...

Преподобномученик Корнилий в свое время усомнился в верности записи в Синодик. Никаких письменных свидетельств о подвигах преподобного Марка не было, поэтому, не зная точно, приказал изгладить имя его из Синодика “...мня себе, яко неправедно написано бысть”. Внезапно преподобный Корнилий был поражен болезнью – слепотой и “бысть в недоумении и скорби велицей”. Он известился духом о причине болезни и велел нести себя ко гробу старца (у него также отнялись руки и ноги).

Здесь, испросив себе прощение, вышел здоровым из храма “никим не водим”. После этого преподобномученик Корнилий “повеле Марку в Синодике быти”.

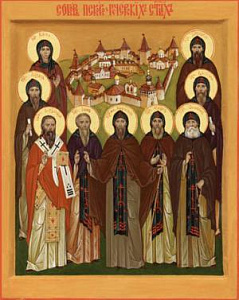

В 1642 году, по грамоте Псковского епископа Геннадия, устроены были новые гробницы с покрывалами, и в них с пением псалмов были положены мощи первых подвижников Печерских: преподобного Марка, преподобного Ионы и преподобной матери Вассы, – и поставлены при входе в пещеру.

В 1773 году мощи преподобного Марка были переоблачены вторично в другие одежды и в настоящее время они находятся в гробу-футляре во 2-ом отделении усыпальницы при входе с левой стороны.

Память преподобного Марка праздновалась ранее только 29 марта (11 апреля); с 1987 года она отмечается в день общецерковного празднования Собора Псковских святых, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице; в последнее время память преподобного Марка совершается также и в день Собора Псково-Печерских святых, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице.