-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

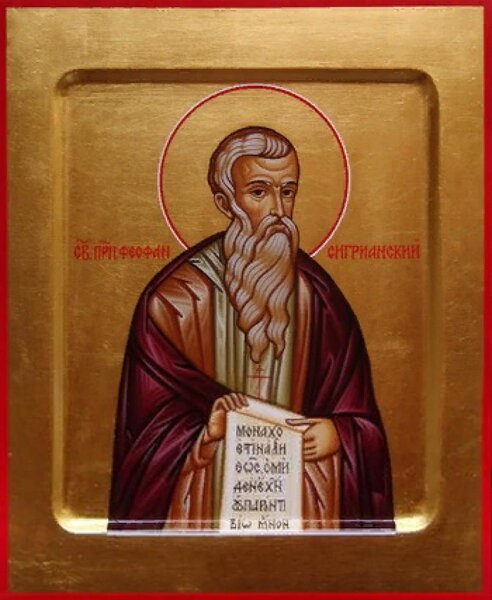

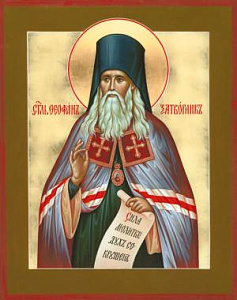

Преподобный Феофан Исповедник, Сигрианский, Летописец

Житие преподобного Феофана Исповедника

Преподобный Феофан Исповедник родился в Константинополе в благочестивой и знатной семье. Отец Феофана был в родстве с византийским императором Львом Исавром (717–741). Через три года после рождения Феофана отец его умер, оставив свою семью на попечение самого императора. Феофан вырос при дворе и стал сановником императора Льва Хазара (775–780). Положение обязывало его вступить в брак. По согласию с невестой Феофан сохранил целомудрие, ибо в душе его зрело желание принять иноческий образ. Посетив однажды с супругой монастыри в Сигрианской области (Малая Азия), Феофан встретил прозорливого старца Григория Стратигия, который предсказал супруге Феофана, что ее муж будет удостоен мученического венца. Через некоторое время супруга Феофана была пострижена в монахини в одном из монастырей Вифинии, а Феофан принял иноческий постриг от старца Григория. По благословению старца Феофан устроил монастырь на острове Калоним в Мраморном море и затворился в келлии, занимаясь переписыванием книг. В этом занятии Феофан достиг высокого мастерства. Затем преподобный Феофан основал еще один монастырь в Сигрианской области, в месте, называемом "Великое Село", и стал его игуменом. Преподобный сам принимал участие во всех монастырских работах и для всех был примером трудолюбия и подвига. Он был удостоен от Господа дара чудотворения: исцелял болезни, изгонял бесов. В 787 году в Никее собрался VII Вселенский Собор, который осудил ересь иконоборчества. На Собор был вызван и преподобный Феофан. Он прибыл в заплатанном рубище, но просиял богодухновенной мудростью в утверждении догматов истинного православия.

В возрасте 50 лет преподобный тяжело заболел и до самой кончины жестоко страдал. Находясь на смертном одре, преподобный непрестанно трудился: он писал "Хронографию" – историю Христианской Церкви с 285 по 813 год. Этот труд до сих пор является ценным источником по истории Церкви.

По воцарении императора Льва Армянина (813–820), когда святой был уже глубоким старцем, возобновилось иконоборчество. Святого Феофана принуждали принять ересь, но он твердо воспротивился этому и был заключен в темницу. Его обитель "Великое Село" была сожжена. Пробыв в темнице 23 дня, преподобный исповедник скончался († 818). После смерти нечестивого императора Льва Армянина обитель "Великое Село" была восстановлена, и туда перенесены были святые мощи исповедника.

Житие святого отца нашего Феофана исповедника

Память 12 марта

Преподобный Феофан родился в Царьграде от благородных родителей – Исаака и Феодотии. Исаак был в родстве с царем Львом Исаврянином и сыном его Копронимом 1876 , почему и прозывался Исаврием, так как был того же царского рода и происходил из страны Исаврийской. При царском дворе он занимал почетные должности и в царствование Копронима был воеводою.

В это время возникла иконоборческая ересь, и на людей благочестивых началось сильное гонение.

Благочестивые Исаак и супруга его Феодотия строго держались православного учения и сподобились стать родителями такого сына, который скоро должен был воссиять, как заря в Церкви Христовой. Они нарекли его Феофаном, что значит явленный Богом 1877 . Так он был назван прежде всего потому, что родился в праздник Богоявления Господня, который по-гречески назывался Феофания 1878 ; но главным образом он так был наречен по Божиему смотрению – во извещение того, что его, как некогда пророка Иеремию, Господь из чрева материнского избрал и освятил быть великим светильником Своей Церкви ( Иер.1:5 ). Как свидетельствует книгохранитель Анастасий, его иногда называли и отчим именем – Исаак, но то было прежде пострижения его в иноческий чин, к которому он пламенно стремился с самой юности своей, как об этом и будет рассказано в его житии.

По рождении блаженного и богоявленного Феофана, родитель его Исаак, прожив еще три года, преставился к жизни бесконечной. Умирая, он написал завещание, в котором трехлетнего сына своего вместе с матерью отдавал на попечение и охранение самому царю Константину Копрониму, как своему родственнику.

Учась Божественному Писанию и совершенствуясь в добродетельной жизни, отрок с летами стал отличаться необыкновенным разумом. Когда Феофану было двенадцать лет, один из сенаторов пожелал обручить с ним свою десятилетнюю дочь, так как юноша Феофан был красив, очень умен, богат и приходился родственником царю. На это обручение охотно соглашалась и Феодотия, мать Феофана. Но так как все это не могло произойти без царской воли, то сенатор тот обратился с усердной просьбой об этом к самому царю, ища с ним породниться чрез брак своей дочери с царским племянником. Когда царь согласился на это, совершилось обручение детей, прежде дозволенного для брака возраста, но самый брак был отложен до совершеннолетия обрученных.

В это время умер царь Копроним; после него вступил на престол сын его Лев IV, прозываемый по матери Хазар 1879 , ибо она была дочерью хазарского хана и в идолопоклонстве называлась Хазарою, а во святом крещении была наречена Ириною.

Спустя несколько лет скончалась и Феодотия, мать Феофана. Она умерла прежде брака сына своего, оставив ему бесчисленное богатство.

В доме Феофана жил тогда некий богобоязненный и целомудренный раб; Феофан его очень любил за его добродетельную жизнь и считал этого раба за своего лучшего советника. Вдохновляемый частыми душеспасительными беседами с ним, а больше наставляемый вседействующим Духом Святым, Феофан возлюбил целомудрие, помышляя только об одном: как бы сохранить нетленною свою девственную чистоту, и, пламенно желая иноческого чина и жития, начал раздавать все свое богатство нищим и убогим.

Узнав об этом, тесть Феофана, вопреки желанию жениха, старался скорее совершить брак, – тем более, что настало и совершеннолетие жениха и невесты.

Когда наступил назначенный для брака день и, по обычаю, шел уже брачный пир, богоявленный юноша Феофан, возносясь умом своим к Богу, в тайне сердца своего молился, чтобы Господь благодатью Своею сохранил его в чистом девстве.

И вот, когда юноша Феофан с невестою своею был уже в брачном чертоге, то он сел на одре и, сердечно воздохнув, обнаружил крывшийся в нем помысел, и так сказал невесте своей:

– О возлюбленная, не знаешь ли, что время сей нашей жизни коротко, но кончина наша неизвестна и суд немилостивый ждет тех, кто, проводя жизнь свою в удовольствиях и богатстве, часто прогневляет Господа. Брак же, хотя и установлен Самим Богом, но необходимые при брачной жизни мирские попечения отдаляют ум человеческий от Господа, благочестивые мысли людей делают тщетными и не допускают на будущую жизнь смотреть светлыми очами души. Мы знаем, что Лазарь за временное страдание был отнесен ангелами на лоно Авраама, а богатый, проведший жизнь в изобилии, был ввержен в ад и не мог получить даже капли воды, чтобы остудить язык свой ( Лк.16:24 ). Слышим также и Евангельские блаженства, уготованные на небесах ( Мф.5 ). Кому они обещаны? Не богатым, живущим в веселии мира сего и во всяком благополучии, но нищим, плачущим, алчущим, жаждущим, претерпевающим гонение и поношение ради Христа; кратко скажу: тесный и узкий путь вводит в жизнь вечную, пространные же врата и широкий путь вводят в геенну ( Мф.7:13–14 ); знаем мы также, что кто в этом веке живет роскошно, в суетных утехах, тот в будущем веке будет терпеть скорбь, горесть, – да иначе и не может быть. Посему, возлюбленная моя невеста, если желаешь, воздержимся от плотского супружеского соединения и единодушно пребудем в чистом девстве; теперь поживем немного вместе как бы в плотском браке, ради твоего жестокого отца, но под видом супружества останемся, как брат с сестрою; а потом, когда нам пошлет Господь удобное время, пойдем в монастырь: я – в мужской, а ты – в женский. Так посвятим себя на всю жизнь Господу, дабы в будущем веке сподобиться части святых Его угодников.

Святая невеста Феофанова, как добрая земля, приняв сие доброе семя, с радостью в душе ответила блаженному Феофану:

– Я знаю, возлюбленный господин мой, слова Спасителя нашего, говорящего в Евангелии: «если кто не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» ( Лк.14:26 ; Мф.10:38 ). Итак, сделаем себя достойными последователями нашего Господа и, если хочешь, оставим все суетное. Если ты согласен, согласна и я; если тебе так угодно, угодно и мне; и если ты хочешь остаться в девстве, то и я желаю этого. И представим себя непорочными Небесному Жениху, сохранив чистыми не только души наши, но и тело. Какая нам будет польза, если мы, прожив в суете эту маловременную жизнь, лишимся вечных благ? А если у нас будут дети, то исполнимся еще большей печали, заботясь день и ночь об их пропитании и их судьбе, впадая при этом в многоразличные сети мира сего. Когда же настанет неизвестная для нас смерть, куда мы тогда перейдем – в рай или геенну – мы этого еще теперь не знаем. Итак, поживем в чистоте, тайно храня свое девство, пока Господь не сподобит нас иноческого чина.

Блаженный юноша, услышав сии слова своей целомудренной невесты, подивился ее благоразумию и, падши на землю, воздал благодарение Богу, наставившему девицу Духом Своим Святым на такое решение, кое было совершенно согласно с его намерением. И всю ночь ту они провели в молитвах, прося свыше помощи, дабы начатый ими образ жизни прошел в совершенстве.

Когда же наступило утро, они заснули на короткое время и оба увидели один и тот же сон: им в видении предстал некий юноша со светлым лицом; улыбаясь, он ласково проговорил им:

– Господь принял ваше намерение и прислал меня благословить вас на то житие, на кое вы согласились, – дабы вам предстать Ему святыми и непорочными.

Сказав сие, он назнаменовал их по всему телу крестным знамением и стал невидим. Воспрянув от сна, они рассказали друг другу сон, одинаково ими виденный. В это время они почувствовали несказанное благовоние, исходившее от присутствия Ангела, и удивились. И тогда же, падши на землю пред Господом, они воздали Ему усердную хвалу. То же небесное благоухание, в продолжение долгого времени, было обоняемо многими не только в их чертоге, но и по всему дому. И жила сия святая чета, как ангелы во плоти, горя пред Богом пламенем Божественной любви, как два священника или как две маслины, источающие елей щедрот, ибо они каждый день подавали неисчислимые милостыни, щедро раздавая неимущим все свое имение.

Спустя некоторое время тесть Феофана, узнав о своем зяте и дочери, что они живут в девстве и раздают нищим все свое богатство, весьма опечалился. Отправившись к царю, он возвестил ему об этом и жаловался на зятя:

– Увы мне, несчастному! – вопил он, – увы окаянной старости моей из-за непотребного зятя моего! Он бессмысленно тратит богатство и понапрасну губит мою юную дочь, не живя с нею по-супружески, и нет мне никакой надежды утешиться внуками своими. И зачем он взял ее? Зачем прежде брака не нарушил обета обручения и не отказался от нее, дабы не привести ее, столь юную, в такое несчастие, а мою старость не подвергнуть еще большей печали? У меня двойная печаль: я сожалею о дочери моей, что она, будучи замужем, не имеет мужа и не может быть матерью, и о напрасно расточаемом богатстве, так как Феофан расточил не только свое имение, но уже немалую часть того, что дано мною за дочерью в приданое.

И просил он царя наказать и убедить зятя его жить по закону супружескому и не тратить понапрасну свое имение.

Царь, исполнившись гнева, призвал к себе блаженного Феофана и, яростно глядя на него, стал угрожать ему, повелевая переменить свой образ жизни; в случае же несогласия, он обещался ему выколоть глаза и сослать в заточение.

Но богоугодный юноша не обращал внимания на царские угрозы и не оставлял своей столь прекрасно начатой чистой, девственной жизни: он старался более снискать милости у Царя Небесного, нежели у царя земного.

Вскоре после этого Феофану было приказано царем, по некоторым народным нуждам, отправиться в Кизическую страну 1880 . Это путешествие нарочно было выдумано тестем: с одной стороны для того, чтобы, среди забот о вверенных ему царем делах, Феофан прекратил и забыл совершать обычные молитвенные подвиги, посты и воздержания, – с другой же стороны, чтобы он перестал раздавать свое имение, над которым блюстителем теперь становился тесть его.

Когда Феофан, исполняя царское повеление, отправлялся в Кизик, царем и тестем было приказано идти с ним и супруге его, ибо отец не мог вынести и того, чтобы его дочь, хотя на малое время, разлучалась с мужем.

Случилось им переправляться через реку, которая прежде называлась Риндакосом, а потом народ прозвал ее Великою; на одном берегу ее лежала область Олимпийская, а на другом – Сигрианская 1881 .

Блаженному Феофану захотелось проехать этою рекою, хотя можно было ехать и сушею; но ввиду постигшей тогда его телесной немощи, он предпочел путь речной, как более легкий. Произошло же все это по Божьему смотрению. Отослав по суше своих друзей и рабов с конями и колесницами, он сам сел в лодку со своею блаженною супругою и немногими слугами; плывя по реке, Феофан любовался прекрасными Сигрианскими горами, холмами и пустынями и горел духом к безмолвному на них житию. И увидел он на одном месте, среди гор, пространную долину, на которой рос густой лес; и ему очень понравилось это место. Пристав к берегу, чтобы переночевать, и приказав всем остальным остаться в лодках, Феофан отправился на эту долину и, обходя то пустынное место, умилился душою. Став же на одном месте в густом лесу, он стал усердно молиться Богу. Воздевая руки к небу и со слезами на глазах много раз припадая к земле, он произносил:

– «Укажи мне путь, по которому мне идти»! ( Пс.142:8 ).

Объятый великим желанием пустыннической жизни и решив тотчас же оставить все, Феофан скрылся в той пустыне. Утомившись в молитве и сев отдохнуть, он увидел того световидного ангела, который некогда явился ему и его невесте в их брачном чертоге. Сей небожитель, показывая перстом на пустыню, сказал Феофану:

– Тебе подобает здесь поселиться, но подожди немного, пока будут взяты от земли живых преграждающие тебе сей путь; они скоро отсюда возьмутся, и тогда ты беспрепятственно пойдешь туда, куда хочешь.

Этим видением святой Феофан был весьма обрадован. В радости возвратясь к лодкам, он продолжил путь. Замечая находившихся в тех Сигрианских горах пустынные монастыри и хижины отшельников, он посещал их, обходя вместе со своею целомудренною супругою. В этих местах он встретил некоего прозорливого старца, по имени Григория, по прозванию Стратигия, жившего в местности, называвшейся Полихроние. Блаженный Феофан открыл этому старцу свое намерение и желание и от него услышал то, что раньше этого сказал ему явившийся ангел. Сей старец, за свое ангелоподобное житие сподобленный Богом дара предвидения, сказал Феофану:

– Подожди немного, добрый юноша, скоро и царь и тесть твой истребятся с лица земли, и ты, будучи свободен, исполнишь свое благое намерение.

Добродетельной же невесте Феофановой святой старец сказал тихо на ухо, что ее возлюбленный брат Феофан в свое время получит и венец мученический.

После этого святой Феофан отправился в Кизик и исполнил то, что ему приказал царь относительно народного управления. Там он часто уходил со своими слугами в близлежащие Сигрианские горы, где и посещал святых отцов. Испрашивая их благословения и молитв, Феофан в то же время назидал душу их боговдохновенными беседами.

Особенно он часто ходил к прозорливому Григорию Стратигию и к Христофору, игумену «Малого Села», – так назывался тот монастырь. Однажды, когда Феофан проходил чрез Сигрианские горы, ради посещения пустынножителей, в одном месте ему пришлось промедлить. В то время стояла сильная жара, ибо время было жатвенное, а посему Феофан и все бывшие с ним сильно захотели пить.

Место же то было пустынное и безводное. Когда день уже склонялся к вечеру, пришлось там ложиться и ночевать. В это время и сами они и скот их положительно изнемогали от жажды. Блаженный Феофан, помолившись, сел под одним холмом, дабы хотя немного уснуть и заглушить жажду сном. И вот, только что он задремал, внезапно над главою его потек источник живой воды и омочил его. Итак, не презрел раба Своего Господь, некогда источивший из камня воду неблагодарному еврейскому народу; тем более Он благоизволил это сотворить для благодарного слуги Своего во время такой нужды. Святой, пробужденный неожиданным шумом обрызгавшей его воды, тотчас же встал со своего места и созвал всех бывших с ним. И все, собравшись, удивлялись тому неожиданному и внезапному чуду и прославляли Бога. И все не только утолили свою жажду, но напоили и скот свой.

Когда они встали на другой день, то источника уже не было: место то стало сухо, и не было даже следа воды на нем.

Особенно они тому удивлялись и за то прославляли чудесную силу Божию, что Господь во время жажды и в земле совершенно безводной извел источник, а когда нужды в воде уже не было, Он иссушил воду, явно тем показывая, что на каждом месте Господь готов подать все нужное тому, кто прежде всего ищет Царствия Божия и правды Его ( Мф.6:33 ).

После того Феофан некоторое время провел в Кизике и, исполнив там надлежащим образом все приказанное царем, возвратился в Царьград.

В это время сбылось предсказание ангела божьего и пророчество преподобного Григория: умер царь Лев Хазар, сын Копронима и внук Льва Исаврянина; умер и тесть Феофана, и он, как и святая его невеста, стали свободными. Тотчас же они, как и хотели, раздали все свое богатство и все свои имения. Потом Феофан в одном из женских монастырей в Вифинии 1882 постриг свою невесту, дав этому монастырю на пропитание ее много угодий; при пострижении она была наречена Ириной. В иночестве Ирина угодила Богу и совершила много чудес, получив от Бога дар исцелять болезни и изгонять бесов. Об этих чудесах впоследствии поведал святейший патриарх Цареградский Мефодий .

По пострижении своей блаженной невесты, девицы Ирины, святой Феофан раздал нищим в Царьграде остаток своего имения и, оставив только немного денег, отправился к вышеупомянутому прозорливцу Григорию Стратигию. Им-то Феофан и был пострижен в иноческий образ. Там от оставшихся денег святой Феофан создал сему старцу монастырь и жил при нем довольно продолжительное время, совершенствуясь в иноческих подвигах.

Потом, по совету того же старца, святой Феофан отправился на остров, называемый Калонимос 1883 ; на этом острове у Феофана было небольшое, оставшееся от родителей селение, которое он еще не успел раздать нищим. Там он устроил монастырь, куда перевел всю братию из Феодоровской обители, именуемой Монохерария; вызвал и поставил им и игумена – мужа благоговейного и опытного. Сам же Феофан затворился в свою келию и стал заниматься списыванием книг, ибо он был искусным писцом. Эти книги он продавал и на вырученные деньги прокармливал не только себя, но и других.

По прошествии нескольких лет скончался игумен того монастыря, и братия стали настойчиво просить преподобного Феофана, чтобы он сам согласился быть их игуменом. Но святой не согласился и снова отправился в гору Сигрианскую; вспомнив же ту пустыню, где он удостоился явления ангела, когда плыл в Кизик, Феофан пошел туда и стал жить в той пустыне угождая Богу. Скоро преподобный Феофан населил ту пустыню богоугодными пустынножителями, ибо многие стали приходить к нему и селиться около него, так что вскоре явилась нужда устроить монастырь.

В сей пустыне было некое место, принадлежавшее одному земледельцу; место это называлось «Великое Село». Святой Феофан, послав к своим знакомым и заняв у них денег, купил это место и устроил здесь монастырь при помощи Господа, подающего по Своему Божественному промыслу все потребное для нас. Вскоре преподобный и занятые деньги отдал, и в монастыре своем в изобилии имел все нужное для пропитания собравшейся к нему братии.

Святому Феофану нельзя было не принять в сей своей обители игуменского сана, ибо его умоляли об этом все пустынножители, да так и необходимо было.

Будучи игуменом, Феофан был тем начальником, каковому повелевает быть и Христос в Евангелии: «И кто хочет между вами быть большим, да Будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» ( Мф.20:26–27 ). Преподобный игумен Феофан работал своими руками, служа всем, ибо Господь даровал ему тогда большую телесную силу, и он в каждой монастырской работе принимал участие больше всех и был для всех примером добродетельной и в то же время трудолюбивой жизни.

В это время, а именно: в царствование Константина, сына Льва и внука Копронима, при благочестивой матери его Ирине и при святейшем патриархе Цареградском Тарасии, в Никее был созван против иконоборцев VII Вселенский Собор 1884 . На этом соборе святая Церковь прокляла ересь иконоборческую, и благоговейное почитание святых икон было снова восстановлено. На этот собор был вызван и преподобный Феофан, игумен Великого Села в Сигриане 1885 . Утверждая на этом соборе истинное правоверие, Феофан среди святых отцов сиял как светлая звезда. Его присутствие на соборе было для многих весьма полезно; там, где многие красовались прекрасными одеждами, колесницами и конями, он туда приехал на плохом осле, в старой одежде и заплатанных рубищах. Все, кто знал его прежнюю жизнь, когда он был богат, знатен и близок к царю и был одним из членов синклита, умилялись, видя его в таком смирении и нищете, и все поучались тому, что ради Господа можно так смириться и обнищать, и все в мире считать за ничто.

По окончании святого собора преподобный возвратился в свой монастырь, привезя благочестные догматы святой веры, утвержденные на сем Вселенском соборе, как лучшее украшение своей обители. Здесь Феофан продолжал подвизаться в обычных своих подвигах, просвещая примером своей добродетельной жизни не только свою обитель, но и всю окрестную страну; о нем всюду прошел слух, и все ради него прославляли Отца Небесного. За его благочестивую жизнь ему дана была от Бога и благодать чудотворения: он исцелял и болезни и изгонял бесов из людей. Однажды, когда преподобный уснул, бес задумал напасть на него; уподобившись дикому вепрю, он стал грызть большой палец руки святого, так что ему стало весьма больно. Тотчас же восстав от сна, Феофан заметил на своем пальце следы зубов своего врага, хотевшего совсем отгрызть его палец, и рана эта причиняла сильную боль святому, но взяв находившееся у него миро от Животворящего Древа Крестного, он помазал им больной палец и тотчас же исцелил. С тех пор, получив власть над бесами, Феофан словом своим стал изгонять их из приводимых к нему страждущих людей.

Сей преподобный отец, плывя однажды на корабле, утишил бурю. Приходящим к его обители странникам и убогим он в изобилии раздавал хлеб и другую пищу и при этом хлеб не умалялся – подобно тому, как делал это пророк Илья с кадкой муки той вдовы, у которой жил ( 3Цар.7:16 ).

Однажды келарь стал роптать на святого за то, что он раздает нищим хлеб, а между тем его не достает и живущим в монастыре. Тогда преподобный Феофан велел ему сосчитать и измерить все, что находилось в кладовой, и оказалось, что ничего не уменьшилось; вся братия прославила за сие Бога, а роптавший келарь, упав на колени, стал просить прощения у Святого.

Уже будучи пятидесяти лет, преподобный Феофан заболел каменной болезнью и жестоко страдал. С того времени он всю остальную жизнь свою провел на одре, и тот, кто молитвой своей исцелял других от болезни, не просил от Господа исцеления своего недуга, но терпел его с благодарением. В этой болезни для него и настало время исповеднической кончины, по пророчеству того прозорливого старца Григория, который тихо на ухо сказал его невесте, святой девице, что в свое время и ее жених получит мученический венец.

Спустя много лет, когда преподобный уже состарился и сменилось несколько греческих императоров (ибо после вышеупомянутого царя Константина, царствовавшего вместе с матерью своею Ириною, вступил на императорский престол Никифор вместе с сыном своим Ставрикием, а после них царствовал Михаил Куропалат), – вот после этих-то императоров скипетр греческого царства принял Лев Армянин 1886 . Этот император воздвиг иконоборческую ересь. Он сильно смутил Церковь Христову, изгнав с престола святого патриарха Никифора с его учениками 1887 ; многих же других христиан он за почитание икон прямо мучил и убивал.

Церковный историк Георгий Кедрин 1888 пишет о святом Феофане следующее: когда патриарх Цареградский Никифор ехал морем в заточение и на корабле проезжал мимо той местности, где находилась обитель преподобного Феофана, то сей последний узнал об этом своими прозорливыми духовными очами; он велел ученику своему принести в кадильнице горящих углей, положил на них фимиам и, приказав зажечь свечи, поклонился до земли, как будто беседуя с кем-либо мимоидущим. Когда ученик спросил Феофана:

– Что делаешь, отче, и с кем, поклонившись, беседуешь!

Преподобный ответил:

– Вот едет в заточение изгнанный за правоверие святейший патриарх Никифор и теперь на корабле плывет мимо нашей страны. Ради него я и зажег свечи и фимиам, дабы нам воздать подобающую честь патриарху.

Это провидел и ехавший на корабле святейший патриарх Никифор, ибо он, внезапно преклонив колена, ответил святому старцу тоже поклоном и, воздев руки, благословил его. Один инок, бывший со святейшим патриархом, спросил его:

– Кого благословляешь, святейший отец, и перед кем ты встал на колени?

На это патриарх Никифор ответил:

– Вот сейчас исповедник Феофан, игумен Великого Села, приветствовал нас зажженными свечами и фимиамом; ему и я взаимно поклонился; ведь ему, подобно нам, тоже в скором времени придется пострадать.

Все это вскоре и сбылось.

Спустя немного времени злочестивый царь Лев Армянин, желая прельстить преподобного Феофана к единомыслию с собою, послал к нему послов и с честью призывал его к себе в Царьград; при этом он лукаво писал ему: «В скором времени мне предстоит война с нечестивыми, но прежде нежели выйти на них, мне нужно вооружиться твоими молитвами, и так, честный отец, не откажись прийти к нам».

Преподобный Феофан, хотя и видел лукавство царя и был в это время одержим тяжким недугом, однако, решил отправиться, дабы пострадать за истинную веру. Сев в корабль, святой скоро прибыл в Царьград, но там не был введен к царю, ибо царь стыдился и боялся обличений Феофана. Но он послал к преподобному Феофану знатных своих сановников, дабы лестными обещаниями прельстить его к своему зловерию.

– Если, – говорил он через них святому мужу, – ты будешь единомышлен с нами, я твой монастырь обстрою высокими каменными зданиями и обогащу его во всем; и ты будешь превознесен у меня честью больше всех, а также и всех близких сродников твоих я почту великих саном.

К этим обещаниям царь присоединял, впрочем, и угрозу:

– Если же ты, – продолжал он, – будешь противоречить нам, то сам будешь повинен в великом бесчестии.

На это святой Феофан чрез посланных отвечал царю:

– Я ничего не желаю из богатств Мира сего: если я, будучи юношей, ради любви ко Христу, покинул все свое золото, серебро и все свои имения, которые были у меня, то неужели в старости я их пожелаю? Да не будет этого. О монастыре же и о братьях моих промышляет Сам Господь, больше всех царей и князей земных. Зачем же, царь, ты устрашаешь меня своею угрозою, как какого-нибудь малого отрока розгою! Приготовь для меня мучения, зажги огонь, и я, хотя и не могу ходить по болезни моей, как это ты видишь, однако, за правоверие я брошусь в огонь.

Выслушав эти с великим дерзновением сказанные слова святого, посланные отправились к царю и все это ему передали. Царь, удивившись такой неслыханной смелости, приказал пойти к преподобному, дабы побеседовать с ним, некоему софисту Иоанну, коварному волшебнику и еретику; но он пред богодухновенными словами преподобного отца оказался как бы немой и побежденный им, и со стыдом возвратился к пославшему его царю.

Тогда царь, исполнившись гнева, приказал заключить преподобного Феофана в темное и тесное помещение при так называемой Елевфериевской палате и приставить к нему стражей. В этом мрачном заключении преподобный, уже будучи старым и больным, провел два года; здесь его каждый день то ласкою, то угрозами старались вовлечь в иконоборчество, и нарочно посылаемые к нему злочестивые еретики издевались над ним и злословили его. Однажды, когда царь с ласкою отправил посла своего к святому, желая, чтобы он подписался под указом о низвержении икон, преподобный Феофан ответил ему:

– Познай, царь, даровавшего тебе царство, Того, Кем и цари царствуют, и мучители властвуют на земле. Познай, – говорю тебе, – что Господь, будучи неописуем, изволил быть видимым и, приняв наше естество, стал во всем подобен нам, кроме греха; и сим естеством, обоженным в Себе, Он воскрешал мертвых, просвещал слепых, очищал прокаженных и много других сотворил чудес. Сим Своим человеческим естеством Он принял добровольно от иудеев смерть, в третий день воскрес, со славою вознесся на небо и уже никогда не разлучается от Отца. Об этом человеческом естестве во Христе нас учит Евангелие; посему эту Евангельскую книгу мы и приемлем с благоговением, веруя всему написанному в ней, всем чудесным делам Христа, – так что в Евангелии почитаем как бы Его Самого. И если мы не осуждаемся, что веруем в дела Христовы, описанные в словах, то за что же мы осуждаемся, если принимаем и чтим ту же Евангельскую историю, но только изображенную на иконах? И варвары, пришедшие к нашей вере, благодаря иконам, легко узнают все житие Христа на земле с людьми и все Его чудесные дела. Да и как много людей некнижных, смотря на изображенные на иконах чудеса Христовы и на Его вольную смерть, прославили пострадавшего за нас Господа? Но ты, отвергая иконы, должно быть позавидовал их спасению. И какой собор когда-нибудь считал грехом и святотатством почитать святые иконы? Разве не Сам Христос послал на исцеление едесскому князю Авгарю образ Своего Лица, нерукотворно соделанный 1889 ? И разве не святой апостол Лука оставил нам расписанную разноцветными красками икону Пресвятой Девы Богородицы 1890 ? Ничего здесь нет противного преданию и учению святых отцов: святой Василий Великий , испытатель неизреченных Таинств, сказал, что честь, оказанная иконе, восходит на описанное на ней. Также и Иоанн своими златыми устами проговорил: «я люблю и из воска сделанный образ» 1891 . Святой же Кирилл 1892 – сии гусли Святого Духа, произнес: «часто видя изображение на иконе Страстей Христовых, я не могу без слез проходить мимо сей иконы». Итак, если первые шесть Вселенских Соборов, бывших до седьмого собора, не возбранили почитать святые иконы, с воздаянием чести изображенным на них лицам и событиям, то ты ли думаешь быть мудрее их! Твое дело, царь, вести войну против иноплеменников, исследовать же церковные догматы и законы подобает святым отцам, а не царям.

Прочитав это послание преподобного отца, царь исполнился несказанной ярости; он тотчас же послал в Сигрианскую страну одного своего жестокого сановника, чтобы разорить Феофанову обитель, называемую «Великое село» и сжечь ее совершенно; учеников же его, избив беспощадно, – разогнать. Другого же посла, столь же лютого, царь послал к преподобному Феофану, который уже два года был заключен в мрачной темнице Елевфериевского замка 1893 .

Этот посланник, содрав одежду со святого старца, который и без того был изможден постом и продолжительною болезнью, бил его беспощадно воловьими жилами по хребту и по чреву и, дав ему триста ударов и заключив снова в темницу, ушел от него.

Утром, по повелению царя, мучитель этот опять пришел к преподобному; выведя его из темницы, он жестоко бил его. А потом святого Феофана отправили в заточение на остров Самофракиский 1894 . Преподобный отец заранее предвидел это своими прозорливыми очами и служившему ему послушнику еще за несколько дней сказал, что они будут отосланы на сей остров. Прожив на этом месте всего двадцать три дня, святой мученик от изгнания земного, украшенный венцом исповеднического страдания, преселился к отечеству небесному 1895 , и честное тело его было положено там в деревянной раке. Бог же прославил Своего святого угодника не только при жизни его, но и по преставлении: Он даровал святым его мощам целебную силу, и много больных, только прикоснувшись к его раке, получили исцеление.

После того как убит был злочестивый царь Лев Армянин, изгнанные ученики святого Феофана снова возвратились в Сигрианскую гору и обновили сожженный монастырь. Сюда они перенесли с острова Самофракийского святые мощи преподобного отца своего Феофана и с благоговением положили их в церкви, причем от них совершалось множество чудес, – во славу Христа Бога нашего, с Отцом и Святым Духом славимого, во веки. Аминь 1896 .

Кондак, глас 2:

Свыше прием божественное откровение, со тщанием изшел еси от среды молвы житейския, и уединився преподобне, чудес приял еси действо, и пророчества достоинство, богатства и супружницы лишився.

* * *

Император Лев Исаврянин (717–741 гг.) был первым иконоборцем, издавшим повеление выбрасывать святые иконы из церквей и уничтожать их. Император Константин Копроним (741–775 гг.) сильно поддерживал иконоборческую ересь. Он созвал в Константинополь собор, названный им Вселенским, на котором отвергнуто было иконопочитание. Исаврия – откуда происходили как император Лев Исаврянин, так и отец Феофана Исаак – небольшая малоизвестная страна в Малой Азии, граничила с Ликаонией и Киликией. В настоящее время остались одни развалины близ Улубунара.

Феофан – греч. Θεοθανοσ – явленный Богом или являющий Бога.

Θεοθανεια (от Θεος – Бог и θαινω – являю) – Богоявление.

Император Лев IV, по прозванию Хазар, царствовал с 775 по 780 г. Он также поддерживал иконоборство, хотя и слабее своих предшественников.

Кизическая страна (с главн. город. Кизиком) находится в северо-западной части Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря.

Сигрианская область – часть Малой Азии, идущая от Пропонтиды (Мраморное море) между реками Риндаком (в древности Ликус, ныне Люнад и в нижнем течении Микалица) и Езепом, отделявшим Мизию от Троады.

Вифиния – северо-западная провинция Малой Азии.

Остров Калоним или Калонимос (ныне Каломиос, в древности Бесбикон) находится против устьев реки Риндака, в Мраморном море.

Святая царица Ирина, супруга Льва Хазара, сначала, по смерти мужа, управляла империей за малолетством сына своего, императора Константина Порфирородного (780–792 гг.), от его имени, а потом от своего (797–802 гг.) – Святой патриарх Тарасий с 784 по 806 год (память его празднуется 25 февраля). VII Вселенский Собор, утвердивший иконопочитание, был созван в 787 году.

Обитель Сигрианская находилась в 22.000 шагах от Кизика и от моря. – Великое село (Мегагрит – Mtgas agros) было в той же области; другая обитель – Малое Село, где настоятельствовал Христофор.

Император Лев Армянин царствовал с 813 по 820 г.

Святой патриарх Никифор управлял Константинопольскою Церковью с 806 по 815 г.; скончался в заточении в 828 году; память его отмечается 13 марта Студийского монастыря, память его празднуется 11 ноября

Георий Кедрин – византийский писатель конца XI или начала XII века, автор так наз. synopis istorion. Сочинение его начинается от сотворения мира и охватывает историю еврейскую, римскую и византийскую до вступления на престол Исаака Комнена (1057 г.).

Во время земной жизни Господа Иисуса Христа в городе Едесе, в Месопотамии, был князь Авгарь, пораженный проказою. Услышав об исцелении Иисусом Христом всяких болезней, Авгарь послал к Нему с живописцем Ананиею письмо, в котором просил Его прийти в Едес и исцелить его. Господь ответствовал, что Он не может прийти к нему, но, по совершении дела Своего на земле, пошлет к нему одного из Своих учеников, который и исцелит его. После того Господь умыл Лицо Свое и стер Его полотенцем. В это время на сем убрусе отобразился Лик Господа. Авгарь, приняв и облобызав его, почувствовал большое облегчение от болезни. По вознесении Господа на небеса святой Фаддей, один из 70 апостолов, пришел к Авгарю и совершенно исцелил его от проказы. Жители Едеса вместе с князем приняли крещение от апостола, а святой убрус поставлен был в стене над главными воротами города, где и пребывал до 944 года, когда был перенесен из Едеса в Константинополь; перенесение это (праздн. 16 августа

Святой Апостол и евангелист Лука по преданию был живописцем и, с соизволения Богоматери, написал несколько икон Ея (см. житие его, 18 октября).

Память его почитается 13 ноября и 30 января

Память св. Кирилла отмечается 18 января

Елевферийский замок (или палата) помещается в той части Константинополя, где теперь находится Сераль (дворец турецк. Султана).

Самофракия – остров в Егейском море, в 5 12 милях от Фракийского берега.

Святой Феофан скончался около 818 года

Святой Феофан оставил после себя «Хронографию», в которой описал события Церкви с 285 до 813 года.

Тропарь Феофану исп., Сигрианскому

глас 5

Воздержа́нием житие́ укра́сил/ и, у́ды умертви́в,/ победи́л еси́ вра́жия ко́зни, о́тче Феофа́не,/ преста́вился еси́ к Бо́гу в ве́чную жизнь,/ я́ко досто́ин прича́стник,/ моля́ся непреста́нно// поми́ловати ду́ши на́ша.

Перевод: Ты украсил свою жизнь воздержанием и телесные страсти умертвив, победил ты вражеские козни, отец Феофан, преставился ты к Богу и жизни вечной, как достойный наследник, молясь непрестанно о помиловании душ наших.

Канон преподобному Феофану Сигрианскому

Глас 4

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Бо́га, пло́тию я́вльшагося, стопа́м после́довал еси́, благоче́стием, о́тче, разже́гся, я́ко отсю́ду зва́ние прие́м, е́же пои́стинне тезоиме́нно, я́ко промышле́ние прообразова́ся.

Насла́ждся жела́ннейшим раче́нием Влады́ки твоего́, пренебре́гл еси́ любо́вь мирску́ю; сраствори́в же ся Боже́ственней любви́, жите́йскую красоту́ в ничто́же вмени́л еси́, всеблаже́нне.

Устреми́вся зверови́дно, гоня́ше Ле́в, томи́тель избра́нныя, не терпя́ зре́ти почита́ему ико́ну Христо́ву, с ни́миже и тя́, Феофа́не, изгна́нию осуди́.

Богоро́дичен: Две́рь, я́же к на́м Твоего́, Го́споди, сни́тия, Восто́к, и Со́лнце, и Све́т та́инственно Тя́ нарица́емаго преесте́ственно облиста́, сугу́ба естество́м Богочелове́ка.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, О́тчею ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Све́та Боже́ственнаго испо́лнен ви́ден бы́л еси́, Феофа́не, любо́вию сраствори́вся Жела́емому, блаже́нне. Те́мже твою́ сла́вную па́мять почита́ем.

Отре́к злочести́ваго Льва́ повеле́ния, преда́ния благоче́стно церко́вная удержа́л еси́. Те́мже тя́ Христо́с чудесы́ просла́ви.

Вжиля́емо наде́ждею и ве́рою, преподо́бне, твоея́ пло́ти неможе́ние, душе́вною кре́постию утвержда́емь, Бо́гу присво́ил еси́ те́ло купнора́бное.

Богоро́дичен: Созда́вый в нача́лех от пе́рсти мя́, челове́ка, зи́ждется мене́ ра́ди во чре́ве Твое́м, Всенепоро́чная, дре́внее паде́ние исправля́я.

Седа́лен, гла́с 8.

Рачи́тель любве́ Иису́совы бы́в, отрази́л еси́ сла́сти и жите́йский мяте́ж, и, мона́шествовав, пожи́л еси́ на земли́, я́ко небе́сный а́нгел, и чуде́с то́чиши дарова́ния, преподо́бне. Те́мже во светоно́сней и святе́й твое́й па́мяти ве́рно восхваля́ем тя́ и согла́сно вопие́м ти́: богоно́се Феофа́не, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Я́ко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода. Те́мже, а́нгельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Крестобогоро́дичен: А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мляй Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Небе́сное угото́вася жили́ще я́ко страда́льцу, тебе́, сла́вне: от земны́я бо, ра́дуяся, преложи́лся еси́ ски́нии, вопия́ Влады́це твоему́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Венцено́сец, Феофа́не, показа́лся еси́, честно́е бо изображе́ние Христо́во, богоно́се блаже́нне, не отве́рглся еси́ чествова́ти. Те́м и взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Проти́вяся повеле́нию мучи́теля злочести́ваго, преподо́бный плотска́го неможе́ния отню́д небреже́, взыва́я Созда́вшему: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Возвели́чился еси́ чудесы́, богоно́се, и́бо Христо́с возмзди́ тя́ за терпе́ние. Те́мже исцеле́ния то́чиши тре́бующим, я́коже от исто́чника, свяще́ннейше.

Богоро́дичен: Превы́шши а́нгел показа́лася еси́, Еди́на: Сове́та бо Вели́каго А́нгела родила́ еси́ — Сло́во, вся́ просвети́вшаго, ве́рою зову́щия: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Сло́вом всеблагочести́вым правосла́вно пропове́да преподо́бный Феофа́н ве́ры повеле́ния, ду́хом сия́я.

Бога́тство всеразли́чно богому́дренне разда́л еси́ по повеле́нию Влады́ки, в нищете́ живу́щим после́дуя, всехва́льне.

Име́я твою́ ду́шу по о́бразу Созда́вшаго, пречи́стей Влады́чней покланя́лся еси́ ико́не, любо́вию облобыза́я.

Богоро́дичен: Све́та безле́тнаго на́м, под ле́ты бы́вшаго, родила́ еси́, Богома́ти, су́щим во тме́ жития́, и ми́р просвети́ла еси́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Пожру́ Ти́ со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Напра́ви к доброде́тели житие́ мое́, преподо́бне, поще́ния стезю́ моли́твами твои́ми, блаже́нне, углажда́я, по не́йже кре́пко правоше́ствовати мя́, о́тче, сподо́би.

Целому́дренно твою́ жи́знь соверши́л еси́, преподо́бне, с му́дростию, ю́же име́л еси́, с му́жеством же пра́вду, и кру́гом доброде́телей яви́лся еси́ украша́емь.

На благосла́вие му́ченическое вше́л еси́, Феофа́не, Богома́тере Отрокови́цы и му́чеников, о́тче, ико́ны я́ко поче́л еси́, гони́телем сопротивля́яся.

Богоро́дичен: Всю́ Тя́ освяти́ Сло́во Свято́е, во Твою́ всели́вся утро́бу освяще́нную неизрече́нным сло́вом, Богоро́дице, Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Конда́к, гла́с 2.

Свы́ше прие́м Боже́ственное открове́ние, со тща́нием изше́л еси́ от среды́ молвы́ жите́йския, и уедини́вся, преподо́бне, чуде́с прия́л еси́ де́йство и проро́чества досто́инство, бога́тства и супру́жницы лиши́вся.

И́кос:

На земли́ ничто́же предпоче́т, после́довал еси́, ра́дуяся, зову́щему Христу́, и и́го Его́ прия́т на ра́мо твое́ усе́рдно, поко́й обре́л еси́ в души́ твое́й. Его́же и мне́, ни́щему и уны́лому, низпосли́, глаго́лющему и ника́коже соверша́ющему, но еще́ упражня́ющемуся в жите́йских ве́щех и чудя́щемуся, ка́ко все́х избежа́л еси́, сожи́тельницы и бога́тства лиши́вся.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Е́же по о́бразу стяжа́в и по подо́бию, житие́м пресве́тлым, о́тче, прии́м, обою́ду украси́лся еси́, благослове́н еси́ в хра́ме, — вопия́, — сла́вы Твоея́, Го́споди.

Испове́дания венце́м, о́тче, украси́лся еси́, де́лом обличи́л еси́ словеса́ злочести́вых, ве́рныя же извести́л еси́, благослове́н еси́ в хра́ме, — вопия́, — сла́вы Твоея́, Го́споди.

Ума́ тверде́йшим усе́рдием теле́сныя, о́тче, боле́зни подъя́л еси́ терпели́вно, благода́рно Влады́це твоему́ вопия́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Я́ко Богоро́дицу и Цари́цу всея́ тва́ри, вси́ ве́рнии, пое́м Тя́, Чи́стую, и — е́же ра́дуйся! — Тебе́ взыва́ем: благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ви́дя блаже́нне, тве́рдость твоего́ противле́ния, Ле́в мучи́тель во изгна́ние тя́ осуди́ горча́йшее, вселука́вый, с весе́лием же вопия́, сие́ претерпе́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

На первообра́зное ви́дя ико́ны че́сть преходя́щу, на три́знище поте́кл еси́, я́ко страда́лец зако́ннейший и, победи́тель показа́вся, вене́ц прия́л еси́, взыва́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Небе́сную вме́сто земны́я ски́нию тебе́ даде́ вся́ческих Госпо́дь, вме́сто бо тесноты́ обре́л еси́ широту́ ра́дования в ра́йстей сла́дости, с му́ченики вопия́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Све́том облиста́лся еси́ мы́сленным Боже́ственнаго Ду́ха, блаже́нне Феофа́не, те́мже исцеле́ния то́чиши ны́не ве́рою к тебе́ притека́ющим и святу́ю твою́ ра́ку любо́вию почита́ющим и вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Боже́ственною си́лою содержа́й тва́рь всю́ и управля́я я́ве, рука́ми держи́тся Твои́ми, Пречи́стая, я́ко Младе́нец, присносу́щный и сопресто́льный Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху. Ему́же вопие́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Все́ бога́тство расточи́л еси́ убо́гим, богоно́се, пра́вду твою́ я́ве восприе́млеши, тебе́ возсия́вшую, вме́сто тле́нных пожина́я ве́чно пребыва́ющая.

Неду́ги исцеля́еши, всеблаже́нне, Утеши́телевою си́лою, де́моны я́ве отго́ниши де́йством Сего́, преблаже́нне. Те́м, ве́рнии, зря́ще, тя́, богоно́се, ублажа́ем.

Тво́й светоно́сный, богому́дре, преставле́ния де́нь вся́ призыва́ет ве́рныя к прича́стию освяще́ния, его́же и ны́не, ра́дующеся, соверша́ем, свяще́ннейше.

Дае́ши мне́ незави́стен да́р, похвале́ний тебе́ словеса́ спле́тшему усе́рдно, богому́дре, единонра́вна тебе́, я́коже тезоиме́нна сего́ показа́в мольба́ми твои́ми благоприя́тными, всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Зако́н похва́л побежда́ется боже́ственною сла́вою Твое́ю, Де́во, но, я́ко Блага́ и Благосе́рда, Тя́ пою́щих приими́ похвалу́, грехо́в очище́ние воздаю́щи, Богоневе́стная.

Вернуться к списку