-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

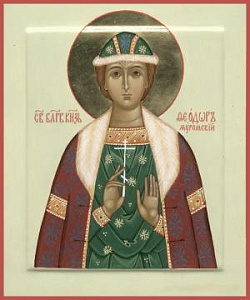

Мученик Феодор Черниговский

Жития мучеников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора

Около середины XIII века (1237–1240 гг.) Россию постигло нашествие монголов. Сначала опустошены были Рязанское и Владимирское княжества, потом в южной России были разрушены города Переяславль, Чернигов, Киев и другие. Народонаселение этих княжеств и городов большей частью погибло в кровавых сечах; церкви были ограблены и поруганы, знаменитая Киевская Лавра была разрушена, а иноки рассеялись по лесам.

Впрочем, все эти страшные бедствия были как бы неизбежным следствием вторжения диких народов, для которых война была поводом к грабежу. Монголы обычно относились безразлично ко всем верам. Основным правилом их жизни служила Яса (книга запретов), содержащая в себе законы великого Чингисхана. Один из законов Ясы велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они не были. Поэтому в Золотой Орде свободно служились богослужения разных вероисповеданий и сами ханы нередко присутствовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских, и других обрядов.

Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали и от наших князей исполнения некоторых своих суровых обрядов, например: прохождения через очистительный огонь, прежде чем явиться перед ханом, поклонения изображениям умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским понятиям это является изменой святой вере и некоторые из наших князей предпочли претерпеть смерть, чем выполнить эти языческие обряды. Среди них следует вспомнить Черниговского князя Михаила и его боярина Феодора, пострадавшего в Орде в 1246 году.

Когда хан Батый потребовал к себе Черниговского князя Михаила, то он, приняв благословение от своего духовного отца епископа Иоанна, обещал ему, что он скорее умрет за Христа и святую веру, чем поклонится идолам. То же обещал и боярин его Феодор. Епископ укрепил их в этой святой решимости и дал им Святые Дары в напутствие вечной жизни. Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали с князя и боярина, чтобы они поклонились на юг могиле Чингисхана, затем огню и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не твари».

Узнав об этом, Батый озлобился и велел Михаилу выбирать одно из двух: или исполнить требование жрецов, или смерть. Михаил ответил, что он готов поклониться хану, которому Сам Бог предал его во власть, но не может исполнить того, чего требуют жрецы. Внук Михаила, князь Борис, и ростовские бояре умоляли его поберечь свою жизнь и предлагали принять на себя и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не хотел слушать никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: «Не погублю души моей, прочь слава тленного мира!» Пока носили ответ его хану, князь Михаил и боярин его пели псалмы и приобщились Святых Даров, данных им епископом. Скоро явились убийцы. Они схватили Михаила, начали бить кулаками и палками по груди, потом повернули лицом к земле и топтали ногами, наконец отсекли ему голову. Последнее слово его было: «Я христианин!» После него таким же образом был замучен его доблестный боярин. Святые мощи их почивали в Московском Архангельском соборе.

Страдание святых мучеников Михаила, князя Черниговского и боярина его Феодора, от нечестивого Батыя пострадавших

Память 20 сентября

Когда ты видишь смуты и войны или иные бедствия, не думай, чтобы всё сие было простым, обычным явлением сего временного мира, или произошло от какого-нибудь случая; но знай, что бедствия попускаются волею всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувство и исправлялись. Вначале Господь вразумляет нас грешных малыми наказаниями; если же мы не исправляемся, тогда Он посылает на нас большие наказания, как некогда и на израильтян. Ибо что попустил Господь на тех, кои не захотели исправиться от вервий бича Христова? ( Иоан.2:15 ) – «Поразишь их, – сказал Он, – жезлом железным» ( Пс.2:8 ). Наказания малые, которые Господь попускает в начале, суть следующие: мятеж, голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие иноплеменников, чтобы хотя в сем великом бедствии люди могли прийти в чувство и обратиться от путей своих лукавых, – по слову пророка: «Когда Он убивал их, они искали Его» ( Пс.77:34 ). Так было и с нами, со всей нашей землею Российской. Когда мы своим злым нравом прогневали благость всемилостивого Бога и сильно оскорбили Его милосердие, прийти же в раскаяние, уклониться от зла и творить благое не хотели, – тогда разгневался на нас Господь праведным гневом Своим и восхотел наказать нас за наши беззакония лютейшею казнью. И вот Он попустил тогда прийти на нас безбожным и жестоким варварам, называемым татарами, с нечестивейшим и беззаконнейшим их царем Батыем 5888 . В бесчисленном множестве напав на русскую землю 5889 , они победили русских благоверных князей и сокрушили их войско; все города они разорили и землю русскую опустошили мечом и огнем, ибо никто не мог сопротивляться тем безбожным полчищам, коим за наши грехи предал нас Бог, глаголавший некогда чрез пророка: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас» ( Ис.1:19–20 ). Христиане, спасшиеся от меча и пленения, скрывались в горах и непроходимых пустынях; и вся земля русская представляла тогда скорбное зрелище: места, населенные прежде людьми, – города и села, – стали пусты, а где прежде жили дикие звери, там водворялись люди, укрываясь от варваров.

В то время жил благочестивый и приснопамятный Михаил, сын Всеволода Чермного 5890 , князь Черниговский. С юных лет отличался он добродетельною жизнью; возлюбив Христа, он служил Ему от всего сердца, – и все видели душевное незлобие князя: его кротость, смирение, обходительность со всеми и милосердие к бедным. Угождая всегда Богу молитвою и постом и всякими добрыми делами украшая свою душу, князь Михаил соделал ее прекрасным жилищем Бога, Творца своего.

У сего благочестивого князя был любимый боярин, подобно ему добродетельный, по имени Феодор; вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа.

Когда благоверный и христолюбивый Михаил владел княжеством Киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему о сем знаменитом городе. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил понял, что татары коварством хотят взять город и опустошить его: князь слыхал уже раньше, что те жестокие варвары без милосердия убивают даже добровольно покоряющихся им, и потому повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое как саранча, в великом множестве (ибо воинов было 600 тысяч человек), нашло на землю русскую и овладело укрепленными городами ее. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежал в Венгрию 5891 искать помощи своей родине. Не получив сей помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стороне; «укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» 5892 ( Ис. 26:20 ).

По отъезде князя Михаила из Киева, другие русские князья владели Киевским княжеством, однако, и они не могли защитить Киева от нечестивого Батыя. Придя со всем своим войском, Батый овладел Киевом, Черниговом и другими укрепленными городами и княжествами; все они сильно разорены были огнем и мечом. – Это было в 6748 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1240 году. – Тогда знаменитый и славный город Киев был совершенно разорен руками христоненавистных врагов, именитые граждане погибли от меча нечестивых – одни были убиты, а другие отведены в плен. Благолепные Божии храмы были осквернены и сожжены, так что исполнились слова Давида: «Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины; трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих – зверям земным; пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их» ( Пс.78:1–3 ).

Князь Михаил, находившийся в то время в странствовании, слыша обо всём происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братию и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известным, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие и чужие страны, услыхав о сем, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свои княжества и, платя дань Батыю, водворялись в своих разоренных городах. Возвратился из странствования и благочестивый князь Михаил с боярином своим Феодором и со всеми своими людьми, соглашаясь лучше платить дань нечестивому царю и жить хотя бы в опустевшем своем отечестве, нежели быть странником в чужой земле. Сначала он пришел в Киев и здесь горько плакал, видя святые места опустевшими и небеси подобную Печерскую церковь 5893 разоренною до основания. Затем Михаил отправился в Чернигов. И едва успел князь Михаил отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Батыя и начали звать его (как и других русских князей) к своему царю, говоря:

– Нельзя вам жить на земле Батыя, не поклонившись ему. Итак, идите – поклонитесь ему и будьте данниками его, – и тогда оставайтесь в жилищах своих.

У того нечестивого царя был следующий обычай; если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь 5894 , а если кто-нибудь из князей приносил с собою какие-либо дары царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь, как жертву. Проведя чрез огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, – и уже после сего допускали к царю. Многие из русских князей, из страха перед царем и чтобы удержать за собой свое княжество, исполняли всё сие: проходили сквозь огонь поклонялись идолам, – и за то получали от царя, чего они просили.

Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славою мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно скорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю неправедному и коварнейшему из всех людей и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Замыслив сие и воспламенясь душою, Михаил призвал своего верного советника, боярина Феодора, и поведал ему о своем намерении. Тот, будучи благочестивым и твердым в вере, одобрил решение своего господина и обещал не покидать его до самой кончины, и вместе с ним положить свою душу за Христа. После такого совещания, они твердо решились, отнюдь не изменяя своего намерения, идти и умереть за исповедание Иисуса Христа. Тотчас же они пошли к своему духовному отцу, по имени Иоанну, чтобы сообщить ему о сем. Придя к нему, князь сказал:

– Хочу, отче, идти к царю, как и все русские князья.

Духовник, со скорбью услышав такие слова и глубоко вздохнув, сказал:

– Многие князья туда ходили и души свои погубили, исполнив волю Батыя и поклонившись огню и солнцу и прочим идолам; и ты, Михаил, если хочешь, иди с миром, но только умоляю тебя, – не подражай им и не делай того, что они сделали для сохранения земной власти: не ходи сквозь огонь нечестивых и мерзким богам их не поклоняйся, ибо Един Бог наш, Иисус Христос; не вкушай также ничего из скверных идоложертвенных яств, чтобы тебе не погубить души своей.

Князь с боярином отвечали:

– Мы хотим пролить кровь нашу за Христа и положить за Него души свои, да будем Ему благоприятной жертвой.

Услышав сие, Иоанн возрадовался душою и радостным взором взглянув на них, сказал:

– Если так сделаете, блаженны будете, и в сем последнем роде будете именоваться новоявленными мучениками.

Потом, преподав им наставления из Евангелия и из прочих богодухновенных книг, он причастил князя и боярина Божественных Таин Тела и Крови Христовых, благословил их и сказал:

– Господь Бог да укрепит вас и да пошлет вам дар Святого Духа, чтобы вам быть твердыми в вере, смелыми в исповедании имени Христова и мужественными в страдании, и да причтет вас Царь Небесный к лику первых святых мучеников.

После сего Михаил и Феодор отправились домой; сделавши там все нужные приготовления для своего путешествия и простившись со своими домашними, они поспешно отправились в путь с молитвою к Богу, пламенея сердечною к Нему любовью и желая венца мученического, «как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» ( Пс.41:2 ).

Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Батый, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Батый повелел им провести Черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолам, и затем уже представить его к себе. Пришедши к князю, волхвы сказали ему:

– Тебя зовет великий царь.

И взяв его, повели. За ним последовал, как за своим господином, и боярин его Феодор. Вскоре они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а по середине был путь, коим многие уже проходили; сим путем волхвы хотели вести и князя Михаила. Тогда князь сказал:

– Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивые почитают за Бога, я же – христианин; посему не пойду сквозь огонь и не поклонюсь твари, ибо я поклоняюсь Творцу, – Отцу и Сыну и Святому Духу, – Единому Богу в Троице, Создателю неба и земли.

Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость; оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время к князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю, – между ними был и князь Ростовский Борис 5895 . Они, жалея Михаила и глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнев царский и на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя.

– Ты можешь, – говорили они, – притворно исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и от лютой смерти. Когда же с миром возвратишься к себе домой, тогда ты будешь поступать уже по своему желанию: тебя не будет Господь наказывать за сие и не прогневается на тебя, потому что ведает Он, что ты сделал так по принуждению. Если же тебе поставит духовник в грех твой поступок, то мы все возьмем на себя вину твою, – только послушай нас и, пройдя сквозь огонь, поклонись татарским богам; сим ты и себя и нас освободишь от царского гнева и злой смерти, а для земли своей испросишь много полезного.

Всё сие говорили они Михаилу с горькими слезами. Благочестивый боярин Феодор, слушая их слова, сильно опечалился, опасаясь, чтобы князь не последовал совету окружающих его и не отпал от веры. Подойдя к князю, он стал напоминать ему обещание его и слова духовника:

– Вспомни, благочестивый князь, – говорил он, – как ты давал обет положить душу свою за Христа; припомни слова Евангельские, коими поучал нас духовный отец: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» ( Мк.8:35–36 ) – «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» ( Мф.10:32–33 ).

С наслаждением слушал князь Михаил сии слова своего боярина и, пламенея ревностью по Боге, с радостью ожидал мучения, готовый умереть за Христа-Жизнодавца. Князь же Борис, о коем выше было упомянуто, продолжал сильно упрашивать Михаила исполнить царскую волю.

– Не желаю быть христианином только по имени, – отвечал им Михаил, – а поступать как язычники.

И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним и сказал:

– Возьмите славу мира сего: она не нужна мне.

Вслед затем пришел от Батыя один знатный царедворец, по имени Ельдега, и передал князю Михаилу от своего царя следующие слова:

– Великий царь так говорит тебе: выбирай то или другое. Если исполнишь мое повеление – пройдешь сквозь огонь и богам моим поклонишься, то не только останешься жив, но и получишь от меня великие милости и будешь полным господином в своем княжестве. Если же не послушаешь меня и не поклонишься богам моим, то умрешь злою смертью.

Выслушав от Ельдеги царские слова, князь Михаил нисколько не устрашился, но смело отвечал:

– Скажи царю – так говорит тебе князь Михаил, раб Христов: если тебе, царь, вручены от Бога царство и слава мира сего и Десница Вышнего покорила нас тебе за наши грехи, то мы должны кланяться тебе как царю и воздавать честь, подобающую твоему царскому достоинству, но чтобы отречься Христа и поклониться твоим богам, – сего не будет: ибо не боги они, а творение. Наши же пророческие Писания так говорят: «Боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес» ( Иер.10:11 ). Что может быть безумнее, как оставить Создателя и поклоняться созданию?

Ельдега же сказал ему:

– Ты, Михаил, ошибаешься называя солнце созданием: ибо, – скажи мне, – кто вошел на ту неизмеримую небесную высоту и сотворил такое великое светило, которое освещает всю вселенную?

– Если желаешь выслушать меня, – отвечал ему святой, – то я скажу тебе, Кто сотворил солнце и всё видимое и невидимое. – Бог безначальный и невидимый, и Его Единородный Сын, Господь наш Иисус Христос, также несозданный и не имеющий ни начала, ни конца, равно и Дух Святой, – Бог в трех Лицах, но Единый по Существу, – Он сотворил небо и землю и солнце, коему вы кланяетесь, и луну и звезды, а также море и сушу; Он же сотворил и первого человека Адама и отдал ему на служение всё сотворенное. Господь же дал людям закон, чтобы они не поклонялись ничему сотворенному, – ни на земле, ни на небе, но чтобы поклонялись Единому Богу, всё сотворившему; Ему я и поклоняюсь. А если царь обещает мне княжество и славу мира сего, то я не ищу сего, так как и сам царь не вечен, также не вечна и власть, какую он дает мне, и в коей я не нуждаюсь. Я надеюсь, что Бог мой, в Коего я верую, даст мне царство вечное, не имеющее конца.

Тогда Ельдега сказал:

– Если ты, Михаил, будешь упорствовать и не исполнишь царской воли, то будешь тотчас умерщвлен.

Святой отвечал:

– Я не боюсь той смерти, чрез которую могу удостоиться вечного пребывания с Богом. – И для чего нам много говорить? Я – христианин, исповедую Творца неба и земли, твердо в Него верую и с радостью умру за Него.

Тогда Ельдега, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю, чтобы передать ему всё, слышанное от Михаила.

Выслушав Ельдегу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила. И бросились слуги мучителя, как псы на охоту или как волки, бегущие за овцой. Святой мученик Христов пребывал в это время вместе с Феодором не страшась смерти, они воспевали псалмы и усердно молились Богу. Увидев приближавшихся убийц, они начали петь: «Мученицы Твои, Господи, многие муки претерпеша и любовию Твоею души соединиша святии». Достигнув того места, где стоял князь Михаил, убийцы как звери схватили его за руки и за ноги и, распростерши на земле, долго и беспощадно били по всему телу, так что и земля обагрилась его кровью. Михаил же переносил всё это мужественно, твердя только одно: «Я – христианин!»

Тут же находился один из царских слуг бывший прежде христианином, а потом сделавшийся отступником и принявший татарскую нечестивую веру. Этот отступник, видя, как святой мужественно переносит мучения, озлобился на него, и, так как был врагом христиан, вынув нож, схватил Михаила за главу, отрубил ее и бросил, – между тем как уста святого исповедника продолжали повторять: «Я – христианин».

О, дивное чудо! Отнятая уже от тела глава всё еще исповедовала Христа.

После сего нечестивые мучители приступили к благочестивому Феодору и говорили ему:

– Исполни царское повеление и поклонись богам нашим: за то ты не только останешься в живых, но и получишь великую честь от царя и наследуешь княжество твоего господина.

Но святой Феодор отвечал:

– Княжества господина моего я не ищу, – не нужно мне и чести от царя вашего, – я желаю только того, чтобы идти ко Христу тем же путем, коим пошел господин мой, – святой мученик князь Михаил, потому что я так же, как и он, верую во Единого Христа, Творца неба и земли, так же хочу пострадать за Него, и не страшусь мучений и самой смерти.

Видя непреклонность Феодора, убийцы схватили его и начали мучить так же жестоко, как и святого Михаила. Наконец, они отсекли честную его главу, сказав при сем:

– Кто не пожелал поклониться пресветлому солнцу, тот недостоин и смотреть на солнце.

Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Феодор предали души свои в руки Господу, – в 6753 году от сотворения мира, от Рождества же Христова в 1245 году, сентября в 20 день. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжение многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. – Так благодать Христова сохраняла их невредимыми. – Кроме сего над телами мучеников появлялся огненный столп, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя всё сие, христиане, находившиеся в то время в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их 5896 .

По убиении святых мучеников, нечестивый Батый снова пошел войною со всеми своими полчищами сначала на Польшу, потом на Венгрию, но венгерским королем Владиславом был убит, получив, таким образом, злой конец своему злому житию. – Так мучитель Батый получил в удел ад, святые же мученики наследовали Царство Небесное и вечно прославляют Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Тропарь, глас 4:

Жизнь вашу мученически совершивше, исповедания венцы украсившеся, к небесным востекосте, Михаиле премудре с доблим Феодором: молите Христа Бога сохранити отечество ваше, императора же и люди, по велицей Его милости.

Кондак, глас 8:

Царство земное в ничтоже вменив, славу яко преходящую оставил еси: самозван 5897 пришед к подвигом, Троицу проповедал еси пред нечестивым мучителем, страстотерпче Михаиле, с доблим Феодором. Царю сил предстояще, молите без вреда сохранити отечество ваше, императора же и люди, да вас непрестанно почитаем.

* * *

Батый – внук великого Чингис-Хана, хан татарский. Батый основал свое пребывание на берегах р. Волки, назвав столицу свою «Сараем». Здесь кочевала Орда его (Орда – стан татарский), известная под именем Золотой или Кипчакской. Но сам Батый не был полновластным повелителем: он в свою очередь зависел от великого хана, наследника Чингиса, который кочевал с большой Ордою в пустынях Средней Азии, куда ходили многие русские князья для выражения покорности великому хану.

Это нашествие татар на Русскую землю было в 1238 году.

Всеволод, по прозванию Чермной, князь Черниговский, сын великого князя Киевского Святослава Всеволодовича. С 1210 по 1214 г. Всеволод владел Киевом; умер в 1215 году.

Венгрия (слав. – Угрия) – королевство, главная из земель Австро-Венгерской монархии. Сын Михаила Черниговского, Ростислав, был женат на дочери венгерского короля Белы. Думая найти в родственнике верного союзника, князь Михаил упрашивал короля совокупными силами восстать против общего врага, но не убедил ни его, ни других, к кому обращался за помощью.

В этом месте пр. Исаия призывает к терпеливому перенесению тяжких бедствий, так как бедствия сии являются следствием гнева Божия за нечестие народа. «Скройтесь, – говорит пророк, – на некоторое непродолжительное время, доколе не минует вас гнев Господень».

Киево-Печерская Богородичная церковь была основана преподобными отцами – Антонием и Феодосием Печерскими в 1073 году, при епископе Михаиле, во дни благоверного князя Святослава Ярославича. Строение храма, начатое при разных чудесах и знамениях, продолжалось в игуменство прп. Стефана и прп. Никона и окончилось при игумене Иоанне. Красота и великолепие этого храма изумляли современников. Внутренность его блистала золотом и мозаикою и привлекала взоры иконною живописью. Помост устроен был мозаически из разноцветных камней, расположенных красивыми узорами. Верхи церкви были позолочены; крест, поставленный на главном куполе, был выкован из чистого золота; неудивительно посему, что современники называли Печерскую церковь «небеси подобною» и говорили, что она составляет славу и украшение всей земли Русской.

Всех приходящих к хану татарские жрецы проводили между огнями: по их убеждению чрез это уничтожалось всякое злое намерение у лиц, шедших к их повелителю. Огонь, по их верованию, был «чистилищем для всяких злых умыслов» и отнимал даже силу у скрываемого яда.

Борис Василькович (Васильевич) – князь Ростовский, внук Михаила Черниговского, старший из двух сыновей Василька Константиновича, от брака его с Марией Михайловной, княжной Черниговской. По смерти отца, убитого татарами близ Ростова, в Щереньском лесу, в 1238 году, Борис получил в удел Ростов. Князь этот известен в истории как печальник земли русской пред ханом Золотой Орды. Он побывал в Орде более 8 раз, – по приказу Батыя ездил даже в Великую Татарию, к хану Сартаку (1245 г.). Умер Борис в Орде в 1277 г. Погребен в Ростовском Успенском Соборе.

Святые мощи благоверного князя Михаила и боярина его Феодора были перенесены из Орды богобоязненными христианами сначала во Владимир, а затем в родной город князя Михаила – Чернигов. Затем, в 1572 г. 14 февраля, по воле царя Иоанна Васильевича Грозного, св. мощи были перенесены в Москву, из опасения, чтобы они не подверглись поруганию со стороны католиков, по переходе Чернигова под власть польскую. Они были положены под спудом в соборной церкви Черниговских чудотворцев, находившейся в Кремле, близ Тайницких ворот. Когда же упразднен был этот собор, тогда св. мощи, по повелению императрицы Екатерины II, тожественно перенесены, в 1770 г. августа 25-го, в Сретенский собор, что во дворце на «Сенях»; отсюда, в 1774 г. ноября 21-го, перемещены в Архангельский собор, где почивали сначала в великолепной серебряной раке, устроенной в память мира с Турцией, а после 1812 года (когда эта рака похищена была неприятелями) доныне покоятся в медной посеребренной.

Т.е. без принуждения, добровольно.