-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

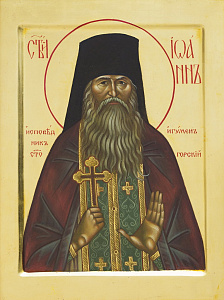

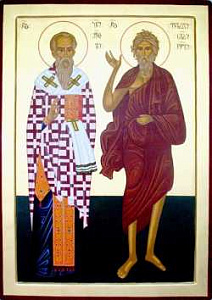

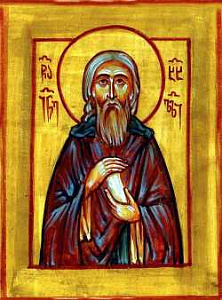

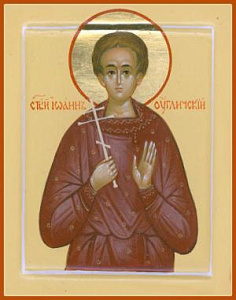

Исповедник Иоанн (Кевролетин), иеросхимонах

Преподобноисповедник Иоанн родился 23 мая 1875 года в деревне Кулаково Троицкого уезда Тобольской губернии в семье крестьянина Афанасия Кевролетина. Образование получил дома. В 1894 году он поступил послушником в Кыртомский Крестовоздвиженский монастырь в Ирбитском уезде Пермской губернии.

Монастырь был основан в 1878 году и находился в ста десяти верстах от Ирбита и в шестидесяти верстах от Алапаевска на берегу реки Кыртомки. Когда-то здесь были дремучие леса и непроходимые болота. Основателем обители был инок Адриан (в миру Андрей Медведев). Выходец из пермских крестьян, он некоторое время подвизался на Афоне, где принял иноческий постриг, а затем вернулся на родину и стал подвизаться в пермских лесах. Через некоторое время к нему присоединился другой подвижник – Тимофей Шеин, отставной солдат из Тульской губернии. Их трудами и возникла обитель; в 1891 году она получила от Святейшего Синода официальное признание. В монастыре было два храма, и оба в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня [1] . В начале ХХ века в монастыре было около восьмидесяти человек братии. Условия жизни здесь были довольно суровыми. До двенадцати часов дня ничего не вкушали, и сама трапеза состояла из простых и грубых продуктов, хлеб подавался только ржаной. Послушание Ивана в обители заключалось в выделке кож.

Он подвизался здесь шесть лет, находясь в послушании у основателя обители отца Адриана, но по смерти его в 1902 году перешел в Верхотурский Николаевский монастырь. Здесь он нес послушание маляра и плотника. Вскоре настоятелем монастыря был назначен иеромонах Ксенофонт (Медведев), возведенный впоследствии в сан архимандрита. При нем в монастыре был сооружен величественный Крестовоздвиженский собор, в котором была помещена главная святыня обители – мощи святого праведного Симеона Верхотурского.

20 декабря 1907 года послушник Иоанн был пострижен в мантию с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца, память которого празднуется в этот день. В 1909 году монах Игнатий был рукоположен во иеродиакона, а в 1913 году, в день освящения нового собора, – во иеромонаха.

В 1925 году Верхотурский монастырь был безбожниками закрыт; монахи частью остались жить в городе, а частью разошлись по окрестным селам и служили в приходских храмах. Отца Игнатия еще до закрытия монастыря часто посылали служить в разные храмы, где не было на тот момент священника. С 1919 по 1922 год отец Игнатий служил в храме в селе Сербишна Невьянского района. В 1922 году в течение девяти месяцев он служил в Казанском храме в заводе Касли, с конца 1922 года стал служить в храме в Верхне-Исетском заводе, с 1923 по 1924 год – в храме во имя преподобного Сергия на заимке [2] Исток. В 1924 году он вернулся в Верхотурье и служил до 1925 года в одном из монастырских храмов.

В те годы любой из священников мог быть подвергнут неожиданному аресту, и отец Игнатий, зная это, старался уклоняться, насколько это было возможно, от встречи с сотрудниками ОГПУ. Однажды они пришли в дом его духовной дочери в то время, когда он там находился; девушка спрятала отца Игнатия в подполе, а сама настолько смело и находчиво отвечала пришедшим, что полностью отвела их подозрения, что священник находится в доме, и они ушли, не произведя обыска.

Впервые иеромонах Игнатий был арестован в 1925 году и заключен в тюрьму ОГПУ, где провел около месяца. Из тюрьмы его выпустили глубоким вечером, и он сразу пошел к знакомым монахиням и стал стучаться, но, чтобы не быть услышанным посторонними, в ответ на их вопрошания ничего не отвечал. Было поздно, они не знали, кто стучит, и не открывали ему. Тогда отец Игнатий сказал жалобным голосом: «Теща меня на улицу выгнала, и здесь не пускают». Его сразу узнали по голосу и по тому, что и раньше он тюрьму называл «тещей», и впустили.

С 1925 по 1927 год отец Игнатий служил в храме в селе Дымково, в 1927 году он был переведен в храм в заводе Николо-Павдинск, а затем в Ирбит. В 1928 году его перевели в храм в городе Долматово, где он прослужил два месяца, а затем в село Кислово. С 1929 по 1931 год он служил в храме в селе Федоровка, а затем – в селе Сербишна, где и был арестован.

В 1931 году ОГПУ поставило своей целью уничтожение всех монашеских общин на Урале. Аресты были произведены в начале 1932 года. Всего по делу только братии Верхотурского монастыря было арестовано сто сорок человек, и среди них отец Игнатий; он был арестован 28 марта 1932 года. На вопрос следователя, состоял ли иеромонах Игнатий в контрреволюционной организации, он ответил: «Я действительно состоял членом монашеской организации, которая после закрытия Верхотурского монастыря в 1925 году продолжала существовать непосредственно под руководством архимандрита Ксенофонта (Медведева). К последнему я ездил летом 1930 года за получением совета, как к настоятелю. Признаю, что действительно, как монашествующий, по своим взглядам и убеждениям был противником, диаметрально противоположен установкам и мероприятиям советской власти, иначе не могло быть. Если разделять полностью взгляды советской власти, значит, нужно перестать быть монахом; быть монахом – значит быть врагом советской власти и партии. Для меня монашество было важнее советской власти, и я, естественно, был и являюсь врагом последней, но контрреволюционной работы не проводил…» [3]

Завершая следствие, следователь в последний раз вызвал на допрос отца Игнатия и спросил, не хочет ли он раскаяться перед советской властью, на что отец Игнатий ответил: «На поставленный мне вопрос, хочу ли я раскаяться перед советской властью, показываю, что я раскаиваться перед советской властью не хочу и не буду» [4] .

7 сентября 1932 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило отца Игнатия к трем годам ссылки в Западную Сибирь, и он вместе с группой священнослужителей и монахов был отправлен этапом в Нарымский край, где часть пути им пришлось пройти пешком. В ссылке отец Игнатий заболел цингой, от которой ему помогла вылечиться его духовная дочь, приехавшая ухаживать за ним и привезшая со своей пасеки мед.

Возвращаясь домой по окончании срока ссылки, отец Игнатий оказался в одном вагоне с уголовниками. Чтобы не привлекать к себе внимания, он стал принимать участие в разговорах, и даже вертел в руках папиросу, изображая, что собирается закурить, и таким образом благополучно доехал до Екатеринбурга. Но здесь силы оставили его, он едва добрался до квартиры духовной дочери и на ее пороге упал. В Екатеринбурге, как и во многих других крупных городах, ему было жить запрещено, и он поселился в маленьком ветхом домике на окраине Верхотурья. Место было глухое, и отца Игнатия стали беспокоить здесь хулиганы; но некий раб Божий по имени Михаил, который работал зубным врачом и был пострижен в монашество, дал денег на покупку нового дома, расположенного неподалеку от Верхотурского монастыря, так что отсюда хорошо был виден величественный Крестовоздвиженский собор. Сюда отец Игнатий и переехал вместе с помогавшими ему по хозяйству келейницами, схимонахиней Евдокией и монахиней Симеонией.

Наступил новый период в жизни подвижника, когда он стал скрываться от мира за внешней формой юродства. Одеваться стал в светскую одежду, иногда и в женскую, так что бывало, что его не узнавали и хорошо его знавшие. Некоторое время он пас на окраине города коз и был любимцем всех окрестных мальчишек, которые тесным кружком собирались вокруг него, с упоением слушая его рассказы.

У отца Игнатия оставалось много духовных детей, и он, навещая их, совершал в их домах Таинства. Когда состояние здоровья не позволяло покидать дом, он принимал духовных детей у себя в келлии. Здесь отец Игнатий вместе со своими келейницами вычитывал весь богослужебный круг.

Об этом периоде жизни подвижника сохранились воспоминания людей, его знавших. Один из священников рассказывал: «У меня в памяти отец Игнатий остался человеком находчивым, неунывающим... Он слегка юродствовал, искал повода, чтобы его осудили, посмеялись над ним. Однажды пришел в Ивановскую церковь на Пасху, в середине службы заходит и говорит: “Проспал я службу, только что пришел”. Удивились, конечно, посмеялись. Дома у себя тоже чудил: в женский халат оденется, на голове скуфейка, как у звездочета, набок надета, по сторонам два пучка волос торчат, шея голая – это он вышел умываться. Келейницам его большое терпение требовалось, чтобы его причуды выносить. Они только начнут что-нибудь варить – он выйдет на кухню, кастрюли перевернет или огонь водой зальет, а потом быстро к себе в келейку, в одеяло завернется и лежит тихонько. Любил своих чад называть “страшилищами”. Службы совершал в крохотной своей келлии. Про кровать свою говорил, что кто на нее ляжет, тот получит исцеление. И я, действительно, это на себе испытал».

Духовная дочь отца Игнатия рассказывала: «Я жила в Верхотурье, работала в швейной мастерской, а к отцу Игнатию ходила благословляться. На работе у меня не ладилось, машина ломалась, ничего не получалось. Отец Игнатий надо мною посмеивался: “Ну вот, шила да порола, шила да порола”. Но однажды сказал: “Ты праведному Симеону молишься? А ведь он был портной. Вот и проси, чтобы он тебе помог. Своими словами проси”. Я стала молиться и просить праведного Симеона о помощи. И стало лучше получаться в работе, сложные заказы стали давать, лучше тех получалось, кто раньше меня начал работать. Но огорчений всегда было много. Бывало, бегу с работы к батюшке – и, пока бегу, на душе посветлеет, прихожу: “Благословите, батюшка! Сейчас сколько хотела вам рассказать, да все забылось”. А он: “А ты рассказала, я слышал – вот про это и про это”. И правда я об этом думала, когда к нему шла.

Как-то велел мне поленницу складывать. Я складывала, складывала – вот готова поленница, а он подошел, палочкой толкнул – и она рассыпалась. Мне обидно, а батюшка меня же и ругает: “Вот какая бестолочь, поленницу сложить не можешь”. В другой раз я в огороде грядки копала, борозды делала, а он стоит рядом и ругает: “Какая же ты бестолковая, землю копать не умеешь. Положи-ка палку – видишь, неровно!” Я ровняю, ровняю, он опять: “Ты видишь – там дыра, там дыра”. Я обиделась, ушла. Потом вернулась: “Батюшка, простите, благословите!” Он, радостный, сияющий, благословил меня, и я – как на крыльях весь день.

Однажды оделся странником, пришел к одним матушкам, стучит, просит милостыню, а они говорят: “Нет ничего!” А он все стучит, стучит по железке. Они говорят: “Какой нищий! Надо посмотреть, не утащит ли чего!” Подошли поближе и узнали – это же отец Игнатий. “Батюшка, заходи!” А он: “А! Узнали, так заходи! Да не пойду я!” – И ушел».

Жительница Верхотурья рассказывала: «Один раз дали ему в мороз валенки. Он их стал надевать и говорит: “А что, в чужих-то тепло”. Женщина сказала, смутившись: “Простите, батюшка, и вправду чужие”.

Приехал он как-то в одно село и пришел в избу к знакомым. Хозяйка стала его кормить: подала хлеб и похлебку, а пироги утаила. И принялся он есть да приговаривать: “Сами-то пироги едят, а меня похлебкой кормят”.

Батюшка учил нас молиться со вниманием. К посещению службы церковной он сам относился строго и нас тому же учил. Однажды мы во время службы собрались огород копать, пришли благословиться, а он: “А на службу кто пойдет?”».

В последние годы отец Игнатий тяжело болел и незадолго до смерти был пострижен в схиму с именем Иоанн. Духовная дочь его рассказывала: «Я сижу в уголочке, плачу и прошу Царицу Небесную, чтобы взяла нашего батюшку к Себе. А он говорит: “Смотрите, она молится, чтобы я умер”. Он любил пошутить. Как-то пришли женщины и спрашивают: “Тяжело лежать, батюшка?” А он и говорит: “Так не буду лежать, меня дрова колоть заставят”.

В день его смерти пришло много народу и спрашивают: “Батюшка, читать канон на исход души?” А он говорит: “Рано еще”. Через некоторое время я начала читать, а он говорит: “Не так надо читать”. И сам прочитал полторы страницы, а потом уже не было сил читать, и читали другие».

Иеросхимонах Иоанн (Кевролетин) скончался 27 января 1961 года. Летом 1993 года были обретены его мощи и перенесены в Верхотурский Николаевский монастырь.

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 129–137

Преподобноисповедник Иоанн (Кевролетин) (1875–1961)

У Верхотурья много сильных молитвенников и заступников на небесах. В 2000 году был прославлен преподобный исповедник – иеромонах Игнатий (Кевролетин), в схиме Иоанн. Он был последним насельником Верхотурского мужского монастыря после революции, был в ссылке, потом вернулся в Верхотурье, продолжал здесь свои священнические и монашеские труды, старчествовал.

Преподобноисповедник Иоанн родился 23 мая 1875 года в деревне Кулаково Троицкого уезда Тобольской губернии в семье крестьянина Афанасия Кевролетина. Образование получил дома. В 1894 году он поступил послушником в Кыртомский Крестовоздвиженский монастырь в Ирбитском уезде Пермской губернии. Монастырь был основан в 1878 году и находился в шестидесяти верстах от Алапаевска на берегу реки Кыртомки.

Будущий подвижник был келейником у старца Адриана, основателя монастыря. (Монах Адриан (Медведев) некоторое время подвизался на Афоне, а затем вернулся на родину и стал подвизаться в пермских лесах.) В 1902 году после смерти старца послушник перешел в Верхотурский Николаевский монастырь, здесь он нес послушание маляра и плотника. Вскоре настоятелем монастыря был назначен иеромонах Ксенофонт (Медведев), возведенный впоследствии в сан архимандрита. При нем в монастыре был сооружен величественный Крестовоздвиженский собор, в котором была помещена главная святыня обители – мощи святого праведного Симеона Верхотурского*. 20 декабря 1907 года послушник был пострижен в мантию с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца , память которого празднуется в этот день. В 1909 году монах Игнатий был рукоположен во иеродиакона, а в 1913 году, в день освящения нового собора, – во иеромонаха.

В 1925 году представители власти закрыли Верхотурский монастырь. В этом же году иеромонах Игнатий был арестован и заключен в тюрьму ОГПУ, где провел около месяца.

С 1925 по 1931 год отец Игнатий служил в селе Дымково, в городе Долматово, в селах Кислово, Федоровка, наконец, в селе Сербишна.

В 1931 году ОГПУ поставило своей целью уничтожение всех монашеских общин на Урале. 28 марта 1932 года отца Игнатия вновь арестовали. 7 сентября 1932 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило отца Игнатия к трем годам ссылки в Западную Сибирь, и он вместе с группой священнослужителей и монахов был отправлен этапом в Нарымский край, где часть пути им пришлось пройти пешком. В ссылке отец Игнатий заболел цингой, от которой ему помогла вылечиться его духовная дочь, приехавшая ухаживать за ним и привезшая со своей пасеки мед.

После ссылки отец Игнатий поселился в маленьком домике на окраине Верхотурья. Позже жил с келейницами, схимонахиней Евдокией и монахиней Симеонией, около Верхотурского монастыря.

Иеромонах Игнатий, чтобы скрыть от мира свою подвижническую жизнь, стал юродствовать. Одевался он в светскую одежду.

У отца Игнатия оставалось много духовных детей, и он, навещая их, совершал в их домах таинства. Когда состояние здоровья не позволяло покидать дом, он принимал духовных детей у себя в келье. Здесь отец Игнатий вместе со своими келейницами вычитывал весь богослужебный круг.

Об этом периоде жизни подвижника сохранились воспоминания знавших его людей. Один из священников рассказывал: «У меня в памяти отец Игнатий остался человеком находчивым, неунывающим... Он слегка юродствовал, искал повода, чтобы его осудили, посмеялись над ним... Дома у себя тоже чудил: в женский халат оденется, на голове скуфейка, как у звездочета, набок надета, по сторонам два пучка волос торчат, шея голая – это он вышел умываться.

Келейницам его большое терпение требовалось, чтобы его причуды выносить. Они только начнут что-нибудь варить – он выйдет на кухню, кастрюли перевернет или огонь водой зальет, а потом быстро к себе в келейку, в одеяло завернется и лежит тихонько... Службы совершал в крохотной своей келье. Про кровать свою говорил, что кто на нее ляжет, тот получит исцеление. И я, действительно, это на себе испытал».

Духовная дочь отца Игнатия рассказывала: «Я жила в Верхотурье, работала в швейной мастерской, а к отцу Игнатию ходила благословляться. На работе у меня не ладилось, машина ломалась, ничего не получалось. Отец Игнатий надо мною посмеивался: «Ну вот, шила да порола, шила да порола». Но однажды сказал: «Ты праведному Симеону молишься? А ведь он был портной. Вот и проси, чтобы он тебе помог. Своими словами проси». Я стала молиться и просить праведного Симеона о помощи. И стало лучше получаться в работе, сложные заказы стали давать, лучше тех получалось, кто раньше меня начал работать. Но огорчений всегда было много. Бывало, бегу с работы к батюшке – и, пока бегу, на душе посветлеет, прихожу: «Благословите, батюшка! Сейчас сколько хотела вам рассказать, да все забылось». А он: «А ты рассказала, я слышал – вот про это и про это». И правда я об этом думала, когда к нему шла.

Как-то велел мне поленницу складывать. Я складывала, складывала – вот готова поленница, а он подошел, палочкой толкнул – и она рассыпалась. Мне обидно, а батюшка меня же и ругает: «Вот какая... поленницу сложить не можешь». В другой раз я в огороде грядки копала, борозды делала, а он стоит рядом и ругает: «Какая же ты бестолковая, землю копать не умеешь. Положи-ка палку – видишь, неровно»... Я обиделась, ушла. Потом вернулась: «Батюшка, простите, благословите!» Он, радостный, сияющий, благословил меня, и я – как на крыльях весь день...»

Жительница Верхотурья рассказывала: «Один раз дали ему в мороз валенки. Он их стал надевать и говорит: «А что, в чужих-то тепло». Женщина сказала, смутившись: «Простите, батюшка, и вправду чужие».

Приехал он как-то в одно село и пришел в избу к знакомым. Хозяйка стала его кормить: подала хлеб и похлебку, а пироги утаила. И принялся он есть, да приговаривать: «Сами-то пироги едят, а меня похлебкой кормят».

Батюшка учил нас молиться со вниманием. К посещению службы церковной он сам относился строго и нас тому же учил. Однажды мы во время службы собрались огород копать, пришли благословиться, а он: «А на службу кто пойдет?».

В последние годы отец Игнатий тяжело болел и незадолго до смерти был пострижен в схиму с именем Иоанн...

В день его смерти пришло много народу и спрашивают: «Батюшка, читать канон на исход души?» А он говорит: «Рано еще». Через некоторое время я начала читать, а он говорит: «Не так надо читать». И сам прочитал полторы страницы, а потом уже не было сил читать и читали другие».

Иеросхимонах Иоанн (Кевролетин) скончался 27 января 1961 года. Летом 1993 года были обретены его мощи и перенесены в Верхотурский Николаевский монастырь. В 2000 году иеросхимонах Иоанн был прославлен преподобный исповедник – иеромонах Игнатий (Кевролетин), в схиме Иоанн.( День памяти –

14 /27 января)

* Святой праведный Симеон Верхотурский родился в начале XVII века в европейской части России в семье благочестивых дворян. Повинуясь Божественному водительству, он оставил почести и земное богатство и удалился за Урал. В Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая свое происхождение. Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви. Подвижник никогда не оставался праздным. Он хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения. Много молился святой Симеон об укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклонного стояния на камне в дремучей тайге. Скончался он в 1642 году и был погребен на Меркушинском погосте, у храма Архистратига Михаила.

Господь прославил Своего угодника. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления.

12 сентября 1704 года, по благословению митрополита Тобольского Филофея, было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского из храма в честь Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. (Дни памяти: Сентябрь 12, Декабрь 18)

Вернуться к списку