-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

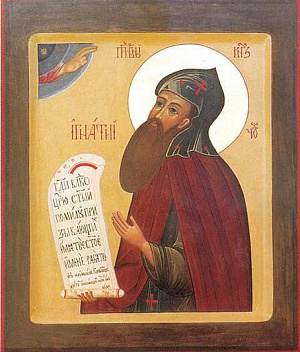

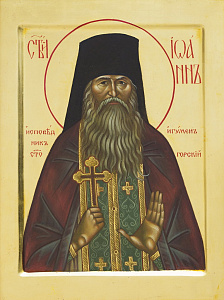

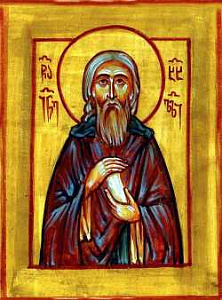

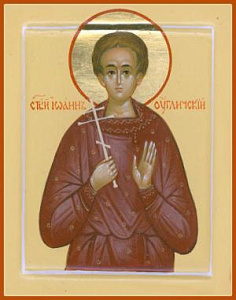

Благоверный князь Иоанн (в иночестве Игнатий) Угличский, Вологодский, Прилуцкий

Краткое житие благоверного князя Иоанна (в иночестве Игнатия) Угличского

Святой благоверный князь, в иночестве Игнатий. Сын благоверного князя Андрея Васильевича Угличского. Был заключен в темницу дядей своим, великим московским князем Иоанном III Васильевичем, и томился в ней без вины 32 года, подвизаясь в молитве и ею утешаясь в скорбях своих. Чувствуя приближение кончины, принял схиму с именем Игнатий. Скончался 19 мая 1522 г. в возрасте 45 лет. От тела преподобного князя изошло благоухание, наполнившее весь город. Был погребен в обители преподобного Димитрия Прилуцкого.

Полное житие благоверного князя Иоанна (в иночестве Игнатия) Угличского

Святой благоверный князь Иоанн был сыном христолюбивого князя Андрея Васильевича Угличского – третьего сына великого князя Василия Темного, и благоверной княгини Елены. Родился он около 1477 (1478) года и принял Святое Крещение в Великих Луках. С самого младенчества своего выказывал необыкновенную сдержанность, несвойственную детям его возраста. «Бяше бо обычаем кроток и смирен сердцем и молчалив в разуме, а не гневлив отнюдь; ни игры, ни царского потешения не внимаше, – говорит о нем описатель его жития старец Логгин, – и егда прииде в разум, поведоша его учити Божественному Писанию, и вскоре того извыче». Мать его, княгиня Елена Романовна, скончалась в 1483 году. Потерявши любимую мать в шестилетнем возрасте, отрок находил утешение в теплой молитве. Еще более предался юный князь Иоанн чтению божественных книг, непрестанно имел в уме своем память смертную, днем присутствовал при всех церковных службах, а ночи проводил в молитве. Высшим наслаждением для него были беседы с людьми благочестивыми, любимым занятием – благотворение и милостыня. В столь юном возрасте, окруженный толпой царедворцев, посреди шума и молвы житейской, он более похож был на инока, нежели на наследника богатого княжения. На дела и почести княжеского звания он не обращал никакого внимания, вообще все, что не относилось к просвещению разума и спасению души, было для него совершенно чуждо и как бы не существовало. Воздержный в пище и питии, он и одеваться любил скромно и просто, насколько дозволяло ему эту простоту его высокое звание, и более старался украшать себя благими нравами, нежели богатством и пышностью одежд.

Князь Андрей Васильевич был владетелем удельного княжества Угличского. Царствование Василия Темного и Иоанна III отличалось обострением междоусобиц, когда удельные князья стремились ослабить централизованную власть Московского государя.

В это время ненавидящий добро враг рода человеческого внушил великому московскому князю Иоанну Васильевичу ненависть к родному брату его, благоверному князю Андрею Васильевичу Угличскому, и его сыновьям, сему Иоанну и Димитрию, и он повелел схватить их, наложить на них тяжелые оковы, свести в город Переяславль и заключить в темницу. Иоанну было тогда 13 лет от роду, а Димитрию – 12. Двух дочерей князя Андрея не тронули и оставили в Угличе на свободе, хотя удел и присоединили к великому княжению. Но так как Переяславль находился недалеко от Москвы и на самой дороге из нее к Угличу – месту княжения Андрея, а все это могло напоминать народу об узниках и возбуждать в нем сожаление к ним, чего великий князь, конечно, не желал, то детей князя Андрея скоро перевезли на Белоозеро также в темницу, а сам Андрей скончался в Москве 6 ноября 7002 (1493) года. По смерти родителей юных князей перевезли в Вологду, где также держали в тяжких оковах и в самом тесном заключении. Все их имущество состояло из одной иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» – наследство и благословение их от родителя.

В столь юном возрасте исторгнутые из мира и потому не имевшие даже времени и случая испытать его радости, пристраститься к нему, лишенные родных и друзей и видевшие около себя только лица своих стражей, находили себе ограду и утешение царственные узники в одной только молитве к Богу и к Усердной Заступнице всех несчастных и страждущих – Матери Божией. Только сознание своей невинности, вера в Бога и надежда на Его Промысл, всегда премудро и отечески устрояющий пути человека, могли поддержать их, спасти от уныния и отчаяния и даровать им то великодушное терпение, с каким они переносили свое долговременное и тяжкое заключение. Особенно благоверный князь Иоанн, проводивший дни и ночи в молитве, совершенно отрешился от мира и, постоянно имея в уме своем память смертную, достиг такого духовного совершенства и стяжал смирение и умиление, что непрестанно проливал слезы. Когда его брат Димитрий начинал изнемогать, предаваться печали и унынию, он старался утешать его, напоминал ему о Боге, о терпении святых, о будущем воздаянии страждущим невинно.

Но сам князь Иоанн, подобно брату своему, находясь в узах и темнице, перенося с ним одинаковые лишения и скорби и сам нуждаясь в утешении, часто должен был забывать о самом себе, чтобы помочь изнемогающему брату и спасти его от отчаяния. Когда он успевал в этом, то духовно радовался, и это была единственная радость в течение долговременной страдальческой его жизни. Других радостей они не имели и не могли иметь.

Наступила 32-я весна их томительного заключения, природа видимо пробуждалась и оживала, а князь Иоанн стал нездоров, ослабевая с каждым днем. Напрасно князь Димитрий старался утешить его надеждой на выздоровление; Иоанн не только не верил его словам, но и не желал выздоровления; смерть была для него радостью, окончанием всех его страданий и соединением со Христом. Одного только сильно желал страдалец – быть постриженным, видеть себя причтенным к лику иноков, по примеру многих из своих державных предков. По неотступным просьбам призвали в темницу к болезненному одру его Спасо-Прилуцкого игумена Михаила, который, зная, что блаженный страдалец всю жизнь свою провел в постничестве и воздержании, в терпении и злострадании и видя его пламенное желание, веру и крайнее изнеможение, не только не отказал ему в пострижении, но и облек его в схиму, нарекши его Игнатием. Новый схимник несказанно обрадовался своему Ангельскому образу, пролил благодарственные к Богу слезы и после Причащения Святых Таин, осенив себя крестным знамением со словами: «Господи, в руце Твои предаю дух мой», предал страдальческий дух свой Богу. Он скончался тихо и мирно 45 лет отроду, из них 32 года провел в темнице. Это было в 19-й день мая месяца 1522 (1523) года.

Как не может укрытися град, стоя на верху горы, так от жителей города Вологды не утаилась святая и подвижническая жизнь, истинно Ангельское терпение и незлобие царственного узника, хотя по причине строгого заключения его никто почти не знал и не видел. Кроме его высокого происхождения, уже одно то, что он так долго находился в узах и темнице, не имея за собой никакой вины, невольно внушало каждому уважение и заставляло смотреть на него как на мученика. И лишь только разнеслась весть о блаженной его кончине, все жители города собрались к дверям темницы, желая видеть, целовать тело страдальца и, отдавая последний долг, проводить до могилы. И только брату усопшего князю Димитрию, несмотря на его вопли и рыдания, не позволили проводить брата далее порога тюрьмы. При звоне колоколов ближайших к темнице церквей и при необычайном множестве народа игумен Михаил со всей монастырской братией и с градским духовенством с великой честью изнесли из тюрьмы тело князя-схимника и направились с ним к соборной церкви Воскресения Христова, где должно было совершиться его отпевание. И как бы взамен того, что вся жизнь угодника Божия сокрыта была во мраке темницы, Господь поспешил прославить Своего угодника, прежде нежели сокрыто будет в земле его тело. Еще во время медленного шествия, ибо множество народа желало прикоснуться ко гробу, мощи Игнатия начали изливать исцеления. Одна расслабленная женщина, по имени Александра, не владела ни руками, ни ногами, но, услышав о кончине благоверного князя, стала призывать его в молитве – и тотчас же получила исцеление. Еще одно чудо было засвидетельствовано, когда собирались предать тело благоверного князя земле. Смертельно больной житель Прилуцкого села, по имени Михаил, услышав о погребении святого Игнатия, просил поднести его ко гробу, где и получил исцеление, успев в последний момент прикоснуться к нему.

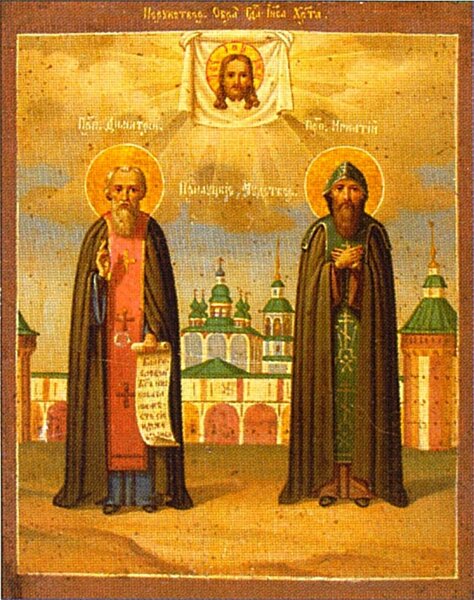

По совершении в соборе Божественной литургии и после отпевания игумен Михаил в сопровождении всего народа перенес тело князя-схимника в свою Спасо-Прилуцкую обитель и положил его в ногах преподобного Димитрия Прилуцкого чудотворца († 1392; память 11/24 февраля).

Жители Вологды, глубоко чтившие невинного страдальца при жизни, и по смерти обращались к нему, как к святому и чудотворцу. После погребения преподобного Игнатия на его могиле по милости Божией получила чудесное исцеление жительница села Прилуки Соломония, глухая и слепая на один глаз. Когда игумен Михаил призвал из того же Прилуцкого села каменщика Давида и велел ему сделать над могилой князя каменную гробницу по подобию гробницы над чудотворцем Димитрием, и когда Давид по невежеству своему во время работы сел без всякого уважения на гробницу князя, – в ту же минуту был поражен болезнью. Три дня продолжались его страдания, пока он, сознавши свою вину, не пришел ко гробу святого и многими слезами не испросил у него прощение себе. Он так же скоро получил исцеление, как и заболел.

Некто Борис Соловцев привел к могиле преподобного Игнатия своего больного друга Иродиона, почти полностью утратившего зрение; по совершении молебна и после того, как Иродион со слезами на глазах и с глубокой верой в предстательство святого угодника прикоснулся к гробнице, он тотчас прозрел.

В 1538 году к игумену Спасо-Прилуцкого монастыря Афанасию обратилась женщина, по имени Дарья, с сухой от рождения рукой, с просьбой отслужить молебен у гробницы преподобного Игнатия. На следующую ночь после молебна Дарья увидела в тонком сне преподобного Игнатия, взявшего ее за руку со словами: «Встань!» Проснувшись от страха и никого не обнаружив в комнате, она вдруг почувствовала себя совершенно здоровой. Эти и многие другие чудеса и исцеления, полученные людьми после молитвенного призывания имени благоверного князя Иоанна (Игнатия), убедили всех в его святости.

Житие и чудеса преподобного Игнатия написаны были вскоре после его кончины, в первой половине XVI века, современником его монахом Лонгином, который в заключении своего сказания пишет, что он от многого собрал малое, что от гроба преподобного Игнатия, как из неисчерпаемого источника, все приходящие к нему с верою получают исцеления. Служба святому князю, как и житие, была составлена в XVI веке. В сборнике служб XVII века, находившемся в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры, была помещена рукописная служба преподобному Игнатию, имя автора которой известно из акростиха тропаря и: «Господи Боже, помилуй Илию».

«Тем и мы убо, грешнии, верно ублажаем тя, угодниче Христа Бога нашего, на конец жития украшение Ангельское, великий образ восприял еси, отыде ко Господу, радуяся. Емуже о нас с лики святых молися, совершающих присно память твою».

Преставление благоверного князя Иоанна Угличского, в иноках Игнатия, вологодского чудотворца

Память 19 мая

Святой благоверный князь Иоанн был сыном благоверного и христолюбивого князя Андрея Васильевича Угличского 3308 и благоверной княгини Елены. Святое крещение он принял в городе Великих Луках 3309 и, достигши возраста, скоро научился грамоте. Он обладал кротким и мирным характером, не любил детских игр и, соблюдая во всем умеренность, прожил в доме отца своего до тридцати лет. В это время ненавидящий добро враг рода человеческого внушил великому князю Иоанну Васильевичу Московскому 3310 ненависть к родному брату его, благоверному князю Андрею Васильевичу Угличскому и его сыновьям, сему Иоанну и Димитрию, и он повелел схватить их, наложить на них тяжелые оковы, свезти в город Переяславль 3311 и заключить в темницу. После сего они были переведены сперва на Белоозеро 3312 , а потом в город Вологду 3313 , где, заключенные в оковах в темницу, под крепкой охраной прожили много лет. Блаженный князь Иоанн Андреевич, отличаясь мудростью, утешал брата своего, князя Димитрия, и говорил ему:

– Брат! не скорби о том, что заключен в темницу и страдаешь от этих оков. Бог внушил дяде нашему, государю великому князю Иоанну Васильевичу, поступить так с нами для того, чтобы доставить пользу душам нашим, ибо чрез это Он сделал для нас невозможным заботиться о суете мира сего. Будем же молиться Господу Богу, чтобы Он послал нам милость Свою с радостью перенести во имя Его страдания наши и избавиться от вечных мучений.

Приобрев таким образом успокоение в страданиях и скорбь о грехах своих, святой князь пробыл в темнице и в оковах тридцать два года и наконец, сильно заболев, почувствовал близость кончины. Он призвал к себе из Спасского монастыря святого Димитрия 3314 игумена Мисаила и принял от него иноческое пострижение, причем ему дано было имя Игнатия. Радость и веселие наполнили душу блаженного князя, когда он облекся в ангельский чин. Причастившись пречистых Таин Христовых, он осенил себя крестным знамением и преставился в вечные обители. Это произошло в девятнадцатый день месяца мая 1522 года 3315 . После смерти преподобного князя из тела его изошло благоухание, которое и наполнило весь город. Тогда жители города приготовили к погребению тело его, отнесли для погребения в монастырь преподобного отца Димитрия Прилуцкаго, в храм Всемилостивейшего Спаса и похоронили под алтарем близ Димитрия Чудотворца, на этом месте преподобные и до настоящего времени подают исцеление тем, кто приходит к ним с верою.

* * *

Город Углич, ныне уездный город Ярославской губ., расположен на реке Волге.

Город Великие Луки, до XV века называвшийся просто Луки, без прилагательного «Великие», принадлежит к числу древнейших русских городов: о нем упоминается в Новгородской летописи под 1166 годом. Ныне – это уездный город Псковской губернии, расположенный по обоим берегам реки Ловати и на острове Дятловке.

Великий князь Иоанн III Васильевич княжил в Москве с 1462 до 1505 года. Он заподозрил брата своего Андрея в измене по поводу того, что последний не выслал войска в помощь ему против татар, и за это заключил его с семейством в темницу.

Во времена святого князя Иоанна в северо-восточной Руси было два города с именем Переяславля. Один находился в нынешней Владимирской губернии и назывался Переяславлем Залесским, а другой – в нынешней Рязанской губернии и в 1778 году при образовании Рязанского наместничества переименован в Рязань и сделан, губернским городом. Последний основан около 1095 года Муромским князем Константином Ярославом Святославичем, а Переяславль Залесский на нынешнем его месте основан в 1162 году Суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким. Можно думать, что местом заключения князя Андрея и его семейства был Переяславль Рязанский, так как в нем около 1513 года упоминается острог, который был окружен деревянною стеною.

Бело-озеро – ныне Белозерск, уездный город Новгородской губернии. Князья-братья были переведены на Бело-озеро после смерти их отца, последовавшей 7 октября 1443 года. Мать их, княгиня Елена, скончалась еще раньше, в 1442 году.

Вологда, ныне губернский город, расположен на реке Сухоне, притоке реки Северной Двины.

Здесь разумеется Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный в 1371 году в 5 верстах от Вологды преподобным Димитрием, который первый ввел в Вологодском крае общежитие. Память преподобного Димитрия празднуется 11 февраля.

Преподобный князь скончался 45 лет от рождения.

Тропарь Иоанну Угличскому, в иночестве Игнатию, Вологодскому, блгв. кн.

глас 2

В житии́ свое́м мно́ги ско́рби претерпе́л еси́, блаже́нне,/ и терпе́ния ра́ди вене́ц от Бо́га прия́л еси́,/ и по сме́рти свое́й чудотво́рец показа́лся еси́,/ того́ ра́ди па́мять твою́ пе́сньми почита́ем,/ преподо́бне о́тче наш Игна́тие,/ моли́ся, предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Перевод: В жизни своей ты претерпел многие скорби, блаженный, и ради терпения получил венец от Бога, и после смерти твоей явился чудотворцем, поэтому память твою в песнопениях прославляем, преподобный отче наш Игнатий, молись, предстоя Святой Троице, о государстве соотечественников твоих, чтобы ему быть угодным Богу, и сынам Российским спастись.

Вернуться к списку