-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

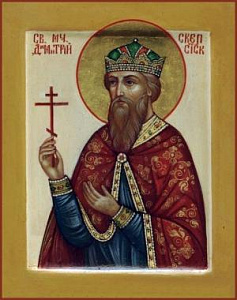

Благоверный князь Димитрий Юрьевич Красный, Бежецкий

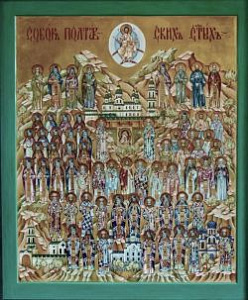

Святой благоверный князь Димитрий Юрьевич Красный входит в Собор Костромских святых.

Родился около 1415 года, четвертый сын кн. Юрия (Георгия) Димитриевича и кнг. Анастасии Георгиевны, младший брат кн. Дмитрия Георгиевича Шемяки.

Возможно, Дмитрий Юрьевич был назван в честь деда — вел. кн. Димитрия Донского [2]. Дмитрий Юрьевич рано лишился матери (+ 1422). Почти вся его жизнь пришлась на время борьбы московских и галичско-звенигородских князей за великокняжеский стол, в которую он, принадлежа к великокняжескому дому, был втянут. В 1425 году Дмитрий Юрьевич вместе с отцом, отказавшимся после смерти вел. кн. Московского Василия I Димитриевича принести присягу своему племяннику, 10-летнему Василию II Васильевичу, уехал из Звенигорода в северный центр княжения — Галич. Одним из пунктов договора, заключенного Василием II и Юрием Димитриевичем между 25 апреля и 28 сентября 1433 года, после возвращения Василия II в Москву, была передача Дмитрию Юрьевичу Бежецкого Верха с волостями (кроме тех территорий, которые ранее принадлежали угличскому кн. Константину Дмитриевичу). Зимой 1433/34 года, когда войска Василия II осадили Галич, кн. Юрий Димитриевич (по-видимому, вместе с Дмитрием Юрьевичем) уехал на Белоозеро, поручив оборону города старшим сыновьям — Василию Косому и Дмитрию Шемяке. Василий II не смог захватить Галич и, разорив посад и окрестности, вернулся в столицу. Дмитрий Юрьевич принял участие в ответном походе отца на Москву, в марте 1434 году галичско-звенигородское войско вошло в сдавшуюся после недельной осады столицу. Через некоторое время Юрий Димитриевич направил Дмитрия Шемяку и Дмитрия Юрьевича в поход на Нижний Новгород, где тогда находился Василий II. В дороге братьев настигло известие о кончине отца 5 июня 1434 года. Согласно духовной грамоте Юрия Димитриевича, Дмитрий Юрьевич получил в удел Галич и Вышгород.

С 1434 года Дмитрий Юрьевич жил преимущественно в Галиче, выезжая в Москву по вызову вел. князя. В 1437 году Василий II поручил Дмитрию Шемяке и Дмитрию Юрьевичу командование великокняжескими войсками, направленными в г. Белёв против зимовавшего там хана Улу-Мухаммеда, изгнанного из Орды. Оказавшись во владениях белёвских князей, братья «все пограбиша у своего же православного християнства и мучаху людеи из добытка… грабиша и неподобнаа и сквернаа деяху» [3]. Первоначально князья успешно действовали против ордынцев и 4 декабря 1437 года одержали над ними победу, но на следующий день были разбиты и бежали. Летом 1439 года войска Улу-Мухаммеда подошли к Москве и 3 июля осадили город. Взять столицу они не смогли и, разорив окрестности, через 10 дней отступили, разграбив по пути Коломну. После ухода ордынцев вел. кн. Василий II, укрывавшийся в Заволжье, обосновался в Переславле-Залесском. Сюда он вызвал Дмитрия Шемяку и Дмитрия Юрьевича. Последнему на время была поручена в управление Москва, в которой «бе бо посады пожжены от татар, и люди посечены, и смрад велик от них». Дмитрий Юрьевич занимался восстановлением города.

Важные сведения о деятельности Дмитрия Юрьевича в его уделе содержит Житие прп. Паисия Галичского, написанное в конце XVII века предположительно на основании не дошедших до нас галичских источников. Согласно Житию, Дмитрий Юрьевич построил в Галиче новую крепость на холме над Галичским озером, позднее получившем название Балчуг (традиционно считается, что т. н. Верхнее городище на Балчуге было возведено в княжение в Галиче кн. Юрия Димитриевича). Дмитрий Юрьевич покровительствовал Паисиеву галичскому Успенскому монастырю и его настоятелю прп. Паисию. Князь почитал находящуюся здесь чудотворную Овиновскую икону Божией Матери — главную святыню Галичского края. Согласно Житию, Дмитрий Юрьевич повелел сделать список с иконы, «менее старыя, и обложити сребром зело хитро, и позлатити златом, и приложи венец злат з драгим камением», для списка был изготовлен серебряный киот.

Князь Димитрий скончался 22 сентября 1440 года. Вернуться к списку