-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

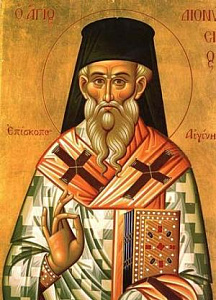

Преподобный Дионисий Радонежский, архимандрит

Краткое житие преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского

Преподобный Дионисий, уроженец г. Ржева, младший современник первого русского патриарха Иова, родился во второй половине XVI века. Получив монастырское воспитание и рано оставшись сиротой, Дионисий принял постриг и вскоре был поставлен настоятелем Старицкого Успенского монастыря. Самозванец сослал святителя Иова в Старицу. Преподобный Дионисий встретил его с почетом, подобающим святительскому сану.

В 1610 г. архимандрит Дионисий стал настоятелем Троице-Сергиевой Лавры. Это произошло в смутное время. Лавра была в осаде. Преподобный Дионисий возглавил организацию обороны. Наряду с келарем Лавры Авраамием Палицыным преподобный стал автором воззваний к русскому народу, всколыхнувших освободительное движение.

Авторитет Дионисия был очень велик. Ему был поручен непростой труд по исправлению богослужебных книг. К несчастью, были у преподобного и враги. Они воспользовались возможностью обвинить прп. Дионисия в искажении переводов богослужения (в частности, обряда Крещения). Преподобный был подвергнут аресту и пыткам. Однако он все испытания сносил со смирением и стойкостью. Лишь возвращение из плена патриарха Филарета и приезд Иерусалимского патриарха позволили пересмотреть приговор Дионисия. Дионисий был полностью оправдан. Скончался прп. Дионисий 12 мая 1633 года. Вся его жизнь была образцом монашеского служения.

Полное житие преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского

Преподобный Дионисий Радонежский родился в г. Ржеве Тверской губернии. Во Святом Крещении ему было наречено имя Давид. В Кашинском уезде Тверской губернии есть село Зобнино; вероятно, родители преподобного Феодор и Иулиания происходили из этого села, от названия которого и получили свою фамилию – Зобниновские. Еще во дни детства Давида родители переселились в соседний город Старицу, где отец принял старейшинство над ямской слободой. Иноки обители Старицкой Гурий и Герман, научившие грамоте отрока, рассказывали о добродетельном житии его. С юных лет отличался он добротой, кротостью и любовью к чтению священных книг, имел смирение и простоту сердечную свыше обычая человеческого. Пренебрегая детскими играми, в страхе Божием прилежно внимал учению и соблюдал в сердце своем ревность к добродетелям. Его духовный отец, по имени Григорий, дивился его смирению и крепкому разуму, ибо внутренними очами прозрел имеющую в нем быть благодать Святаго Духа и не раз говорил своим духовным детям: «Посмотрите, чада, на сего сына моего по духу, который и сам будет огнем духовным для многих».

Много терпел юный Давид оскорблений от сверстников ради своего смирения, даже и самые удары, как иногда случалось от буйных детей, которые досадовали, что он не хочет разделить с ними игр. Но он все переносил с кротостью и старался по возможности от них уклоняться, имея непрестанно в устах своих имя Божие. Когда научился грамоте и достиг совершенного возраста, понуждением родителей, хотя и против желания, должен был вступить в брак. За свое благочестие был рано удостоен сана священнического и определен в церковь Богоявления в селе Ильинском, принадлежавшем Старицкой обители, за 12 верст от города. Но через 6 лет скончалась жена его Васса и двое сыновей-малюток Василий и Косма. Тогда уже он, свободный от мирских забот, оставил дом свой, пришел в Старицу, принял монашество с именем Дионисия в обители Богоматери, подвизаясь о своем спасении.

Горячо любил Дионисий книжное учение. И случилось ему однажды быть в Москве для церковной потребы. И вошел он на торг, где продавались книги. Некто из бывших на торгу, взирая на юность и благолепное лицо его, помыслил о нем лукавое и стал дерзостно оскорблять его словами, говоря: «Зачем ты здесь, монах?» Но не смутился инок и не озлобилось сердце его; воздохнув из глубины души, кротко сказал оскорбителю. «Да, брат, я точно такой грешник, как ты думаешь обо мне. Бог тебе обо мне открыл, ибо если я был истинный инок, то не скитался бы по торжищу между мирскими людьми, а сидел бы у себя в келлии. Прости меня грешнаго, Бога ради». Умилились предстоявшие, внимая кротким и смиренным его речам, и обратились с негодованием на оскорбителя дерзкого, называя его невеждою. «Нет, братия, – говорил им инок Дионисий, – не он невежда, а я; он же послан мне от Бога на мое утверждение и правдивы речи его, чтобы впредь мне не скитаться по сему торжищу, но сидеть в келлии». Тогда уж и сам оскорбитель устыдился и хотел просить прощения за свою дерзость, но инок скрылся. Это был преподобный Дионисий, тогда казначей Старицкого Успенского монастыря. В 1605 году посвящен он был в архимандриты Старицкого Успенского монастыря.

Вскоре по вступлении Дионисия в должность настоятеля привезен был в Старицкую обитель низверженный по воле первого самозванца патриарх Иов. Хотя Дионисию было приказано содержать Иова как можно строже, «в озлоблении скорбном», но святой с любовью принял сверженного патриарха и стал во всем испрашивать у него наставлений и приказаний, стараясь успокоить невинного страдальца. Преподобный Дионисий вместе с митрополитом Крутицким Пафнутием и Тверским архиепископом Феоктистом похоронил его в своей обители в 1607 году.

Духовное общение архимандрита Дионисия со святейшим патриархом Иовом, можно предполагать, было виною и благосклонного к преподобному расположения святейшего патриарха Ермогена . На него часто указывал патриарх, дивясь его разуму: «Посмотрите на архимандрита Старицкого, как он подвизается; никогда он от соборной церкви не отлучается, и на царских собраниях он же всегда тут». И в смутное время преподобный Дионисий был ближайшим помощником святителя Ермогена, неотлучно находясь при нем, да и царь имел в Дионисии одного из ревностных защитников престола.

Однажды приверженцы литовские и московские злодеи, схватив святейшего патриарха Ермогена, со всякими ругательствами повлекли его на лобное место; одни толкали его, другие бросали песком в лицо и на честную главу, иные же, схватив за перси, дерзновенно потрясали, и когда все прочие трепетали, один лишь Дионисий в такой беде ни на шаг не отступал от патриарха, но страдал вместе с ним и всех с горькими слезами увещевал, чтобы перестали от такого дерзкого бесчинства, как о том засвидетельствовали многие из самовидцев.

В 1610 году патриарх Ермоген перевел архимандрита Дионисия на место настоятеля Троицкой Лавры, которая еще не оправилась после осады поляков и нуждалась в хорошем благоустроителе.

Велико и сильно было имя преподобного Сергия в то время. Его уважали и боялись самые враги отечества, поляки и всякого рода воры. И если, бывало, кого эти недобрые люди остановят в дороге и он скажется Сергиевым, того пропускали без вреда. Случилось преподобному Дионисию возвращаться из Ярославля с одним боярином. Дорога же была тогда опасная, и много проливалось крови от варварских людей. Посему архимандрит Дионисий сговорился с своими спутниками называться Сергиевыми. «Если, – говорил он, – поедем мы дорогою просто, та ограбят нас воровские люди и даже убьют; а если будем называться именем чудотворца Сергия, то спасемся». Не знал он еще, что он уже, действительно, стал «Сергиевым», ибо был назначен в обитель чудотворца в настоятели. Так проехали они многие опасные места. Не доезжая Лавры, встретил их служитель Троицкий и спросил: «Какая власть едет?» Они отвечали: «Троице-Сергиева монастыря старцы, едем из монастырских сел». Но тот, зная всех своих старцев, не поверил и спросил: «Не Старицкий ли это архимандрит, к которому я послан с грамотами от самодержца и патриарха?». И вручил Дионисию грамоты, из коих преподобный узнал о своем новом назначении и поспешил в Москву. Изумился судьбам Божиим преподобный Дионисий и пролил обильные слезы: ибо ему и на мысль не приходило то, что по воле Божией пришло на сердце святейшему патриарху и благоверному царю. И это был, можно сказать, последний драгоценный дар их, которым облагодетельствовали они Россию, поставив избранного от людей Божиих на такую ступень, с высоты коей мог защищать земную свою родину в тяжкую годину ее бедствий.

Воздав благодарение царю и святителю за их избрание, Дионисий поспешил возвратиться в Лавру Сергиеву, только что освободившуюся от осады литовской и прославленную сим бессмертным подвигом. Его самого ожидал великий подвиг содействовать вместе с ревностным келарем Авраамием Палицыным освобождению уже не одной Лавры, но всего царства, и двадцать три года подвизался он о спасении своего стада в непрестанной молитве и пощении.

Ужасное и тяжкое то было время для Русской земли – время, которое русский народ в своей памяти прозвал «лихолетьем». Москва была в руках поляков. Народ страдал от зверства польских и казацких шаек. Толпы русских людей обоего пола, нагие, босые, измученные, бежали к Троицкой обители, как к единственной, выдержавшей напор врагов, надежной защите. Одни из них были изуродованы огнем, у иных вырваны на голове волосы; множество калек валялось по дорогам; у тех были вырезаны ремни кожи на спине, у других отсечены руки и ноги, у иных были следы ожогов на теле от раскаленных камней. Всеми путями стремились беглецы к дому Живоначальной Троицы, и не было числа слезам; измученные, изломанные просили отцов духовных. Вся обитель Святой Троицы преисполнилась умиравшими от наготы, глада и ран; не только по монастырю лежали они, но и в слободах, и в деревнях, и по дорогам, так что невозможно было всех исповедать и приобщить Святых Таин.

Видя сие, архимандрит Дионисий решился употребить на доброе дело всю монастырскую казну. Со слезами молил он келаря, и казначея, и всю братию, чтобы соболезновали и сострадали несчастным во всех их нуждах. «Любовь христианская, – говорил он, – во всякое время помогает нуждающимся, тем более надобно помогать в такое тяжкое время». Келарь и братия со слугами отвечали с грустью безнадежно: «Кто, отец архимандрит, в такой беде с разумом соберется? Никому тут невозможно промыслить, кроме Единого Бога». Но Дионисий со многим рыданием опять говорил: «В таких-то искушениях и нужна твердость. От осады большой Бог избавил нас молитвами Владычицы нашей и великих чудотворцев, а ныне за леность нашу и за скупость может нас и без осады смирить и оскорбить». Умилились от плача его келарь, и братия, и слуги и стали просить совета в своем недоумении. Дионисий так начал молить всех: «Покажите в этом милость свою, государи мои, келарь и казначей, и вся братия святая! Пожалуйте, меня послушайте: видели все, что Москва в осаде, а люди литовские во всю землю рассыпались, у нас же в монастыре людей хотя и много, но мало ратных и умеющих, и те погибают от цинги, от голода и от ран; мы, государи, обещали в иночестве умереть, умереть, а не жить. Если в таких бедах не будет у нас ратных людей, то что будет? Итак, что у нас есть хлеб ржаной и пшеница и квасы в погребе, все отдадим, братии, раненым людям, а сами будем есть хлеб овсяный, без кваса, с одной водой, и не умрем. Пусть каждый делает все, что может, для других, а дом Святой Троицы и великих чудотворцев не запустеет, если только станем молить Господа нашего, чтобы подал нам разум». Приятен был всем совет сей и тверд, слез его ради.

И вот закипела деятельность. Преподобный Дионисий посылал монахов и монастырских слуг подбирать несчастных по окрестностям, привозить в монастырь и лечить. Прежде всего, по благословению архимандрита Дионисия, начали монастырской казной строить дома деревянные для болящих и бесприютных, и нашлись для них врачи. И повелено было ратных людей лечить и успокаивать их лучшей доброй пищей братской. В то время молитвами Дионисия было умножение муки в хлебне ради великого чудотворца Сергия. Во все сие время не плакал, не просил себе милости у сего великого светильника; все со смиренномудрием вкушали только немного овсяного хлеба, и то однажды в день, а в среду и пяток вовсе ничего не ели.

«Я и сам, грешный, – пишет соборный ключарь Иоанн, – сколько на памяти моей постригал, причащал и погребал вместе с братом моим Симоном: до четырех тысяч погребли мы мертвецов и, как теперь помню, что в один день похоронили в срубе на Клементьеве, у Николы Чудотворца, 960 человек, да в другом убогом доме – 640, и на Терентьевой роще – 450. Со священником Иоанном ходили мы по окрестным слободам и, по воле Дионисиевой, сосчитали, что в 30 недель погребли более трех тысяч, да зимою и весною погребал я всякий день тех, которые не хотели быть положены в убогих домах, и ежедневно случалось до шести и более похорон, а в одной могиле никогда не клали по одному человеку, но не менее трех, а иногда и до пятнадцати; все сии беды продолжались полтора года».

По благословению св. Дионисия, как скоро обретали обнаженного мертвеца, тотчас посылалось все нужное для погребения; приставы ездили на конях по лесам смотреть, чтобы звери не съели замученных от врагов, и если еще кто был жив, привозили в странноприимницы, а которые умирали, тех худые одежды раздавали бедным: женщины шили и мыли беспрестанно рубашки и саваны, за что их довольствовали из монастыря одеждой и пищей. Келейник Дионисия старец Дорофей днем и ночью разносил от него больным и раненым полотенца и деньги. Такое пособие Лавра оказывала страждущим все время, пока Москва боролась с поляками. Келарь Симон полагает, что за это время одних умерших было более 7 000 и до 500 оставшихся при Лавре в разных службах: можно по этому судить, как велико было число всех, воспользовавшихся пособиями от обители.

Если праведным судом Господь и наказал нас во время осады, замечает писатель жития, то не обогатил ли нас потом сугубо Своею благодатью, как это видимо ныне всем человекам. Сколькими богатствами расширил Он и украсил селение славы Своей, обитель Пресвятой Троицы, молитвами великого чудотворца Сергия. Господь восставил, как некогда Иосифа на прокормление Египта и Товию праведного в Вавилоне, сего дивного мужа Дионисия, через которого многие сподобились получить благой конец с напутствием.

Но этого было мало для святой души Дионисия: его любящее сердце томилось страданиями всей Русской земли. Великий имел он подвиг, усердно молясь о избавлении царствующего града; во все полтора года, когда была в осаде Москва, непрестанно и в церкви Божией, и в келлии с великим плачем стоял он на молитве. И в 1611–1612 гг. в келлии архимандрита собираются скорописцы и переписывают послания Дионисия и его келаря Авраамия Палицына. Грамоты сии в Рязань, в Пермь с уездами, и в Ярославль, и в Нижний Новгород, князю Димитрию Пожарскому и Косьме Минину, и в понизовские города, князю Димитрию Трубецкому и к Заруцкому под Москву, и в Казань к строителю Амфилохию, и много было в тех грамотах болезнования Дионисиева о всем государстве Московском. «Православные христиане, – писалось в этих посланиях смиренными иноками, доблестными сынами отечества, призывающими русский народ к братскому единодушию и к защите разоряемой врагами родной земли, – вспомните истинную православную веру и покажите подвиг свой, молите служилых людей, чтобы быть всем православным в соединении и стать сообща против предателей христианских (изменников отечеству) и против вечных врагов христианства – польских и литовских людей! Сами видите, какое разорение учинили они в Московском государстве. Где святые церкви Божии и Божии образы? Где иноки, сединами цветущие, инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и поругано злым поруганием? Не пощажены ни старцы, ни младенцы грудные... Если же есть и недовольные в ваших пределах, то Бога ради отложите все сие на время, чтобы вам всем единодушно пострадать для избавления православной веры, покамест еще враги не нанесли какого-либо удара боярам и воеводам. Если мы прибегнем к Прещедрому Богу и Пречистой Богородице и ко всем святым и обещаемся сообща сотворить наш подвиг, то Милостивый Владыка, Человеколюбец, отвратит праведный Свой гнев и избавит нас от лютой смерти и латинского порабощения. Смилуйтесь и молитесь! Но немедля сотворите дело избавления христианского народа, помогите ратным людям. Много и слезно со всем народом христианским вам о том челом бьем».

С такими воззваниями спешили из Лавры гонцы в разные города и полки России. Троицкие грамоты ободрили народ: особенно сильно было воодушевление в Нижнем Новгороде. Здесь восстал на защиту родной земли приснопамятный муж Косма Минин. По его призыву собралось ополчение и под начальством князя Пожарского двинулось на защиту осажденной Москве. Услышал Господь молитву праведника, денно и нощно к Нему взывавшего, о избавлении православных христиан от кровопролитных напастей, о мире и тишине Московскому государству. Когда князь Димитрий Пожарский и Косма Минин двинулись к Москве со многим воинством и достигли Сергиевой обители, сей великий подвижник, совершив для них молебное пение, провожал всем собором воевод и ратных людей на гору, называемую Волкуша, и там остановился с крестом в руках, чтобы осенить их, священники же кропили святой водой. В то время сильный ветер дул навстречу воинам, и смущалось их сердце от волнения; тревожились и воеводы, как идти в долгий путь при столь бурном ветре? Преподобный Дионисий, благословляя воинства, обнадеживал ратных, внушая им призывать себе на помощь Господа, Пречистую Его Матерь и радонежских святых Сергия и Никона. Еще и вслед за ними осенял он идущих Животворящим Крестом, и – внезапное совершилось чудо: мгновенно изменился ветер и стал попутным православному воинству от самой обители, как бы от церкви Святой Троицы и чудотворных мощей, посему немалое было радование воеводам и войску. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему такой дар чудотворений, тщательно им хранимый от людей.

Сказание же сие, говорит писатель жития, слышали мы из уст самого князя Димитрия, который со многими слезами исповедал нам, какого чуда сподобил его Бог заступлением Пречистой и великих чудотворцев и молитвами святого архимандрита Дионисия! На него излил Господь благодать Свою ради крепкого его жития, и щедро подавала ему чудная десница Божия то, чего со слезами молил у Господа дивный Его угодник. Одни только непрестанные молитвы Дионисия могли заставить князя пренебречь всей опасностью, какая угрожала им в стране от смут и заговоров, и двинуться сперва из Ярославля, а потом из-под Лавры для довершения великого дела. Келарь Авраамий был отпущен архимандритом и находился безотлучно при войсках, лицом, действующим не менее князя Димитрия Пожарского и Минина. Его одаренное перо передало потомству современные подвиги, подобно как его мудрые речи восстановляли мир и тишину посреди враждующего стана.

Немирны были между собой соединившиеся под Москвой Пожарский и Трубецкой, но преподобный Дионисий писал им сердечное красноречивое увещание о мире и любви.

Еще длилась осада: поляки засели в Кремле и Китай-городе, и снова возникли возмущения между казаками. Жаловались они на нищету свою и богатство вождей, они хотели умертвить их и разбежаться. Что же архимандрит и келарь? Последнее сокровище Лавры – ризы и стихари, саженые жемчугом, посылают они в табор с слезным молением не покидать Отечество. И тронулись казаки, вошли в разум и страх Божий и, возвратив обители ее пожертвования, поклялись переносить лишения. Скоро преподобный Сергий явился во сне греческому архиепископу Арсению, заключенному в Кремле, и утешил его вестью о избавлении. Приступом был взят Китай-город, сдался Кремль. С Божией помощью столица была очищена от врагов. С торжественным пением вступил прп. Дионисий и весь священный собор в храм Успения и восплакал при виде запустения святыни. Оба, архимандрит и келарь, были при избрании Михаила, которое совершилось в Москве в их Троицком подворье. Авраамий возвестил о том народу с Лобного места и сам в числе послов почетных ходил приглашать юношу на царство. Он умолял его променять тишину обители Ипатьевской на бурный престол, колеблемый всеми ужасами войны и внутренних смятений. Когда же, по многом плаче, умолен был юный царь, то на пути своем к столице усердно припадал к раке преподобного Сергия, и архимандрит Дионисий благословил Михаила на спасенное царство.

Среди этих забот и трудов для спасения отечества Дионисий успел поправить и вверенную ему Лавру. Ее башни и стены после осады были полуразрушены; уцелевшие от огня келлии стояли почти без крыши; имения разорены, и рабочие разбежались. По ходатайству Дионисия царь подтвердил права Лавры грамотами и повелел возвратить на свои места разбежавшихся крестьян. Деятельностью настоятеля мало-помалу изглаждались следы разорения в обители.

Еще не совсем окончились начатые поправки хозяйства по обители, как преподобный Дионисий должен был начать подвиги для святой веры. Казалось, после столь великих заслуг преподобного для отечества и Лавры наступило для него время отдыха и успокоения. Не то судил Бог. Царь Михаил Феодорович, зная благочестие и ученость Дионисия, поручил ему грамотой от 8 ноября 1616 года исправить Требник от грубых ошибок, которые вкрались от времени. Дионисий и его сотрудники, старец Арсений и священник Иоанн, с усердием и благоразумием занялись этим делом; для пособия, кроме многих древних славянских требников, в числе коих был и требник митрополита Киприана, были и греческие требники. Ошибок найдено множество, и иные крайне грубые: «О воплощении Сына Божия в потребниках письменных и в служебниках выхода первых печатей обрелося, яко Отец Бог с Сыном воплотися». Через полтора года представили исправленный ими требник в Москву на рассмотрение Собора. Собор 1618 года по наветам врагов преподобного без вины осудил его, как еретика, на лишение сана и заточение. Дионисия обвиняли и в том, что «имя Святой Троицы велел в книгах марать и Духа Святаго не исповедует, яко огнь есть». Это означало, что исправители полагали сделать перемены в славословиях Святой Троице, оканчивающих собой разные молитвы, а в чине водоосвящения исключали слово: «и огнем» как внесенное произволом невежества. В защитительной речи прп. Дионисий сказал: «Писано во всех требниках письменных старых, в том числе и пергаменных, в молитве: Твоею бо волею от небытия в бытие привел еси всяческая. Ты и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым. Так стоят слова в пергаменных и в бумажных списках и в них нет слова: и огнем. Так и в списках, присланных из Москвы, – в книге митрополита Киприана (а Киприан митрополит – человек святой, как все знают) и в двух других списках! Так и в греческих книгах! Но не так в Московском печатном служебнике, где напечатано: Духом Твоим Святым и огнем. Мы не знаем, с чего напечатано: и огнем. Мы думали, что напечатано так сообразно с словами евангелиста Луки: Той вы крестит Духом Святым и огнем. Но зная, что евангелисты Марк и Матфей не сказали: и огнем, а только – Духом, приняли в основание слова Господа к Никодиму: аще кто не родится водою и Духом, не может внити в Царствие Небесное. Сам евангелист Лука, предлагая обетование Господа, пишет: имате креститися Духом Святым, но не сказал: и огнем. По книге Деяний Апостольских, в день Пятидесятницы снисшел Дух Святой на апостолов и явишася им разделени языцы яко огненни; не сказано: явились языки огненные, но яко огненни. Да и книга Деяний не определяет, в каком виде снисходил Дух Святой на крещающихся. Крещением же огненным означается только испытание огненное». Весьма любопытно и поучительно, что говорил Арсений о прибавке слова «и огнем» в чине Крещения. Из числа 12-ти славянских списков, писал он, в 10 не было этого слова; в одном приписано на поле «и огнем», и в другом то же слово написано выше строки; в печатном же требнике это слово поставлено уже в строке. Вот происхождение прибавлений, за которые так упорно стоят ревнители мнимой старины! Прп. Дионисию пришлось вытерпеть много и много оскорблений незаслуженных.

Но по всей земле Русской еще бродили шайки литовцев и поляков, так что Дионисий не мог достигнуть места заточения, а потому его возвратили в Москву, заключили в Новоспасский монастырь, морили голодом, томили в дыму бани, заставляли класть каждый день по тысячу поклонов. Преподобный, укрепляемый Господом, не только выполнял наложенную эпитимию, но еще от усердия своего клал другую тысячу поклонов ежедневно. По праздникам его водили, а иногда возили верхом на кляче, еще до обедни, к митрополиту на смирение. Здесь в оковах он стоял на открытом дворе в летний зной до вечерни, не освежаемый и чашей студеной воды.

А грубые злобные невежды всячески ругались над ним, бросали в него грязью. Но преподобный был, как младенец, и все принимал со смирением и утешал братию, страдавшую с ним вместе, говоря: «Не скорбите и не безумствуйте, Господь все видит, мы же страждем за слово истины, и это еще не вечная мука, все минет!» Его обложили пенею в 500 рублей за то, что «Духа Святаго не исповедывал, яко огнь есть». Преподобный же, стоя в железах, толкавшим и оплевавшим его говорил: «Денег не имею, да и давать не за что: лихо чернецу то, если расстричь его велят, а если только достричь, то ему венец и радость. Мне грозят Сибирью и Соловками, но я рад тому, это жизнь мне». Когда другие с состраданием говорили: «Что это за беда с тобой, отче?», он отвечал: «Беды нет никакой, а милость Божия; преподобный Иона, митрополит, смиряет меня по делам моим, чтобы не был я горд. Такие беды и напасти – милость Божия, а вот беда, если придется гореть в геенском огне; да избавит нас Бог от сего!». И по Москве распустили нелепую молву, будто бы Дионисий и его сотрудники хотят огонь совсем вывести. Чего не выдумают и чему не поверит невежество народное! И что же? Ради сей безрассудной клеветы чернь толпами выходила на улицу, когда на худой лошади везли святого старца из обители или в обитель, чтобы над ним потешаться и бросать в него камнями и грязью; но он, как незлобивый младенец, ни на кого не скорбел.

А главными обвинителями угодника Божия были свои же, троицкие иноки: головщик Логгин и уставщик Филарет. Это были люди крайне дерзкие, невежественные; Филарет от невежества говорил даже богохульные ереси. Их дерзость и прежде доходила до того, что во время богослужения они вырывали из рук архимандрита книги. Случилось однажды, при недостатке певчих, что сам Дионисий, сойдя с клироса, хотел читать первую статью. Логгин же, бросившись к нему, вырвал из рук его книгу и с большим шумом опрокинул аналой на соблазн всей братии. Преподобный только перекрестился и молча сел на клиросе. Логгин прочитал статью и, подойдя к архимандриту, вместо прощения, начал плевать на него. Тогда Дионисий взял в руки пастырский свой жезл, махнул им, говоря: «Перестань, Логгин, не мешай пению Божию и братию не смущай; можно нам о том переговорить и после утрени». Логгин же до такой степени разъярился, что, выхватив посох из рук Дионисия, переломил его на четыре части и бросил обломки в настоятеля. Заплакал Дионисий и, воззрев к образу Владычню, сказал: «Ты, Господи Владыко, все ведаешь; прости меня, грешного, ибо я согрешил пред Тобою, а не он». Сойдя с места своего, стал он перед иконой Богоматери и проплакал всю утреню: ожесточенного же Логгина все братия не могли принудить, чтобы испросил прощения у архимандрита. Уставщик Филарет был другом Логгина. Этот был еще замечательнее. Он иночествовал в обители более 50 лет. Но «от простоты ненаучения мысли мудрования недобраго» имел он в себе и в одном и том же лице был и темный невежда, и дерзкий еретик. Прп. Дионисий скорбел о Филарете, говорил ему, что многолетние подвиги свои губит он самоволием невежества своего. Оба ожесточенные инока, раздражавшись на святого, писали против него в другие обители, в царствующий град, разные воздвигая на него козни, от которых он много страдал. Вот каковы были его клеветники. «Смею сказать о возводящих на нас неправду, – писал страдавший вместе с Дионисием инок Арсений, – что не знают они ни православия, ни кривославия, проходят Священные Писания по буквам и не стараются понимать смысл их». Каковы и всегда ревнители старой буквы.

Были, однако, и светлые минуты в жизни великого подвижника, когда после всех понесенных им искушений за чистоту догматов церковных и после мира, на время упокоившего бедствовавшую Россию, сам патриарх Иерусалимский Феофан, в 1619 году присланный Вселенскими патриархами для поддержания на Руси православия, пришел поклониться великому чудотворцу Сергию и подивиться подвигам защитников Лавры. Где еще можно было найти другого Дионисия, другого Авраамия и подобную им братию? Иерусалимский патриарх предложил патриарху Филарету, вернувшемуся из польского плена, облегчить положение преподобного, и в его оправдание указал на греческий требник. Дионисий освобожден был из темницы.

Слышав об обители Преславной Троицы, как во время разорения Московского государства и самого царствующего града то малое место спасено было от польских и литовских народов, удивился патриарх и хотел видеть с желанием сердечным не место, но дивного хранителя места, великого Сергия чудотворца. Когда же пришел в его обитель, архимандрит Дионисий сотворил ему честь, подобающую царскому величеству, и вышел в сретение вне монастыря, во множестве чина священного. Наутро же патриарх пришел служить литургию. Но прежде, отпев молебен, со многими слезами окроплял святой водой образ Живоначальной Троицы и Пресвятой Богородицы и, приступив к мощам чудотворца, велел архимандриту открыть святое лицо Сергия – ужас объял его и затрепетало в нем сердце, когда узрел нетление святого и осязал руки его и ноги.

«О великий Сергий чудотворец, слава святого жития твоего достигла и до востока солнечного: благодарение Содетелю всех Христу Богу, что и на конец века дошедшим людям, верующим в Него, дает упование не отпадать от правил веры, ради молитв Пресвятыя Своея Матери, и вас ради, со всеми святыми подвизавшимися в благочестии». Сказав сие, совершил сам литургию.

По совершении литургии молил его Дионисий совершить успокоение себе и всем пришедшим с ним из Иерусалима, и на трапезе воздана была ему почесть, как царям московским, когда приходят на поклонение в праздники. Святейший Феофан, сидя за обильной трапезой с братией, ничего не вкушал и был неутешен от плача, хотя торжество совершалось с пением ликов. Но патриарх, духом уразумев их печаль, сказал Дионисию и всей братии: «Что смущаетесь? Не скорбите о слезах моих, ибо радостью веселится о вас сердце мое; не ищу я чего-либо вашего, но вас самих, по глаголу апостола: “Вы бо радость моя и венец” (1Фес.2,19), ибо здравых вас обрел. Прежде слышали все Церкви Восточные скорбь вашу и труд, какие подъяли за Христа от гонящих вас, ради правой веры, и мне небезызвестно было о всех приключившихся бедах. Ныне же еще нечто прошу у вас видеть, да возвеселюся по желанию моему. Слышал я, что во время беды ратной некоторые иноки обители вашей дерзнули возложить на себя броню и, приняв оружие в руки, ратовать крепко; дайте мне их видеть».

Умилительное зрелище представляла беседа патриарха со старцами – защитниками Лавры, подвизавшимися во время ее осады. Преподобный Дионисий принял было сие требование с недоумением, но подвижники добровольно вызвались: «Яви нас, отче, Владыце нашему; буди все по воле его». И представлены были патриарху более двадцати иноков, «нихже первый был именем Афанасий Ощерин, зело стар сый, и весь уже пожелтел в сединах». Патриарх спросил его: «Ты ли ходил на войну и начальствовал пред вои мученическими?» Афанасий ответствовал: «Ей, Владыко святый, понужден был слезами кровными». Патриарх спросил еще: «Что ти свойственнее, иночество ли в молитвах особо или подвиг пред всеми людьми?». Афанасий, поклонясь, ответствовал: «Всякая вещь и дело, Владыко святый, во свое время познавается: у вас, святых отец, от Господа Бога власть в руку прощати и вязати, а не у всех; что творю и сотворих – в повелении послушания». И обнажив седую голову свою, поклонился ему и сказал: «Известно ти буди, Владыко мой, се подпись латынян на главе моей от оружия; еще же и в лядвиях моих шесть памятей свинцовых обретаются; а в келлии сидя, в молитвах, как можно найти было из воли таких будильников к воздыханию и стенанию? А все се бысть не наше изволение, но пославших нас на службу Божию». Патриарх, без сомнения, удовлетворенный дознанием, что над воинственным одушевлением тем не менее господствует дух иноческого благочестия, смирения и простоты, благословил Афанасия, поцеловал его «любезне», и прочих его сподвижников отпустил «с похвальними словесы».

Потом велел патриарх петь конечный молебен Пресвятой Троице и, знаменовавшись у св. икон, подошел ко гробу великого чудотворца, снял с себя клобук и отер им колено Сергия и ноги до подошвы и подложил под плесна его со многими слезами, приникнув молитвенно ко гробу. А Дионисию велел стоять без клобука, с преклоненной главой, и, взяв свой клобук из-под ног чудотворца, поцеловал и дал целовать архимандриту, возложил руку на его главу. Архидиакон возгласил: «Вонмем», а архимандрит Синайской горы трижды: «Кирие элейсон». Патриарх же, возложив клобук свой на Дионисия с молитвой, благословил и целовал его в уста с сими словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, дал я тебе благословение, сын мой, и знаменовал тебя в великой России, среди братии твоей да будешь первый в старейшинстве по благословению нашему, так же и кто по тебе будет, да носит в сем святом месте благословение наше, величаясь и хвалясь нашим смирением и радостно всех извещая: сие им дано знамение, что и патриархи восточные – поклонники суть сему святому месту, и честь свою перед Святой Троицей оставили, сняв с главы своей память по себе, и положили под ноги великому стражу и блюстителю, богоносному Сергию чудотворцу!» Потом велел петь на обоих клиросах: «Спаси, Христе Боже, отца нашего архимандрита Дионисия» и, обратясь к братии, сказал: «Запишите себе все сие, что совершил я над архимандритом, и если впредь кто из братии нашей придет сюда на поклонение, пусть ведомо будет изволение наше грядущим родам, чтобы и вы не забыли наше смирение и любовь, и памятовали в своих молитвах».

Вся жизнь преподобного была жизнью истинного Божия подвижника. Большую часть времени он проводил в молитве. «Келлия устава не имать», – говаривал преподобный и в келлии читал Псалтирь с поклонами, Евангелие и Апостол, вычитывал сполна акафисты и каноны; в церкви выстаивая все положенные службы, Дионисий совершал, кроме того, ежедневно по шесть и по восемь молебнов. Ложился спать за три часа до утрени и вставал всегда так, что успевал еще положить до нее триста поклонов. В церкви соблюдал строго церковный устав, сам пел и читал на клиросе, имея дивный голос, так что все утешались, внимая ему: как бы тихо ни читал он, каждое слово было слышно во всех углах и притворах храма. Признательный к благотворителям обители, он требовал, чтобы читались сполна синодики на проскомидии; во время соборного служения все иеромонахи в епитрахилях стояли в алтаре и поминали имена усопших вкладчиков. В каждую утреню обходил он церковь и осматривал, все ли в храме. Он выходил с братией и на работы монастырские. У него были и иконописцы, и мастера серебряных дел. Благородные князья любили его и помогали, но были и такие властолюбцы, которые ему не только не помогали, но и оскорбляли его словом и делом. Это не останавливало, однако, Дионисия до конца жизни от ревностного обычая строить и обновлять церкви, и после его смерти много осталось утвари, приготовленной им для обновления храмов. Он усердно заботился о храмах Божиих не только в своей обители, но и по селам монастырским, где построено им несколько церквей после польского разгрома. Один из этих храмов в 1844 году был перенесен из села Подсосенья в новооснованный тогда Гефсиманский скит близ Сергиевой Лавры, где и теперь привлекает он всех богомольцев своей изящной простотой. По благословению архимандрита Дионисия и при его собственноручной редакции рукописей был составлен сборник Четьих-Миней.

При нем было в обители 30 иеромонахов и 15 иеродиаконов, а на клиросах стояло до 30 певцов. Каждую утреню сам архимандрит обходил всю церковь со свечой в руках, посмотреть, нет ли отсутствующих, и если кого не было – посылал за ним будильщиков; если же кто действительно был болен, то промышлял об нем как врач духовный и телесный и упокоевал в больнице. Примером своего смиренномудрия он внушил равенство между братией, а подвижническая жизнь его возбуждала и других к подвигам: по его примеру даже старцы почтенные не стыдились ходить звонить на колокольню. В обращении с братией он был кроток и прямодушен, приветлив и терпелив. Он во всем старался подражать великому в своем смирении основателю Лавры преподобному Сергию, и чудотворец видимо помогал ему во всем. «Я, многогрешный, – пишет келарь Симон, – и прочие из братии, жившие с ним в одной келлии, никогда не слышали от него ничего обидного. Он всегда имел обычай говорить: “Сделай, если хочешь”, так что некоторые, не понимая его простого нрава, оставляли без исполнения его повеление, думая, что он оставляет дело на их волю. Тогда добрый наставник, помолчав немного, говорил: “Время, брат, исполнить повеленное: иди и сделай”».

Из учеников преподобного Дионисия особенно известен Дорофей, прозванный «великим трудником». Келарь Симон Азарьин пишет о нем: «Он был так тверд в благочестии, что никогда не оставлял церковного богослужения, исправлял должность пономаря в церкви чудотворца Никона и вместе с тем был канонархом и книгохранителем. В келлии он выполнял правило необыкновенное: ежедневно читал всю Псалтирь и клал до тысячи поклонов; при том же писал книги. Спал он весьма мало и никогда не ложился для сна. Пищею его служил кусок хлеба и ложка толокна и притом не каждый день; только по убеждению архимандрита стал он есть хлеб с квасом». И другой писатель жития Дионисиева, ключарь Иоанн (священник Иоанн Наседка), бывший также самовидцем строгого жития Дорофеева, свидетельствует о нем, что он всегда по Дионисиеву приказу разносил больным и раненым, мученным от врагов, деньги и одежды от щедрого настоятеля и по целым ночам оставался сидеть с больными и увечными. Братья, наблюдавшие втайне за образом его жизни, видели, что и по неделе иногда не прикасался он ни к какой пище; некоторые из келейников над ним смеялись, и было у них прение: одни говорили, что он свят, другие же, что безумен. «Однажды я сам над ним посмеялся, будучи еще мирянином, – смиренно сознается писатель, – но в ту минуту взошедший Дионисий строго на меня посмотрел, ничего, однако, не сказал мне. Десять лет спустя, когда был я у архимандрита в Москве на духовной беседе, просил я себе прощения со слезами за свой поступок, и он с кроткой улыбкой, благословив меня, сказал: «Не вопрошай иноков о делах иноческих, ибо для нас великая беда открывать вам, мирянам наши тайны; писано: шуйца да не весть, что творит десница». Однако по настоянию моему старец продолжал: «Вы, миряне, если что услышите худого о чернецах, нелепо их осуждаете, и это вам грех, а что услышите доброго, о том не ревнуете, но только хвалите, и от ваших похвал еще больше приходит искушение, ибо от того происходит величание и гордость; посему для нас полезнее прикрывать от вас дела свои, чтобы никто о нас не слышал». Когда спросил я: «Что означал строгий его взгляд, когда встретился мне в келлии у Дорофея?», Дионисий отвечал: «Не гневайся, святому мужу вы посмеялись, и всем вам грех, потому что не по-вашему он жил. Мне ведомо, что не только седмицу он не едал, но часто до десяти дней и ложки воды не выпивал, а на все службы ходил наг, и бос, и голоден, да еще не умывая ни лица, ни рук, а когда ходил за больными, то не гнушался никаких смрадных ран. Будучи же юн возрастом, мучился блудными помыслами, и потому так сильно ратовал против врагов мысленных алчбой и жаждой; вместо воды служили ему для омовения лица, персей и рук слезы, непрестанно им проливаемые при совершении добрых своих дел, потому и болезненно мне стало смехотворство ваше».

В 1622 году святой архимандрит собрался ехать в Москву. Братия пришли просить благословение, вышел к нему и Дорофей в тяжкой немощи, прося себе последнего прощения: «Уже время мое подходит, – говорил он, – и смерть приближается; о едином скорблю, что уезжаешь отсюда, и не сподоблюсь погребения от твоей преподобной руки». Дионисий как бы шутя сказал ему с запрещением: «До моего приезда будь жив, и не дерзай умирать, доколе не возвращусь от самодержца; тогда умрешь, если Господь изволит, и я погребу тебя». – «Воля Господня да будет», – отвечал Дорофей. Архимандрит был в столице и возвратился в Лавру. Когда с молитвой входил в сени своей келлии и опять принимала от него благословение братия, вышел и Дорофей, уже в конечном изнеможении, прося себе прощения. Преподобный благословил его и простился с ним, а сам, облачившись, пошел в церковь петь молебен за царское здравие, по обычаю, какой содержался в обители Троицкой, на приезде от властей. Но он еще не успел начать молебна, когда пришли сказать ему, что Дорофей отошел ко Господу. Прослезился Дионисий и похоронил труженика собором, со всей братией.

Кроткому старцу Божию до конца дней своих привел Бог терпеть скорби и искушения от своих собратий, ибо вечный враг рода человеческого вооружился против святого, чтобы каким-нибудь образом удалить его из обители чудотворца Сергия. Диавол возбудил одного чернеца, по имени Рафаил, присланного под начало в обитель Сергиеву от патриарха Филарета и даже окованного за различные крамолы и поступки, недостойного монашеского звания. Покушаясь освободиться от уз, Рафаил оклеветал преподобного Дионисия перед царем Михаилом и патриархом Филаретом, и старца потребовали в Москву. Много скорбели о том и братия, свидетельствуя о праведном житии его, и в скором времени был он отпущен в Лавру, а клеветники его сосланы в заточение, получив достойную мзду за свое беззаконие. Вскоре за сим искушением последовало и другое. Эконом обители Сергиевой, будучи властолюбив, не питая в сердце страха Божия, оклеветал архимандрита, будто бы ни во что вменяет повеление царское и святительское; лукавством своим до такого бесчестия довел блаженного мужа, что был он ввержен в темное и смрадное место, где втайне пробыл три дня в заточении.

И столь велико было терпение и смиренномудрие святого, что никто даже не узнал о его страдании, кроме духовника; после многих угроз от патриарха был он, однако, отпущен в Лавру. Но эконом тайными грамотами продолжал еще клеветать на него, будто бы Дионисий промышляет себе патриаршество, и дошел до такого безумства, «что однажды на соборе при всей братии, не стыдясь честнаго лица его», дерзнул бить по ланитам, и с бесчестием запер настоятеля в келлию, откуда не выпускал его четыре дня к церковному пению. Сам благоверный государь, услышав о том, властью державной освободил страдальца и, будучи в обители, перед всей братией сделал расследование о его страданиях. Но преподобный Дионисий все покрыл любовью и всех представил себе доброхотами, себя одного представляя во всем виновным. Таким образом гнев царский преложил на милость, к общему изумлению всех бывших при царе бояр. С тех пор самодержец уже не верил никакой клевете на святого мужа до конца его жизни.

Когда приспело время преставления преподобного, по свидетельству бывших при нем, не отлучался он от церкви, но и в самой немощи своей, еще накануне смерти служил обедню и даже в день исхода своего был у утрени и обедни, ни в чем не желая уменьшить своего подвига. В самый благовест вечерни встал он и, надев клобук и мантию, хотел идти в церковь, но, чувствуя конечное изнеможение, стал просить себе схимы. Уже едва мог преподобный стоять от болезни и сел на постель, прежде нежели были довершены последние молитвы. Некоторых из братии он успел благословить и, перекрестив лице свое, возлег на ложе, закрыл глаза, сложил крестообразно руки свои и предал чистую душу свою в руки Господни, великий оставив по себе плач и сетование братии. Когда было положено во гроб тело его, все на него с услаждением взирали, потому что лицо его было благолепно, очи и уста веселые, и в ту минуту многие из иконописцев, любви ради, списали благолепие лица его, чтобы такой блаженный муж у всех в памяти вечной пребывал. Сам патриарх Филарет пожелал совершить над ним отпевание, для чего святые мощи его и были перевезены в Москву, в Богоявленский монастырь, а потом возвращены в Лавру для погребения.

От мощей преподобного получил исцеление князь Алексей Воротынский, который был весьма любим архимандритом. Болящий лежал на одре и не мог сам прийти поклониться усопшему, но, памятуя всегдашнюю любовь, послал отслужить над ним панихиду, и как только принесли ему кутью после службы, немедленно исцелился от своей болезни.

Священник Лаврской слободы Феодор много скорбел, что не мог видеть кончины преподобного. И вот во сне видит он, будто спешит с другими принять прощение Дионисия, но святой говорит ему: «Для чего ты спешишь? Те благословение просят потому, что остаются здесь, а ты скоро пойдешь за мной». Спустя восемь дней Феодор скончался.

И присный ученик его Симон, писатель жития, не присутствовавший при его блаженной кончине, потому что послан был учителем своим настоятельствовать в Алтырский монастырь, зависевший тогда от Лавры, испытал над собой силу посмертных его молитв. Будучи ни в чем не виновен, он выдан был за чужие грехи, и не ожидалось ниоткуда спасения. Одна инокиня Хотькова монастыря, по имени Вера, слыша о беде Симоновой, со слезами о нем молилась, призывая на помощь преподобного Дионисия. И вот она видит во сне благолепный храм и святителей в облачении, восходящих на ступени, а вслед за ними и Дионисия, поддерживаемого двумя диаконами. Инокиня припала к ногам его, как бы к живому, прося помощи беспомощному, и восклицая: «Господи! Тот, кого Ты любил, нынче сильно страдает и ни от кого не имеет помощи». Дионисий же, прикоснувшись до нее рукой, поднял ее, говоря: «Не скорби, будет ему милость Божия и избавление от такой напасти, от меня же вам благословение». С сими словами он скрылся, и действительно, вскоре освободился от напасти Симон, извещенный о чудном видении сыном инокини Веры Михаилом.

Священноинок Порфирий, живший долго в одной келлии с преподобным, был уже архимандритом в Рождественской обители города Владимира, когда услышал о его кончине. Сильно скорбел он, приводя себе на память все его страдания, и молил всемогущего Бога явить ему: воспринял ли преподобный мзду свою за многострадальный подвиг. После долгой молитвы увидел он желанного ему архимандрита Дионисия сидящим, припавши к ногам его, с радостными слезами просил он благословения и говорил ему: «Отче Дионисие, поведай мне, обрел ли ты благодать от Всещедрого Подателя за такое многострадальство и крепкие подвиги?» Дионисий же, благословив его, сказал утешительное слово: «Радуйся со мною, Порфирий, ибо великую восприял я благодать у Бога». Впоследствии сей Порфирий был послан архимандритом в Псков, а потом переведен в Москву, в Андрониев монастырь, где и скончался.

В 1652 году в Великий пост повелением царя Алексея Михайловича митрополит Ростовский Варлаам послан был с боярином Салтыковым в город Старицу для перенесения из Богородичной обители тела святейшего патриарха Иова. В навечерие их отправления с мощами к Москве явился к митрополиту Варлааму архимандрит Дионисий, когда митрополит слушал утреню на святительском месте. Ему представилось, что Дионисий взошел с кадильницей в руках и, раздувая уголья, покадил сперва образа, а потом святителя и внезапно стал невидим, оставив только по себе чудное благовоние. И подобало сему великому мужу, погребавшему некогда многострадального Иова патриарха, присутствовать при перенесении мощей его в столицу.

Преосвященный Филарет (Гумилевский) днем преставления преподобного Дионисия называет 10 мая 1633 года, а в соответствии с Настольной книгой священнослужителя – 12 мая 1633 года. Месяцеслов святых указывает, что память прп. Дионисия в Русской Церкви совершается 12/25 мая, под каковым числом помещены и сведения о его жизни, но в Гефсиманском скиту (близ Троице-Сергиевой Лавры) по предложению наместника Лавры архимандрита Антония († 1878) 5 мая совершается празднество св. Дионисию с утверждения Московского митрополита Филарета , в память его кончины (то есть Дионисия). Митрополит Филарет постановил: «Править 5 мая св. Дионисию молебен, по канону, приложенному к житию его». Имя св. Дионисия в Гефсиманском скиту поминается на отпусте при богослужении.

Житие сего великого мужа сохранила нам благочестивая древность по тому глубокому уважению, которое к нему питали Церковь и отечество, спасенные подвигом его самоотвержения в страшную годину самозванцев. Житие и канон написаны келарем Троицкой Лавры Симоном (Азарьиным) и дополнены ключарем московского собора священником Иваном Наседкою, от которого осталась нам и летопись о мятежах. Первый говорит о подвижнической жизни св. Дионисия, второй же больше о деяниях защиты отечества.

Дай Бог, чтобы не оскудевали на Русской земле такие доблестные сыны Отечества и подвижники благочестия. Ими, их молитвами и трудами крепла наша Святая Русь, ибо они-то и есть семя свято – стояние ее!

Тропарь Дионисию Радонежскому

глас 3

Земна́я, прельща́ющая очеса́ миролю́бцев,/ возненави́дел еси́, о́тче Богоно́сне Диони́сие,/ за уме́ты та вмени́в,/ ше́ствуя путе́м ско́рбным,/ и в терпе́нии добр во́ин Христо́в яви́лся еси́,/ победи́в стра́сти ми́ра,/ был еси́ до кончи́ны непоколеби́мый благоче́стия побо́рник./ Те́мже мы днесь, соверша́я свяще́нную па́мять твою́,/ духо́вными тя пе́сньми ублажа́ем и смире́нно мо́лим,/ да, предстоя́ Престо́лу Го́спода Бо́га,// хода́тайствуеши о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Все земное, привлекающее взоры любителей мира, ты возненавидел, отче Богоносный Дионисий, оценив это как сор, шествуя путем скорбей, и в терпении ты явился хорошим воином Христовым, победив страсти мира, ты до своей смерти оставался непоколебимым защитником благочестия. Потому мы сегодня, празднуя священную память твою, прославляем тебя духовными песнопениями и смиренно молим: предстоя Престолу Господа Бога, да ходатайствуешь о спасении наших душ.

Канон преподобному Дионисию, архимандриту Радонежскому, чудотворцу

Минея, 12 Мая, Канон святаго

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

От млады́х ногте́й, Богоно́сне Диони́сие, кро́тость ве́лию возъиме́л еси́:/ де́тская глумле́ния презре́в, смиренному́дрие серде́чно яви́л еси́,/ усе́рдно стра́ху Бо́жию внима́я.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже Симео́н, Ду́хом прови́дя,/ прия́в на ру́ки Предве́чнаго Младе́нца, предрече́ спасе́ние челове́ков,/ та́кожде вну́треннима очи́ма прозре́в оте́ц твой духо́вный/ бы́ти име́ющее твое́ житие́, глаго́лаше:/ сей сын наш бу́дет нам оте́ц.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Не козлогласова́нием и ины́м язы́ком поуча́шеся,/ я́коже обы́чай есть де́тем имени́тых, мирска́я внима́ющих,/ но страх Бо́жий всади́л еси́ в се́рдце твое́м, ве́дяй,/ я́ко теле́сное обуче́ние вма́ле поле́зно,/ а благоче́стие на все поле́зно есть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко от чре́ва ма́тери твоея́ утверди́ся се́рдце твое́ во Го́споде,/ и измла́да приме́р доброде́тели показа́л еси́./ Тем тя благоче́стно восхваля́юще,/ велича́ем дарова́вшаго ти душе́вный ра́зум/ и просвети́вшаго тя све́том И́стины Христа́ Жизнода́вца.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Досто́йно есть блажи́ти Тя, Пренепоро́чную и Честне́йшую Херуви́м,/ я́ко чрез Тя соде́лася спасе́ние ми́ру/ и свет благода́ти облиста́ седя́щих во тьме сме́ртней.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Прича́стен соде́лавшися бра́ку,/ искуше́ние прия́л еси́ от Бо́га/ лише́нием други́ни твоея́, я́коже И́ов,/ но сласте́м ми́ра сего́ не поработи́л еси́ себе́/ и, плотска́я жела́ния победи́в, яви́лся еси́ дово́лен бы́ти к несе́нию бре́мени Ева́нгельскаго,/ е́же тебе́ бысть легко́ и бла́го.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Вои́стинну ти бла́го бысть,/ я́ко да не преткне́ши но́гу твою́ о ка́мень собла́знов ми́ра сего́:/ прия́в щит ве́ры, обле́клся еси́ в шлем спасе́ния/ и, возложи́в на ся броню́ пра́вды,/ соприче́л еси́ себе́ ли́ку подви́жников духо́вных.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Да красу́ется град Ста́рица/ не ди́вными и восхища́ющими зре́ние оче́с вещми́,/ но зрев ю́наго ста́рца Диони́сия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не быва́ет свети́льник под спу́дом,/ но на све́щнице поставля́ют его́, да все́ми ви́дим бу́дет;/ та́кожде и ты, о́тче Диони́сие, благоуго́ден быв Бо́гови,/ получи́л еси́ посеще́ние во избра́нных Его́,/ соде́лавшися наста́вником и назида́телем ста́да духо́внаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Неистощи́ма есть си́ла Бо́жия чудоде́йствующая:/ прославля́ет Бог святы́х Свои́х,/ да по́здний пото́мцы, не прилепля́яся к тле́нным и скороги́бнущим веще́м,/ па́че всего́ пеку́тся о свое́м преселе́нии на Не́бо./ Те́мже и дарова́ на сем пути́ свети́льники, уже́ возне́сшияся,/ в ни́хже све́тит нам и Диони́сий святы́й.

Седален, глас 3

Все житие́ мое́ в ле́ности мно́зей преидо́х,/ и ны́не прибли́жихся к вре́мени исхо́да моего́,/ и от враг мои́х устраша́юся,/ да не исто́ргнут ду́шу мою́ и во глубину́ поги́бели сведу́т./ Но к тебе́ прибега́ю, па́стырю своему́, преподо́бне Диони́сие:/ уще́дри мя, раба́ твоего́,/ и изба́ви мя от озлобле́ния сих моли́твами твои́ми.Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху:Прииди́те к сему́ гро́бу, глаго́лющийся бы́ти мудры́ и объюроде́вши,/ ослепи́вшися помышле́нии ве́ка сего́,/ зри́те чу́до Ева́нгелия,/ я́ко мы с ме́ртвым глаго́лем, и той нам отвещава́ет:/ о́тче Диони́сие, рцы нам сло́во утеше́ния./ Не услы́шите, краснозлоглаго́льствующии мудрецы́ ве́ка сего́, слове́с пра́веднаго,/ но правове́рнии, прини́кнув к его́ гро́бу, к святы́м его́ оста́нкам, я́вственно слы́шат,/ я́ко смерть ве́рных суть Па́сха/ и тле́нное их соде́лывается нетле́нными.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мно́гими прегреше́нии аз, блу́дный, ум помрачи́в,/ вопию́ к Твоему́ кре́пкому заступле́нию, Богоро́дице:/ просвети́ души́ моея́ зе́ницы,/ и возсия́й ми покая́ния све́тлую зарю́,/ и облецы́ мя во ору́жие све́та, Богороди́тельнице Чи́стая.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Удиви́л еси́, Го́споди, пути́ Твоя́ в путе́х пра́ведных,/ просвеща́я нас чрез возлю́бленных Твои́х/ и соде́ловая нам в них спасе́ние,/ е́же яви́л еси и во уго́днице Твое́м Диони́сии.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Вну́тренними смяте́нии егда́ напа́ствуема бе Росси́я, та́кожде и вне́шними,/ воздви́гл еси́, Го́споди, подвигополо́жников духо́вных,/ и́же без меча́ и стрел и не кова́рством укроти́ша де́рзость враго́в,/ но си́лою смире́ния и свя́тости,/ в ли́ке ко́их воспева́ем и тя, о́тче Диони́сие.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Ни я́рость зве́рская,/ ни муче́ния злоны́рливых враго́в не устраши́ша тебе́,/ но, испове́дник быв Бо́жия сло́ва, увеща́я наро́д,/ и царю́, и Патриа́рху, бди́тельному оте́чества па́стырю,/ мно́гу сотвори́л еси́ по́льзу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Удивля́яся, ве́рнии росси́яне, всеблаже́нному Патриа́рху Гермоге́ну,/ почти́те днесь па́мять воспева́емаго на́ми Диони́сия,/ и́же, с ним вку́пе побо́рствуя о ве́ре,/ я́ко наде́жде спасе́ния оте́чества, мно́гая подъя́т озлобле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́ще зря́ще то́кмо о́браз царя́, на земли́ су́ща благоде́тельна и благочести́ва,/ на пе́рси своя́ восхити́тельне его́ взима́ют,/ я́ко изобразу́юща Христа́ Го́спода;/ возвели́чим у́бо, правосла́внии,/ носи́вшую во утро́бе Свое́й Царя́ царе́й, Благоде́теля всему́ ми́ру,/ Ея́же моли́твами, при и́скреннем взыва́нии на́шем,/ Бог, ми́ра Оте́ц, вознесе́т рог правосла́вных люде́й.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

И́стинным сло́ва Бо́жия разуме́нием одаре́н был еси́ свы́ше, Богому́дре Диони́сие,/ и сего́ ра́ди па́че други́х поручено́ тебе́ испра́вити погре́шности,/ в церко́вныя кни́ги по неве́дению вше́дшия.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Подража́я блаже́нному Макси́му Гре́ку,/ и́же быв истре́бован испра́вити преведе́нныя кни́ги,/ но от неве́жествующих пострада́ за и́стину,/ и ты, святы́й Диони́сие, быв ему́ после́дователь,/ сей же жре́бий име́в, и́стину отщепи́вшимся показу́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

А́ще бы́хом име́ли дар такова́го ве́дения,/ я́коже сла́вимый ны́не Диони́сий,/ согла́сие водвори́лося бы в нас;/ но, о Пресвяты́й Бо́же,/ ве́руем, я́ко и сих, неве́дущих Писа́ния,/ приведе́ши во двор Твой моли́твами и приме́ром Богому́драго Диони́сия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ духо́вно утверди́шася и испо́лнишася Ду́ха,/ не усты́, но се́рдцем испове́дающе Тя, Честне́йшую Херуви́м/ и Благослове́ннейшую в челове́цех.

Песнь 6

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ духо́вно утверди́шася и испо́лнишася Ду́ха,/ не усты́, но се́рдцем испове́дающе Тя, Честне́йшую Херуви́м/ и Благослове́ннейшую в челове́цех.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Кто испове́сть благонра́вие и ще́дрость твою́, о́тче Диони́сие,/ никто́ бо не исхожда́ше тощ от Тебе́,/ не прия́в ми́лости и слове́с, назида́ющих и́стинное бога́тство.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я,/ си́це но́зе твои́ теча́сте на песносло́вия Бо́жия;/ коле́не твои́ изнемого́сте от бде́ния,/ и плоть твоя́ измени́ся от поще́ния,/ но не́мощь твоя́ пре́йде от си́лы в си́лу.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Искони́ враг челове́ков, узре́в тя, в ми́ре сем не от ми́ра бы́вша,/ поскрежета́ зубы́ свои́ми и рече́: гнав, пости́гну./ Но ты, откры́в путь твой ко Го́споду, глаго́лал еси́:/ а́ще и сонм враго́в обы́дет мя, не убою́ся,/ упова́я на Тя, Бо́же оте́ц на́ших, И́же благослове́н во век.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́коже иногда́ три о́троцы сла́вляху среди́ огня́ ве́домаго Бо́га,/ та́кожде и ты, горя́ во огни́ озлобле́ний,/ огне́м Боже́ственныя любве́ попали́л еси́ лука́внующих,/ воспева́я ми́лость в ро́ды родо́в боя́щимся Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Змий, уязви́вый пя́ту благослове́ннаго, притупи́л есть свое́ жа́ло,/ те́мже у́бо Тебе́, ро́ждшую Сте́ршаго главу́ его́,/ Уме́ршаго за грехи́ на́ша и Воста́вшаго за оправда́ния на́ша,/ досто́йно велича́ем.

Кондак, глас 6

Свет Трисия́нный, всели́выйся в ду́шу твою́,/ сосу́д избра́н показа́ тя,/ веща́юща Боже́ственная лю́дем,/ испове́дник Бо́жия Сло́ва яви́лся еси́,/ и прилага́ющих Божеству́ веще́ственный огнь/ я́вственно обличи́л еси́,/ и злосла́вных смы́слы, я́ко паучи́нное пряде́ние, растерза́л еси́,/ благоче́стия столп и забра́ло тве́рдое ми́ров и показа́лся еси́/ и сего́ ра́ди от Вселе́нскаго Патриа́рха ди́вне похвале́н был еси́./ Мы же благода́рными гла́сы, веселя́щеся, вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш, Диони́сие преподо́бне.

Икос

Грехо́в ми разреше́ние пода́ждь/ и е́же пе́ти по достоя́нию по́двиги твоя́, Диони́сие преподо́бне,/ в ров бо глубо́к вве́ржен есмь неразу́мия,/ а́ще не ты ми пода́си, недосто́йному, сло́во и язы́к непосты́ден,/ воспе́ти со дерзнове́нием си́це:/ ра́дуйся, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле,/ я́ко с пло́тию на земли́ Безпло́тных житие́ показа́л еси́./ Ра́дуйся, па́стырю всеизря́дный,/ я́ко после́довал еси́ стопа́м преподо́бнаго Се́ргия,/ ста́до твое́ упа́сл еси́ и и́нок мно́жество до́бре упра́вил еси́./ Ра́дуйся, терпе́ния сто́лпе и смире́нныя кро́тости высото́./ Ра́дуйся, стра́нным прибе́жище и безнаде́жным неча́емое упова́ние./ Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние и безпомо́щных помо́щниче./ Ра́дуйся, духодви́жимая уста́ и язы́че богоглаго́ливый,/ я́ко во вре́мя всеми́рных напа́стей наро́ду веща́л еси́/ и царю́ и Патриа́рху мно́гу по́льзу сотвори́л еси́./ Ра́дуйся, врачу́ прему́дрый я́звенным,/ я́ко при́сный оте́ц о них промышля́я,/ о́вых врачу́я, о́вых же с пе́нием подоба́ющим и с напу́таем ве́чнаго живота́ отпуща́я./ Ра́дуйся, пита́телю благи́й си́рым и больны́м промы́шленниче/ и упокое́ние в до́брей пи́щи и пити́и,/ сам же, благодаря́ Бо́га, овся́ным хле́бом и водо́ю дово́льствовавыйся./ Ра́дуйся, свы́ше от Бо́га дар восприи́мый умноже́нием хле́ба,/ я́ко и мал сосу́дец не оскуде́ на пи́щу бра́тии и наро́ду мно́гу./ Ра́дуйся, пропове́дниче Бо́жия Сло́ва,/ Правосла́вия догма́ты утвержда́я,/ злосла́вных же смы́слы из ко́рене исторга́я./ Ра́дуйся, страда́льче предо́брый,/ изгна́ния и ра́ны на телеси́ му́жески претерпе́в, по и́стине побора́я./ Ра́дуйся, церко́вное утвержде́ние и умире́ние ми́ру./ Ра́дуйся, наста́вниче спасе́ния на́шего, Диони́сие преподо́бне.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Боже оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Златолюби́ваго эконо́ма, дерзну́вшаго оболга́ти тя царю́ и Патриа́рху,/ во е́же свято́е оби́тели стяжа́ние непра́ведно отъя́ти,/ претерпе́в темни́цу и ра́ны, де́лы свои́ми низложи́в,/ яви́лся еси́ и́стинный до́лжнаго назида́ния строи́тель.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Хитросплете́нныя ко́зни сокруши́в,/ не убоя́лся еси́ гне́ва царе́ва и Патриа́рхова,/ показа́в озлобле́нии свои́ми обстоя́щую их лесть и кова́рство,/ сказа́л еси́ пути́ пра́вды Ева́нгельския.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ па́ки бе́здна беззако́ний на́ших призва́ бе́здну гне́ва правосу́дия Бо́жия/ и егда́ не бысть ни гра́да, ни ве́си, ни де́бри, е́же бы укры́тися христиа́ном,/ восхоте́ Бог показа́ти си́лу Свою́ не в си́ле ко́нстей, но в небра́нных во́инех:/ проти́вныя сотре́,/ препоя́сав си́лою Свое́ю подви́жники Ла́вры Се́ргиевы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Преста́ волне́ний оте́чества на́шего бу́ря,/ егда́ яви́шася ве́рнии по ве́ре ко́рмчии:/ му́дрый Иоаса́ф, ре́вностный Авраа́мий и усе́рдный по Бо́зе Диони́сий,/ его́же ны́не чту́ще па́мять, благословля́ем Тя, Бо́же Росси́и.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́н Христо́с,/ Плод чре́ва Твоего́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко под Его́ зна́менем ополча́ющиися побежда́ют ви́димых враго́в.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Па́ки ты в озлобле́ниих и му́ках от враго́в и́стины,/ тебе́, я́ко правдолю́бцу соде́янных,/ быв це́лый год,/ подвиза́яся о сохране́нии Бо́жия сло́ва, в спасе́ние на́ше пре́даннаго,/ показа́л еси́ нам приме́р,/ да и мы, в жите́йстем мо́ре бу́рею, проти́ву нас ды́шущею, напа́ствуеми,/ та́кожде ополчи́вшеся, противоста́нем ко́знем/ и дости́гнем ти́хаго ве́чнаго приста́нища.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Преста́ша иногда́ дыша́ти зло́бою бра́тия на Ио́сифа,/ егда́ бе во спасе́ние им,/ и он, преда́в забве́нию оби́ду,/ прообразова́л есть кро́тость Ева́нгелия;/ се но́вый Ио́сиф,/ быв и́стинно усе́рдный житоме́ритель благослове́нному гра́ду Москве́/ и о́крестным ве́сем, ги́бнущим от гла́да,/ но мудре́йший сы́нове ве́ка сего́ не преета́ша от зло́бы на пра́вду,/ за ню же стоя́л еси́, Диони́сие блаже́нне.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

И́стинно рек воспроси́вшим тя,/ ка́ко бысть толи́кое твое́ бе́дствование, глаго́лав:/ беды́ и напа́сти в ве́це сем/ не суть беды́ и напа́сти, но суть иску́с Бо́жий./ Вои́стинну та́ко:/ я́ко бо зла́то, в горни́ле искуша́емое, быва́ет светле́е,/ та́кожде и ты, быв искуше́н,/ избе́гнув и́стинныя беды́ гее́нския,/ яви́лся еси́ светле́е во све́тлостех святы́х./ Те́мже и нас, искуша́емых, убежда́еши ревнова́ти сла́ве твое́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Терпя́, потерпе́л еси́, и ти внят Госпо́дь,/ и поста́ви но́зе твои́ на ка́мени Це́ркве Своея́,/ и исчезо́ша врази́ твои́,/ и вложи́ во уста́ твоя́ песнь, во е́же с ве́рными глаго́лати:/ а́ще есть Бог, судя́й на земли́,/ у́бо есть плод пра́веднику, и путие́ его́ пра́ви суть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся на́ша до́брая дела́ была́ бы́ша вменена́ за ничто́,/ а́ще бы не чрез Воплоти́вшагося от Тя/ соде́лася спасе́ние челове́ков.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Не умолчи́м и сего́, чтя па́мять преподо́бнаго,/ коль ве́лие име́ он попече́ние, подража́я пра́ведному Тови́и,/ о погребе́нии ме́ртвых, изби́тых от враго́в оте́чества на́шего,/ и како́в бе его по́двиг в лече́нии от ни́хже изму́ченных ра́нами:/ сам исхожда́ше с бра́тиею но́щию/ и врачева́ше я́звы их, ели́ко мо́щно бе.

Припев: Преподо́бне о́тче Диони́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Тре́тие яви́ся оби́тель ди́внаго Се́ргия щит и огражде́ние ве́рныя Росси́и,/ же́ртвуя пра́ведными свои́ми стяжа́нии./ Сим приме́ром возжего́шася и́стинная ча́да Росси́и,/ и, умили́вшеся ея́ гра́матами, Пожа́рский и Ми́нин ско́ро потеко́ша на избавле́ние оте́чества./ Те́мже и ны́не, блаже́нне Диони́сие, моли́ Бо́га,/ да оте́чество и кинови́я сия́ бу́дут непреодоли́мы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Глаго́лют нечести́вии, я́ко во вре́мени вся ги́бнут, пра́во глаго́лют:/ поги́бнут бо с помышле́нии свои́ми,/ но в па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник,/ и пра́вда его́ пребу́дет во век./ Те́мже и мы ублажа́ем тя, о́тче Диони́сие, и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо свои́м приме́ром и нас руково́дствуеши к Небеси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: За вся сия́ почте́н быв во вре́мени,/ похвале́н и от Вселе́нских Патриа́рх,/ из ни́хже от Иерусали́мскаго получи́л еси́ клобу́к его патриа́ршеский,/ но блаже́ннее яви́лся еси́, егда́ умира́я о Го́споде, воспева́л еси́ Па́сху твою́, глаго́ля:/ умре́ти ми приобрете́ние есть,/ тече́ние соверши́х, ве́ру соблюдо́х./ Те́мже и воспева́ем тя, сподо́бившагося венца́ Небе́снаго.

Светилен

Све́тлым житие́м твои́м свет ста́ду твоему́ был еси́, преподо́бне Диони́сие,/ те́мже и на́ша омраче́нная грехо́м сердца́ све́том покая́ния просвети́/ и на путь за́поведей Госпо́дних напра́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет ро́ждшая ми́ру, Пречи́стая Влады́чице,/ просвети́ у́мныя о́чи души́ моея́/ и спаси́тельных слез исто́чники да́руй ми, рабу́ Твоему́,/ я́ко да по до́лгу Тя ублажа́ю.

Вернуться к списку