-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

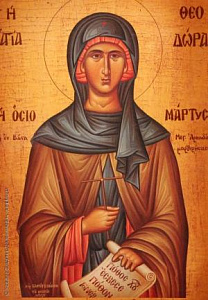

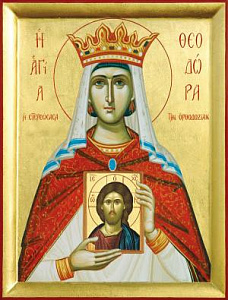

Преподобная Феодора Солунская (Фессалоникийская)

Краткое житие преподобной Феодоры Солунской

Преподобная Феодора Солунская происходила от христианских родителей Антония и Хрисанфы, живших на острове Эгине. В совершенном возрасте святая Феодора вступила в брак. Вскоре у нее родилась дочь. При нашествии сарацин (823) молодые супруги переселились в город Солунь. Здесь преподобная Феодора посвятила свою дочь на служение Богу в монастыре, а после смерти своего мужа и сама приняла иночество в той же обители.

Трудами послушания, постом и молитвою она так угодила Богу, что получила дар чудотворения и совершала чудеса не только при жизни, но и по смерти (+ 892). Когда скончалась игумения монастыря, ее гроб хотели поставить рядом с гробом преподобной Феодоры. Тогда преподобная, словно живая, подвинулась вместе с гробом и уступила место своей начальнице, показывая пример смирения даже после смерти. От мощей ее истекало миро.

Когда в 1430 году турки взяли Солунь, они раздробили святые мощи преподобной Феодоры на части.

Полное житие преподобной Феодоры Солунской

Преподобная Феодора родилась на острове Эгина в 812 году в семье протопресвитера (старшего священника) местного собора отца Антония и получила при крещении имя Анапе. Мать девочки умерла вскоре после родов, а отец Антоний, поручив новорожденную дочь заботам ее крестной матери, покинул дом и принял монашеский постриг. В возрасте семи лет девочка была помолвлена и потом выдана замуж, вероятно, в подростковом возрасте. Около 820 года остров подвергся серии опустошительных набегов арабских пиратов, и во время одного из этих набегов был убит единственный брат Агапе, служивший диаконом. Полагая, что набеги будут продолжаться, муж Агапе отравился к ее отцу за советом. Отец Антоний посоветовал им уехать в Салоники, где у семьи были родственники, и сам поехал с ними.

В Салониках отец Антоний отыскал уединенное место подальше от городской суеты, называвшееся Торопа, и основал там скит. Агапе с мужем устроились в городе. Она родила троих детей, но второй и третий умерли вскоре после рождения. Даже смерть третьего ребенка не сломила Агапе, и она умоляла мужа не отчаиваться, напоминая ему, что Господь благословил их, даровав им детей. Она предложила сделать эту жертву Богу совершенной - отдать старшего ребенка (девочку) в монастырь.

Муж согласился, и они отвезли шестилетнюю дочь в обитель святого Луки к игуменье Екатерине, своей родственнице, сестре архиепископа Антония Солунского. На следующее утро девочку постригли с именем Феописта, и она осталась в обители. Муж Агапе вскоре после того скончался, и молодая вдова, отметив третий и девятый день по его кончине, быстро раздала все свое имущество. Она отделила третью часть бедным на помин души мужа, а остальное пожертвовала обители святого Стефана, в которую поступила и сама. Зная ее благочестивую жизнь, игумения Анна позволила ей принять постриг сразу. В монашестве она получила имя Феодора. Она всегда жила по вере, и теперь ей это помогло легко приспособиться к монастырским порядкам.

Приведем два случая из ее монашеской жизни, показывающие силу характеров Феодоры, игумении Анны и Феописты. Через несколько лет после пострига Феописты умерла игумения Екатерина, и девочку привезли к матери в монастырь. Игумения Анна приняла ее. Феодора, вполне естественно, переживала за дочь (при поступлении в обитель Феодоре было только двадцать пять лет), опасаясь, что монастырская жизнь окажется слишком суровой для ребенка, и просила Игумению оказывать Феописте снисхождение в том, что касается одежды и еды. Игумения несколько раз напоминала Феодоре, что ей следует сдерживать естественную привязанность к дочери, и что дитя уже давно посвящено Богу, и не подобает забирать обратно пожертвованное Ему. Как-то раз Анна застала Феодору в заботах о дочери, и, увидев что между матерью и дочкой восстановилась тесная родственная связь, запретила им разговаривать друг с другом.

Они прожили бок о бок в одной келье пятнадцать лет и ни разу не сказали друг другу ни слова. Когда одной из них нужно было привлечь к чему-либо внимание второй, она прибегала к посредничеству какой-нибудь другой сестры, и таким образом им удавалось сохранять послушание Игуменье без особой горечи и печали. По прошествии пятнадцати лет, когда однажды Феодора тяжело заболела, сестры стали просить Игуменью разрешить узы молчания, сковывавшие мать и дочь. Анна выполнила просьбу сестер, и Феодора с Феопистой смогли свободно общаться до конца своих дней. Узы родства уже не были препятствием на пути духовного возрастания.

В один год выдалась очень холодная зима. Как-то Игумения велела принести монахиням еду в кельи, а не в трапезную. Принесли котел с водой, но в течение дня, пока он кипел, вода, бурля и переливаясь через край, намочила все, что находилось рядом, в том числе и то место, где обычно спала Феодора. Феодора перенесла свой матрас и овечью шкуру на другое место и продолжала работать. Настоятельница, видя, что она решила найти себе другое место для сна без благословения, воспользовалась возможностью приобрести для нее венец послушания. Она позвала Феодору, отругала за своеволие и нерадивость, проявившуюся в том, что та не испросила благословения. Анна назначила ей епитимью - провести ночь во дворе, на холоде. Феодора безропотно провела ночь на леденящем ветру. С неба потоками лил дождь. Ей некуда было присесть, так как вся земля была насквозь мокрой, и она до самого рассвета просидела на корточках. Утром Анна похвалила ее за послушание в присутствии сестер, уподобив ее Сорока Мученикам Севастийским, и позвала в келью, в тепло. Отвечая на расспросы сестер, недоумевавших, как она смогла выдержать такое испытание, Феодора сказала: "Приняв с верой эту епитимью, я уже не чувствовала ни дождя, ни боли, ни иного какого неудобства, а только радость и счастье - мне казалось, что я нахожусь в теплой купальне".

Игумения Анна прожила до 120 лет, и в последние годы за ней ухаживала именно Феодора. Когда Анна ушла на покой, Феописта, дочь Феодоры, стала игуменией обители.

Прожив долгую жизнь в послушании, стяжав монашеские добродетели и сотворив много добрых дел, Феодора скончалась 29 августа 892 года в возрасте восьмидесяти лет. Перед смертью она проболела пять дней и причастилась Святых Христовых Таин. Сестры, стоявшие у ее смертного одра, видели, как ее лицо просияло неземным светом. Ее чело было усеяно благоуханными капельками пота, а после кончины ее лицо озарилось небесной улыбкой.

Услышав о ее кончине, близкий друг Феодоры, тяжело больной диакон Димитрий, служивший в церкви святого Димитрия, пришел попрощаться с ней. Он дал ей последнее целование и вдруг почувствовал, что над ним свершилось чудо исцеления. Получили исцеление и еще двое христиан, присутствовавших на погребении. Через девять дней после кончины Феодоры из лампады над ее могилкой стало изливаться благоухающее масло. Сестры собирали его в кастрюли и сковородки и раздавали как благословение. По прошествии двух лет, когда было составлено ее житие, масло все еще истекало из лампады. Мы не знаем, как долго это продолжалось. До сих пор сохранились маленькие свинцовые флаконы с отпечатком образа преподобной Феодоры. В эти флаконы паломники во времена Палеологов (1259-1453) набирали чудотворное лампадное масло, а, возможно, и миро от мощей Преподобной, спустя целых триста лет после ее кончины.

Меньше чем через месяц после ее погребения солунскому художнику по имени Иоанн несколько раз приснилась преподобная Феодора, с которой он при ее жизни не был знаком.

Он посетил ее могилу, удостоверился в подлинности чудес и, не зная, как она выглядела, написал ее икону. Все, кто видел ее при жизни, подтвердили, что художник изобразил ее в точности такой, какой она была. Вера в ее святость возникла и распространилась сразу после ее кончины. К моменту перенесения мощей святой Феодоры, состоявшемуся спустя десять месяцев после погребения, уже были написаны первые стихиры в ее честь. Службы, которыми мы пользуемся для прославления этой Святой, включают произведения ее современника Иоанна Песнописца.

Перед смертью преподобная Феодора попросила дочь похоронить ее отдельно, но священники настаивали, чтобы она, согласно местному обычаю, была похоронена вместе с другими сестрами. Однажды, спустя десять месяцев после кончины Преподобной, часть мраморной крышки гробницы вдруг раскололась с громким треском - сама по себе, без какого-либо воздействия - разделившись на три части в присутствии двух свидетелей, молившихся там. Одной из свидетельниц этого события была Феописта, а второй - парализованная глухонемая женщина, которая тут же исцелилась от всех недугов. В тот же период Феописта постоянно видела сны, в которых мать просила перезахоронить ее так, как она говорила при жизни. И вот через месяц, 3 августа 893 года, по благословению Игумении нетленные мощи преподобной Феодоры были перенесены в каменную гробницу. После этого из тела Святой стало истекать миро. Это миро потом собирали на протяжении столетий, проделав в ногах раки небольшое отверстие. В первые годы после кончины Святой происходили чудеса исцеления таких недугов как паралич, оспа, болезни костей и одержимость. И в наши дни тоже совершаются чудеса по молитвам у мощей преподобной Феодоры. Древнейшая из дошедших до нас икон этой Святой - это фреска одиннадцатого века в храме Айя София в Салониках.

Источник: Евлогите! Благословите! Путеводитель по святым местам Греции

Память преподобной Феодоры Солунской

Память 5 апреля

Преподобная Феодора происходила от благочестивых родителей – христиан, Антония и Хрисанофы, живших на острове Эгине 2430 . Эта благочестивая чета жила в то время, когда святая Церковь была волнуема ересью иконоборческою, в царствование императора Михаила 2431 . Но благочестивые супруги не были смущены учением иконоборческим, а как светильники сияли своим правоверием. От таких-то благочестивых родителей и происходила преподобная Феодора.

По достижении совершенного возраста, Феодора вступила в брак; вскоре у нее родилась дочь. По случаю нашествия неприятелей, молодые супруги переселились в Солунь.

Когда дочь Феодоры достигла совершенного возраста, преподобная Феодора посвятила ее на служение Богу в одном из солунских монастырей; а потом, по смерти мужа своего, и сама поселилась в том монастыре, приняв здесь сан иноческий.

Живя в монастыре, преподобная Феодора проводила строго-подвижническую жизнь. Укрепляемая благодатью Божьею, она трудами послушания и смирения своего, постом и молитвою столь угодила Господу, что совершала чудеса не только при жизни, но и по смерти своей 2432 . Так, когда, по преставлении преподобной, скончалась игуменья обители той и когда полагали тело ее близ гроба святой Феодоры, то совершилось великое чудо: преподобная Феодора, как живая, подвинулась вместе с гробом своим, как бы уступая место своей начальнице и показывая свое смирение даже и по смерти. Все, видевшие это чудо, пришли в ужас и громко взывали:

– Господи помилуй!

От святых мощей преподобной Феодоры истекло благовонное миро, которым творились многие чудеса: бесы изгонялись, слепые прозирали и многие больные получали исцеления от недугов своих во славу Христа Бога нашего.

* * *

Эгина – остров в сароническом заливе Архипелага, между Арголидой и Аттикой.

Михаил I Рангав, император византийский, царствовал с 811 по 813 г.

Кончина преподобной Феодоры последовала в 879 г.