-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

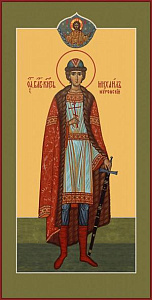

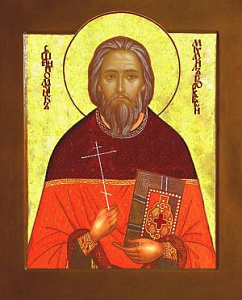

Благоверный князь Ростислав (в Крещении Михаил) Мстиславич Киевский, Смоленский

Святой Ростислав, великий князь Киевский, сын великого князя Киевского святого Мстислава Великого († 1132, память 14 июня), брат святого князя Всеволода-Гавриила († 1138, память 11 февраля, 22 апреля и 27 ноября), является одним из выдающихся государственных и церковных деятелей Руси середины XII века.

С его именем связано укрепление и возвышение Смоленска, Смоленского княжества и Смоленской епархии.

До XII века Смоленская земля была составной частью единого Киевского государства. Начало ее политическому обособлению было положено в 1125 году, когда святой князь Мстислав Великий, унаследовав от своего отца, Владимира Мономаха, киевский великокняжеский стол, отдал Смоленск в держание своему сыну Ростиславу (в Крещении Михаилу). Благодаря трудам и подвигам святого Ростислава Смоленское княжество, которым он правил более 40 лет, расширяется, застраивается городами и селами, украшается храмами и монастырями, приобретает влияние на общерусские дела.

Святым Ростиславом основаны в Смоленской земле города Ростиславль, Мстиславль, Кричев, Пропойск, Васильев и другие. Он стал родоначальником смоленской княжеской династии.

В 1136 году святой Ростислав добился основания отдельной Смоленской епархии. Первым ее епископом стал Мануил, поставленный в марте-мае 1136 года митрополитом Киевским Михаилом, а имущественное ее положение было обеспечено Уставом князя Ростислава, изданным в том же году. Кроме того, 30 сентября 1150 года специальной грамотой святой Ростислав подтвердил передачу Смоленской кафедре Соборной горы в Смоленске, на которой стоял кафедральный Успенский собор и другие епархиальные здания.

Современники высоко ценили церковное строительство князя Ростислава. Даже источники, ничего более не сообщающие о нем, отмечают, что "сей князь Святую Богородицу строил в Смоленске". Эти слова следует понимать не только в смысле перестройки и расширения при князе Ростиславе Успенского собора, воздвигнутого его дедом, Владимиром Мономахом, в 1101 году (перестроенный собор был освящен епископом Мануилом на праздник Успения 15 августа 1150 г.). Князь Ростислав был "строителем Церкви" в более широком смысле: он обеспечил Смоленский храм Успения Богородицы материально, превратил из городского собора в церковный центр огромной Смоленской епархии.

Святой князь Ростислав был строителем Смоленского Кремля и Спасского собора Смядынского Борисоглебского монастыря, основанного на месте убийства святого князя Глеба († 1015, память 5 сентября). Позже его сын Давид, выполняя, возможно, желание своего отца, перенес на Смядынь из Киевского Вышгорода ветхие деревянные раки святых Бориса и Глеба, в которых их мощи покоились до переложения в каменные раки в 1115 году.

В пятидесятые годы XII века святой Ростислав был втянут в длительную борьбу за Киев, которую вели представители двух сильнейших княжеских группировок – Ольговичей и Мономаховичей.

Хотя основным претендентом на великое княжение со стороны Мономаховичей был дядя Ростислава Юрий Долгорукий, Смоленскому князю, одному из самых могущественных властителей Русской земли, нередко принадлежал решающий голос в военном и дипломатическом соперничестве. Для каждого из участников схватки он – одновременно опасный противник и желанный союзник, помимо своей воли он оказывается в центре событий. Это имело промыслительное значение, потому что святой Ростислав выделялся среди современников государственной мудростью, строгой справедливостью и безусловным послушанием старшим, глубоким почтением к Церкви и ее иерархии. Для нескольких поколений он стал олицетворенным носителем Русской Правды и русской праведности.

После смерти брата Изяслава († 13 ноября 1154 г.) святой Ростислав на короткое время стал великим князем Киевским, но владел Киевом совместно со своим дядей Вячеславом Владимировичем. После смерти последнего (в конце того же года) он вернулся в Смоленск, уступив Киевское княжение другому своему дяде – Юрию Долгорукому, и устранился от активного участия в кровопролитных междукняжеских усобицах. Вторично он занял Киев 12 апреля 1159 года и оставался великим князем до самой смерти († 1167), хотя еще не раз пришлось ему отстаивать отчее наследие с мечом в руках.

Годы правления святого Ростислава приходятся на один из самых сложных периодов в истории Русской Церкви. Старший брат Ростислава, князь Изяслав Мстиславич, сторонник автокефалии Русской Церкви, избрал в митрополиты русского ученого инока Климента Смолятича и повелел поставить его в митрополиты собором русских епископов, без обращения к Константинопольскому Патриарху. Это произошло в 1147 году. Русская иерархия в основном поддержала митрополита Климента и князя Изяслава в их борьбе за церковную независимость от Византии, но некоторые епископы во главе с Нифонтом, святителем Новгородским (память 8 апреля), не признали автокефального русского митрополита и уклонились от общения с ним, превратив свои епархии, впредь до выяснения обстановки, в своеобразные "автокефальные" церковные округа. Так поступил и епископ Мануил Смоленский.

Святой Ростислав понимал опасность, которую таила в себе идея русской автокефалии в то время, в условиях раздробенности Руси. Постоянная битва за Киев, которую вели князья, усложнилась бы такой же "битвой" за киевскую митрополичью кафедру между многочисленными претендентами, которых выдвигала та или иная княжеская группировка.

Предвидение святого Ростислава полностью оправдалось. Юрий Долгорукий, придерживавшийся византийской ориентации, заняв в 1154 году Киев, немедленно изгнал митрополита Климента и послал в Царьград за новым митрополитом. Им стал святой Константин (память 5 июня), но он прибыл на Русь лишь в 1156 году, за полгода до смерти Юрия Долгорукого († 15 мая 1157). А еще полгода спустя, когда 22 декабря 1157 года в город вступил племянник святого Ростислава, Мстислав Изяславич, святитель Константин должен был бежать из Киева, и на митрополичью кафедру вернулся низложенный Климент Смолятич. Началась церковная смута – на Руси стало два митрополита. Вся иерархия и духовенство оказались под запрещением: митрополит-грек запретил русских, поддерживавших Климента, Климент запретил всех ставленников и сторонников грека. Для прекращения соблазна святой Ростислав и Мстислав постановили удалить обоих митрополитов и просить у Патриарха поставления на русскую кафедру нового первосвятителя.

Но сложности на этом не кончились. Прибывший в Киев осенью 1161 года митрополит Феодор умер весной следующего года. По примеру святого Андрея Боголюбского (память 4 июля), пытавшегося в это время провести в митрополиты своего сподвижника епископа Феодора, святой Ростислав выдвинул своего кандидата, которым вновь оказался многострадальный Климент Смолятич.

Тот факт, что великий князь изменил свое отношение к митрополиту Клименту, проникнутому идеей русской автокефалии, объясняется влиянием Киево-Печерского монастыря и особенно архимандрита Поликарпа. Архимандрит Поликарп, блюститель печерских преданий (в 1165 году он стал настоятелем обители), был самым близким к святому Ростиславу человеком.

Святой Ростислав имел благочестивый обычай приглашать по субботам и воскресеньям Великого поста к своему столу Печерского игумена с двенадцатью иноками и сам им прислуживал. Князь не раз изъявлял желание постричься в монахи в обители преподобных Антония и Феодосия и даже приказал построить себе там келлию. Печерские иноки, пользовавшиеся огромным духовным влиянием в Древней Руси, поддерживали в князе мысль о независимости Русской Церкви. Тем более, что епископы из греков были в эти годы на Руси даже под подозрением относительно их православности в связи с известным "спором о постах" ("леонтианская ересь"). Но благочестивое желание святого Ростислава добиться у Патриарха благословения русского митрополита Климента не осуществилось. Греки считали право назначения митрополита на Киевскую кафедру своей важнейшей привилегией, что объяснялось не столько церковными, сколько политическими интересами империи. В 1165 году в Киев прибыл новый митрополит – грек Иоанн IV, и святой Ростислав из смирения и церковного послушания принял его. Новый митрополит, подобно своему предшественнику, управлял Русской Церковью менее года († 1166). Киевская кафедра вновь осталась вдовствующей, а великий князь был лишен отеческого совета и духовного окормления со стороны митрополита. Единственным духовным утешением его было общение с игуменом Поликарпом и святыми старцами Киево-Печерского монастыря и Феодоровского монастыря в Киеве, основанного его отцом.

Возвращаясь из похода на Новгород весной 1167 года, святой Ростислав занемог. Когда он доехал до Смоленска, где княжил его сын Роман, родные уговаривали его остаться в Смоленске, но великий князь приказал везти его в Киев. "Если умру по дороге, – завещал он, – положите меня в отчем монастыре у святого Феодора. Если Бог исцелит меня, молитвами Пречистой Своей Матери и преподобного Феодосия, постригусь в Печерском монастыре".

Бог не судил исполниться давнему желанию Ростислава – окончить жизнь иноком святой обители. Святой князь скончался на пути в Киев 14 марта 1167 года. (В других источниках указан 1168 год.) Тело его, согласно завещанию, было положено в Киевском Феодоровском монастыре.

Купить иконы святого Ростислава Киевского

Тропарь Ростиславу-Михаилу, блгв. вел. кн.

глас 6

Обpе́те тя стpои́теля гpадо́в и цеpкве́й/ земля́ Ки́евская,/ вели́кий кня́же Ростисла́ве,/ сму́ты устpаня́л еси́, еди́нство хpаня́,/ те́мже Госпо́дь тебе́ му́дpость ниспосла́,/ сего́ pа́ди Хpисту́ Бо́гу моли́ся// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Обрела тебя, строителя городов и церквей, земля Киевская, великий князь Ростислав, смуты ты устранял, храня единство. Для того Господь послал тебе мудрость, потому молись Христу Богу о спасении душ наших.

Вернуться к списку

Товары

В наличии

В наличии

В избранное

В избранное