-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Кресты поклонные

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

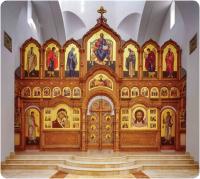

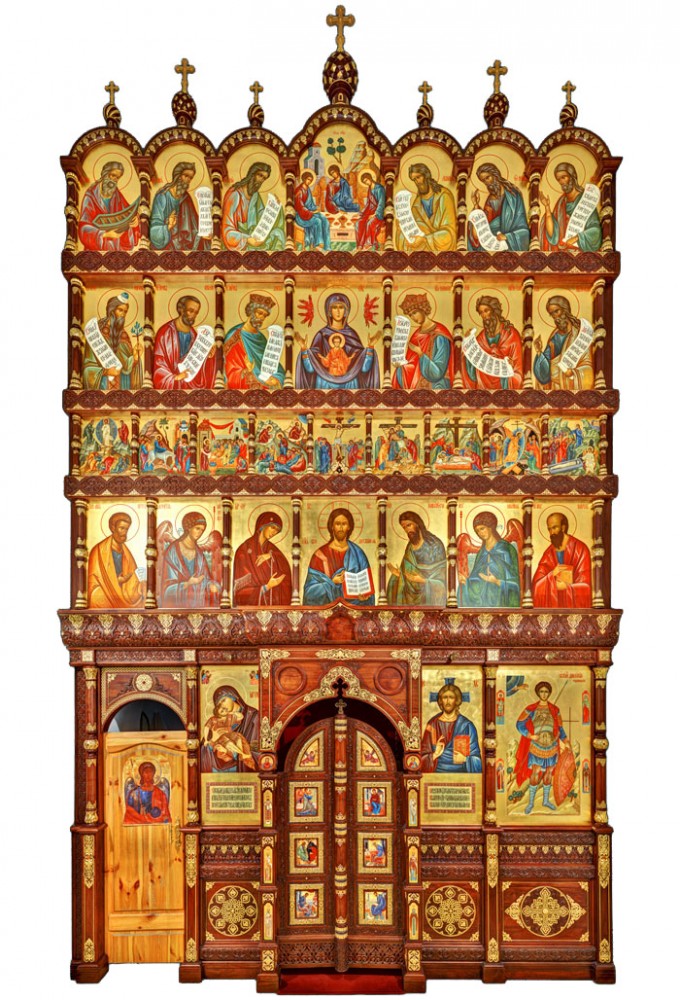

Иконостас православного храма – «книга», которую может прочесть каждый. Он повествует и о Царствии Небесном, и о Священной истории, и об истории церкви, в которой находится. В этой статье мы раскроем основные принципы, которые откроют вам язык иконостаса.

Немного истории

Для начала – немного истории. Облик православного иконостаса формировался на протяжении едва ли не всех веков Христианства. В самых первых храмах, которые гонимые последователи Христа обустраивали в римских катакомбах и частных домах, его вовсе не было. Потом появился невысокий парапет, на который крепили по две или чуть более икон. В русских храмах домонгольского периода иконостасы были одноярусными, но уже достаточно высокими, чтобы скрыть от взора мирян происходящее в алтаре. Такой иконостас мы можем увидеть, в частности, в церкви Покрова на Нерли – прекрасном старинном храме близ Владимира. Его украшают всего две иконы, расположенные по сторонам от Царских врат: Христос и Богородица. Со временем число рядов в алтарной преграде (иконостасе), а значит, и количество икон в нем, и сложность заключенных в нем смыслов, возрастало.

Традиционный высокий русский иконостас

К XV столетию сформировался высокий русский иконостас, состоящий из четырех, а то и более рядов. Нижний ряд, который когда-то был единственным, так и остался нижним и получил название местного. Над ним «выросли» новые ряды: от одного до четырех. Местный ряд именуется таковым потому, что именно в нем находятся иконы, относящиеся к храму, где он находится. Главная из них – образ святого или события церковной истории, которому посвящен этот храм. Например, если он Троицкий – это будет образ Пресвятой Троицы, если Благовещенский – икона Благовещения, если Никольский – образ Святителя Николая Чудотворца. Местные иконы Спасителя и Богоматери, расположенные по сторонам от Царских врат, тоже могут быть разными: ростовыми (в полный рост) или поясными, различных изводов (к примеру, Казанская, Владимирская, Державная и т.п.). Если позволяют размеры, в местном ряду иконостаса помещают образы особо почитаемых в храме святых.

который когда-то был единственным, так и остался нижним и получил название местного. Над ним «выросли» новые ряды: от одного до четырех. Местный ряд именуется таковым потому, что именно в нем находятся иконы, относящиеся к храму, где он находится. Главная из них – образ святого или события церковной истории, которому посвящен этот храм. Например, если он Троицкий – это будет образ Пресвятой Троицы, если Благовещенский – икона Благовещения, если Никольский – образ Святителя Николая Чудотворца. Местные иконы Спасителя и Богоматери, расположенные по сторонам от Царских врат, тоже могут быть разными: ростовыми (в полный рост) или поясными, различных изводов (к примеру, Казанская, Владимирская, Державная и т.п.). Если позволяют размеры, в местном ряду иконостаса помещают образы особо почитаемых в храме святых.

Местный ряд зрительно делят на две части Царские врата, расположенные в его середине. На них тоже помещают иконы. Обычно это образы четырех евангелистов – апостолов, которые написали Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они напоминают, что именно Евангелие лежит в основе нашей веры. На Царских вратах нередко можно увидеть и образ Благовещения Пресвятой Богородицы – события, положившего начало воплощению Божьего замысла о спасении человечества. Над Царскими вратами находится икона Тайной Вечери – в напоминание о том, что главное Таинство Церкви, Евхаристия, было установлено Христом во время Его прощального ужина с учениками перед арестом и Распятием. Это Таинство совершается в алтаре во время Божественной Литургии. И наконец, Царские врата часто украшает резная фигурка голубя. Это символ Святого Духа, Который именно в таком образе сошел на Христа, когда Он крестился в Иордане. Символический образ Святого Духа говорит о том, что все Таинства Церкви совершаются Его силой – божественной благодатью.

Внимательные читатели могут задать вопрос, почему мы начинаем словосочетание «Царские врата» с заглавной буквы. Отвечаем: дело в том, что свое название эти врата получили не от земного, а от Небесного Царя – Бога. Через Царские врата священник выходит с Чашей, в которой пребывают Святые Дары – Тело и Кровь Христовы. То есть через них проходит Сам Христос – Царь с большой буквы. Алтарь в храме символизирует Небесное Царствие, а остальная часть церковного помещения – земной мир. Иконостас – это символическая граница между Горним, духовным миром, и материальным, дольним. Царские врата напоминают, что эти миры не разделены непроходимой стеной: Господь приходит к нам Своей благодатью и Промыслом, помогает, откликается на наши молитвы. Он родился и жил на земле в человеческой плоти, умер и воскрес, чтобы спасти нас, и теперь приглашает нас к участию в Таинствах Церкви и жизни по Заповедям, чтобы всегда быть с Ним. Обо всем этом напоминают Царские врата.

Внимательные читатели могут задать вопрос, почему мы начинаем словосочетание «Царские врата» с заглавной буквы. Отвечаем: дело в том, что свое название эти врата получили не от земного, а от Небесного Царя – Бога. Через Царские врата священник выходит с Чашей, в которой пребывают Святые Дары – Тело и Кровь Христовы. То есть через них проходит Сам Христос – Царь с большой буквы. Алтарь в храме символизирует Небесное Царствие, а остальная часть церковного помещения – земной мир. Иконостас – это символическая граница между Горним, духовным миром, и материальным, дольним. Царские врата напоминают, что эти миры не разделены непроходимой стеной: Господь приходит к нам Своей благодатью и Промыслом, помогает, откликается на наши молитвы. Он родился и жил на земле в человеческой плоти, умер и воскрес, чтобы спасти нас, и теперь приглашает нас к участию в Таинствах Церкви и жизни по Заповедям, чтобы всегда быть с Ним. Обо всем этом напоминают Царские врата.

В местном ряду иконостаса находятся и две боковые – диаконские двери, необходимые для богослужения. На них обычно изображают святых диаконов: Стефана и Лаврентия, но встречаются и другие варианты: например, Благоразумный разбойник Рах, который был распят по правую сторону от Христа.

Зрительный и смысловой центр многоярусного иконостаса – образ Христа на  Троне, который являет нам Спасителя как Бога и Царя. Он всегда находится в центре иконостаса, над Царскими вратами – чаще всего, во втором снизу ярусе, но иногда и в третьем. По сторонам от Спасителя находятся иконы – обычно ростовые – Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя. Они обращены ко Христу, нередко даже протягивают к Нему руки, что является зримым выражением молитвы. Эта композиция так и называется – «деисис» (или «деисус», «деисусный чин»), что в переводе с греческого языка на русский означает «моление». Это – главное, что сообщает нам иконостас: Христос – Бог, Царь неба и земли, а Его Пречистая Матерь и все святые молятся Ему, прося о милости для людей. В деисусный чин нередко входят и иконы, расположенные по сторонам от Богоматери и Иоанна Предтечи. На них бывают изображены архангелы и святые: апостолы, святители и другие – их перечень может быть разным. Весь этот ряд иконостаса так и называется: деисусный.

Троне, который являет нам Спасителя как Бога и Царя. Он всегда находится в центре иконостаса, над Царскими вратами – чаще всего, во втором снизу ярусе, но иногда и в третьем. По сторонам от Спасителя находятся иконы – обычно ростовые – Пресвятой Богородицы и Иоанна Крестителя. Они обращены ко Христу, нередко даже протягивают к Нему руки, что является зримым выражением молитвы. Эта композиция так и называется – «деисис» (или «деисус», «деисусный чин»), что в переводе с греческого языка на русский означает «моление». Это – главное, что сообщает нам иконостас: Христос – Бог, Царь неба и земли, а Его Пречистая Матерь и все святые молятся Ему, прося о милости для людей. В деисусный чин нередко входят и иконы, расположенные по сторонам от Богоматери и Иоанна Предтечи. На них бывают изображены архангелы и святые: апостолы, святители и другие – их перечень может быть разным. Весь этот ряд иконостаса так и называется: деисусный.

Следующий по значимости ряд иконостаса – праздничный. Он находится над деисусным, а иногда и под ним. Как правило, он состоит из небольших по сравнению с остальными рядами прямоугольных икон, на которых изображены главные события Священной истории: те, которые мы вспоминаем в Двунадесятые праздники и на Страстной седмице. Это Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Распятие, Воскресение Спасителя, Вознесение, Сошествие Святого Духа на апостолов и т.д.

Еще выше могут находиться пророческий и праотеческий ряды. В них находятся иконы ветхозаветных святых: соответственно, пророков, предсказывавших пришествие Искупителя (Моисея, Исайи, Илии и других) и Его предков (Адама, Авраама и т.п.).

В самом верху иконостаса нередко можно увидеть еще одну икону Спасителя или Пресвятой Троицы. Венчает алтарную преграду крест – иногда с предстоящими ему Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном Богословом, которые стояли на Голгофе во время Крестных Страданий Господа. Как мы уже говорили, облик иконостаса менялся со временем – и в разных православных странах этот процесс шел немного по-разному. К примеру, на русских иконостасах распятие, расположенное в верхней части, обычно небольшое – а в Греции оно может быть очень крупным и даже наклоненным вперед, поскольку высота храма не позволила бы расположить его прямо.

Барокко и классицизм

В XVIII и XIX столетиях иконостасы создавались не столько в соответствии со сложившейся веками традицией, сколько в стилях, которые господствовали тогда в светском художественном искусстве и архитектуре: барокко, классицизм и т.п. Алтарные преграды, созданные в этих стилях, могут сильно отличаться от описанной нами системы: икон обычно меньше, нередко они имеют не привычную нам прямоугольную, а сложную или овальную форму. Один из примеров такого иконостаса – алтарная преграда храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» на большой Ордынке в Москве, памятник русского ампира (позднего классицизма). Он имеет всего один ряд, причем иконы написаны в живописном стиле. При этом иконостас украшает величественный портал с колоннами, на котором установлены скульптуры – деталь, не свойственная православной традиции. Украшен скульптурами и многоярусный иконостас храма Священномученика Климента Римского в Москве – одного из немногих сохранившихся московских храмов, построенных до пожара 1812 года, памятник елизаветинского барокко. Изваяния архангелов с мечами соседствуют с написанными маслом иконами. В расположении образов можно прочесть традиционную схему православного иконостаса, но классических рядов здесь нет: высокая икона соседствует с двумя меньшими и т.п.

В наши дни

Сегодня в храмах можно увидеть иконостасы, созданные в различных стилистиках, хотя и преобладает традиционная, с ориентацией на русское церковное искусство XIV – XVII веков. Где-то алтарная преграда сохранилась с дореволюционных времен, где-то была восстановлена в своем историческом облике. При создании новых иконостасов современные мастера ориентируются и на традицию, и на архитектуру храма, где будет стоять иконостас, и на пожелания заказчика. Так рождаются новые произведения церковного искусства, продолжающие его жизнь в XXI столетии. В частности, так работают художники мастерской иконостасов Фабрики ОРТОКС: здесь можно приобрести алтарные преграды, созданные по уже разработанным проектам, а можно заказать уникальный иконостас именно для вашего храма. Ознакомиться с каталогом иконостасов вы можете по ссылке.

Автор статьи Алина Сергейчук

В православной символике есть несколько ключевых форм. Одна из них – округлая чаша, состоящая из двух почти симметричных частей: собственно емкости и основания.

Как правильно выбрать бак для Святой воды? На что следует обратить внимание, чтобы избежать в будущем проблем? Почему различается цена у разных производителей водосвятных баков? ORTOX подготовил для Вас рекомендации, которые позволят грамотно подойти к выбору бака для Святой воды.