Каталог православных товаров

Каталог православных товаров в интернет-магазине «Ортокс»

Красота и торжественность храмовых богослужений во многом зависят от оформления пространства, а также – наличия и качества используемых принадлежностей. Здесь нет и не может быть мелочей – каждое изделие имеет свое назначение, регламентированное церковным уставом. Поэтому в каталоге православного интернет-магазина «Ортокс» собраны тысячи наименований продукции, необходимой для обустройства и регулярного совершения священнодействий в рамках установленной традиции. Приобретение и использование качественной утвари в храме – лучшая возможность сделать службу по-настоящему благолепной, дарящей душе успокоение и настраивающей на молитвенный лад.

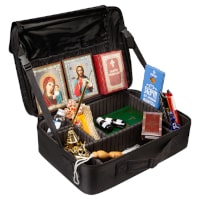

Сегодня в ассортименте интернет-магазина православных товаров представлены элементы храмового интерьера и экстерьера, текстильная продукция, принадлежности для совершения Таинств и обрядов и товары для реализации в церковных лавках.

Вниманию постоянных и новых клиентов, желающих купить товары оптом и в розницу в православном магазине, предлагаются:

-

индивидуальные условия сотрудничества с учетом высказанных пожеланий и объемов заказа;

-

возможность купить для храма церковную утварь оптом и мелким оптом на выгодных ценовых условиях;

-

постоянно широкий ассортимент православных товаров для храма и изделий собственного производства, перечень которых регулярно дополняется новыми образцами;

-

организация оперативной доставки в любой регион или за рубеж с гарантией сохранности товара;

-

скидки и акции на товары для церкви в преддверии важных церковных дат и праздников;

-

профессиональные консультации и помощь в выборе интересующей утвари с учетом «возраста» здания и стиля оформления храмового пространства;

-

регулярное размещение на сайте православного магазина обзоров, рекомендаций и консультаций по истории, параметрам и особенностям выбора предметов церковного обихода.

Также в магазине “Ортокс” можно приобрести подарочный сертификат на любую сумму.

Богослужебная утварь и принадлежности

Богослужебная утварь и принадлежности Иконы

Иконы Книги и печатная продукция

Книги и печатная продукция Мебель для храма

Мебель для храма Нательные святыни, украшения

Нательные святыни, украшения Пошивочная продукция

Пошивочная продукция Прочее

Прочее Товары для дома

Товары для дома

Богослужебная утварь и принадлежности

Богослужебная утварь и принадлежности Иконы

Иконы Мебель для храма

Мебель для храма Товары для дома

Товары для дома Прочее

Прочее Пошивочная продукция

Пошивочная продукция

Боковые аналои

Боковые аналои Центральные аналои

Центральные аналои Выносные аналои

Выносные аналои Складные / раскладные аналои

Складные / раскладные аналои Клиросные аналои

Клиросные аналои Деревянные аналои

Деревянные аналои  Металлические / цвета "золото" аналои

Металлические / цвета "золото" аналои

Архиерейские облачения

Архиерейские облачения Архиерейские требные комплекты

Архиерейские требные комплекты Головные уборы для духовенства и монашествующих

Головные уборы для духовенства и монашествующих Гребни

Гребни Жезлы и посохи

Жезлы и посохи Кресты, накладки на митру и клобук

Кресты, накладки на митру и клобук Мантии архиерейские

Мантии архиерейские Мантии мужские и женские

Мантии мужские и женские Параманные и постригальные кресты

Параманные и постригальные кресты Пояса монашеские

Пояса монашеские Монашеские и схимнические облачения

Монашеские и схимнические облачения Дикирии, трикирии, примикирии

Дикирии, трикирии, примикирии Рушники архиерейские

Рушники архиерейские

Деревянные браслеты

Деревянные браслеты Браслеты из камня

Браслеты из камня Кожаные браслеты

Кожаные браслеты Металлические браслеты

Металлические браслеты Плетеные браслеты

Плетеные браслеты Серебряные браслеты

Серебряные браслеты

Водосвятные баки

Водосвятные баки Водосвятные чаши

Водосвятные чаши Кропила

Кропила

Апостолы

Апостолы Евангелия

Евангелия

Дискосы

Дискосы Евхаристические наборы

Евхаристические наборы Звездицы

Звездицы Копия

Копия Лжицы

Лжицы Потиры

Потиры Тарели, блюда для потира

Тарели, блюда для потира Блюда для приготовления Агнца

Блюда для приготовления Агнца Антиминсные губки

Антиминсные губки Ковши церковные

Ковши церковные

Запрестольные кресты и иконы

Запрестольные кресты и иконы Подставки под запрестольные кресты и иконы

Подставки под запрестольные кресты и иконы

Игры православные

Игры православные Наборы для творчества

Наборы для творчества

Иконостас "Суздальский"

Иконостас "Суздальский" Иконостас "Владимирский"

Иконостас "Владимирский" Иконостас "Самарский"

Иконостас "Самарский" Иконостас "Романовский"

Иконостас "Романовский" Иконостас "Благовещенский"

Иконостас "Благовещенский" Иконостас "Рождественский"

Иконостас "Рождественский" Царские врата, диаконские двери

Царские врата, диаконские двери Иконы для иконостасов

Иконы для иконостасов Индивидуальные проекты иконостасов

Индивидуальные проекты иконостасов Иконостас "Греческий"

Иконостас "Греческий" Иконостас "Аскетичный"

Иконостас "Аскетичный" Иконостас "Благородный"

Иконостас "Благородный" Иконостас "Выразительный"

Иконостас "Выразительный" Иконостас "Золотой"

Иконостас "Золотой" Иконостас "Золото и белый"

Иконостас "Золото и белый" Иконостас "Золото и цвет"

Иконостас "Золото и цвет" Иконостас "Лаконичный"

Иконостас "Лаконичный" Иконостас "Рельефный"

Иконостас "Рельефный" Иконостас "Соборный"

Иконостас "Соборный"

Иконы большие, храмовые

Иконы большие, храмовые Иконы маленькие, домашние

Иконы маленькие, домашние Иконы, подвески в автомобиль

Иконы, подвески в автомобиль Доски иконные

Доски иконные

Кадила

Кадила Кадильницы, аромалампы

Кадильницы, аромалампы Принадлежности для каждения

Принадлежности для каждения

Аналойные киоты

Аналойные киоты Напольные киоты

Напольные киоты Настенные киоты

Настенные киоты

Священное Писание

Священное Писание Богослужебная литература

Богослужебная литература Молитвословы, каноны и акафисты

Молитвословы, каноны и акафисты Вероучительная литература

Вероучительная литература Детская литература

Детская литература Документальная литература

Документальная литература Закладки для книг

Закладки для книг Календари

Календари Карманные таблички с молитвой

Карманные таблички с молитвой Наклейки для святой воды, для освящения жилища

Наклейки для святой воды, для освящения жилища Открытки

Открытки Настенные панно с молитвой

Настенные панно с молитвой Нотные сборники

Нотные сборники Прочая литература

Прочая литература Свидетельства, поминания, бланки

Свидетельства, поминания, бланки Художественная литература

Художественная литература Учебные пособия

Учебные пособия

Ковчеги для частиц святых мощей

Ковчеги для частиц святых мощей Мощевики для частиц святых мощей

Мощевики для частиц святых мощей Подставки, столы под ковчеги и мощевики

Подставки, столы под ковчеги и мощевики Раки для святых мощей

Раки для святых мощей

Браслеты из кожи

Браслеты из кожи Брелки из кожи

Брелки из кожи Ключницы кожаные

Ключницы кожаные Обложки для документов с молитвой

Обложки для документов с молитвой Ремни с молитвой

Ремни с молитвой Ладанки кожаные

Ладанки кожаные Подвески в машину кожаные

Подвески в машину кожаные Сумки поясные

Сумки поясные

Металлические кольца

Металлические кольца Позолоченные кольца

Позолоченные кольца Серебряные кольца

Серебряные кольца Кольца с эмалью

Кольца с эмалью

Деревянные крестики

Деревянные крестики Крестики с камнями

Крестики с камнями Металлические крестики

Металлические крестики Позолоченные крестики

Позолоченные крестики Серебряные крестики

Серебряные крестики Крестики с эмалью

Крестики с эмалью Крестики из камня, ювелирной смолы

Крестики из камня, ювелирной смолы

Кресты выносные аналойные

Кресты выносные аналойные Кресты напрестольные и требные

Кресты напрестольные и требные Кресты настенные

Кресты настенные Кресты-голгофы настольные

Кресты-голгофы настольные Подставки под напрестольные кресты

Подставки под напрестольные кресты

Кресты наперсные без украшений

Кресты наперсные без украшений Кресты наперсные с украшениями

Кресты наперсные с украшениями Кресты наперсные деревянные

Кресты наперсные деревянные Цепи для наперсных крестов и панагий

Цепи для наперсных крестов и панагий

Натуральные смолы

Натуральные смолы Ладан ароматизированный

Ладан ароматизированный Ладаницы, принадлежности для каждения

Ладаницы, принадлежности для каждения Ладан в подарочной упаковке

Ладан в подарочной упаковке

Кронштейны для лампады

Кронштейны для лампады Лампады подвесные

Лампады подвесные Масляные лампы и фонари

Масляные лампы и фонари Настольные лампады

Настольные лампады Неугасимые лампады (фонарики)

Неугасимые лампады (фонарики) Поплавки, "паучки", фитили, сменные блоки

Поплавки, "паучки", фитили, сменные блоки Стаканчики для лампад

Стаканчики для лампад

Ароматизированные масла и благовония

Ароматизированные масла и благовония Масло лампадное

Масло лампадное Церковное масло для помазания

Церковное масло для помазания

Образки из дерева, кожи

Образки из дерева, кожи Серебряные образки

Серебряные образки Нательные иконки с позолотой

Нательные иконки с позолотой Нательные иконки с эмалью

Нательные иконки с эмалью Металлические образки

Металлические образки Ладанки, мощевики, складни нательные

Ладанки, мощевики, складни нательные Образки из камня, ювелирной смолы

Образки из камня, ювелирной смолы

Архиерейские облачения

Архиерейские облачения Архиерейские требные комплекты

Архиерейские требные комплекты Головные уборы для духовенства и монашествующих

Головные уборы для духовенства и монашествующих Иерейские облачения

Иерейские облачения Требные комплекты / наборы

Требные комплекты / наборы Диаконские облачения

Диаконские облачения Мантии архиерейские

Мантии архиерейские Стихари

Стихари Подрясники, рясы, пальто, мантии, куртки

Подрясники, рясы, пальто, мантии, куртки Орари

Орари Подризники

Подризники Пояса монашеские

Пояса монашеские Монашеские и схимнические облачения

Монашеские и схимнические облачения Дароносицы тканевые

Дароносицы тканевые Вешалки для облачений

Вешалки для облачений Клобучницы, футляры для камилавок

Клобучницы, футляры для камилавок Сумки и чехлы для облачений

Сумки и чехлы для облачений

Аналойники

Аналойники Илитоны, платы для Причастия

Илитоны, платы для Причастия Катапетасмы

Катапетасмы Орлецы

Орлецы Закладки для Евангелия

Закладки для Евангелия Платы под крест и лампаду

Платы под крест и лампаду Покровцы. Воздухи

Покровцы. Воздухи Облачения на престол из ткани

Облачения на престол из ткани Хоругви вышитые

Хоругви вышитые Церковная фурнитура, вышивка, галун

Церковная фурнитура, вышивка, галун Украшения для дикирия, трикирия

Украшения для дикирия, трикирия

Панагии

Панагии Цепи для наперсных крестов и панагий

Цепи для наперсных крестов и панагий

Паникадила

Паникадила Хоросы

Хоросы Церковные бра

Церковные бра

Крышки панихидного стола

Крышки панихидного стола Панихидные столы

Панихидные столы

Плащаницы Спасителя

Плащаницы Спасителя Плащаницы Богородицы

Плащаницы Богородицы

Диаконские подсвечники

Диаконские подсвечники Домашние настольные подсвечники

Домашние настольные подсвечники Напольные подсвечники

Напольные подсвечники Напрестольные подсвечники

Напрестольные подсвечники Настенные и подвесные подсвечники

Настенные и подвесные подсвечники Принадлежности для подсвечников

Принадлежности для подсвечников Ручные подсвечники для священника

Ручные подсвечники для священника Трехсвечники пасхальные

Трехсвечники пасхальные Ящики для огарков

Ящики для огарков

Подставки под хоругви, кресты, иконы

Подставки под хоругви, кресты, иконы Подставки под церковную утварь

Подставки под церковную утварь Подиумы

Подиумы Столы

Столы

Мешочки для четок, просфор, артоса

Мешочки для четок, просфор, артоса Полотенца, рушники

Полотенца, рушники Крестильные наборы

Крестильные наборы Православные платки и шарфы

Православные платки и шарфы Венчальные наборы. Платки для венчания

Венчальные наборы. Платки для венчания Пояса, ремни с молитвой

Пояса, ремни с молитвой

Престолы и комплектующие

Престолы и комплектующие  Деревянные облачения

Деревянные облачения  Металлические облачения

Металлические облачения Облачения из камня

Облачения из камня Тканевые облачения

Тканевые облачения

Кресты погребальные

Кресты погребальные Наборы на отпевание

Наборы на отпевание Текстиль погребальный

Текстиль погребальный Тапочки погребальные

Тапочки погребальные

Нарезки для просфор

Нарезки для просфор Печати для просфор

Печати для просфор Подносы для просфор

Подносы для просфор Сосуды для хранения просфор

Сосуды для хранения просфор Посуда для просфорни

Посуда для просфорни

Номерные свечи

Номерные свечи Разноцветные свечи

Разноцветные свечи Свечи для домашней молитвы

Свечи для домашней молитвы Алтарные, диаконские свечи

Алтарные, диаконские свечи Маканые свечи

Маканые свечи Свечи из пчелиного воска 100%

Свечи из пчелиного воска 100% Венчальные свечи

Венчальные свечи Иерусалимские свечи

Иерусалимские свечи Декоративные свечи

Декоративные свечи

Свечная лавка "Суздальская"

Свечная лавка "Суздальская" Свечная лавка "Самарская"

Свечная лавка "Самарская" Свечная лавка "Судиславская"

Свечная лавка "Судиславская" Пеленальные столы

Пеленальные столы Ящики для свечей

Ящики для свечей Мебель для притвора

Мебель для притвора Мебель для ризницы

Мебель для ризницы

Седалища. Кресла-троны

Седалища. Кресла-троны Храмовые лавки, скамьи

Храмовые лавки, скамьи Пуфы церковные, табуреты

Пуфы церковные, табуреты Стасидии

Стасидии

Брелки

Брелки Колокольчики

Колокольчики Магниты

Магниты Пасхальные подарки и сувениры

Пасхальные подарки и сувениры Подвески

Подвески Подстаканники и чайные наборы

Подстаканники и чайные наборы Разное

Разное Серьги

Серьги Статуэтки

Статуэтки Тарелки, подносы

Тарелки, подносы Шкатулки

Шкатулки Яйца пасхальные

Яйца пасхальные Ложки

Ложки Рождественские подарки и украшения

Рождественские подарки и украшения Пакеты подарочные

Пакеты подарочные

Кадильные свечи

Кадильные свечи Уголь кадильный

Уголь кадильный Уголь кадильный быстроразжигаемый

Уголь кадильный быстроразжигаемый

Рипиды

Рипиды Фонари пасхальные

Фонари пасхальные Хоругви церковные

Хоругви церковные Принадлежности для хоругвей

Принадлежности для хоругвей

Гайтаны и шнуры

Гайтаны и шнуры Серебряные цепочки

Серебряные цепочки

Ковши церковные

Ковши церковные Кувшины, чаши для омовения рук

Кувшины, чаши для омовения рук Наборы для запивки и подносы

Наборы для запивки и подносы Наборы для соборования

Наборы для соборования Сосуды для елея и мира

Сосуды для елея и мира Сосуды для хранения святынь

Сосуды для хранения святынь Тарелочки и наборы для венчания

Тарелочки и наборы для венчания Чайники для теплоты

Чайники для теплоты

Деревянные четки

Деревянные четки Четки из камня

Четки из камня Четки металлические

Четки металлические Четки серебряные

Четки серебряные Четки плетеные

Четки плетеные

Вывески

Вывески Ковры, ковровые дорожки и настилы

Ковры, ковровые дорожки и настилы Ограждения солеи и амвона

Ограждения солеи и амвона Канаты

Канаты Столбики ограждения

Столбики ограждения

Серебряные крестики

Серебряные крестики Серебряные образки

Серебряные образки Серебряные цепочки, гайтаны

Серебряные цепочки, гайтаны Серебряные кольца

Серебряные кольца Крестики с позолотой

Крестики с позолотой Серьги, наборы украшений

Серьги, наборы украшений Крестики с эмалью

Крестики с эмалью Образки с позолотой

Образки с позолотой Образки с эмалью

Образки с эмалью Позолоченные кольца

Позолоченные кольца Кольца с эмалью

Кольца с эмалью Прочие ювелирные изделия

Прочие ювелирные изделия