-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Кресты поклонные

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

Мафорий

Что такое мафорий

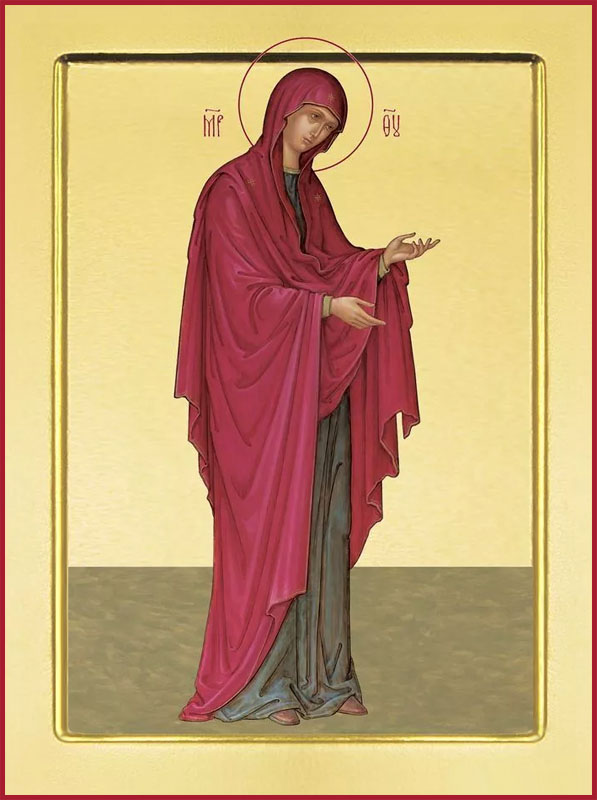

Мафорий – разновидность женской верхней одежды в виде длинного покрывала, которое скрывает фигуру с головы до ног. Края ткани украшались каймой или бахромой, укрепляющей срезы и выступающей главным декоративным элементом изделия. Мафорий накидывался на волосы, полностью спрятанные под чепец, что соответствовало правилам благопристойности для замужних женщин.

Мафорий – разновидность женской верхней одежды в виде длинного покрывала, которое скрывает фигуру с головы до ног. Края ткани украшались каймой или бахромой, укрепляющей срезы и выступающей главным декоративным элементом изделия. Мафорий накидывался на волосы, полностью спрятанные под чепец, что соответствовало правилам благопристойности для замужних женщин.

Слово имеет греческое происхождение: в переводе μαφόριον (мафорион) буквально означает покрывало. Исследователи склоняются к семитским корням греческого слова: транскрипция с арамейского "ма апора" обозначала дорожную одежду с капюшоном, защищавшую от пыли и грязи.

История появления и ношения мафория

Ношение мафория было распространено в период поздней античности. Этот элемент одежды указывал на знатное происхождение своей обладательницы и на ее замужний статус, который запрещал появление на публике с непокрытой головой. Цвет мафория мог быть любым – от светлого (для молодых знатных особ) до темного (принадлежность монахинь и послушниц, а позже диаконис, несших общественное служение). Полагают, что мафорий стал одним из прообразов апостольника – монашеского головного убора, скрывающего волосы на время выполнения послушаний и участия в богослужениях.

В эпоху Византии мафории изготавливали из богато расшитых тканей. Его надевали знатные особы при поставлении в чин на императорских церемониях, а также вносили в качестве ценных вкладов в церковные сокровищницы. После Крещения в 988 г. традиция носить на голове длинное покрывало пришла на Русь. Здесь мафорий превратился в покров – плат из парчи, шерсти, других образцов плотных тяжелых тканей, ношение которых было более уместным в суровом северном климате.

В эпоху Византии мафории изготавливали из богато расшитых тканей. Его надевали знатные особы при поставлении в чин на императорских церемониях, а также вносили в качестве ценных вкладов в церковные сокровищницы. После Крещения в 988 г. традиция носить на голове длинное покрывало пришла на Русь. Здесь мафорий превратился в покров – плат из парчи, шерсти, других образцов плотных тяжелых тканей, ношение которых было более уместным в суровом северном климате.

Особенности кроя и пошива мафория

Сохранившиеся до нашего времени образцы доказывают: мафорий кроили не в форме широкого шарфа, а по окружности с расширенным средником и двумя симметричными концами. По краю изделие украшали вышивкой или бахромой, чтобы укрепить неровный срез, а к углам пришивали массивные кисти.

При надевании мафория внутреннюю среднюю часть с каймой накидывали на лоб, а концы скрещивали на шее и крестообразно укладывали на плечи. Такой способ ношения был максимально удобным и придавал фигуре аскетичный вид, что полностью соответствовало христианским представлениям об образе верующей замужней женщины. Кроме того, с помощью мафория благочестивым женщинам удавалось надежно спрятать волосы за плотной тканью, в отличие от язычниц с более свободными нравами, которые смело выставляли богато украшенные прически на всеобщее обозрение.

При надевании мафория внутреннюю среднюю часть с каймой накидывали на лоб, а концы скрещивали на шее и крестообразно укладывали на плечи. Такой способ ношения был максимально удобным и придавал фигуре аскетичный вид, что полностью соответствовало христианским представлениям об образе верующей замужней женщины. Кроме того, с помощью мафория благочестивым женщинам удавалось надежно спрятать волосы за плотной тканью, в отличие от язычниц с более свободными нравами, которые смело выставляли богато украшенные прически на всеобщее обозрение.

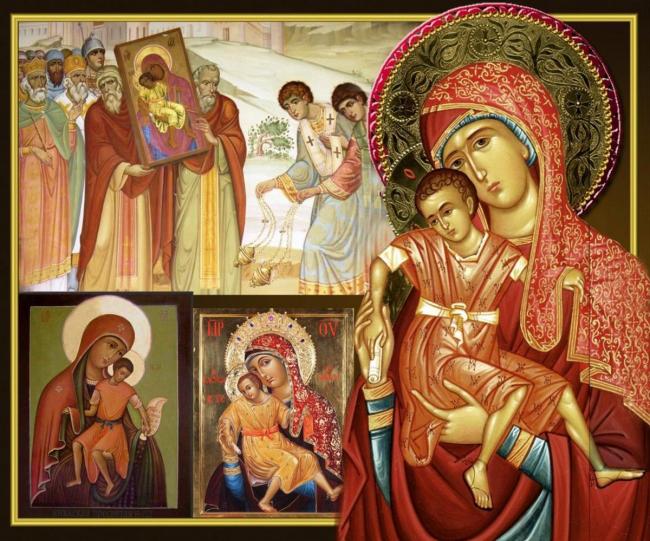

Мафорий Божией Матери

Понятие «мафорий» в православной иконографии связано с бесценной реликвией, принадлежавшей Божией Матери. С середины V века мафорий Богородицы бережно хранился во Влахернском храме Константинополя. Его традиционно изображают на иконах Пресвятой Девы в виде багряного полотна, укутывающего голову и шею и украшенного золотой бахромой по краю. Изделие украшают три восьмиконечные звезды – символ Приснодевства Божией Матери, которое Она сохранила после рождения Своего Божественного Сына.

В честь перенесения и положения мафория Богородицы во Влахернскую церковь 02 июля был установлен церковный праздник.  А в X столетии мафорий Божией Матери определил название великому православному празднику Покрова, став символом бесконечной любви и заботы Пресвятой Девы о всех христианах.

А в X столетии мафорий Божией Матери определил название великому православному празднику Покрова, став символом бесконечной любви и заботы Пресвятой Девы о всех христианах.

Традиции изображения мафория Божией Матери в православной иконописи

Православный иконописный канон указывает изображать мафорий на иконах Богородицы в виде длинного плата вишневого цвета с золотыми звездами и бахромой. Однако в русской традиции это требование соблюдалось не всегда. И благодаря отступлению от правил можно достоверно сказать, где и когда написана та или иная «неканоничная» икона. В перечне наиболее интересных «отклонений» — необычный цвет мафория, его оригинальная драпировка на фигуре, изображение буквенных символов и т.д.

Так, «Богоматерь Казанская со святыми на полях» XIX века отличается оригинальным орнаментом каймы мафория. Она полностью повторяет образцы, которые ткались мастерицами во времена татаро-монгольского нашествия. На образе «Богоматерь Грузинская» привлекают внимание необычные отвороты ярко-красного цвета, а на иконе «Коронование Богоматери» фигура Приснодевы укутана покровом синего цвета с ярким оранжевым подкладом, причудливыми складками уложенным на плечах. Подобные образы писались под влиянием западноевропейской живописи приблизительно в конце XVII века.

На Феодоровской иконе покров на голове Божией Матери выполнен в насыщенном оранжевом цвете, который усиливают такие же яркие поля. А образ «Богоматерь с младенцем» второй половины XVIII века, украшенный пиктограммами, является настоящей загадкой для искусствоведов. На нем в качестве каймы использован текст молитвы «О Всепетая Мати», а вместо звезд Приснодевства изображены Ангельские лики, обращенные к Божией Матери.