-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

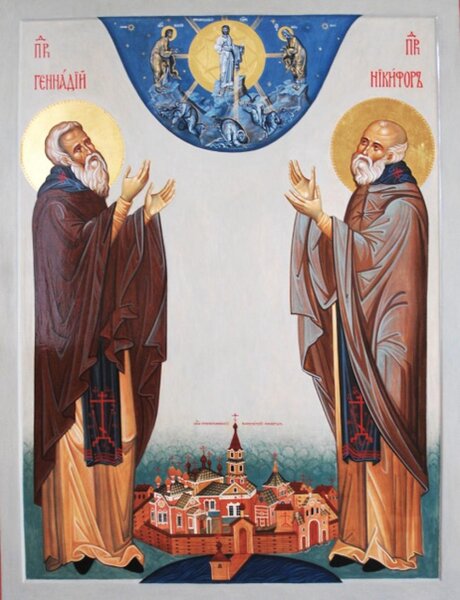

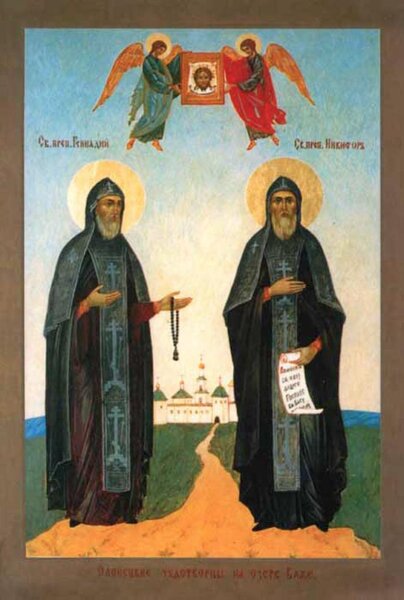

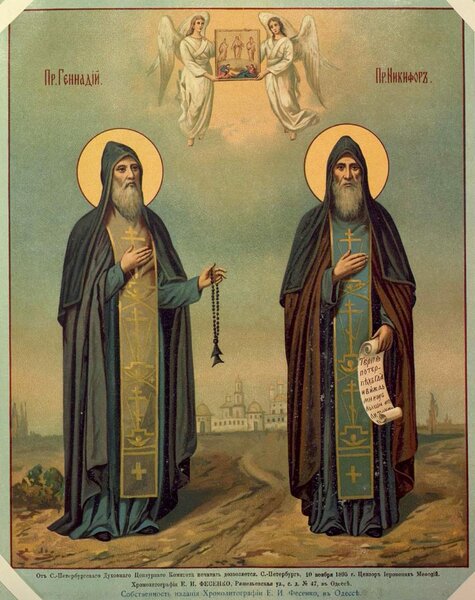

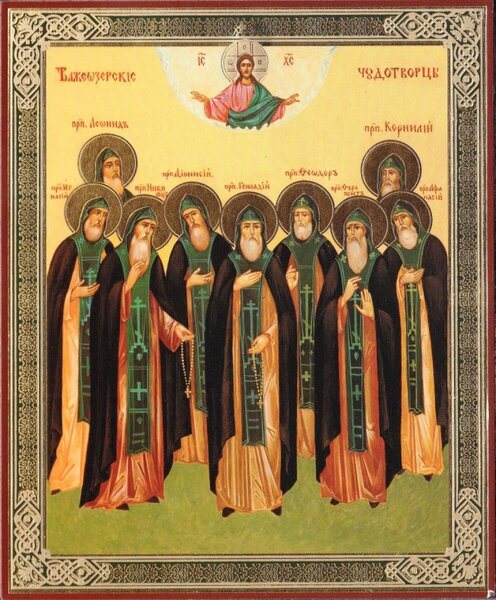

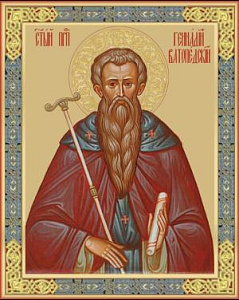

Преподобный Геннадий Важеозерский

Краткие жития преподобных Никифора и Геннадия Важеозерских

И первый, и второй были учениками известного отшельника преподобного Александра Свирского . Важеозерскими они называются потому, что положили начало пустынной жизни в Важеозере.

Преподобный Геннадий был сыном богатых родителей. Раздав, по заповеди Спасителя, имение свое нищим, он отправился к преподобному Александру Свирскому. Преподобный Александр, хотя и не хотел принимать к себе Геннадия, но должен был уступить его неотступным мольбам. Пожив некоторое время в обители преподобного, Геннадий решил найти для себя совершенно уединенное место.

Таким местом им было избрано Важеозеро. Здесь он и подвизался до самой своей кончины – 8 января около 1516 года. В то время, как преподобный Геннадий вел строго уединенную жизнь, преподобный Никифор, наоборот, являлся сторонником общежительного устава. Он пришел к преподобному Александру, уже будучи иноком. Под руководством преподобного Никифор прожил около 7 лет. Между прочим он увиделся, по совету своего аввы, с преподобным Кириллом Новоезерским и 8 дней пробыл у него, наслаждаясь его духовными беседами. Затем, по совету опять-таки своего учителя, преподобный Никифор ходил в Киев на поклонение к Печерским угодникам Божиим.

Возвратившись из этого благочестивого путешествия, Никифор поселился в Важеозере и здесь на месте подвигов преподобного Геннадия в 12 верстах от Свирского монастыря основал один из нескольких явившихся к нему иноков общежитие – Задненикифоровскую пустынь. Скончался преподобный Никифор 9 февраля 1557 года.

Полные жития преподобных Никифора и Геннадия Важеозерских

Преподобный Никифор родился в Важеском погосте, поблизости от реки Свири. О детстве и юности его сведений не сохранилось. Известно только, что он происходил из благочестивой крестьянской семьи и в доме родителей был научен страху Божию. В то время весь Олонецкий край был полон славой о высоких подвигах и благочестии преподобного Александра , уже основавшего на реке Свири обитель в честь Живоначальной Троицы. Нимало не удивительно, если окрестные жители часто посещали Свирскую обитель, помогали ее строению или же оставались в ней навсегда. Никифор прибыл в обитель уже иноком около 1510 года и был принят преподобным Александром в число братии, так как святой игумен знал о подвижнической жизни преподобного Никифора, о том, что он носил тяжелые вериги на теле своем.

Несколько лет прожил преподобный Никифор в Свирской обители. Преподобный Александр видел его добродетели, понимал духовную пользу, которую приносил братии Никифор, благодарил Бога. Из Свирского монастыря преподобный Никифор совершил два великих путешествия: одно – по приказанию преподобного Александра к новоезерскому подвижнику Кириллу, другое – по своей воле – в Киев на поклонение Печерским угодникам.

Преподобный Александр возложил на Никифора послушание – отправиться к преподобному Кириллу, в пределы Белого озера, в обитель Воскресения Христова, и испросить у игумена благословения и молитв, побеседовать с ним и поучиться от него монашеской жизни и уставу монастырскому. С радостью принял Никифор поручение-послушание и отправился в далекий путь. Через несколько дней он благополучно достиг западного берега озера, где расположено село Кобылина гора, в двух верстах от обители, лежавшей на противоположном берегу. Наступал вечер. Путник отошел к лесистому северному берегу озера и там заснул.

Между тем преподобный Кирилл в это время совершал в своей обители вечернее келейное правило. Окончив его, подвижник один направился на берег, взял небольшую лодку и отплыл к северному берегу озера, где почивал преподобный Никифор. Отсюда они переехали в монастырь Новоезерский, где преподобный Никифор пробыл восемь дней, разделяя молитвенные подвиги монастырского братства и услаждая слух свой поучительными беседами игумена. Вероятно, после того преподобный Никифор совершил свое паломничество в Киев.

Преподобный сказал своему игумену: «Отче, я отхожу в Киево-Печерский монастырь Пресвятой Богородицы и преподобных отец Антония и Феодосия. Ты же моли о мне Бога, чтобы ради святых молитв твоих благополучно совершить мне путь свой».

Преподобный Александр опечалился: он не хотел разлучаться с добродетельным старцем и начал молить преподобного Никифора, чтобы он пребывал с ним в монастыре, пока Бог не разлучит их. Но преподобный Никифор не преклонился к его молению и, только утешая подвижника, говорил ему, что разлучаясь телом, они неразлучны будут духом. Со слезами расстались преподобные старцы.

Из путешествия в Киев преподобный возвратился с горячим желанием устроить собственную монастырскую обитель и, вероятно, в таком намерении был поддержан преподобным Александром. Обходя и осматривая различные места на родине, он остановился наконец там, где незадолго окончил свое земное странствие преподобный Геннадий, и основал монастырь и в нем храм во славу Преображения Господня. Много лет отдал преподобный своей обители, построил десять келлий, очистив место от леса и осушив болото, и испросил царскую грамоту на владение окрестной землей «вокруг монастыря на все четыре стороны по версте, опричь мхов и болот и глыб» (грамота 1557 года). Окончив таким образом давно заботившее его дело, преподобный, окруженный собранной им братией, мирно скончался 9 февраля.

В начале XVII века Олонецкий край был опустошен бродившими повсюду иноземцами. Разграблена была и обитель, устроенная преподобным Никифором, иноки прогнаны, а имущество уничтожено и увезено. Но память о преподобном Геннадии и Никифоре не исчезла. Когда миновали опасности, над общей могилой преподобных была восстановлена часовня, а потом мало-помалу восстановилась и обитель. В 1846 году она получила самостоятельное существование, а в 1854 году ей было дано разрешение над мощами преподобных построить храм на месте древней деревянной часовни. Этот храм, по благословению Святейшего Синода и Олонецкого архиепископа Аркадия, 8 августа 1858 года освящен во имя Всех святых, в сонме которых благодарная память туземцев искони почитала преподобных Геннадия и Никифора.

Преподобные Геннадий († 1520) и Никифор († 1557) Важеозерские (Олонецкие)

Память их празднуется 9 февр. в день преставления прп. Никифора

Прпп. Геннадий и Никифор Важеозерские были учениками прп. Александра Свирского (память его 30 авг.). Сначала пришел к нему юноша, сын богатых родителей – прп. Геннадий. После подготовительного искуса в трудах, посте и молитве он удалился на пустынные берега лесногоозера Важеи подвизался там в пещере. Быльем, овощами и редко рыбой поддерживал он свои силы. К концу жизни († ок. 1520) он имел двух учеников. Он предсказал им, что на месте их подвигов будет устроенмонастырь.В 1510 г. к прп. Александру Свирскому пришел прп. Никифор, уже иноком зрелых лет, и стал для него незаменимым помощником. О прошлой его жизни известно лишь, что родители его были богатые крестьяне, воспитавшие его в страхе Божием. По прошествии нескольких лет совместной жизни прп. Александр послал его к прп. Кириллу Новоезерскому (память его 4 февр.), чтобы научиться от него духовной жизни. Через несколько дней прп. Никифор дошел до берегов Новоезера. Достигнуть монастыря, расположенного на острове, можно было только на лодке. Наступил уже вечер. Утомленный долгим путем, паломник заснул. В это время прп. Кирилл, только что окончивший вечернее правило, был таинственно извещен о его приходе. Он переехал на лодке озеро, направляясь к тому самому месту, где спал прп. Никифор, и привез его в монастырь. Они провели 8 дней вместе, утешаясь взаимной духовной беседой. Потом прп. Никифор направился в Киев. Вернувшись к своему наставнику, он открыл ему свое желание основать монастырь.Обительбыла воздвигнута на месте пустынных подвигов прп. Геннадия – во имя Преображения Господня.

Оба преподобные являлись больным, страдавшим головной болью, посылали их на богомолье в свою обитель и даровали им исцеление. Эти случаи известны. В эпоху Смутного времени обитель эта была разорена, но потом восстановлена и существовала до последнего времени. На могиле преподобных Никифора и Геннадия в 1858 г. воздвигнута была церковь .

•Важеозерская Никифоро-Геннадиевская пустынь находилась на оз. Важе в 57 верстах от Олонца; ныне это территория Карелии (Петрозаводская епархия). С 19W г. называлась Задне-Никифоровской пустынью.

•Прп. Геннадий жил уединенно на месте будущей обители и преставился 8 янв. 1520 г. Прп. Никифор: уроженец этих мест, родом из крестьянской семьи, основал обитель, о чем свидетельствует грамота от 1557 г.