-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

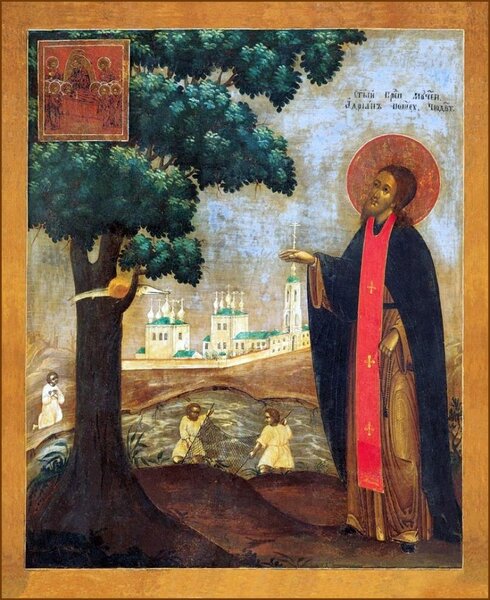

Преподобномученик Адриан Пошехонский, Ярославский, игумен

Краткое житие преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского

Был учеником преподобного Корнилия Комельского, вначале подвизался в Вологодском Комельском монастыре и был искусным иконописцем. По благословению игумена 13 сентября 1540 г., взяв икону Успения Пресвятой Богородицы , преподобный Адриан вместе со своим учеником, ведомый таинственным старцем, ушел в безлюдные места для безмолвия. Придя в Пошехонский лес, на берег реки Вотхи, неизвестный старец указал им место для пустынножительства и стал невидим. Господь отметил это место как место будущей славной обители колокольным звоном. Спустя некоторое время после уединенных иноческих подвигов святой основал обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы , в которой стал игуменом. В монастыре был введен строгий устав, запрещавший доступ в обитель женского пола. Преподобный Адриан, будучи игуменом, продолжал проводить строгую подвижническую жизнь и был во всем примером для братии.

Много скорбей пришлось претерпеть преподобному от окрестных поселян, которые по внушению диавола задумали разорить монастырь. В 1550 г., 5 марта, преподобный Адриан после жестоких пыток был злодейски задушен разбойниками, напавшими на обитель. Тело святого было брошено в лесу. Один благочестивый священник Исидор, взяв святое тело, тайно похоронил его, а на месте погребения посадил рябину, у которой совершилось много исцелений. 19 ноября 1626 г. были обретены святые мощи преподобного Адриана и положены в монастырском храме. У мощей святого совершилось много чудес и исцелений.

Обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского было 19 ноября 1626 года. 17 декабря 1626 года, при патриархе Филарете, его нетленные мощи были перенесены в основанную им обитель.

Полное житие преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского

Был некий черноризец по прозванию Бестуж, настоящее же имя его одному Богу известно. В 1540 г. он появился в монастыре преподобного Корнилия Комельского († 1538; память 19 мая/1 июня). В то время подвизался там преподобномученик Адриан в сане иеродиакона. Он увидел боголепного старца Бестужа в храме Пресвятой Богородицы, был поражен его видом и обратился к нему с вопросом о его имени. Старец отвечал: «Я Бестуж». Адриан пригласил его в свою келлию и стал с ним беседовать о душевной пользе. В этой беседе старец сказал Адриану: «Я вижу в тебе чадолюбивого отца и пустынножителя: ты построишь прекрасный храм Пресвятой Богородицы и соберешь много иноков. Что мне сказать тебе? Ты сам, отец, поучаешь нас своим смирением. Впрочем, я знаю одну непроходимую пустыню; в ней никто из людей не селился, и боголюбивым людям она очень удобна для спасения. Господь сказал: “Прославляющаго Мя прославлю”».

Слова сии побудили Адриана немедленно отправиться к игумену Лаврентию, преемнику основателя монастыря преподобного Корнилия, за благословением удалиться из монастыря в пустыню. Преподобный Корнилий завещал учеников своих, желающих пустынножительства, отпускать беспрепятственно. Посему игумен Лаврентий благословляет брата своего во Христе Адриана с послушником его старцем Леонидом. Прощание произошло у гроба преподобного Корнилия. Облобызав чудотворный гроб своего учителя, иеродиакон Адриан с своим учеником Леонидом и черноризцем Бестужем отправился в пределы Пошехонские 13 сентября 1540 года. Старец Бестуж остановился со своими спутниками в диком дремучем лесу между селениями Белым, Патробольским, Шелынедомским, Веретейским, Кештольским и Ухорским и вдруг стал невидим. Удивились Адриан и Леонид сему и прославили Бога, говоря: «Откуда явился к нам сей преподобный старец и привел нас в этот великий лес, в непроходимую пустыню? Или Бог послал Ангела Своего и указал нам сей истинный путь в свой духовный праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста? Воспоем песнь Богу со слезами!» И они пропели весь праздничный канон и совершили все церковное правило. Тогда по всем окрестным селениям народ слышал звон в глухом диком лесу, да и прежде того по многим дням во всех окрестных селениях слышали то же.

После славословия преподобные отцы Адриан и Леонид поставили образ Пресвятой Богородицы на большой дуб у реки Ветху и долго ходили по дубраве, разыскивая пути в населенные людьми волости и выбирая места, где бы им поставить келлию для молитвы о православных и на спасение своим душам.

Во время их хождения белосельские поселяне отправились на рыбную ловлю по реке Ветху вниз и против того места, где на дубе был поставлен образ Пресвятой Богородицы, поймали двух таких больших щук, каких прежде не лавливали, да и после лет двенадцать таких крупных рыб не попадалось, а только мелкие. Один из рыболовов вышел на берег, увидел образ Успения Пречистой Богородицы на дубе и стал звать своих товарищей. Они побежали на гору, думая, что он встретил зверя, но он показывает им образ Богородицы. Все удивились, откуда взялся образ в этих непроходимых местах. Некоторые полагали, что кто-либо из их же поселян хочет занять это место себе для жилища. Первый увидевший образ поселянин с дерзостью хотел снять образ и взять себе и отнести домой, но Пречистая Богородица не допустила сделать этого: невидимая сила оттолкнула его на десять локтей от образа. Товарищи, видя сие, стали со слезами упрекать его за дерзость, а он лишился языка и ничего не мог сказать; они стали трясти его за руки и за ноги и старались привести в чувство. Когда он очнулся, товарищи стали спрашивать, что с ним случилось за его бездельный поступок. Рыболов отвечал: «Я никакого бездельного поступка не сделал; я только истомился с вами на рыбной ловле, взошел на гору и заснул. Мне явился старец в черных ризах, убеленной сединами, и сказал: “Не дерзай, чадо, на образ Пречистой Богородицы, иди с миром на дело, для которого вышел”». И опять поселяне удивились сему чуду и прославили Бога и Пречистую Его Матерь. Положивши на землю перед образом Богоматери пшеничный хлеб и большую рыбу, поселяне, радуясь, опять отправились на рыбную ловлю.

Между тем поставившие образ иноки стали возвращаться к нему. Сначала пришел старец Леонид и, увидев хлеб и рыбу, стал потихоньку звать: «Адриан, Адриан, поди сюда, смотри: Богородица послала нам хлеб и рыбу». Подошел Адриан и увидел хлеб и рыбу, обратясь к образу Пречистой, воскликнул громким голосом. «О великое имя Пресвятой Троицы! Пресвятая Госпоже Богородице, помогай нам, нищим рабам Твоим. Мы искали в этом диком лесу самого высокого места, чтобы там поселиться: Ты же, Царица Небесная, восхотела остаться на сем обыкновенном месте и сожительствовать с нами, послав хлеб Свой и рыбу! Моли Сына Твоего и Бога нашего, чтобы Он устроил полезное для нас на сем месте на спасение душам нашим. Благоволи, Царица, и благослови нам, рабам твоим, воздвигнуть Тебе храм во имя честного и славного Твоего Успения. И если нам Бог пошлет духовную братию чернечествовать вместе с нами, устрой в долготу дней и место сие и храмы и пропитай нас и братию нашу и преемников наших».

После сего они воспели песнь Богородице: «Преукрашенная Божественною славою» и прочее.

После сего преподобный Адриан с послушником своим старцем Леонидом построил себе небольшую хижину под тем великим дубом на речке Ветху. Здесь они прожили довольно долго, трудясь Бога ради и испытывая разные напасти пустынной жизни как от бесов, так и лукавых людей. Адриан помышлял о том, как бы ему получить благословение у митрополита на построение церкви. Избравши удобное время, он отправился вместе с Леонидом в царствующий град Москву. Здесь, помолившись Спасу Вседержителю и Пречистой Богородице и великим чудотворцам Московским, просят благословения у митрополита Макария. Преосвященный митрополит Макарий благословляет старцев и, по их прошению, повелевает им воздвигнуть храм во имя Пречистой Богородицы, честного и славного Ея Успения, и дает им грамоту, освобождающую от всяких даней с церкви. Христолюбивые московские люди, князь, бояре и воеводы, видя смелое и решительное желание старцев построить в пустыне пречестной храм, давали им щедрую милостыню на построение церкви и создание монастыря. Великий святитель Макарий митрополит вместе с тем благословляет и поставляет иеродиакона Адриана на священство и игуменство, дает ему настольную грамоту и повелевает священникам, диаконам и инокам и прочим людям его слушать и во всем повиноваться, как пастырю и учителю. Дав словесное духовное наставление, митрополит отпустил Адриана с миром в его пустыню.

Возвратившись в свое место, игумен Адриан заложил церковь 31 мая 1543 года. Он воздвиг небольшую церковь с трапезой во имя Пречистой Богородицы, честного Ея Успения, радуясь душою и веселясь сердцем. Он освятил церковь и призывал христолюбивых людей к себе в обитель. Видя все это, люди недоумевали. Одни радовались о милости Божией и Пречистой Богородицы, так как верст на девяносто оттуда в Пошехонских местах не было обители; другие же, именно некоторые местные поселяне, говорили: «На наших придворьях поселяются чернецы, чтобы владеть и нами».

Вообще же православные христиане окрестных селений оказывали любовь к старцам и многие изъявляли желание с ними чернечествовать; даже жены их душевно радовались, говоря по церквам своим: «Вот возникает честная обитель: будет кому вводить в Ангельский образ». Впрочем, женский пол в обитель преподобных не имел совершенно доступа.

Пустынные подвижники прилагали труды к трудам и приходили от подвига в подвиг, от доброжители в доброжитель, подавая пример ученикам во всех путях своих, в молитве, посте и трудах. Когда они читали Божественное Писание, то не велегласно и не красно, но смиренным и кротким голосом, – один читает, а другой объясняет: так они повелевали делать и ученикам своим. Призывали они и мирских людей страдальцев в церковь на молитвенный подвиг и сами неустанно молились Богу и Пречистой Богородице со слезами день и ночь, призывая на помощь себе великих чудотворцев, чтобы обитель их распространилась и тела их на пустом месте не лежали.

Труды и молитвы пустынников не были тщетны: милостью Божией и предстательством Пресвятой Богородицы и великих чудотворцев обитель расширилась и устроилась, и слава о ней распространилась далеко за окрестные пределы. Братия стали умножаться, построены были келлии и особая черная изба для приготовления пищи и питья и для печения хлеба.

Из основателей монастыря старец Леонид скончался первый. Прп. Адриан с братией погребли старца с честью и оплакали его в надгробных песнопениях.

По преставлении старца Леонида наступили тяжкие бедствия для пустынной обители. Окрестные поселяне по внушению лукавого задумали разорить пустыню, ограбить ее и погубить преподобного Адриана с братией.

В 1550 году 5 марта, в канун памяти 42-х мучеников Аморейских, со среды на четверг, вооруженные злодеи белосельцы явились в монастырь, одни в доспехах с мечами, другие в саадаках (саадак – полный прибор вооружения луком и стрелами: лук с налучьем и стрелы с колчаном), прочие с копьями и рогатинами. Для них Христова Четыредесятница еще не достаточно исполнена была древними святыми мучениками в странах Цареградских, и Римских, и Севастийских, в Газе, Синае и Раифе и других местах. Но прежние мучители отвращали от Христа, а эти окаянные возмутились ради прибытка и приехали дополнять число Христовых мучеников в русском царстве сими пустынниками. Разбойники стали избивать братию, стреляли, рубили и кололи копьями. Преподобный Адриан скрылся от убийц в задний дровяник, но окаянные мучители отыскали его там под дровяником, оцепили игумена веревкой за горло и, притащивши в переднюю келлию, подвергли ужасным пыткам: царапали бритвами и прижигали огнем, допрашивая, где находятся у них «животы и статки», где их имущество и деньги. Преподобный Адриан отвечал: «“Животы” наши у Всемилостивого Спаса на небесах, а “статки” наши на земле; ослабьте немного муки мои, я их достану и отдам вам в руки». Мучители пустили нагого страдальца. Преподобный, встав, достал горшочек, в котором было сорок рублей, подал мучителям и сказал: «На эти статки, на это серебро я и братия намеревались было создать большую церковь во имя Пречистой Богородицы». Мучители сказали: «Мы сейчас создадим тебе собственной силой!» Преподобный отвечал: «Горька мне ваша церковь и тошно мне создание ваше; прискорбна душа моя при смерти! Вот серебро, создание наше, и жизнь моя в руках ваших; статки наши вне моей келлии, а кругом много иноков. Отпустите меня ради Бога, братья мои, чернечествовать в Корнилиев монастырь, и я ни в каком случае не вернусь сюда, а спасу душу свою там, у отца своего Корнилия!». Мучители сказали: «Мы воздадим тебе шлем спасения и пошлем тебя к Царю Небесному!» Презревши мольбу старца, схватили его и вторично оцепили за шею. Преподобномученик сказал: «Как агнец ведусь на заколение, как овца безгласная в руках своих сторожей отверзаю уста свои!»

Потом мученик Адриан стал молиться: «Господи Боже мой! Прости прегрешения этим людям, ибо не ведают, что творят. Прими дух мой с миром, не помяни беззаконий моих, сделанных пред Тобою. Не презри моления моего, Пречистая Богородица, и родины моей, города Ростова! Отцы мои духовные и братия, сопостники и духовные дети мои, и великие сородичи, простите меня Бога ради и благословите: уже иду к судищу Христову и более не свижусь с вами на свете сем, по слову Господню: земля еси и в землю пойдеши».

После сего злодеи вытащили его веревкой вон из келлии и придавили полозьями саней. Тут мученик Адриан испустил дух свой.

Злодеи тогда приступили к грабежу. Перевязали всю братию и послушников и побросали в подполья, чтобы никто не мог подать вести в соседние села, и поставили вокруг обители и конюшни сторожей (коровьего двора не существовало). Грабители не пощадили и церкви Божией: выломали дверь и Царскими вратами вошли в алтарь и там за престолом нашли трех учеников преподобного, вытащили их вон из церкви в трапезу и начали мучить и спутывать, как козлов, так что кости их хрустели. Тут был убит старец Давид.

Разбойники разграбили все имущество обители: мед и воск, книги и масло, ларцы и платье, посуду и все прочее, что было строителями собрано. Захватили лошадей и навалили воза. Наконец, и тело преподобномученика Адриана игумена бросили в сани и вывезли из обители. Куда разбойники дели тело мученика, тогда никто не знал.

Разбойники, вернувшись домой, радовались своему успеху и стали делить свою богатую добычу. Один из разбойников утаил от своих товарищей ларец, надеясь найти в нем много золота и серебра. Открывши ларец, разбойник увидел в нем несколько святых икон, а также краски, кисти и другие принадлежности иконного письма. Разбойник испугался, нашедши такие непонятные для него вещи.

Был тогда в приходе тех убийц у церкви великомученика Георгия (что в Шигараши) священник, по прозванию Косарь, с ведома и одобрения которого белосельцы произвели разбой в пустыне. Разбойник, утаивший ларец, и обратился к этому отцу своему духовному и сказал: «Отче, прости меня ради Бога: я дерзнул сделать то, чего не следует делать, я украл тайком от своих товарищей ларец, надеясь обрести много корысти, а нашел в нем вещи, для меня непонятные».

Рассмотревши вещи и увидев иконы и принадлежности иконного письма, священник Косарь с огорчением сказал: «Это поличное на нас, а не корысть, такое сокровище необходимо где-нибудь скрыть». Сказавши это, он стал озираться, смотреть туда и сюда, где бы спрятать, и говорил про себя: «Реки у нас нет, пруда тоже не случилось, не знаю, где спрятать святыню». Эти речи слышал сослуживец его, по прозвищу Боба, и сказал: «Безумный поп, не знает, куда девать краденое, а захотел заниматься разбоем, да еще и людей убивать, задался целью неправдою собирать богатство, воровать у соседей своих всякое добро и издалека привозить скотину и передавать из рук в руки. Бог крепок. Владыка Человеколюбец милостив к грешникам, но безумным злодеям не попускает и на сем свете!»

Тогда православные схватили пришедшего к священнику Косарю этого вора, по имени Иван Матренин, и представили государевым слугам, губным старостам и целовальникам. Матренин подвергнут был пытке на дыбе и рассказал перед всеми как о прежних своих преступлениях, так и о разбое, учиненном в обители преподобного Адриана. На вопрос старосты о том, где находится тело преподобного Адриана, разбойник перед множеством людей отвечал: «Нас было множество дружины – белосельцев, всех могу назвать поименно; разграбивши обитель Пречистой Богородицы, замучив преподобного игумена Адриана, тело его вывезли из обители и бросили на рубеже Белого Села и Шигараша; наутро мы хотели сложить большой костер и сжечь мощи преподобного; когда мы явились, стали искать тело и не нашли; куда оно делось, неизвестно нам».

После произведенного следствия над убийцами царские приказчики и губные старосты отправили донесение к царю. Вскоре пришло повеление разбойника Матренина казнить смертью через повешение, а прочих разбойников заключить в тюрьму бессрочно, имущество же их с пашнями продать и стоимость их внести в разбойную избу.

«Разбойники надеялись извести обитель и привести ее на свои белосельские дворы, а обитель Пречистой Богородицы и ныне сияет в Русской земле», – восклицает писатель повести о страдании преподобного Адриана, трудившийся в конце царствования Иоанна Грозного, лет тридцать спустя после мученической кончины Адриана.

После сих бедственных событий основанная преподобным Адрианом пустынь продолжала существовать, и оставшаяся братия, и последующие игумены, и строители не переставали разыскивать и расспрашивать в окрестных местностях, куда делось тело мученика, где оно схоронено. Но все старания оставались тщетными. Наконец, спустя более пятидесяти лет после кончины Адриана, игумен Порфирий и братия в скорби и сетовании обратились с горячей молитвой к Всещедрому Богу и Пречистой Богородице о явлении им места, где схоронено тело мученика после похищения его разбойниками, помня евангельские слова: «Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется вам; всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает». И Господь не презрел молитвы рабов Своих, хотя прославить угодника Своего.

Дело было в 1612 году. В Пошехонском уезде, Шигорской волости, села Гужнева церковный дьячок Иоанн Прокофьев ходил ежегодно на пустошь на реку Ухру, при впадении в нее реки Ушломы, к рябине, в Ильинскую пятницу. В этот день приходили туда и священники из окрестных сел, приносили с собою икону Параскевы, нареченной Пятницы, и пели молебны. Из окрестных же волостей и городов многие торговые и пахотные люди держали веру к Христовой мученице Параскеве и в тот день приходили сюда и молились ей. Был там такой обычай. Сквозь сучья рябины пронимали маленьких детей и юношей, а некоторые пронимались и великовозрастные. Вышеупомянутый дьячок Иоанн Прокофьев говорил собиравшимся тем людям, что православным христианам не следует так делать; дерево, на котором нет образа Спасителя, не заслуживает поклонения; это есть неистовство.

«Если есть у вас теплая вера молиться на этом пустом месте, – рассуждал благочестивый дьячок, – то постройте здесь церковь во имя святого славного пророка Илии и святой мученицы Параскевы, нареченной Пятницы: вы и себе получите от Бога сугубую мзду, и от окрестных христиан честь и славу».

Люди окрестных селений, слыша такую богоугодную речь от Иоанна Прокофьева, стали совещаться с ним о том, как бы Бог дал им такого строителя в пустыню, который мог бы устроить в том пустом месте церковь.

Земля в этой пустыни была в поместье за Ириной, вдовой Корнилия Чеглокова. Бог внушил Иоанну Прокофьеву мысль пойти ко вдове Чеглоковой и просить у нее разрешения создать на том месте у рябины церковь во имя пророка Илии и мученицы Параскевы. Вдова Ирина Чеглокова не только велела Иоанну Прокофьеву строить церковь, но и просила его самого принять священство, чтобы служить при той церкви и быть ее духовным отцом.

После того Иоанн Прокофьев с окрестными христолюбцами стал рубить лес и возить на то церковное место. Это церковное место лет сто оставалось пустым, и единственным признаком его была насаженная здесь рябина: кладбища здесь никогда не было, а земля, где стояла церковь, обращена была в надел наравне с соседним лугом. Старожилы рассказывали, что потому церковь та и запустела, что при ней не было кладбища.

Молитвами преподобномученика Адриана и помощью Божией Иоанн Прокофьев закончил постройку церкви в 1612 году, а сам был поставлен к ней во священника.

Вдова Ирина дала к новопостроенной той церкви и пашню. Через некоторое время (в 1619 г.) то поместье было отобрано у вдовы Чеглоковой и отдано прежнему помещику, государеву думному дьяку Томиле Юдину Луговскому.

Священник Иоанн Прокофьев призывает к себе в новую пустыню к пророку Илии на Ухре к рябине игумена Лаврентия с Богоявленского острова, из Романовского уезда. Игумен Лаврентий, пришедши, начал у церкви пророка Илии на Ухре устраивать монастырь, призывать в него христолюбивых людей, желающих иночествовать, и постригать таковых. Тогда же священник Иоанн Прокофьев в дом святому пророку Илии и мученице Параскеве купил на свои деньги против монастыря за рекою Ухрою две поместных пустоши у детей боярских Жеребцовых, а игумен Лаврентий послал белого священника Иоанна Прокофьева с челобитной за своей игуменской подписью в Москву к государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичу, чтобы государь те две пустоши пожаловал в дом святого пророка Илии в вотчину, как в свое богомолье. Государь по этой челобитной пожаловал игумена Лаврентия с братией, велел дать им свою царскую вотчинную грамоту за красной печатью на те две пустоши и на ту пашню, которая под монастырем, со всеми угодьями в дом святому пророку Илии и мученице Параскеве в новую пустыню.

И случилось тут постричься одному христолюбцу Белосельской волости деревни Иванники, по имени Иоанну Сидорову, в иночестве названному старцем Ионой. Он стал духовным сыном игумена Лаврентия. Перед своей кончиной (в 1626 году), чувствуя ее приближение, он поведал отцу своему духовному великое духовное дело. Он сказал следующее о преподобномученике Адриане: «Прости меня, отче святый, Бога ради, я доселе утаил от тебя то, что поведал мне отец мой родной Сидор, отходя сего света. Он мне говорил: “Сын мой Иван! В прошедшие времена, в 1550 году, марта в 5 день, приходили в Адрианову пустынь на речке на Ветху разбойники разорять и грабить эту пустынь. Замучив настоятеля ее Адриана, они свезли тело его на рубеж Белого Села и Шигороша на речку на Ушлому и бросили его в бочаг той речки. И отец мой деревни Иванники Сидор с соседями своими свезли тело игумена Адриана на пустое место к пустой церкви пророка Илии на Ухре, где стоит наш монастырь пророка Илии, новой пустыни. Они разобрали помост той пустой церкви, выкопали под ним могилу и тело Адриана погребли ночью без службы, боясь выемки от губных старост. А на том месте церковном для приметы на будущее время посадили небольшую рябинку, которая теперь является большим и красивым деревом. И прежде всего у того дерева в пустом месте совершалось много исцелений от болезней, только на это не обращали внимания и не записывали, так как писать было некому, ибо место было пустое. А съезжались сюда из разных городов торговые и земские люди, ярославцы, костромичи, вологжане, романовцы и пошехонцы для своих торговых дел раз в год, на Ильинскую пятницу. Тогда собиралось сюда много больных; священники окрестных сел служили молебны, больные прикладывались к образу великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы, и продирались сквозь сучья рябины; тогда никто не знал, что под деревом тем погребено тело преподобномученика игумена Адриана: не от дерева происходили исцеления, а от мощей преподобномученика».

Слышав от своего духовного сына, старца Ионы, такое великое духовное дело, игумен Лаврентий послал в Шаготскую волость в село Андреевское за священником церкви Космы и Дамиана Лукианом Козминым и поручил ему писать изустную память, допрашивая при нем старца Иону, который повторил ранее сказанное. Эту память подписал своей рукой игумен Лаврентий за себя и за своего духовного сына старца Иону.

Затем игумен Лаврентий в Адрианову пустынь посылает сослужебника своей новой пустыни Живоначальной Троицы и святого пророка Илии и мученицы Параскевы старца Исаию Кирпичника и поручает ему в церкви на соборе игумену Порфирию и всей братии Адриановой пустыни произнести духовное учительное слово для того, чтобы они пришли в чувство. Старец Исаия должен был сказать, что игумену Лаврентию достоверно известно их самочиние и невоздержное пьянство. А если они желают с теплой сердечной верой знать, где почивают и доныне мощи их начальника игумена Адриана, то они должны в своей обители совершенно оставить хмельное питье и пьянственные нравы; если они это исполнят, то игумен новой пустыни Лаврентий подробно известит их об этом духовном деле, то есть о месте нахождения мощей преподобного Адриана; если же они не примут его такого духовного совета и пьянственного нрава не оставят, то игумен Лаврентий совершенно не станет совещаться с ними об этом духовном деле. Тогда игумен Порфирий и вся братия Адриановой пустыни, воздевши руки, единогласно воскликнули: «Если бы нам Бог даровал мощи нашего начальника преподобного Адриана в дом Богоявления Господня и Успения Пречистой Богоматери и чудотворца Николая, то мы навеки в обители оставили бы хмельное питье и пьянственные нравы. В этом обещании поручница нам и свидетельница Пречистая Богородица, Чудотворец великий Николай и преподобный отец наш начальник и игумен Адриан».

Старец Исаия, выслушав в церкви такое великое их обещание, велел игумену Порфирию прибыть в новую пустынь Живоначальной Троицы и пророка Илии на Ухру, к игумену Лаврентию на совет. После того вскоре игумен Порфирий пришел в новую пустынь на Ухру. Игумен Лаврентий спросил его, по какому делу он пришел в их смиренную пустынь. Порфирий был духовным сыном Лаврентия и с великой мольбой и обещаниями объяснил причину своего прихода. Игумен Лаврентий с подобающей духовному отцу строгостью спрашивает Порфирия: «Чадо и брат, помнишь ли ты со всей своей братией обещание свое, что в обители преподобномученика Адриана вы навсегда оставите хмельное питье и самочиние. Ведь преподобные отцы наши и начальники игумен Адриан и старец Леонид не хмельным питьем и не различными сладкими яствами питалися, когда строили дом Пречистой Богородице, но более насыщалися словами Божественного Писания, нощными бдениями и непрестанным постом и молитвами с горячими слезами. Пищей преподобных в такой непроходимой пустыне были овощи и немного хлеба, и то в определенное время и в урочный час. Если бы не таковые были их молитвы и подвиг, то и обитель их так не устроилась бы. Да и вообще всем нам инокам, от первых и до последних, должно соблюдать иноческое обещание по правилам святых отцов и по слову апостола Павла к ефесянам: “Братие, не упивайтеся вином, в немже есть блуд” ( Еф.5:18 )».

Игумен Порфирий с клятвой сказал отцу своему духовному Лаврентию: «Ей, ей, по священноиноческому обещанию, честный отче, будет так, как ты нас учишь и наставляешь на духовный подвиг, а поручительница и свидетельница нашему обещанию Пречистая Богородица и святитель Христов Николай и преподобномученик и отец наш игумен Адриан».

Игумен Лаврентий отвечал Порфирию: «По вере вашей да будет вам; да услышит Господь веру вашу и явит вам мощи преподобномученика Адриана».

За сим Лаврентий вручает Порфирию духовную изустную память старца Ионы за своей игуменской рукой и прибавляет: «Как Господь Бог вас наставит и отец наш игумен Адриан, так и делайте, чада и братие!»

Игумен Порфирий, принявши благословение от отца своего духовного игумена Лаврентия, отправился в Москву бить челом государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичу и великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичу, чтобы великий государь и святейший патриарх повелели перенести мощи преподобномученика Адриана в его обитель, в дом Богоявления и Пречистой Богородицы честного Ея Успения и Чудотворца Николая, в Адрианову пустынь. Прибывши в Москву, игумен Порфирий вручил святейшему патриарху Филарету изустную духовную память старца Ионы. Патриарх, прочитавши ее, после совета с государем Михаилом Феодоровичем и духовными властями – митрополитами, архиепископами и епископами, а также с архимандритами и игуменами, – повелел дать свою святительскую грамоту со своей святительской красной печатью, чтобы игумен Порфирий, приехав в Пошехонский уезд в новую пустынь Живоначальной Троицы и святого пророка Илии на Ухру, к рябине, искал там мощи преподобномученика Адриана согласно духовной изустной памяти старца Ионы.

Игумен Порфирий, возвратившись из Москвы в Адрианову пустынь, стал совещаться с братией на соборе. Для совета приглашен был из Никольского монастыря, или Киприановой пустыни, игумен Серапион.

Местный помещик, вышеупомянутый Томило Луговской, услышав, что царь и патриарх разрешили искать в новой пустыне на Ухре мощей преподобного Адриана, согласно памяти старца Ионы, под рябиной, пишет своим приказчикам в Шаготскую волость в село Андреевское, чтобы они дозволили игумену Порфирию искать мощи под рябиной, но чтобы самого дерева игумен не трогал. Приказчики Томилы Луговского явились в новую пустынь к игумену Лаврентию и стали советоваться, как бы мощи искать, а дерева ничем не повредить.

Игумен Лаврентий с братией и с приказчиками пришел к рябине и, поклонившись Животворящему Кресту на святой церкви и прочитав «Достойно», стал осматривать место, с какой бы стороны дерева искать преподобного. Старец Иона не указал игумену Лаврентию точно, в каком месте положен Адриан, так как и отец его Сидор не указал этого, а только сказал, что для признака посажено дерево рябина в ногах, в стороне от могилы. Уповая на милость Божию и Его судьбы, игумен Лаврентий своим посохом обозначил место сажени на полторы от рябины с полуденной стороны, чтобы разгребши землю, идти оттуда подкопом к дереву. Великое, дивное чудо! Никто не знал, где в 1550 году погребено было тело мученика Адриана. К 1626 году место погребения совершенно сравнялось с прочей пожней, а игумен Лаврентий посохом отметил для раскопки как раз тот пункт, где находились мощи.

Немного времени спустя, после заговенья, в Филипповский пост, на память святого апостола и евангелиста Матфея (16/29 ноября), прибыл из Адриановой пустыни игумен Порфирий, а также игумен Серапион от Николы Тропского, из Киприановой пустыни, с братией и с крестьянами. Игумена Лаврентия в новой пустыни тогда не случилось, он по делам отлучился в другое место. Игумены Порфирий и Серапион вместе с иеромонахом новой пустыни Варлаамом и другими священниками и диаконами, совершив панихиду под рябиною, стали осматриваться, с какой стороны идти к дереву подкопом для разыскания мощей преподобного Адриана, не повредив дерева. В числе других находился тут человек помещика Луговского Иван Барма и заявил, что игумен Лаврентий приговаривал, благословлял и своим игуменским посохом очертил место, где начинать раскопку, и указал его. Игумен Порфирий и благословил копать в указанном месте. Земля уже совершенно промерзла. Сняли слой пожни в четверть толщины и захватили верхний слой; здесь попались гнилушки дерева пальца в три толщиною, под гнилушками сняли еще около четверти земли, и тут явились мощи преподобного Адриана. Все присутствовавшие видели и не знали, чьи останки; выбрали их и положили на береста. В это время возвратился в свою пустынь игумен Лаврентий, помолился, принял благословение от игуменов и сам благословил их, как и прочих тут бывших иноков и мирян. Подошедши к рябине и видя выбранные мощи, стал сетовать и приказал из хлебни принести хлебенную чашу, собрал мощи преподобного и понес в теплую трапезу, с честью поставил на стол своими руками, покрыл покровом и начал беседу с властями: «Братие, не скорбите Бога ради, – говорил он, – по вере вашей да явит нам Господь Бог подлинно и достоверно мощи преподобного отца нашего начальника игумена Адриана», – и приказал служителям идти подкопом под дерево.

В течение суток подкопались к дереву с южной и с северной стороны сажени на полторы, а с восточной и западной – на сажень. И ничего не нашли под деревом, кроме матерой земли, совершенно не тронутой никогда, да и никто не помнил, чтобы у той церкви пророка Илии когда-либо было кладбище, и не было могильных камней, которые указывали бы на кладбище.

Наутро игумен Лаврентий встал к заутрене, пришел в церковь, помолился святым иконам и пришел поклониться святым мощам. Открыв покров и приникнув со свечою, увидел, что у мощей и на прочих суставах земля обтаяла и обвалилась в сосуд. Игумен заметил, что у главы уцелел еще венчик волос, а под главою волосы слежались складками перста на три в ширину и в длину, черные, с какими он изображен и на иконе, писанной еще при тех людях, которые хорошо знали его в Адриановом монастыре. На прочих частях тела обтаяли небольшие куски одежды – не то атлас, некогда золотной, не то бархат узорчатый на золоте; не истлели и некоторые другие части волосяных иноческих одежд.

Игумен Лаврентий призвал пришлых игуменов и всю братию, и все возрадовались о том, что Бог явил им мощи преподобного начальника и игумена Адриана.

Облачили мощи преподобного и положили честно в гробницу, покрыли покровом и понесли из новой пустыни в обитель Богоявления Господня и славного Успения Богоматери, в Адрианову пустынь. Провожали мощи все братия и множество народа, мужей, жен и детей. Братия Адриановой пустыни и множество собравшегося народа за пять верст вышли навстречу святым мощам. Игумены и братия на главах внесли мощи в монастырь.

Отпевши надгробное пение, поставили мощи в соборной Успенской церкви в гробнице против правого клироса.

При обретении и перенесении мощей преподобномученика Адриана совершилось по воле Божией много чудесных исцелений от разных недугов и болезней. И в последующее время с верою притекавшие ко гробу преподобного получали утешение в скорби и исцелялись от болезней.

Важнейшие из чудес со времени обретения мощей записывались в Адриановой пустыни и переписывались при сказаниях о житии и страдании преподобного и обретении и перенесении его мощей. Вот некоторые из сих чудес.

В 1627 году, при обретении мощей преподобного Адриана, приказный человек Томилы Луговского из Шаготской волости по имени Константин тайком взял часть мощей и отнес в свой дом, думая, что сие послужит ему на благословение. Но он тотчас же впал в тяжкий недуг. В своей болезни он вспомнил, что взял часть мощей преподобного тайно, никому не сказавши. Раскаявшись в своем поступке, он отослал похищенную часть мощей в Адрианову пустынь и стал здоров.

Когда несли мощи преподобного Адриана в основанную им пустынь, крестьянин этой пустыни, по имени Маркиан, пятнадцать лет страдавший полной слепотой, вышел на сретение мощей к селу Кобелеву и прозрел, как будто никогда и не был слеп.

По перенесении мощей в соборной церкви Успения у раки преподобного поставлена была на подсвечник неугасимая свеча. Ночью свеча упала на покров мощей и вся сгорела, покров же остался нетронутым. Когда наутро пришли в церковь игумен Порфирий и братия и увидали, что случилось, прославили Господа Бога, Пречистую Его Матерь и чудотворца Адриана.

Адриановой пустыни крестьянин Томило Борисов и монастырский служитель Архип, одержимые бесами, бесчинствовали, не поклонялись святым иконам, Архип же надругался и над святым крестом. Силою приведенные к мощам преподобного Адриана, получили исцеление.

Крестьянин Шельшедомской волости, по имени Мартиниан Злочаня, одержимый бесом, страдал расслаблением всего тела. Родители его рассказывали о чудесных исцелениях от мощей преподобного Адриана. Больной, слыша о сем, сказал: «Если преподобный Адриан исцелит меня от болезни, не уйду из его обители и останусь там до своей смерти». Родители отвезли его в монастырь, помолились и оставили его там. Спустя некоторое время больной исцелился и остался жить в монастыре. Поживши значительное время, Злочаня, однако, захотел уйти домой, чувствуя себя совсем здоровым. Но вскоре он снова заболел тою же болезнью еще сильнее прежнего. Опомнившись, Злочаня опять стал просить родителей отвезти его в Адрианову обитель, повторяя свое прежнее обещание. Получивши снова исцеление, он уже из обители не отходил и остался там до смерти.

Один странник, нищий, по имени Дионисий Лотоша, ходил по окрестным селам за милостыней. Раз он остановился со своей дружиной в одном государевом дворцовом селе в Шельшедомской волости, и, находясь в бане у одного крестьянина, эта ватага творила непотребства. Дионисий лишился ума, впал в беснование и убежал из бани. Гонимый бесом, он хотел пробежать мимо Адриановой пустыни. Монастырские люди, увидевши несчастного, схватили и повели в церковь к раке преподобного. Но бесноватый неистовствовал, стал бросать иконы. Подвергаясь ударам розгами, он, однако, вырвался и побежал в Патробольскую волость. И там он подвергся многим побоям и ранам. Наконец, поздно вечером его одолел сон; заснул он в лесу близ деревни Кузнечки в монастырской вотчине. Во сне явился ему преподобномученик Адриан и указал ему путь в обитель Пречистой Богородицы, к своим мощам. Проснувшись, больной почувствовал себя здоровым, ужаснулся своей наготы, плакал и рыдал. Случайно встретила его одна боголюбивая женщина и, видя несчастного, оставив свою женскую немощь, с мужественной твердостью сняла с себя верхнюю одежду и одела нагого. Дионисий, пришедши в обитель и отпевши молебен у мощей преподобного, совершенно исцелился и прожил довольно долго, работая на обитель, а потом возвратился восвояси.

Адриановой пустыни села Портуя посадский человек Юрий Казаринов вдался в такое пьянство, что дошел до бешенства и надругался над святыми иконами. Благочестивые люди силою привели его к мощам преподобного. Заснувши у раки, больной встал, почувствовал себя здоровым и дал обещание отстать от пьянства. Проживши довольно долго в трезвенном состоянии, он опять впал в пьянство, полагая, что время обещания прошло. Мучимый снова бесом, он отвезен был родителями к мощам Адриана. После молебствия он снова получил исцеление и уже до самой смерти своей вел трезвенную жизнь.

Пошехонский служилый военный человек Иосиф Михайлов Левашов впал в тяжкий недуг беснования, кричал, метался и не внимал никаким словам божественным. Жена его, Марфа Васильева из рода Павловых, жалея мужа, приказала своим людям везти его к мощам преподобного Адриана. Больной, неистовствуя, стал бить жену свою и людей, скрежеща зубами, так что едва удалось совладать с ним. Приложивши больного к мощам и окропивши святой водой, оставили его у раки на ночь одного, братия и все прочие ушли из церкви. Больной заснул. Проснувшись, он увидал у мощей Пречистую Богородицу, именуемую Одигитрия, с Предвечным Младенцем на руках. В страхе больной начал петь: «О Тебе радуется, обрадованная» и прочее до конца той песни, повторяя ее несколько раз и проливая слезы. В церкви распространилось благоухание. Братия, слыша пение в церкви, вошли туда и, видя Иосифа здравым, наполнились радостью о таком чуде. Воин Иосиф рассказал о своем исцелении и видении у гроба. Братия начали тогда служить молебствие Всемилостивому Спасу, Пречистой Богородице и преподобному чудотворцу Адриану. Исцеленный Иосиф здравым возвратился в дом свой.

Белосельский государев губной староста Кирилл Васильев Хвостов при игумене Илии чинил насилия Адрианову монастырю и невинных подводил под вину. Игумен и братия давали двойные откупы, но староста не переставал делать притеснения. Но вот он впал в недуг беснования. Люди привезли его к мощам преподобного, служили молебствия. Через три дня больной исцелился и после уже не только не чинил насилий обители, но и стал ее благотворителем.

При том же игумене Илии у монастырского крестьянина Иоанна Евстафьева ослеп внезапно малолетний сын; он перестал совершенно видеть, а из глаз непрестанно тек гной, так что родители думали, что сгнили совсем глаза ребенка. Для лечения они обращались к волхвам или знахарям, но помощи никакой не было. Наконец, оставивши волхвов, родители принесли младенца к мощам преподобного Адриана, отслужили молебен, и ребенок во время утрени в церкви прозрел и стал совершенно здоров.

Много и других чудесных исцелений совершалось при мощах преподобного как в те далекие времена, так и позже.

Преподобномученик Адриан Пошехонский († 1550)

Память его празднуется 5 марта в день мученической гибели, 23 мая вместе с Собором Ростово-Ярославских святых и 19 нояб. в день обретения мощей

Это происходило в 1540 г.; в Корнилиево-Комельском монастыре подвизались два инока, связанные узами духовной дружбы, – Адриан и Леонид. Раз в церкви Адриан обратил благоговейное внимание на незнакомого ему величественного старца благолепной наружности, и он спросил его имя. «Я – Бестуж», – ответил старец. Старец Адриан пригласил его в свою келью, и во время духовной беседы старец Бестуж открыл ему, что ему, Адриану, суждено Богом основать монастырь и что он знает пустынное место, подходящее для безмолвной молитвы. По уставу прп. Корнилия (память его 19 мая) игумен не должен был удерживать в монастыре иноков, желавших посвятить себя уединенной жизни. Прощание происходило у могилы прп. Корнилия. Игумен благословил старца Адриана и ученика и друга его, старца Леонида, иконой Успение Божией Матери, и они отправились в путь. В дремучем лесу, в 5 верстах от теперешнего города Пошехонья, старец Бестуж чудесно скрылся из очей своих спутников, пораженных благоговейным изумлением, а лес в то же время огласился таинственным звоном невидимых колоколов.

Тогда старцы поместили святую икону на высоком дубе на берегу ручья, а сами пошли искать место, подходящее для отшельнической жизни. В это время к берегу причалили рыбаки и удивились, увидев святую икону. Один из них хотел ее снять, но был отброшен чудесной силой. Придя в себя, он сказал, что видел старца, запретившего ему трогать святую икону. Тогда рыбаки решили удалиться с этого места, но оставили под деревом хлеб и пойманную рыбу. А старцы, вернувшись, возблагодарили Бога и его Пречистую Матерь за попечение о них. Они поняли, что это и есть указанное им место. Они поставили здесь хижину и стали подвизаться, а потом основали монастырь в честь Успения Божией Матери, первый в этом краю. Все местные жители радовались этому, а в особенности женщины, хотя им доступ в монастырь и был возбранен. Но были у монастыря и недруги.

Уже после кончины старца Леонида (5 марта 1550) на монастырь напали разбойники – крестьяне соседнего села Белого, – ограбили его, а настоятеля – св. Адриана после жестоких пыток убили, раздавив полозьями саней. Но избежать возмездия им не удалось. Один из них украл ларец, думая, что в нем находится золото, но вместо него нашел странные и непонятные ему вещи: кисти, краски и другие принадлежности иконного письма. Он показал все это священнику села Белого, который, по дьявольскому действию, питал великую злобу и зависть к св. Адриану: по его наущению и было совершено преступление. Священник страшно испугался, поняв, что ларец – опасная для них улика. Но разговор их случайно услышал второй священник села, много страдавший от дурного влияния своего настоятеля на прихожан. Таким образом, преступление было открыто и виновные понесли заслуженную кару. Но тело преподобномученика найдено не было: на допросе убийцы показали, что они хотели его сжечь, но оно неведомо куда исчезло. Так прошло много лет. В окрестностях монастыря находилась давно исчезнувшая церковь . Там росла рябина, которой местные жители воздавали суеверные почитания: туда собирался народ, и через сучья рябины проводили больных, и, действительно, больные исцелялись. Чтобы уничтожить это суеверие, дьячок Иван Прохорьев восстановил там церковь во имя св. пророка Илии, а потом устроил там монастырь. В 1626 г. скончался инок этого монастыря, происходивший из села Белого; перед смертью он открыл настоятелю игумену Лаврентию хранившуюся в их семье тайну: под рябиной, считавшейся чудотворной, были погребены мощи св. Адриана, спасенные от разбойников дедом этого монаха. От страха властей и допросов он это скрыл и похоронил их тайно, а для памяти посадил там рябину, и исцеления, происходившие на этом месте, истекали от святых мощей. Игумен доложил об этом Патриарху, и по его повелению стали искать святые мощи. Игумен Лаврентий наугад указал послам, где копать, и немедленно святые мощи преподобномученика Адриана были обретены нетленными. От них истекали многие чудеса.

• По уставу прп. Корнилия иноки, желающие пустынножительствоват, беспрепятственно могли покинуть монастырь.

• Прмч. Адриан, бывший тогда иеродиаконом, под водительством таинственного старца Бестужа пришел в Пошехонье и в диком дремучем лесу между селениями Белым, Патробольским, Шелынедомским и Ухорским основал обитель с храмом во имя Успения Богородицы в 1540 г. Поставленный на священство и игуменство прмч. Адриан становится настоятелем этой обители. Ныне это место – в 5 верстах от г. Пошехонъя, преобразованного из села в 1777 г. (совр. центр Пошехонского р-на Ярославской обл.).

• На месте тайного захоронения убиенного прмч. Адриана основана Троицкая Рябинина пустынь, из которой мощи были перенесены в Успенский монастырь 26 авг. 1625 г.

Купить иконы святого Адриана Пошехонского

Молитвы преподобномученику Адриану Пошехонскому

О священная и многострадальная главо, земный ангеле и небесный человече, преподобномучениче и чудотворче Адриане! Припадаем к тебе с верою и любовию и молим ти ся прилежно, яви нам смиренным и грешным святое твое заступление; се бо грех ради наших не имамы свободы чад Божиих, просити о потребах наших Господа и Владыку нашего, но тебе молитвенника благоприятнаго к Нему предлагаем и просим тя со усердием многим: исроси нам у благости Его благопотребныя дары душам и телесем нашым: веру праву, надежду спасения несумненну, любовь ко всем нелицемерну, в искушениих мужество, в злостраданиих терпение, в молитвах постоянство, душ и телес здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, житейских потреб довольство, мирное и безмятежное житие, благую христианскую кончину, и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Испроси, угодниче Божий, у Царя небесе и земли, страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их да свободит, и да возставит престол православных царей; верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Не забуди, святче Божий, и обитель твою, тобою созданную и присно тя чтущую, но соблюди ю и вся живущыя и подвизающыяся в ней и на поклонение в ню приходящыя невредимы от искушений диавольских и всякаго зла. Ей, преподобномучениче святый! Не лиши нас помощи твоея небесныя, но молитвами твоими всех нас приведи в пристанище спасения, и наследники яви нас всесветлаго царствия Христова, да поем и славим неизреченныя щедроты человеколюбца Бога Отца и Сына и Святаго Духа, и твое святое заступление, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая преподобномученику Адриану Пошехонскому

Преподобне отче преблаженне Адриане, первейший пустыни сея просветителю и монашескаго жития в ней основателю, пришедый в ню со ангелом Господним, и освятивый ю Пресвятыя Богородицы чудотворною иконою и благодатию, в нейже и явился еси подвиги твоими пресветлое целомудрия зерцало, прекрасный смиренномудрия образе, одушевленный терпения столпе, известное воздержания правило и нищеты любителю, и всесовершенный Христов угодниче, се мы грешнии, смиренно припадающе молим тя: приими моления наша и вознеси я на жертвенник благоутробия Божия. Испроси нам предстателством твоим у всемилостиваго Бога нашего: мир миру, Церкви святей утверждение, согласие в вере, преспеяние во благочестии и добродетелех христианских, да достойни явимся щедрот и милостей благосерднаго Бога: паству твою духовную и обитель твою святую, непрестанно управляти жезлом мудрости духовныя: подвизающымся помози, разслабленныя укрепи, падающыя возстави, споспеши всем нам иго Христово в терпении и благодушии понести, и всех нас управи в мире и в покаянии скончати живот наш и со упованием спасения преселитися в блаженная недра Авраамова, идеже ты радостно по трудех земных опочиваеши, прославляя со всеми святыми Триипостаснаго Бога, Отца и Сына, и Святаго Духа, в безконечныя веки веков. Аминь.

Молитва третья преподобномученику Адриану Пошехонскому

О великий угодниче Божий преподобномучениче и чудотворче Адриане! Призри на нас грешных, к честней раце святых и многоцелебных мощей твоих припадающих и просящих твоего заступления и помощи, скорбь нас обдержит и не имамы помощи и утешения в мире сем скоротечнем, но к тебе прибегаем, многострадальный угодниче Божий, яко сострадати нам могущему и велие дерзновение стяжавшему ко Христу Богу, к Немуже многомощен предстатель еси о всех с верою к тебе прибегающих и твоего заступления и помощи просящих. Моли убо человеколюбца Господа, яко да простив нам безчисленная наша прегрешения, не отвратит милость свою от нас, но, яко благ и милосерд, да явит нам безконечное свое человеколюбие, и в бедах и напастех всесильную свою помощь нам да подаст. Ей, угодниче Божий, воздвигни преподобнеи руце твои и моли Христа Бога, Емуже верно послужил еси, да не отринет молений наших недостоинства ради нашего, но да явит нам благовременне помощь и милость свою, да славим Его щедроты и твое святое предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист преподобномученику Адриану, игумену Пошехонскому, чудотворцу

Кондак 1

Взбра́нный от Царя́ си́л Го́спода Иису́са, воево́до во́инов духо́вных, и кре́пкий победи́телю враго́в неви́димых, Адриа́не преподо́бне, пострада́вый непови́нно и стяжа́вый дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́ благоприя́тными твои́ми моли́твами, да, сла́вяще тя́, засту́пника на́шего, хвале́бно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Икос 1

Ангела земна́го и челове́ка небе́снаго явля́еши на́м в житии́ твое́м, преподо́бне о́тче. Те́мже а́нгельскими глаго́лы подоба́ше восхваля́ти тя́ по достоя́нию, но мы́ любо́вию к тебе́ подвиза́еми, а́ще челове́ческими гла́сы со усе́рдием си́це тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́вых ча́до благо́е; ра́дуйся, вели́каго Росто́ва прозябе́ние свято́е.

Ра́дуйся, Бо́гу Отцу́ усыновле́нный в святе́м креще́нии; ра́дуйся, Бо́гу Сы́ну соедини́выйся во святе́м причаще́нии.

Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го да́ры прие́мый в святе́м миропома́зании; ра́дуйся, от пеле́н Бо́гу освяще́нный Боже́ственных та́инств благода́тию.

Ра́дуйся, пе́щь страсте́й ю́ностных угаси́вый воздержа́нием; ра́дуйся, пло́ть томя́щую сокруши́вый посто́м и бде́нием.

Ра́дуйся, и́го Христо́во и бре́мя Его́ ле́гкое возлюби́вый па́че все́х мирски́х красо́т; ра́дуйся, го́рняя бла́га взыска́ти возжеле́вый па́че все́х земны́х добро́т.

Ра́дуйся, земна́я и мимотеку́щая в уме́ты вмени́вый; ра́дуйся, восхожде́ния небе́сная в се́рдце твое́м соверши́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 2

Ви́дев суету́ ми́ра сего́ привре́меннаго, преподо́бне о́тче, оте́чество твое́ и до́м роди́телей твои́х оста́вил еси́, и во гра́д Ки́ев прише́д, во оби́тели Ки́ево-Пече́рстей во и́ночество постриже́н бы́л еси́, подвиза́вся та́мо с преподо́бными, научи́лся еси́ от ни́х благоприя́тно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 2

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, преподо́бне о́тче, и жи́тельствуя в оби́тели Ки́ево-Пече́рстей, доброде́тели преподо́бных оте́ц Анто́ния и Феодо́сия стяжа́ти поревнова́л еси́, я́ко бы́ти тебе́ вои́стину насле́днику преподо́бных, досто́йному похва́л таковы́х:

Ра́дуйся, треволне́ния мо́ря жите́йскаго безбе́дно избежа́вый; ра́дуйся, во оби́тели Ки́ево-Пече́рстей приста́нище спасе́ния стяжа́вый.

Ра́дуйся, и́ноче боголюбе́зный, отверги́йся во́ли своея́ всеце́ло; ра́дуйся, послу́шниче соверше́нный, веле́ния ста́рцев исполне́нием и́х предваря́вый.

Ра́дуйся, по́стниче неизнемога́ющий, хле́бом сухи́м пита́выйся; ра́дуйся, трудолю́бче благослове́нный, пра́здность душевре́дную возненави́девый.

Ра́дуйся, во смире́нии преуспе́вый; ра́дуйся, в моли́твах и псалмопе́ниих неутоми́мо пребы́вый.

Ра́дуйся, ху́дость ри́зную возлюби́вый; ра́дуйся, нищету́ во́льную себе́ усво́ивый.

Ра́дуйся, преподо́бных Пече́рских духо́вный учени́че; ра́дуйся, доброде́телей и́х прее́мниче.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 3

Си́лою Бо́жиею осене́нный, о́тче преблаже́нне, стужи́в молво́ю челове́ческою в оби́тели Ки́ево-Пече́рстей, возжела́л еси́ безмо́лвствовати в оби́тели пусты́нней, и сего́ ра́ди отше́л еси́ в оби́тель Коме́льскую преподо́бнаго Корни́лия, и та́мо водвори́лся еси́, зовы́й в безмо́лвии ду́ха Христу́, Царю́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 3

Иму́щи еди́но попече́ние, преподо́бне о́тче, е́же ка́ко спасти́ся и благоугоди́ти Христу́ Бо́гу, зело́ возра́довался еси́, ви́дев оби́тель Коме́льскую, в пусты́ни вне́ молвы́ челове́ческия стоя́вшую, и уста́вы пустынножи́тельныя преподо́бнаго Корни́лия ве́рно соблюда́вшую, те́мже си́це обра́дованному и мы́ сия́ ра́достная прино́сим песноглаше́ния:

Ра́дуйся, му́дрый стра́нниче, иски́й оте́чества го́рняго; ра́дуйся, Бо́жий избра́нниче, от ю́га на се́вер пресели́выйся во спасе́ние.

Ра́дуйся, жесто́кою стезе́ю ше́ствовавый по́движничества соверше́ннаго; ра́дуйся, неосла́бно труди́выйся во бде́ниих, пе́ниих и поще́ниих.

Ра́дуйся, пло́ть ду́ху всеце́ло покори́вый; ра́дуйся, стра́сти в души́ твое́й искорени́вый.

Ра́дуйся, сло́вом Бо́жиим пита́выйся, па́че не́же бра́шном ги́блющим; ра́дуйся, слеза́ми моли́твенными питие́ твое́ растворя́вый.

Ра́дуйся, моли́твенниче неусы́пающий и благоумиле́нный; ра́дуйся, подви́жниче, благода́тию Бо́жиею приосене́нный.

Ра́дуйся, безмо́лвниче, чу́ждый попече́ний жите́йских; ра́дуйся, безстра́стия дости́гнувый, и молчали́вая уста́ име́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 4

Бу́рное страсте́й мо́ре преплы́л еси́, преподо́бне, и ве́янием Ду́ха Бо́жия в при́стань безстра́стия благода́тнаго дости́гл еси́, е́же ви́дев Коме́льския оби́тели благогове́йный игу́мен Лавре́нтий, во диа́кона тя́ избра́, да слу́жиши олтарю́ Госпо́дню и моли́твы собо́рныя возно́сиши за лю́ди, зовы́й Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 4

Слы́шав себе́ похваля́ема от челове́к во оби́тели Коме́льстей, смути́лся еси́ ду́хом, преподо́бне о́тче, и та́йно помышля́л еси́, е́же безмо́лвствовати соверше́нно в пусты́ни, по приме́ру дре́вних преподо́бных оте́ц, и та́мо избежа́ти превозноше́ния челове́ческаго. Таково́му смиренному́дрию твоему́ мы́ дивя́щеся, си́це тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, смире́ния высото́ недосяга́емая ми́ра сего́ суето́ю; ра́дуйся, пусты́ни красото́, веселя́щая боголюби́выя ду́ши.

Ра́дуйся, насле́дниче святы́х, нра́вы и́х подража́вый; ра́дуйся, подо́бниче а́нгелов, чистото́ю душе́вною просия́вый.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́тель прекра́сная; ра́дуйся, таи́нниче Пресвяты́я Тро́ицы.

Ра́дуйся, и́мже побежда́емии рыда́ху ду́си тмы́; ра́дуйся, кре́пкий низложи́телю все́х и́х искуше́ний и привиде́ний.

Ра́дуйся, му́жественный победи́телю немощны́я и́х си́лы; ра́дуйся, благода́тию Бо́жиею преиспо́лненный.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 5

Боготе́чно ше́ствовал еси́, преподо́бне о́тче, а́нгелом Бо́жиим руководи́мый от оби́тели Коме́льския в пусты́ню, Бо́гом тебе́ назна́ченную для по́двигов духо́вных, и егда́ прише́л еси́, та́мо а́нгел, во о́бразе ста́рца тебе́ сопу́тствовавый, внеза́пу неви́дим бы́сть, и позна́л еси́, я́ко спу́тник тво́й не челове́к, но безпло́тный бы́сть. Те́мже со тре́петом воспе́л еси́, а́нгелов и челове́ков Творцу́ пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 5

Ви́девше красоту́ пусты́ни, Бо́гом тебе́ дарова́нныя, преподо́бне о́тче, возра́довался еси́ ду́хом, и о́браз Пресвяты́я Богоро́дицы та́мо на дре́ве поста́вив, во и́мя Ея́ освяти́л еси́ ме́сто то́, да бу́дет Она́ ему́ Покрови́тельницею и Попечи́тельницею навсегда́, о се́м похваля́юще тя́, си́це тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, усе́рдный почита́телю Пресвяты́я Богоро́дицы; ра́дуйся, при́сно сла́вителю и́мене Ея́ преблагослове́ннаго.

Ра́дуйся, прие́мый от Нея́ извеще́ние хле́бом и ры́бою, пред ико́ною Ея́ обре́тенными, я́ко благоволи́т Она́ к твоему́ начина́нию; ра́дуйся, о се́м преиспо́лнивыйся ра́дости духо́вныя.

Ра́дуйся, оби́тель и́ноческую во и́мя Богома́тере в пусты́ни твое́й основа́вый; ра́дуйся, и́ноков пустыннолюби́вых в о́ную собра́вый.

Ра́дуйся, до́брый па́стырю ове́ц слове́сных; ра́дуйся, сотвори́вый и научи́вый.

Ра́дуйся, ве́лий нарече́нный во Ца́рствии небе́снем; ра́дуйся, к нему́ бо́дренно руководи́вый твоя́ ученики́.

Ра́дуйся, назида́вый и́х во спасе́ние сло́вом и житие́м твои́м; ра́дуйся, труди́выйся неле́ностно во сла́ву Бо́жию и во спасе́ние ду́ш челове́ческих.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 6

Пропове́дник чуде́с Бо́жиих яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, прише́д от пусты́ни твоея́ в ца́рствующий гра́д Москву́, иде́же от первосвяти́теля Мака́рия с любо́вию восприя́тый, во иере́я от него́ освяще́н бы́л еси́ и игу́меном оби́тели твоея́ поста́вленный, со мно́гою ми́лостынею в ню́ возврати́лся еси́, благода́рственно взыва́я ко Го́споду: Аллилу́ия.

Икос 6

Возсия́л еси́, преподо́бне о́тче, бли́жним и да́льним, я́ко со́лнце пресве́тлое, луча́ми доброде́телей сия́ющее, ду́ши и сердца́ ве́рных духо́вно просвеща́ющее. Те́мже прихожда́ху к тебе́ христолюби́вии лю́дие, наставле́ния и благослове́ния от тебе́ и́щуще, зову́ще и глаго́люще:

Ра́дуйся, Ева́нгелия Христо́ва благове́стниче; ра́дуйся, апо́стольских преда́ний храни́телю.

Ра́дуйся, правосла́вия наста́вниче; ра́дуйся, благоче́стия учи́телю.

Ра́дуйся, гре́шников обличи́телю; ра́дуйся, ка́ющихся с Бо́гом примири́телю.

Ра́дуйся, пресла́дкий увеща́телю; ра́дуйся, прекро́ткий наказа́телю.

Ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня непоро́чный служи́телю; ра́дуйся, та́инств Бо́жиих досто́йный соверши́телю.

Ра́дуйся, моли́твенныя ру́це горе́ со дерзнове́нием содева́вый; ра́дуйся, моли́твы тепле́йшия Го́сподеви возноси́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 7

Хоте́ние име́л еси́ усе́рдное, преподо́бне о́тче, хра́м Бо́жий во и́мя Пресвяты́я Богоро́дицы честна́го и сла́внаго Ея́ Успе́ния в оби́тели твое́й постро́ити, его́же сооруди́в и освяти́в, безкро́вную же́ртву приноси́л еси́ в не́м Бо́гу, досто́йно и пра́ведно воспева́я Ему́ а́нгельскую пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 7

Но́вый преподобному́ченик в земли́ Росси́йстей яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, непови́нно пострада́в от зло́бных разбо́йник, на оби́тель твою́ напа́дших и тя́ му́ченически истяза́вших, ножа́ми бо те́ло твое́ изра́нивше, огне́м ра́ны твоя́ опаля́ху, та́же к коне́м тя́ привяза́вше, по земли́ влачи́ша и го́рцей сме́рти тя́ преда́ша, е́же мы́ воспомина́юще, си́це тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, многотерпели́вый страстоте́рпче; ра́дуйся, му́жественный страда́льче.

Ра́дуйся, кро́тко и незло́биво муче́ние лю́тое претерпе́вый; ра́дуйся, за му́чивших тя́ Бо́га моли́вый.

Ра́дуйся, ножа́ми уязвля́емый и огне́м опаля́емый не возстена́вый; ра́дуйся, моли́твенно о по́мощи к Бо́гу вопия́вый.

Ра́дуйся, му́ченическую сме́рть ми́рно восприя́вый; ра́дуйся, святу́ю ду́шу твою́, ко́нми по земли́ влачи́мый, Го́сподеви преда́вый.

Ра́дуйся, житие́ земно́е до́блественне сконча́вый; ра́дуйся, вене́ц нетле́нный от Го́спода получи́вый.

Ра́дуйся, я́ко про́чее не ко́снется тебе́ ни боле́знь, ни му́ка; ра́дуйся, я́ко ве́чно ра́дуешися со святы́ми.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до яви́ Госпо́дь над моща́ми твои́ми, преподо́бне о́тче, разбо́йниками из оби́тели твое́й увезе́нными и в пусты́ни безве́стне в земли́ сокрове́нными: дре́во бо чудотво́рное над ни́ми возрасте́, его́же ве́тви и плоды́ исцеля́ху вся́кия боле́зни в лю́дех, и́же моля́щеся сла́вляху Бо́га и вопия́ху Ему́: Аллилу́ия.

Икос 8

Ве́сь наро́д недоумева́ше, отку́ду дре́ву безду́шному такова́я благода́ть целе́бная даде́ся, до́ндеже по смотре́нию Бо́жию откры́ся, я́ко у корне́й сего́ дре́ва святы́я мо́щи твоя́ почива́ху, многострада́льный уго́дниче Бо́жий, ублажа́емый от ве́рных зва́нии таковы́ми:

Ра́дуйся, чуде́с пучи́но Бо́гом излия́нная; ра́дуйся, целе́бниче благи́й неду́гов челове́ческих.

Ра́дуйся, дре́во сладкоплодови́тое, и́мже напита́шася ве́рнии; ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи.

Ра́дуйся, иска́вшим тя́ неявле́нный; ра́дуйся, неве́давшим тя́ откры́тый.

Ра́дуйся, сокро́вище драго́е в пусты́ни сокрове́нное; ра́дуйся, би́сере многоце́нный от не́др земны́х возсия́вый.

Ра́дуйся, обре́тением моще́й твои́х оби́тель твою́ духо́вне возвесели́вый; ра́дуйся, сиротство́ ея́ уте́шивый.

Ра́дуйся, лише́ние ея́ благода́тно воспо́лнивый; ра́дуйся, бли́жним и да́льним ми́лость твою́ целе́бную всеще́дро дарова́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 9

Вси́ и́ноцы оби́тели твоея́, преподо́бне о́тче, возвесели́шася ра́достию свято́ю егда́ честны́я мо́щи твоя́ от пусты́ни со сла́вою и псалмопе́нием во о́ную принесо́шася, и во хра́ме Богома́тере благоле́пно положи́шася, и́хже пренесе́ние све́тло пра́зднующе, хвале́бно вопия́ху ко Го́споду: Аллилу́ия.

Икос 9

Вети́йство на́ше пе́сненное не довле́ет к досто́йному прославле́нию твои́х мно́гих чуде́с, преподобному́чениче Адриа́не приснопа́мятне: оба́че ты́, я́ко бла́г и милосе́рд, не возгнуша́йся на́ших недовле́ющих похва́л, но ми́лостивно услы́ши с любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, но́вый Росси́йский целе́бниче; ра́дуйся, все́х преподо́бных Росси́йских сподви́жниче.

Ра́дуйся, Анто́ния Пече́рскаго подража́телю; ра́дуйся, Феодо́сия Пече́рскаго соревнова́телю.

Ра́дуйся, Се́ргию Ра́донежскому равноче́стне; ра́дуйся, Варлаа́му Ху́тынскому единонра́вне.

Ра́дуйся, подо́бне Авраа́мию Росто́вскому неви́димаго веле́са сокруши́вый; ра́дуйся, подо́бне Корни́лию Коме́льскому пусты́ню духо́вне уплодоноси́вый.

Ра́дуйся, Мака́рия Желтово́дскаго великоду́шие стяжа́вый; ра́дуйся, Дими́трия Прилу́цкаго благода́тныя да́ры получи́вый.

Ра́дуйся, Зоси́ме Солове́цкому нра́вом пустыннолю́бным соравни́выйся; ра́дуйся, Савва́тию Солове́цкому упова́нием на Бо́га уподо́бивыйся.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 10

Спасе́ние ве́чное унасле́довал еси́, уго́дниче Бо́жий, и за страда́ния вре́менная получи́л еси́ блаже́нство ве́чное: обита́еши бо со а́нгелы и все́ми святы́ми во сла́ве невече́рней, и сла́дце пое́ши во гла́се ра́дования и весе́лия побе́дную пе́снь Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 10

Стена́ еси́ защище́ния ве́рным, чудотво́рче святы́й, и все́м с любо́вию соверша́ющим па́мять твою́ засту́пник и покрови́тель быва́еши, неду́жныя исцеля́еши, скорбя́щия утеша́еши, и все́х подвиза́еши зва́ти тебе́:

Ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый, мра́к страсте́й прогоня́ющий; ра́дуйся, исто́чниче многово́дный исцеле́ний благода́тных.

Ра́дуйся, реко́ приснотеку́щая чуде́с; ра́дуйся, цве́те нетле́ния, святу́ю Росси́йскую Це́рковь облагоуха́вый.

Ра́дуйся, ми́лования и врачева́ния пода́телю всеще́дрый; ра́дуйся, любве́ и сострада́ния прояви́телю всебога́тый.

Ра́дуйся, земноро́дным засту́пниче небе́сный; ра́дуйся, правосла́вным предста́телю неле́стный.

Ра́дуйся, пусты́ни прекра́сное прозябе́ние; ра́дуйся, оби́тели твоея́ при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, сто́лпе правосла́вия непоколеби́мый; ра́дуйся, покро́ве, некры́ющийся от на́шего претыка́ния.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное тебе́ прино́сим, уго́дниче Бо́жий, преди́вный в чудесе́х, и с любо́вию соверша́ем пресве́тлое торжество́ твего́ му́ченическаго убие́ния и пресла́внаго моще́й твои́х обре́тения и пренесе́ния, ра́дующеся о твое́м прославле́нии в ли́це святы́х и зову́ще Бо́гу ди́вно в тебе́ просла́вльшемуся: Аллилу́ия.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник Бо́жией благода́ти явля́ешися на́м, преподобному́чениче преблаже́нне, во мно́зех и преди́вных твои́х чудесе́х, я́же удостоверя́ют на́с в твое́й свя́тости и бли́зости ко Го́споду, Ему́же помоли́ся за ны́ гре́шныя, усе́рдием си́це тебе́ зову́щия:

Ра́дуйся, алава́стре многоцеле́бный на вся́к неду́г врачевство́ содержа́щий; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́й Бо́жией благода́ти оби́льно на́м источа́ющая.

Ра́дуйся, благоуха́нный кипари́се, зно́й страсте́й на́м прохлажда́ющий; ра́дуйся, кри́не пусты́нный, духо́вне на́с увеселя́ющий.

Ра́дуйся, со́ль земли́ Росси́йския, я́же никогда́же обуя́ет; ра́дуйся, све́тлое зерца́ло доброде́телей.

Ра́дуйся, пра́вило и́ноческаго богоуго́дного жития́; ра́дуйся, о́браз терпе́ния и незло́бия.

Ра́дуйся, кро́ткий Христо́в после́дователю; ра́дуйся, прии́скренний Иису́сов люби́телю.

Ра́дуйся, сы́не благослове́нный Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, дру́же святы́х, при́сный Бо́гу.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 12

Благода́ти прича́стная ра́ка святы́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, Адриа́не преблаже́нне, я́ко но́вая купе́ль Силоа́мская на́м явля́ется, к не́йже приходя́ще неду́жнии здра́ви возвраща́ются, и вся́ким боле́знем исцеле́ние от нея́ подае́тся твои́ми моли́твами ко Го́споду, чудотво́рче святы́й, Ему́же пое́м о тебе́ хвале́бную пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 12

Пою́ще мно́гая и пресла́вная чудотворе́ния твоя́, Адриа́не преподо́бне, хва́лим, сла́вим и велича́ем просла́вльшаго тя́ и ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Иже дарова́ на́м тебе́ целе́бника благода́тнаго и засту́пника ми́лостиваго, тебе́ от любве́ серде́чныя си́це вопие́м:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы ве́рный уго́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы изря́дный слуго́.

Ра́дуйся, а́нгельских во́инств собесе́дниче; ра́дуйся, Предте́чи пустыннолюби́вый подража́телю.

Ра́дуйся, проро́ков Бо́жиих единоревни́телю; ра́дуйся, апо́столов Христо́вых после́дователю.

Ра́дуйся, му́ченических полко́в украше́ние; ра́дуйся, бо́лий в ли́це преподо́бных.

Ра́дуйся, пра́ведных сонасле́дниче; ра́дуйся, все́х святы́х сожи́телю.

Ра́дуйся, телеса́ на́ша безме́здне врачу́яй; ра́дуйся, ду́ши на́ша моли́твами твои́ми спаса́яй.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 13

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподобному́чениче и чудотво́рче Адриа́не! Ны́нешнее на́ше моле́ние ми́лостиво прие́м, моли́ Триеди́наго Бо́га изба́вити на́с от бе́д вре́менных и ве́чных, да, изба́вльшеся муче́ний а́дских моли́твами твои́ми, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со святы́ми воспое́м Ему́ пе́снь хвалы́ и благодаре́ния: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]

[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Ангела земна́го и челове́ка небе́снаго явля́еши на́м в житии́ твое́м, преподо́бне о́тче. Те́мже а́нгельскими глаго́лы подоба́ше восхваля́ти тя́ по достоя́нию, но мы́ любо́вию к тебе́ подвиза́еми, а́ще челове́ческими гла́сы со усе́рдием си́це тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́вых ча́до благо́е; ра́дуйся, вели́каго Росто́ва прозябе́ние свято́е.

Ра́дуйся, Бо́гу Отцу́ усыновле́нный в святе́м креще́нии; ра́дуйся, Бо́гу Сы́ну соедини́выйся во святе́м причаще́нии.

Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го да́ры прие́мый в святе́м миропома́зании; ра́дуйся, от пеле́н Бо́гу освяще́нный Боже́ственных та́инств благода́тию.

Ра́дуйся, пе́щь страсте́й ю́ностных угаси́вый воздержа́нием; ра́дуйся, пло́ть томя́щую сокруши́вый посто́м и бде́нием.

Ра́дуйся, и́го Христо́во и бре́мя Его́ ле́гкое возлюби́вый па́че все́х мирски́х красо́т; ра́дуйся, го́рняя бла́га взыска́ти возжеле́вый па́че все́х земны́х добро́т.

Ра́дуйся, земна́я и мимотеку́щая в уме́ты вмени́вый; ра́дуйся, восхожде́ния небе́сная в се́рдце твое́м соверши́вый.

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Кондак 1

Взбра́нный от Царя́ си́л Го́спода Иису́са, воево́до во́инов духо́вных, и кре́пкий победи́телю враго́в неви́димых, Адриа́не преподо́бне, пострада́вый непови́нно и стяжа́вый дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́ благоприя́тными твои́ми моли́твами, да, сла́вяще тя́, засту́пника на́шего, хвале́бно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, Адриа́не преподобному́чениче и чудотво́рче преди́вный.

Тропарь Адриану Пошехонскому, Ярославскому

глас 4

Христо́ву му́ченику Адриа́ну тезоимени́т был еси́, преподо́бне,/ мно́гия труды́ подъя́л еси́ в жи́зни вре́менней,/ оби́тель и́ноческую созида́я в пусты́ни,/ иде́же пострада́л еси́ да́же до кро́ве от злых разбо́йник/ и му́ченическую смерть от них прия́л еси́,/ Адриа́не сла́вне,/ чуде́с благода́тию обогати́вся,/ предстои́ши всех Царю́, Христу́ Бо́гу,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Мученику за Христа Адриану ты был тезкой, преподобный, многие скорби перенес в земной жизни, создавая монашескую обитель в диком лесу, где и пострадал ты даже до крови от злых разбойников и мученическую от них смерть принял, Адриан почитаемый, обогатился благодатью чудотворения и предстательствуешь за всех перед Царем, Христом Богом, Его же моли о спасении душ наших.

Канон преподобномученику Адриану Пошехонскому

Минея, 5 Марта, Канон преподобномученика

Глас 3

Песнь 1

Ирмос: Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова иногда́:/ я́ко стена́ бо, огусте́ обапо́лы вода́/ лю́дем пешемореходя́щим/ и богоуго́дно пою́щим:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

А́гнче Бо́жий, Иису́се Всеблаги́й,/ прему́дрости и смы́сла Пода́телю,/ да́ждь ми, Сло́ве Бо́жий, гре́шному и недосто́йному, воспе́ти уго́дника Твоего́,/ до́бляго страда́льца и чудотво́рца Адриа́на,/ его́же в чудесе́х сла́вно просла́вил еси́.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Был еси́ вои́стинну де́латель до́брый виногра́да Христо́ва, Адриа́не блаже́нне,/ в пусты́ни его́ насади́в и слез твои́х струя́ми сию́ напои́в,/ плод трудо́в твои́х Бо́гови прине́сл еси́, зовы́й:/ сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всего́ себе́ в же́ртву Бо́гу прине́сл еси́, преподо́бне,/ волю́ твою́ всеце́ло Ему́ повину́в,/ А́нгеловым указа́нием пусты́ни дости́гл еси́/ и в ней трудолю́бно подвиза́лся еси́, при́сно поя́ Го́сподеви:/ сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Господороди́тельнице, Влады́чице Пречи́стая,/ моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га и Спа́са на́шего, со преподобному́чеником Адриа́ном,/ да ми́лостив нам бу́дет в Де́нь су́дный.

Песнь 3

Ирмос: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вный,/ веселя́щися, возопи́й/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ не́сть свят, не́сть пра́веден,/ па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Ду́хом Го́сподеви рабо́тая,/ за́поведи Христо́вы от ю́ности твоея́ возлюби́л еси́, о́тче преблаже́нне,/ и сия́ свет стезя́м твои́м име́л еси́, Богоно́сне,/ те́мже непреткнове́нно возше́л еси́ на го́ру Небе́сную, иде́же ра́достно пое́ши:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ позави́де враг спасе́ния челове́ческаго твои́м по́двигом, преподо́бне,/ зло́бных разбо́йник наусти́ разгра́бити оби́тель твою́/ и тя му́ченичестей сме́рти преда́ти,/ но ты среди́ муче́ний кро́тце вопия́л еси́:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Житие́ твое́ равноа́нгельное и страда́ние непови́нное, Адриа́не всече́стне,/ в воню́ благоуха́ния духо́внаго восприя́ Госпо́дь и дарова́ тебе́ ве́лию благода́ть целе́бную,/ е́юже безме́здно врачу́еши души́ и телеса́ на́ша, да хвале́бно пое́м:/ не́сть свят и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зачала́ и родила́ еси́ О́тчее Сло́во,/ Его́же моли́, Богоро́дице, со преподобному́чеником Адриа́ном/ изба́вите от бед рабы́ Твоя́, вои́стинну призыва́ющия Тя,/ святы́й одушевле́нный Бо́жий Киво́те.

Седален, глас 3

Бога́тство тле́нное и сла́ву мимотеку́щую оста́вил еси́, преподо́бне о́тче,/ и́нок соверше́н быв, пусты́ни дости́гл еси́/ и в ней трудолю́бно подвиза́лся еси́,/ во́лею же Бо́жиею та́мо му́ченически пострада́л еси́ от лю́тых разбо́йник/ и ны́не со А́нгелы и му́ченики Влады́це всех предстои́ши,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко неде́лан, Де́во, виногра́д, прекра́сный Грозд прозябла́ еси́,/ источа́ющий нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее,/ те́мже, я́ко вино́вную до́брым, ублажа́юще, вопие́м со А́нгелом:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 4

Ирмос: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди:/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на/ за ны на сме́рть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́щее сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ му́чити нача́ша тя всезло́бнии разбо́йницы, преподо́бне о́тче,/ тогда́ кро́тце им веща́л еси́:/ почто́, о челове́цы, му́чити мя хо́щете/ и от све́та сего́ сла́дкаго отлучи́ти мя тщите́ся,/ но молю́, осла́бите ми ма́ло,/ да помолю́ся ко Го́споду и возопию́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко зве́ри ди́вии, устреми́шася на тя разбо́йницы, о́тче преблаже́нне,/ и ножа́ми изра́ниша все те́ло твое́,/ о́гнь к ра́нам твои́м прилага́юще, лю́те тя му́чиша,/ ты же за них моли́лся еси́ Бо́гу и, му́чимый, взыва́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Исполня́я за́поведь Христо́ву, страда́льче преподо́бне,/ среди́ муче́ний, я́ко первому́ченик Стефа́н, моли́лся еси́ за своя́ мучи́тели, взыва́я:/ Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́./ И до после́дняго издыха́ния твоего́ ве́рно пел еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кади́льнице всезлата́я, Мари́е Всенепоро́чная,/ с преподобному́чеником Адриа́ном, ве́рным твои́м слуго́ю, моли́ Христа́ Бо́га, Его́же родила́ еси́,/ изба́витися нам от бед и огня́ ве́чнующаго,/ да, спасе́ннии моли́твами Твои́ми, возопие́м:/ сла́ва Тебе́, Всеблагослове́нная.

Песнь 5

Ирмос: К Тебе́ у́тренюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум ми́рови,/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,/ в ни́хже наста́ви мя.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Сокруши́л еси́ терпе́нием всю си́лу вра́жию, преподо́бному́чениче добропобе́дный,/ и, муче́ния пу́ть до́блестно проше́д,/ дости́гл, еси́ в несконча́емый поко́й Небе́сный,/ иде́же со А́нгелы лику́еши во све́те всех Творца́.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Моли́тве, бы́вшей во усте́х твои́х, страда́льче преподо́бне,/ по земли́ ко́ньми влачи́мый, преда́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Жива́го Бо́га/ и победоно́сно со сла́вою возше́л еси́ в черто́г Его́ Небе́сный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Нечести́вии разбо́йницы не умили́шася,/ ви́девша кончи́ну твою́ му́ченическую, преподо́бне о́тче,/ но са́мое те́ло твое́ ме́ртвое похи́тиша и сокры́ша,/ е́же ди́вно откры́ Госпо́дь и просла́ви тя чуде́с благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упова́ние и наде́жда Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, всем правосла́вным христиа́ном:/ спаси́ лю́ди, ве́рно Тебе́ моля́щияся, сомоли́твенника прие́мь преподо́бному́ченика Адриа́на,/ и́мя Твое́ просла́вльшаго оби́телию,/ во сла́ву Твою́ посвяще́нною.

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

При́зван был еси́ во дворы́ Небе́сныя, страстоте́рпче преподо́бне,/ те́ло твое́, му́ченически ура́ненное, оста́вил еси́ нам в насле́дие духо́вное,/ е́же разбо́йницы а́ще и скры́ша, но Бог ди́вно откры́ и оби́тели твое́й дарова́,/ я́ко сокро́вище бога́тое исцеле́ний.

Припев: Преподобному́чениче о́тче Адриа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Разуме́им вси Бо́жие преди́вное смотре́ние/ во откры́тии и пренесе́нии святы́х моще́й твои́х, преподо́бному́чениче Адриа́не,/ я́же мно́го неве́домы бы́вше/ и в пу́сте ме́сте земле́ю покрове́ни лежа́вше,/ ны́не всем явле́ни и от всех почита́еми быва́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свяще́нства благода́ть прие́м на земли́, о́тче преподо́бне,/ в ски́нии Небе́сней ны́не священноде́йствуеши/ и со дерзнове́нием мо́лиши Триеди́наго Бо́га о Це́ркви Святе́й и оби́тели твое́й,/ почита́ющей ве́рно святу́ю па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, и прибе́жище на́ше и утвержде́ние,/ Тя стяжа́ Помо́щницу преподобному́ченик Адриа́н,/ сооруди́вый во и́мя Твое́ храм че́стен в пусты́ни,/ с ни́мже моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ пода́ти нам спасе́ние и грехо́в оставле́ние.