-

РАСПРОДАЖА

РАСПРОДАЖА

- Уцененные товары

- Аналои

- Архиерейские и монашеские принадлежности

- Браслеты

- Вентиляция храмов

- Венцы венчальные

- Вертепы рождественские

- Водосвятные баки, чаши, кропила

- Гробницы под Плащаницу

- Дарохранительницы и дароносицы

- Двери храмовые

- Евангелия напрестольные и требные. Апостолы

- Евхаристические наборы и принадлежности

- Жертвенники

- Запрестольные кресты. Запрестольные иконы

- Игры православные. Наборы для творчества

- Иконостасы

- Иконы

- Кадила, кадильницы

- Киоты

- Книги православные. Печатная продукция

- Ковры, ковровые покрытия

- Ковчеги. Мощевики. Раки для мощей.

- Кожгалантерея

- Колокола

- Кольца, перстни

- Косметика

- Крестики нательные

- Кресты напрестольные, требные, аналойные

- Кресты-голгофы напольные для храма

- Кресты наперсные, цепи

- Крестильные ящики для священника

- Купели для крещения

- Купола, кресты

- Ладан

- Лампады и принадлежности

- Литийные (всенощные) блюда

- Масло

- Образки, нательные иконки

- Облачения для священнослужителей

- Облачения и принадлежности храмовые

- Панагии

- Паникадила. Хоросы. Бра

- Панихидные столы и крышки

- Плащаницы

- Подарочные сертификаты ORTOX

- Подсвечники

- Подставки церковные, столы

- Полки для икон, домашние иконостасы

- Пошивочная продукция

- Престолы. Облачения на престол

- Принадлежности для отпевания и погребения

- Продукты питания

- Просфорные принадлежности

- Роспись храмов

- Реставрация церковной утвари

- Свечи

- Свечные лавки. Ящики для свечей. Мебель для притвора и ризницы

- Седалища, стасидии, троны, скамьи, пуфы

- Семисвечники

- Сени

- Средства для ухода за церковной утварью

- Стрючицы. Кисточки для помазания

- Сувениры

- Требные чемоданы и сумки

- Уголь кадильный

- Утварь по старинным эскизам

- Утварь в греческих церковных традициях

- Футляры и подарочная упаковка

- Хоругви церковные. Фонари пасхальные. Рипиды

- Цепочки, шнуры, гайтаны

- Церковные сосуды

- Часы

- Четки православные

- Элементы декора храма. Ограждения солеи и амвона

- Ювелирные изделия

- Ящики для пожертвований

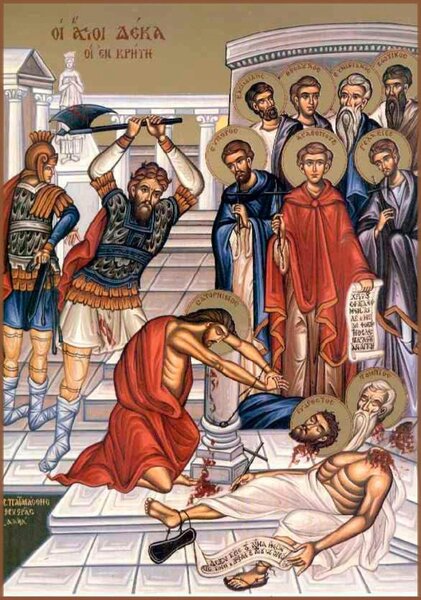

Мученик Евпор Критский

Десять святых мучеников Критских: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест пострадали за Христа в III веке при императоре Декии (249–251). Правитель Крита, соименный императору Декию, жестоко преследовал Критскую Церковь. Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, которые твердо исповедали на суде свою веру во Христа и обличили поклонение идолам. В течение 30 дней их подвергали жестоким истязаниям, но с помощью Божией они всё перенесли, славя Господа. Перед смертью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры. Все святые были обезглавлены.

Страдание святых десяти мучеников Критских

Память 23 декабря

Декий, царь римский, назначил на остров Крит 8663 правителем соименного себе Декия, который был похож на своего царя жестокостью, мучительством и гонениями на христиан. Прибыв на остров Крит, Декий тотчас велел разыскивать всех верующих во Христа и приводить к себе на мучение. И стали приводить к нему христиан твердых в вере и, после многих пыток и мук, предавали их различным образом смерти. В это время были взяты и приведены к мучителю десятеро славнейших мужей. Они были родом из разных городов: из Горгинского 8664 города – Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий и Евникиан; из Киоса – Зотик; из Епиней – Помпий и Агафопус, из Кидонии – Василид, из Ираклии – Еварест 8665 ; все же одинаково стремились к вечному небесному блаженству. Они предстали перед мучителем, – и каких только смелых речей не высказали они, какого мужества ни показали, каких только мучений не испытали, каких мук ни победили своим терпением! Их били, мучили, влачили по земле, били камнями, насмехались над ними, плевали на них; так в течение тридцати дней терпели они всяческие поругания. 28 декабря назначен был суд, и когда сел игемон, привели на последний суд страдальцев, полных доблести и мужества. Игемон же в безумной ярости жаждал жестокими руками погубить святых мучеников, а они были готовы терпеть до последнего издыхания. С гневом убийца-игемон посмотрел на них и сказал:

– Что за безумцы вы, ибо ни благоразумие, ни время не научило вас тому, что полезно?

Потом, как будто бы уже устрашив их самим гневом, прибавил:

– Принесите жертву, а если нет, то я больше уже ничего не скажу вам, и вы узнаете, каков Декий, которому вы не хотите повиноваться!

На это мученики отвечали:

– Игемон! Мы и словом и делом в течение уже долгого времени достаточно показали вам, что ни богам жертвы не принесем, ни вашему повелению не покоримся.

Игемон, прервав их речь, сказал:

– Так вы нисколько не думаете о муках, нечестивцы?

– Мы вовсе не боимся мук, – отвечали святые, – мы даже весьма благодарны тебе, что ты приготовил нам такое духовное торжество, т.е. мучение за Христа, и предложил его нам.

Игемон сказал:

– Не так еще будет: вы узнаете силу великих богов, которых вы бесстыдно хулите, не стыдясь многих присутствующих премудрых людей, которые почитают первейшего из богов Дия, а также Геру, Рею и других 8666 , теперь вы будете подвергнуты таким мукам, что не только исчезнет ваше мужество, но и другие, такие же как и вы – непокорные, если только такие найдутся, бояться будут.

На это твердые душою мужи опять отвечали:

– Не говори нам, игемон, о Дии и матери его Рее! Это нам не новость: знаем, слышали от отцов своих о его происхождении, жизни и нравах. Он был так невоздержен и так нечестив, что прелюбодействовал не только с женщинами, но и с мужчинами, чародейством и волшебной хитростью он изменял свой настоящий вид и принимал иной, все для большего и большего прелюбодеяния, и постоянно осквернял себя постыдными делами. Некоторые, охваченные тою же страстью, подражали его мерзостям – ибо чего легче подражать злу? – они провозгласили его богом, построили храмы, стали приносить ему жертвы, чтобы и богу казалось приятным то, что хотелось им самим, чтобы блуд и невоздержная жизнь не только не считалась ненавистною богу, но, увы! признавалась богоугодною.

Так говорили угодники Божии, игемон же терзался от гнева, чувствуя, что они правы; еще более неистовствовал народ, кидаясь на мучеников, и растерзал бы их руками, если б Декий голосом и мановением руки не прекратил волнение и крик в народе. Водворив молчание, он стал обдумывать, какую бы лютую смерть изобрести мученикам. И тотчас, по приказу игемона, мучители схватили святых на мучение, и стали подвергать их разнообразным мукам, – одинаковым по жестокости и мучительности. Один из них был повешен и его строгали железными когтями: вырывались жилы, и куски его тела падали на землю. Других били камнями и острыми кольями по ребрам до костей; у третьих от тяжких ударов оловом, разбивались суставы, ломались и раздроблялись кости. Каждого мучили различно. Даже слышать больно о такой жестокости мук, как для милосердых нестерпимо смотреть на эти мучения, так и слышать тяжело их подробное перечисление. Но мученики принимали такие муки совершенно спокойно, или правильнее сказать, претерпевали их с радостью, и стоявшим вокруг казалось, что они не столько страдают от боли, сколько жалеют о недостаточности мучений и желали бы еще больших. Все сбежались посмотреть на них, как на нечто новое и удивительное, – и верные и неверные, верные, сохраняющие веру втайне, спешили подивиться мужеству страдальцев и через то утвердиться в вере, а неверные – надругаться над терпением святых и, смотря на их страшное мучение, насладиться их муками. При этом они не только не выказывали ни малейшей жалости, но побуждали игемона и мучителей еще к большей жестокости. Побуждаемый ими, игемон отдавал приказания, а мучители исполняли их, глашатай же в это время восклицал:

– Пощадите самих себя, покоритесь начальникам, принесите жертву богам.

Мученики же среди таких жестоких страданий превосходили своим мужеством и терпением всех: и народ, и глашатая, и мучителей, и самого игемона, и более всего князя их – сатану и всю его силу. Все мученики, как бы согласившись между собою, взывали:

– Мы христиане, Христова жертва, закланная за Христа; если и десять тысяч раз нужно будет умереть, умрем охотно!

Когда же святые мученики пренебрегли всеми муками, тогда усердный слуга сатаны Декий, отчаявшись в возможности убедить их и принудить принести жертву, произнес над ними смертный приговор. Святых повели на усечение мечом к месту, отстоящему недалеко от города, оно называлось у жителей той страны Алоний. По дороге к нему страдальцы проявили нечто новое и необыкновенное: во все время мучения они были единодушны и единомысленны, под конец же стали спорить только о том, кому из них первому идти под меч и раньше принять венец. Но этот спор прекратил Феодул, – один из сих святых мучеников, – говоря, что тот из них будет первым, кто после всех подставит свою главу под меч: если, видя пред собою усекновение и смерть всех остальных друзей своих, не убоится нимало, не проявит никакой скорби, не изменится даже в лице, то он поистине явится славнейшим подвижником и победителем. Все согласились со словами Феодула. Прежде всего они воспели общую песнь к Богу:

– «Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих» ( Пс.123:6–7 ). Потом, придя на названное место, каждый из них произнес следующую молитву:

– Прости, Господи, рабам Твоим и приими пролитие крови нашей за нас и за наших сродников и друзей, и за все отечество, пусть освободятся от тьмы неведения и светлыми очами узрят христианскую веру, и познают Тебя, Истинного Света, Царя Вечного!

После их молитвы, стали отсекать им одному за другим святые и победоносные головы, души же их с радостью восходили ко Христу Богу. После их усечения, когда ушли мучители, некоторые из христиан, оставшись на том месте, собрали святые тела мучеников и погребли с честью 8667 .

По окончании гонения, когда воссияло опять благочестие, блаженный Павел, епископ города Гортины, прибыв в Константинополь, испросил позволения перенести тела святых из места Алония, – в котором они были погребены после усечения мечом, – в Гортину. Возвратившись в Крит и прибыв на место Алоний со множеством христиан, из которых некоторые были при страданиях святых, и очистив лежащую на них землю, он нашел тела их как бы во влаге, сохранившиеся волею Божией – неповрежденными и целыми, и перенес их со славою, в охранение городу и на помощь всем, в ней нуждающимся. Их молитвами да сподобимся и мы стать участниками уготованных им небесных благ, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ему же со Отцом и Святым Духом честь и слава вовеки. Аминь.

Кондак, глас 4:

Денница возсия мучеников честное страдальчество, предозаряющее нам в вертепе раждаемаго, егоже Дева безсеменно роди.

* * *

Остров Крит (иначе Кандия) находится в восточной части Средиземного моря. По своей обширности и плодородию назывался прежде «царицею островов» Средиземного моря. Христианство здесь началось еще во времена апостольские; первые начала его положены были очевидцами события Сошествия Святого Духа на Апостолов, ибо при сем были и критяне ( Деян. 2:11 ). Затем оно было здесь утверждено и распространено Апостолом Павлом

Гортина, или Гортин – в древности значительный город на о. Крит, при р. Лефее (ныне Иеропотамо). Развалины древнего города сохранились и доныне.

Киос, Епиней, Кидония и Ираклия – различные города на о. Крит.

О Дие или Зевсе, Гере и о Рее см. прим. 1, на с. 989.

Это было в половине II в.

Декабрь месяц

1-е число

Св. пророк Наум – из 12 малых пророков. Время жизни и пророческая деятельность его неизвестны. Полагают, что он пророчествовал во время царствования иудейского царя Езекии, когда было разрушено царство Израильское. Он предсказал разрушение Ниневии. Скончался св. Наум на 45 году жизни. Оставил после себя книгу, состоящую из 3-х глав.

Мученик Анания был родом из Персии. Будучи взят за веру на мучения, скончался прежде, нежели начали мучить его.

Св. Филарет, прозванный милостивым за свое особенное милосердие к бедным, жил в малоазийской области Пафлагонии, в городе Амни, при царе Константине и матери его Ирине, в VIII веке. Был женат и имел детей. Св. Филарет происходил от благородных и благочестивых родителей и быль очень богат, но не наслаждался богатством. Постоянно помышляя о будущей жизни, любил нищих и убогих и раздавал им щедрую милостыню. И вообще, кто чего ни попросил бы у него, никому не было отказа. Господу угодно было испытать св. Филарета в терпении, как некогда праведного Иова. Дикий народ арабы напали на Пафлагонию, ограбили жителей, и у св. Филарета осталось только два вола, одна корова и дом, где он жил. Но он не горевал о своей потере, а, подобно Иову, предался воле Божией и не переставал помогать бедным последним своим добром. Так, отдал сначала одного, а потом и другого своего вола поселянам, у которых пали волы на поле; отдал и корову, даже и с теленком, чтобы не разлучать теленка с матерью; отдавал последнюю свой одежду и хлеб. Жена и дети роптали на святого, но Он утешал их, говоря пророчески: «У меня, есть так много сокровищ в одном месте, что если вы проживете еще сто лет, будет для вас всего довольно». И действительно, Господь возвратил Филарету богатство. Императрица Ирина, желая женить своего сына Константина, велела собрать со всего царства знатных и красивых девиц, чтобы выбрать из них невесту Константину. В числе невест была представлена во дворец одна из внучек Филарета, Мария. Она понравилась царю больше всех, и сделалась царицей. Св. Филарет возвысился и снова разбогател, и тогда сбылась его надежда на Господа. Жена и дети сознались в своих оскорблениях, деланных ему, и просили прощения. Св. Филарет, и возвысившись, не переставал быть смиренным и добрым. Однажды он велел своим домашним устроить обед для царя и вельмож, но привел нищих и увечных и сам угощал их, сидя вместе с ними. Перед смертью завещал детям жить так же, как жил он – быть благочестивыми и добрыми к бедным и нуждающимся. Много слез было пролито на могиле св. Филарета: вопили и рыдали все нищие и убогие. При гробе его совершилось множество чудес. Вскоре после смерти один из родственников св. Филарета видел его во сне сидящим на золотом престоле и окруженным святыми.

2-е число

Пророк Аввакум – восьмой из 12-ти меньших пророков. Ни о происхождении, ни о времени жизни его не упоминается нигде в Священном писании. Полагают, что он был современником св. пророка Иеремии, жил до вавилонского плена и во время самого плена и скончался за два года до возвращения иудеев оттуда. О плене он и пророчествовал. При Феодосии Младшем были обретены мощи св. пророка Аввакума.

Преподобный Афанасий Печерский был затворником в Киево-Печерской лавре. Проболев довольно долгое время, он скончался. На третий день, когда игумен с братией пришел для погребения св. Афанасия, все с ужасом увидели его сидящим и плачущим. Братия начали спрашивать его, как он ожил и что видел в загробном мире. Но он не говорил им ничего, лишь только одно слово: «Спасайтесь» Братия начали умолять его сказать что-нибудь для пользы их душ. Тогда св. Афанасий изрек: «Имейте во всем послушание к игумену, кайтесь ежечасно и молитесь Господу Иисусу, Пречистой Его Матери и преподобным Антонию и Феодосию, чтобы скончать свой жизнь здесь, потому что Пресвятая Богородица и преподобные отцы непрестанно молят Бога об этом месте и о живущих здесь». После сего св. Афанасий затворился в пещере и пробыл в ней безвыходно 12 лет, питаясь только хлебом и водой, которые он получал чрез оконце. Скончался около 1176 г. Мощи святого находятся в его пещере.

Преподобные Иоанн, Ираклемон, Андрей и Феофил подвизались в IV веке в египетской пустыне. Происходили они из Оксиринха и были товарищами по учению. Окончив начальное обучение, вместо высшей земной, они решились учиться высшей духовной мудрости от Самого Бога и с этой целью оставили родительские дома и ушли в пустыню. В пустыне ангел встретил их и проводил к одному старцу. Старец научил их пустыннической жизни и через год умер. Юные пустынники жили отдельно, сходились вместе только по воскресным дням, питались одними плодами из насажденного ими сада.

Мученица Миропия происходила из Ефеса, от благочестивых родителей. Жила в III веке, во время Декиева гонения на христиан. Страшась мучения, она удалилась вместе с матерью на остров Хиос. Но и сюда прибыл ненавистник христиан, воевода Нумерий. Замучив воина Исидора (память 14 мая), он приказал бросить его тело на съедете зверям и птицам; а чтобы христиане не погребли тела, поставил для этого стражей. Св. Миропия, воспользовавшись сном стражей, погребла тело св. мученика. Тогда Нумерий разгневался на стражей и требовал, чтобы непременно было найдено тело, в противном случае угрожал им смертной казнью. Узнав обе этом, св. Миропия подумала: «Если эти невинные стражи погибнут из-за меня, то совесть моя не будет покойна, и мне придется отвечать на суде Божием». И, придя к стражам, сказала: «Успокойтесь, тело св. Исидора погребла я». Стражи привели св. Миропию к Нумерию. Ненавистник христиан приказал мучить ее и бросить в темницу. Тут явился св. Миропии мученик Исидор, и она скончалась. Это было около 250 г.

3-е число

Пророк Софония считается девятым из меньших пророков. Полагают, что он происходил из знатного рода и пророчествовал при царе Иосии за 630 л. до Р. Хр. Предание не сохранило сведений о его жизни и делах. Св. Софония оставил книгу, где предсказал разрушение ветхого и создание нового Иерусалима, обращение язычников к истинной вере и др.

Преподобный Савза Звенигородский, или Сторожевский, был учеником св. Сергия Радонежского. О происхождении его ничего неизвестно. Под руководством св. Серия Савва прожил до преклонных лет и был пресвитером и духовником братии. Многие и из мирян врачевали свои душевные недуги у него. Когда великий князь Димитрий Донской основал обитель, в благодарность за победу над Мамаем, то св. Сергий поставил Савву настоятелем этой обители. После того некоторое время он был настоятелем и в обители св. Серия. Здесь полюбил св. Савву Звенигородский князь, сын Донского, Георгий, или Юрий, и просил его найти близ Звенигорода место для устроения обители. Савва нашел прекрасное место на уединенной Сторожевской горе: так названа гора оттого, что Звенигороде был сторожевым городом для Москвы на случай нашествия врагов – литовцев и поляков. Здесь св. князь и устроил монастырь, а препод. Савва сделался настоятелем этого монастыря. Он предсказал князю победу над камскими болгарами, и князь, одержав победу, весьма щедро одарил монастырь. По временам св. угодник удалялся недалеко от монастыря в пещеру, для уединения. В 1406 году он скончался. Много чудес совершалось при гробе св. Саввы, и в 1652 году были открыты его мощи, оказавшаяся совершенно нетленными.

Преподобный Иоанн епископ. Читать о нем под 30 марта

Преподобный Феодул был епархом цареградским при императоре Феодосии. Когда умерла у него жена, он, покинув власть и богатство, удалился в Едес и около 40 лет подвизался на столпе.

Священномученик Феодор был архиепископом в Александрии. Он пострадал от своих сограждан-язычников. Язычники, схватив его, подвергли разным истязаниям, затем надели на голову его терновый венец и усекли. Это было в 606 году.

Пахромская икона Пресвятой Богородицы явилась в 1472 г. От нее истекала кровь.

4-е число

Великомученица Варвара жила в III веке в финикийском городе Илиополе. Рано лишилась матери. Отец ее, богатый и знатный язычник Диоскор, всю свой любовь перенес на нее. Он построил для Варвары особенный дом, чтобы никто из простых людей не мог видеть ее, и здесь окружил ее надежными надзирательницами и служанками. Св. Варвара любила рассматривать красоту мира и начала размышлять так; «Кто же сотворил такой прекрасный Мир, и кто так премудро управляет им? Не боги же, которым служит мой отец, и которые сами сделаны руками человеческими?» С достижением совершеннолетия, Диоскор хотел выдать Варвару замуж, но она начала отказываться, потому что только о том и думала, того и желала, чтобы узнать ближе Бога, Создателя вселенной, и ее не занимали удовольствия и мирские блага. Отец решился дать дочери свободу выходить куда ей угодно, думая, что она, увидя замужних женщин, пожелает вступить в брак, а сам отправился в далекий путь по делам. Этим временем св. Варвара познакомилась с девицами-христианками и крестилась. Решившись посвятить себя Богу, начала строго поститься и много молиться. В строившейся, по приказанию отца, бане велела устроить три окна в честь Св. Троицы и изобразила крест на мраморе. Отец, увидев все это, разгневался на дочь. А она стала убеждать и его самого принять христианскую веру. Диоскор бил Варвару и, представив к правителю области Мартину, сказал: «Если она не обратится к нашим богам, то она мне не дочь, и я ей не отец. Суди ее как изменницу отечественной вере». Правитель жестоко избил Варвару и заключил в темницу. здесь явился ей Господь и исцелил ее. Правитель, призвав Варвару, сказал: «Видишь ли, как наши боги заботятся о тебе, – они исцелили тебя». – «Не ваши боги исцелили меня, а Господь Иисус Христос, Которому вы не кланяетесь и за Которого я готова пролить свою кровь», – отвечала Варвара. Правитель велел снова мучить ее. Из зрителей мучений св. Варвары одна благочестивая женщина Иулиания не могла удержаться от слез и стала обличать правителя в жестокости и неверии. Тогда предали мучению и ее вместе с Варварой и наконец их обеих осудили на смерть. Св. Варвара, идя на смерть, молилась Богу о том, чтобы Он избавлял от внезапной смерти тех, которые будут вспоминать ее и ее страдания, и был ей голос с неба, обещавший исполнить прошение ее. Сам отец отсек голову Варваре, а Иулианию умертвил воин. Некто благочестивый муж похоронил мощи святых мучениц и построил над ними церковь . Впоследствии мощи св. Варвары были перенесены в Царьград, а потом, в XI веке, в Киев. При мощах нет главы. Мощи почивают в Киево-Софийском соборе. Часть мощей – палец – хранится в Москве, в церкви имени св. мученицы, на Варварке. Есть на Афоне части мощей св. Варвары. Части мощей св. Иулиании хранятся в Почаевской обители и на Афоне.

Преподобный Иоанн называется Дамаскиным, потому что жил в г. Дамаске. Отец его занимал важную должность при дворе дамасского калифа, или князя, и был благочестивым и весьма добрым христианином. Желая дать сыну высшее образование, он просил Бога послать наставника для него, и Бог послал. Это был Косьма, ученый и благочестивый инок Келабрийского монастыря (в Италии). Вместе с Иоанном воспитывался взятый на воспитание его отцом сирота Косьма, впоследствии епископ маиумский (память 12 октября). Юноши, преуспевая в науках, преуспевали и в доброй жизни, по примеру своего наставника. Калиф поставил Иоанна первым своим министром и ближайшим советником, и он, занимая высокое положение, делал много полезного для христиан. В его время, с воцарением императора Льва Исавра в Греции, явилась иконоборческая ересь, и было воздвигнуто гонение на почитателей икон. Иоанн восстал на защиту православия. Он писал послания, в которых убеждал православных твердо стоять за веру. Тогда Лев Исавр прибегнул к клевете, чтобы погубить Иоанна. Он известил калифа, будто Иоанн хочет изменой передать Дамаск в руки греков, и представил написанное под его руку изменническое письмо. Калиф поверил клевете и отсек руку у Иоанна. Пресвятая Богородица исцелила праведника по его молитве. Тогда калиф понял обман, просил прощения у Иоанна и предлагал ему прежнюю должность при дворе; но он раздал все свое имущество и удалился в лавру св. Саввы. Старец, которому поручили Иоанна, опасаясь, чтобы высокие дарования не вселяли в нем гордости, потребовал от него полного отречения воли и запретил ему писать что-либо. Сама Пресвятая Богородица явилась старцу во сне и сказала: «Зачем загородил ты источник, из которого должна истекать сладкая и изобильная вода? Дай ей течь, и она напоит вселенную и покроет море ересей». Старец, проснувшись, призвал Иоанна и, прося у него прощения за свою суровость, позволил ему прославлять Господа в песнопениях. С тех пор Иоанн начал усердно писать духовные книги и составлять песнопения в честь святых и в память праздников. Он написал множество прекраснейших церковных песнопений и, расположив их на 8 голосов, или напевов, составил богослужебную книгу «Октоих» (осьмигласник). Он первый составил в систематическом порядке изложение православной веры, – так называемое догматическое богословие. Св. Дамаскин скончался в преклонных летах, в 776 г. Где находятся его мощи – неизвестно.

Преподобный Иоанн Поливотский был епископом во Фригии и обличал в ереси иконоборца Льва Исаврянина. Скончался в начале VIII века.

Св. Геннадий был архиепископом Новгородским. Сначала он подвизался на Валааме, потом был поставлен в архимандрита Чудова монастыря, а в 1484 г. посвящен в архиепископа. Главным трудом св. Геннадия в Новгороде была борьба с ересью так называемых жидоветвующих. (Читать. о ней в житии св. Киприана, 16 сент.). Он и сам опровергал эту ересь и просил содействия в том у митрополита и вел. князя. Святитель очень заботился об образовании духовенства в своей области. Скончался св. Геннадий в 1505 г. в Москве, в Чудовом монастыре, удалившись на покой.

Дамаскинская икона Пресвятой Богородицы писана св. Иоанном Дамаскиным в благодарность за чудесное исцеление отсеченной правой руки у него (читать житие его).

5-е число

Преподобный Савва Освященный жил в конце IV и в начале V века. Был сыном богатых и знатных родителей. 8-ми лет он ушел в монастырь и показал себя строгим подвижником, так что еще отроком был пострижен в иноки. Вот каким образом св. Савва воспитывал подвижническй характер в себе. Однажды в саду соблазнился он красивым яблоком, сорвал и хотел сесть без спроса; но вспомнив вкушение плода прародителями в раю, бросил плод и дал обещание никогда не есть яблок. 16-ти лет св. Савва отправился в Палестину на поклонение св. местам. Там св. Евфимий Великий (20 янв.) предсказал, что он будет основателем обширной лавры И наставником всех палестинских отшельников. Родители и родственники склоняли св. Савву возвратиться из монастыря в мир, но он остался в обители. Много нападал на него и злой дух. Однажды св. Савва услышал голос: «Или к потоку, который течет от Силоама. Там найдешь пещеру, тут и поселись. Господь пропитает тебя». Пещера эта находилась в 35 верстах от Иерусалима и висела над пропастью. Савва, поселившись тут, поднимался в пещеру и спускался оттуда при помощи веревки. Узнав о Савве, многие любители уединения стали стекаться к нему в пустыню, и таким образом здесь устроена была обитель. Впоследствии, когда число пустынников увеличивалось все более и более, св. Савва основал еще много обителей. Мать его, поселившись в монастыре после смерти мужа, отдала все свое богатое наследство Савве, и он тогда построил при своей обители обширную богадельню, больницу и два странноприимных дома. Св. Савва принимал участие и в делах всей Палестины. Так, обличал тамошних еретиков; когда палестинские обители подверглись опустошению от набега диких народов, то он отправился в Царьград с просьбой о помощи и получил щедрую милостыню. Много чудес совершил св. Савва еще при жизни. Скончался он в 532 году, будучи 95-ти лет от рождения. Он написал устав церковной службы для палестинских монастырей. Устав этот принят и всей православной Церковью. Св. Савва назван освященным, подобно св. Феодору, память коего 16 мая, потому что первый из иноков в обители, где подвизался, получил сан священства.

Преподобный Карион сначала был женат и имел детей. Возымев желание удалиться в монастырь, он оставил дочь на попечение матери, а малолетнего сына Захарию взял с собой в скит и воспитывал с отеческой нежностью. Выросши, Захария постригся в монахи. И оба, отец и сын, угодили Богу и сделались святыми. Жили они в ΙV веке.

О св. Гурии, первом архиепископе Казанском, читай под 4 октября.

Мученик Анастасий жил в I веке. Он добровольно вызвался на мучение за веру Христову. Был обезглавлен и брошен в море.

6-е число

О святителе Николае Мирликийском читай под 9-м мая.

7-е число

Св. Амвросий, епископ Медиолансиий, родился в 340 г. в Галлии, где отец его был правителем. Лишившись в детстве матери, он был воспитан благочестивой сестрой. Получив блестящее образование, сделался правителем двух италийских областей. Префект Проб, посылая его в области, сказал: «Управляй ими не как судья, а как епископ». И Амвросий действительно правил милостиво, и все любили его. В 374 г. избирали епископа в Медиолан, и произошло разногласие по случаю сего выбора. Амвросий начал приводить к миру ссорящихся, и вдруг в толпе послышался детский голос: «Амвросий епископ!» Слова эти сочли за внушение свыше и, несмотря на сопротивление, выбрали Амвросия в епископа. Император и народ, любивши Амвросия префектом, еще более полюбили, когда он сделался епископом. Амвросий усердно и весьма успешно боролся с еретиками-арианами и умиравшим язычеством: в своем сочинении о вере он основательно опроверг все возражения арианские; достиг того, что у язычников были отняты имения, принадлежавшие капищам, и уничтожены почести и преимущества их жрецов. Однажды император Феодосий, во гневе, велел предать смерти нисколько тысяч возмутившихся солунян. Амвросий написал царю письмо, упрекавшее его в жестокости. Когда же Феодосий, не отменив своего жестокого приговора, вошел в собор, чтобы причаститься св. таин, то Амвросий не допустил его до причащения. Царь сказал Амвросию, что и Давид согрешил, но не лишился милости Божией; Амвросий же отвечал: «Ты подражал Давиду согрешившему, подражай же ему и в раскаянии». Царь принес раскаяние, и был допущен до причащения. Св. Амвросий предузнал свой кончину, скончался в 397 году. Он основал много монастырей на Западе и оставил много сочинений. Ему принадлежит церковная песнь: «Тебе Бога хвалим». Мощи св. Амвросия хранятся в Милане. Часть мощей имеется на Афоне.

Преподобный Антоний Сийский был сыном богатых и благочестивых земледельцев Новгородской области. Учась грамоте, он учился иконописанию. По смерти родителей служил у одного боярина, по совету которого женился. Через год жена его умерла, и он покинул мир и отправился в Пахомиеву пустынь, в каргопольских пределах. На пути явился ему некий старец во время сна и, вручив крест, сказал: «Возьми крест свой и подвизайся!» Св. Антоний постригся, будучи 30-ти лет. С усердием проходя все послушания, он прежде всех являлся в храм на молитву и постоянно имел в сердце память о смерти и суде. Но любя уединение, св. Антоний с двумя из братий удалился из монастыря искать пустынное место. Зверолов указал им на Михайлов остров, окруженный глубокими озерами и омываемый с одной стороны рекой Сией. здесь поставили они часовню и келлию. По времени число учеников у св. Антония умножилось, построен был храм и основан монастырь. Местный образ для храма был написан им самим. Антоний скончался восьмидесятилетним старцем в 1556 г. Мощи его почивают в соборном храм обители под спудом.

Преподобный Нил Столобенский. Читать о нем под 27 мая.

Преподобный Павел большую часть своей подвижнической жизни провел в странствовании по св. местам; любил предаваться уединенной молитве на горах и в пустынных местах. На горе, близ Константинополя, он и скончался.

О преподобном Иоанне постнике , подвизавшемся в лавре св. Саввы, читай под 30 марта.

Преподобный Иоанн Постник Печерский подвизался в XIII веке. Мощи его – в Антониевой пещере.

Мученик Афинодор пострадал во время Диоклетианова гонения на христиан. Его мучили всячески, но он с такой твердостью переносил мучения, как бы совершенно не чувствовал их, и многие, видя такое чудо, уверовали во Христа. Правитель приказал обезглавить святого; но лишь поднял меч над его головой палач, как сам упал замертво, а св. мученик, помолившись, скончался.

О Селигерской иконе Божией Матери читать под 27 мая.

8-е число

Преподобный Патапий происходил из Фив, в Египте. Там в пустыне он и подвизался. Избегая славы, удалился в Константинополь и поселился близ Влахернской церкви. Здесь св. подвижник получил дар чудотворения, – исцелял больных и изгонял бесов. Скончался в глубокой старости. Жил в VII веке.

Об апостолах: Сосфене, Аполлосе, Кифе, Kecapе и Епафродите читай 30 марта, об Онисифоре – 7 сентября. Св. апостол Тихик был епископом в Колофоне после Сосфена.

362 мученика, скончавшиеся в Африке, и с ними Анфиса пострадали от еретиков-ариан, в V веке. Король африканских вандалов Гунерих уклонился из православия в арианство и воздвиг жестокое гонение на православных. Издано было повеление предавать смерти всех, которые не принимают арианства. Тогда многие бежали из Африки, а другие, напротив, с радостью шли на мучения. Так, 362 человека твердых исповедников православия были усечены мечом. Многим православным священникам отрезаны были языки, и их разослали по всей Греции для устрашения православных. Но святые исповедники и без языков проповедовали православие, чем приводили в изумление всех, видевших я слышавших их. В то время в Риме жена градоначальника, арианка, захотела обратить в арианство Анфису, жену одного из вельмож, но Анфиса осталась твердой в православии. Тогда сожгли ее на костре. Муж Анфисы, испугавшись мучений, перешел в арианство, но скоро погиб: отправляясь куда-то на коне, лишь поравнялся с одним из православных храмов, как молния поразила его насмерть.

9-е число

Почитая в высшей мере Пресв. Богородицу, Церковь празднует не только рождение, но и зачатие Ее. Зачатие Пресвятой Богородицы празднуется 9-го декабря. Читать поде 9 сент.

Пророчица Анна, матерь пророка Самуила, была одной из двух жен левита Елканы, жившего в г. Армафеме. Быв бесплодной, она почитала свое бесплодие величайшим несчастием и очень скорбела, тем более, что за бесплодие укоряла ее другая жена Елканы. Елкана утешал Анну, как мог, но она даже лишилась пищи. В один из праздников будучи в Силоме, где стояла скиния, – храм еврейский, – Анна пламенно молилась о разрешении своего бесплодия и обещала посвятить Богу рожденное дитя. Первосвященник Илий, заметив, что уста ее двигаются, лицо пылает, а слов молитвы не слышно, принял ее за нетрезвую и сказал, чтобы она вышла из скинии и сначала протрезвилась. «Нет, господин мой, – сказала Анна Илию, – я не пила вина, а я женщина, скорбящая духом, и изливаю свой душу пред Богом». Тогда первосвященник благословил Анну и обещал ей исполнение молитвы. И действительно, Анна родила сына и назвала его Самуилом, то есть испрошенным у Бога. Чрез 3 года она привела Самуила к Илию и сказала, что она – та самая женщина, которую 3 года тому назад он видел молящеюся в скинии о разрешении неплодия, и вот Господь исполнил ее прошение, и она отдает сына, как обещала, на служение Богу на всю его жизнь. Анна с великой радостью отдала Самуила в скинию. Эти ее радостные чувства выразились в песни, которую она произнесла и из которой составлена одна из церковных песней – 3-я песнь канона на утрене. В песни выражены вера и благочестие св. Анны. Анна после Самуила родила еще трех сыновей и двух дочерей. Жила за 1100 лет до Р. Хр.

Преподобный Стефан был схимником и великим постником. С 18-тилетнего возраста посвятил себя суровым иноческим подвигам. Жил в Царьграде в IX веке. Скончался 73 лет.

Св. Софроний, архиепископ Кипрский, жил в VI веке, происходил от благочестивых родителей. С юных лет он полюбил чтение Священного писания. Занимаясь чтением, полюбил добродетельную жизнь и отличался постничеством и сострадантем к бедным. Когда умер кипрский епископ, то клир и народ единодушно пожелали иметь его епископом. Святитель Стефан долго правил кипрской паствой.

10-е число

Мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали в начале ΙV века. Мина был вельможей при римском дворе и тайным христианином. Прибыв в Александрию по случаю мятежа там между язычниками и христианами, он прекратил мятеж тем, что разрешил всякому свободно исповедовать свою веру, и сам начал открыто веровать во Христа и учить других этой вере. Царь Максимиан, узнав об этом, послал в Александрию военачальника Ермогена для суда над Миной. Мина в оправдание свое говорил о ничтожности языческой и святости христианской веры, так что Ермоген начал колебаться, но все-таки приказал мучить Мину – отрубить ему ступни ног, отрезать язык, выколоть глаза и затем бросить его в темницу. Здесь Господь исцелил Мину и открыл, что скоро и Ермоген из врага сделается его другом. Жаль стало Ермогену, что он погубил Мину, и думая, что Мина уже умер, хотел похоронить его с честью и послал воинов за телом его. Но воины, придя в темницу, нашли мученика совершенно здоровым и окруженным необыкновенным светом, и все уверовали во Христа. Мина сам отправился к Ермогену. Ермоген долго не верил, что он видит пред собой Мину. «Кто исцелил тебя, – Бог твой или кто другой?» – спросил он мученика. В ответ на это Мина начал говорить ему о истинном Боге и заключил тем, что Бог ожидает и его обращения, и известил его, что он вместе с ним придет к Богу мученическим подвигом. Когда Мина произносил эти последние слова, то Ермоген видел двух ангелов, держащих венец над своей головой, и, бросившись к ногам мученика, просил прощения в своей жестокости против него и крестился. Сам царь прибыл тогда в Александрию и начал укорять Ермогена за то, что он не наказал Мины. Ермоген отвечал, что он сначала мучил Мину, но когда увидел от него чудеса, то сам уверовал во Христа. Царь приказал отрубить руки и ноги у Ермогена, а Мину повесить. Но святые мученики не погибли. Они явились живыми пред царем на площади. Увидев их, некто Евграф объявил себя христианином. Царь собственноручно изрубил Евграфа, а Мине и Ермогену приказал отсечь головы. После того тела их в железном ящике были брошены в море, но в IX веке были найдены и перенесены в Константинополь.

Мученик Гемелла был пафлагонянин. Он замучен при Юлиане Отступнике в 361 г. Услышав, что Юлиан находится в Анкире, в Галатии, пришел сюда и обличил его в отступничестве. Юлиан приказал мучить святого. Ему извертели плечи раскаленными железными прутьями, затем содрали с него кожу и распяли.

Преподобный Фома жил в IX веке. С юных лет возымел он склонность к монашеской жизни. В его время один богатый вельможа устроил в Константинополе монастырь и, по совету епископа, избрал его настоятелем. Но Фοме не по душе была столичная монастырская жизнь, и он тайно ушел в пустыню Вифинию. Здесь иноки нашли его подвизающимся под открытым небом и против его воли устроили для него хижину. Сюда пришли к нему два подвижника. Тогда злой дух воздвиг особенно сильное нападение против преподобного: насылал на него бесчисленное множество то комаров, то ядовитых мух, затем муравьев и, наконец, змей. Девять лет св. подвижник нес эти тяжкие испытания со стороны дьявола, наконец дьявол оставил его, и Господь дал ему дар чудотворения и прозорливости. Скончался св. Фома в глубокой старости.

11-е число

Преподобный Даниил называется Столпником, потому что подвизался подобно св. Симеону (память 1-го сентября) на особом столпе. Жил он в V веке. Родился по молитве матери, не имевшей детей. Когда исполнилось Даниилу пять лет, то родители хотели посвятить его Богу, отдав в монастырь. Игумен отклонил их от этого. Но лишь исполнилось ему двенадцать лет, он сам ушел в монастырь. Игумен не принимал его, указывая на трудности монашеской жизни; но отрок Даниил говорил, что он лучше желает умереть от трудов в монастыре, чем возвратиться в мир, к суете. Как ни трудна была монастырская жизнь, св. Даниил не удовлетворялся ей, а искал больших подвигов. Узнав, что Симеон подвизается на столпе, отправился к нему. Симеон долго беседовал с Даниилом и на прощанье сказал: «Мужайся, чадо. Много трудов понесешь ты ради Христа; но Он – всегдашний твой помощник и утешитель». Девять лет Даниил прожил близ Константинополя в пустом языческом храме, откуда изгнал множество бесов. Однажды в видении показан был ему столп. Он принял это видение на призвание в жизни на столпе, выстроил столп и взошел на него. Весьма трудна была жизнь святого на столпе. Летом приходилось ему переносить страшный зной, а зимой – жестокий мороз. Однажды, в жестокую зиму, три дня свирепствовала страшная буря при лютом морозе, и святого нашли чуть живым, совершенно окоченевшим и покрытым ледяной корой. Бог удостоил св. Даниила дара прозорливости и чудотворения: он предсказал императору Льву рождение наследника и молитвой отвратил нашествие вандальского царя Гензериха. Сами греческие императоры уважали преподобного. Патриарх посвятил его в пресвитера. Умер преподобный на 91 году своей жизни и погребен в церкви, устроенной при столпе.

Преподобный Лука Столпник жил в X веке. Сначала он был воином и участвовал в войне с болгарами. Спасшись от смерти в числе немногих, удалился в моопастырь и вел весьма суровую жизнь, часто по целой неделе не вкушал пищи. Для соблюдения обета безмолвия носил во рту камень. Сорок пять лет провел он на столпе, в Халкидоне. Скончался около 970 г.

Никон Печерский сухой жил в конце XI и в начале ХII века. Происходил от богатых и знатных родителей – киевлян. В 1096 г. во время нападения половцев на Киев, его взяли в плен вместе с другими монашествующими Киево-Печерской лавры. В скором времени один богатый киевлян выкупил многих из пленников. Но когда родственники хотели выкупить св. Никона, то он сказал: «Не тратьтесь понапрасну. Если бы Господу угодно было, чтобы я был свободен, Он не предал бы меня в руки врагов. Если мы принимали от Него благое, то потерпим и скорби». Тогда половец, увидя, что он совершенно лишился надежды на плату за выкуп, начал немилосердно мучить святого; морил голодом и жаждой. Так три года Никон переносил страдания. Наконец, Сам Господь спас страдальца – чудесно перенес его в обитель. Св. Никон называется сухим потому, что иссох от истечения крови вследствие разных мучений в плену. Мощи его почивают в Антониевой пещере.

Мученики Акепсий и Аифала происходили из Персии. Анфала служил сначала идольским жрецом, но, быв чудесно исцелен от болезни христианским епископом, сделался христианином и начал учить других христианской вере. Акепсий был диаконом и проповедовал веру во Христа. За это посадили в темницу их обоих и затем казнили.

Мученик Миракс происходил из Египта. Своими благочестивыми родителями он был воспитан в строгом благочестии, но по времени отрекся от Христа. Родители очень горевали, видя отречение сына, и пламенно молили Господа, чтобы Он не дал погибнуть в неверии их сыну. И Бог обратил Миракса к раскаянию. Когда донесли эмиру о возвращении его к христианству, то он приказал мучить святого и казнить. Св. Миракс жил в VII столетии.

12-е число

Преподобный Спиридон был епископом в городе Тримифунте, на острове Кипре. Кипр был и родиной его. Происходил св. Спиридон от поселян, и хотя не имел книжного образования, но обладал здравым умом и отличался добродетельной жизнью. Был женат и имел детей. Будучи семьянином, он подражал ветхозаветным патриархам: Аврааму в страннолюбии, Иакову в простоте и Давиду в кротости. Со смертью жены за добродетельную жизнь избрали его в епископы, а Бог наградил даром чудотворения и прозорливости. Однажды, во время засухи, молитвой он свел с неба дождь; в другой раз предсказал дождь, а скупому богачу разрушение от дождя его житниц с хлебом. Св. Спиридон присутствовал на 1-м Вселенском Соборе. Здесь он, при помощи обитавшей в нем Божией благодати, в споре победил философа, защищавшего еретиков, так что тот крестился. «Во имя Господа Иисуса выслушай меня», – сказал он философу и затем, изложив христианское учение, спросил: «Веруешь ли ты сему или нет?» Философ отвечал: «Верую», и после говорил, что в словах Спиридона была какая-то непонятная ему, непобедимая сила. Скончался святитель в 348 г. Десная рука его хранится в Риме, в церкви Богоматери.

Священномученик Александр, епископ Иерусалимский, сначала занимал епископскую кафедру в Каппадокии и за исповедание веры потерпел заключение в темнице. Прибыв в Иерусалим на поклонение святыне, был избран на епископскую кафедру и управлял Иерусалимской Церковью около сорока лет. Во время гонения от Декия скончался в Кесарии в темнице, около 250 года.

Мученик Разумник был римлянин. В юных летах родители отдали его в клир, и он был поставлен чтецом Римской церкви. Имея великую ревность по вере Христовой, св. Разумник безбоязненно обличал язычников и даже самого императора Аврелхана в идолослужении, за что был мучен и затем усечен мечом, около 270 г. Мощи его находятся в аббатстве Рейхенау.

Преподобный Ферапонт подвизался в монастыре на реке Монзе, в 25-ти верстах от Галича. Он начал свои подвиги в Москве. Придя из Москвы в Кострому в Воздвиженский монастырь, принял пострижение. Подвизаясь здесь, не раз и во сне и наяву он являлся благочестивым инокам Адриану и Пафнутию, желавшим переселиться из монастыря Павла Обнорского куда-нибудь в уединение, и указывал место уединения, это – на берегу Монзы. Адриан устроил здесь обитель, и св. Ферапонт переселился сюда. Каждый день, с благословения настоятеля, он удалялся в чащу леса и там предавался молитве и богомыслию. Ночами же переписывал и читал душеполезные книги. Скончался преподобный в 1591 г. Обитель на реке Монзе названа по имени святого Ферапонтовой. Много чудес совершил св. Ферапонт после смерти.

13-е число

Мученики: Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали во время жестокого гонения на христиан при Диоклетиане и Максимиане. Этим царям донесено было, что будто бы жители Армении и Каппадокии, возбуждаемые христианами, отказываются повиноваться царской власти и намерены совсем отпасть от Римской империи. Тогда они отправили туда Лисия и Агриколая, чтобы совсем очистить от христиан эти города. Лисий, прибыв в г. Сеталион, начал их мучить. Увидя твердость и мужество учеников Христовых, занимавший высшую военную должность в этом городе Евстратий явился к Лисию и начал публично обличать его в жестокости. Это крайне смутило Лисия, и он приказал мучить Евстратия. Когда же сослуживец и друг Евстратия, Евгений, увидел мучения его, то и он воскликнул, обратившись к Лисию: «И я проклинаю твой веру и противлюсь царскому велению». Евгения посадили в темницу. К Евстратию и Евгению присоединился Мардарий. «Я христианин, я раб Христов!» – воскликнул он. Лисий замучил Мардария и вместе с ним Евгения. В то же время был обезглавлен священник Авксентий. Но Еветратий еще не был замучен. Его вместе с Орестом замучил уже Агриколай. Орест был одним из воинов Лисия. Во время стрельбы, от движения, выпал у него висевший на груди крест. Лисий заметил это и спросил Ореста: «Значит, и ты христианин?» – «Да, я раб Господа, и это знамение ношу на отогнание всяких зол», – отвечал смело Орест. Лисий отправил его с Евстратием к Агриколаю в Севастию. Агриколай велел принести железный одр, разжечь его и положить Ореста. Орест смутился, увидя одр, и воззвал к Евстратию, прося его молитвы. «Не изнемогай, брат. Вспомни Авксентия и других святых мучеников. Сам Господь – наш помощник», – ободрял Евстратий Ореста. Тогда Орест смело подошел к одру, перекрестился, лег на него и скончался. После сего и Евстратий был сожжен в печи. Мощи святых мучеников находятся в Риме. Части мощей имеются на Афоне.

Мученица Лукия была знатная и богатая девица из города Сиракуз. Вместе со своей больной матерью она прибыла в г. Катаны к чудотворным мощам св. Агафии. Когда мать получила здесь исцеление, то, в порыве благодарности к Богу, Лукия дала обет не вступать в супружество, хотя уже была обручена, и убедила мать раздать свое имущество бедным. Когда же узнал обо всем этом жених Лукии, то из мести донес правителю Пасхалию, что она исповедает веру во Христа. Правитель казнил св. Лукию. Это было в 304 г. Мощи св. Лукий хранятся в Меце, во Франции; часть их имеется в Венеции.

Преподобный Арсений происходил из Константинополя, лично был известен императору, занимая должность военачальника. Однажды, во время бури, все корабли с войском потонули, спасся только один св. Арсений. Тогда он оставил военную службу и постригся в монахи. По временам он удалялся из монастыря в пещеру, где целые недели пребывал в совершенном безмолвии, творя молитву и размышляя о Боге; в воскресные же дни братия собирались к нему, и он поучал их. Жил св. Арсений в IX веке.

14-е число

Мученики Фирс, Левкий и Каллиник пострадали при Декии. Родиной всех их троих был г. Кесария, в Вифинии. Сюда прибыл мучитель Кумврий и начал жестоко мучить христиан. «Зачем ты, погубляя себя, хочешь губить и других?» – сказал ему Левкий, муж знатный и образованный. Кумврий замучил Левкия. Вслед за Левкием явился к нему Фирс с более суровым обличением. Кумврий долго убеждал Фирса к отречению от Христа. «Не рассчитывай чем-нибудь убедить меня в язычестве. Я много думал и совершенно убедился, что ваши боги – бездушные идолы, и жертвы ваши – скверна», – говорил Фирс правителю. Правитель приказал мучить и его; но что ни делали со св. мучеником, он все оставался здоров и жив. Кумврий не знал, как поступить с ним, и отдал его другому мучителю, Сильвану. Сильван приказал бросить мученика в кипящий котел; но и тут он остался невредимым и предсказал своим мучителям скорую смерть. Третий мучитель, Вавда, велел утопить Фирса, но Господь и здесь спас Своего угодника; затем – отдать на съедение зверям, но звери сначала ласкались к нему, а затем разбежались. Видя чудеса св. Фирса, многие уверовали во Христа. В том числе – языческий жрец Каллиник. Он остриг свои волосы, снял жреческие одежды и, явившись к Вавде и бросив к его ногам волосы и одежды, сказал: «Возьми все это, оскверненное смрадом идольских жертв». Вавда приказал умертвить Каллиника мечом, а Фирса перепилить пилой. Пила нисколько не повредила святому, и он, помолившись Богу, мирно скончался.

Мученики Филимон и дружина его: Аполлоний, Ариан, Феотих и др. жили во время гонения от Диоклетиана. Ариан был правитель в Фиваиде. Прибыв в Антиохию, он начал мучить христиан. Некто клирик Аполлоний, чтобы избегнуть мучений, но в то же время не быть отступником, предложил язычнику Филимону, придворному музыканту, надеть его одежду и принести вместо него жертву идолам. Тот согласился за деньги. Но Господь призвал Филимона к Себе. Лишь подошел он к языческому капищу, как, осенившись крестным знамением, объявил себя христианином. Ариан подумал, что Филимон сделал все это для шутки; но он говорил: «Я не смеюсь над христианами, но исповедаю Христа и готов пострадать за Него». Ариан потребовал к себе и Аполлония . Аполлоний теперь устыдился своей робости и смело говорил мучителю: «Я достоин наказания, но не за то, что был виновником обращения Филимона, а за то, что уклонился от страданий. Но знай, что теперь ни я, ни Филимон не принесем жертвы богам». Правитель приказал провертеть им обоим голени, продернуть веревки и влачить их по городу, а потом, повесив Филимона, стрелять в него. Стрелы не касались мученика, а одна стрела, отскочив, вонзилась в глаз самому Ариану. Ариан начал просить св Филимона об исцелении. «Не хочу теперь исцелять тебя, – сказал мученик, – чтобы ты не принял этого за волшебство. Но когда я умру, то возьми земли с моей могилы, приложи к больному глазу и призови имя Христово, и получишь исцеление». Оба мученика были усечены мечом. Между тем глаз Ариана разболелся. Лишь сделал он так, как сказал ему Филимон, боль в глазу прошла, и он начал видеть глазом. Тогда Ариан крестился со всем своим семейством. Узнав о крещении Ариана, Диоклетиан приказал утопить его. С ним утоплены были и четыре воина, которых император посылал за Арианом и которые также уверовали во Христа. Старшего из них звали Феотих.

15-е число

Священномученик Елевферий епископ был сыном знатного и богатого римлянина. Мать его, получив крещение от апостола Павла, воспитала и сына по-христиански. Римский епископ Аникита, заметив благочестие Елевферия, поставил его диаконом, когда ему еще было только четырнадцать лет. На восемнадцатом году он был уже пресвитером, а на двадцатом епископом. Несмотря на молодость, Елевферий был вполне достоин такого высокого звания. Проповедовал неустанно и многих обратил ко Христу. Когда император Адриан воздвиг гонение на христиан, то приказал прежде всех нападать на пастырей Церкви, как на распространителей христианской веры. Елевферия представили к Адриану. «Я советую тебе раскаяться и принести жертву богам», – сказал ему император. Но епископ отвечал: «Не я должен отречься от моего Бога, а вы должны оставить своих богов и обратиться к истинному Богу». Император разгневался и приказал мучить святого. Но как ни ухищрялся правитель Корив, никакие мучения не вредили мученику, так что Корив, обратясь к императору, воскликнул; «О, великий император! Уверуем в Того, Кто спасает Елевферия от неминуемой и страшной смерти! Жрецы наши не пошли бы на явную и жестокую смерть; а если бы и преданы были огню, то давно бы погибли». Император приказал умертвить Корива. После сего отвели Елевферия в ужасную темницу, где многие умерли от болезней, а иные сошли с ума; но св. мученик был жив и здесь, вознося молитву к Богу. Император еще раз пытался совратить св. епископа и наконец приказал обезглавить его в Колизее, при бесчисленном множестве народа. Святой с радостью пошел на смерть. Когда умертвили святого Елевферия, то из толпы бросилась на его тело мать его, престарелая Анфия, и со слезами обнимала сына. Царь приказал умертвить и ее. Часть мощей св. Елевоерия имеется на Афоне, в Покровском монастыре.

О мученике Елевферие читать под 4-м августа.

Преподобный Павел в детстве, за сиротством и бедностью, был помещен братом в монастырь. Ему так по душе пришлась иноческая жизнь, что он пожелал подвизаться в пустыне и для этого взошел на вершину горы Латра. здесь одиннадцать лет подвизался он и основал лавру. Слава св. Павла была так велика, что Римский папа нарочно присылал инока, чтобы посмотреть как его самого, так и образ его жизни; император Константин Багрянородный имел переписку с ним. Скончался он в 959 г.

Преподобный Пард отшельник жил в VI веке. Происходил из Рима и занимался извозничеством. Однажды в палестинском городе Иерихоне у гостиницы его мски раздавили попавшее под них дитя. Это так повлияло на Парда, что он ушел в монастырь. Но здесь все тяготилась совесть его мыслью о погубленном дитяти, и он решился умереть. Пошел в лес, чтобы львы растерзали его; но львы проходили мимо, не трогая его. Тогда преподобный понял, что Бог простил ему невольный трех, возвратился в монастырь и окончил жизнь мирно.

Св. исповедник Стефан, архиепископ Сурожский происходил от благочестивых родителей из Каппадокии. Еще в детских летах обнаружил он склонность к сосредоточенной жизни. Имел блестящая дарования, такие что превосходил некоторых из своих учителей; отличался скромностью и благочестием. Патриарх Герман взял его к себе. Но св. Стефан, ища уединения, сначала удалился в монастырь, а потом в пустынь. Со смертью епископа в Суроже, по указанию ангела, патриарх поставил его епископом. И в течение пяти лет правления его, в Суроже и окрестностях не стало ни еретиков, ни язычников. Император Лев Исаврянин, восстав на иконы, требовал, чтобы св. Стефан перешел на сторону иконоборцев. Но святой сказал; «Как хочешь мучь меня, я охотно претерплю все за св. иконы и крест Христов. Не допущу, чтобы и паства моя отступила от закона Христова». Император, избив святого, приказал заключить его в темницу. Когда же умер Лев и вступил на престол сын его Копроним, то царица упросила мужа возвратить св. Стефана на свою кафедру, где он скончался после долгого правления. Св. Стефан жил около половины VIII века.

Преподобный Трифон Кольский был просветителем лопарей и других языческих жителей нашего отечественного севера христианской верой. Родился он в Новгородской губернии. Отцом его был священник. Строгое благочестие родительского дома воспитало его в добродетельной жизни. Ни одного воскресного и праздничного дня не пропускал он без молитвы в храме; любил читать и петь, любил также уединяться в лес для молитвы и размышления. У него являлось желание покинуть родину и идти с проповедью к диким лопарям, о которых он слышал от бывших в их стране рыбопромышленников. И вот однажды, во время молитвы в лесу, он услышал голос: «Трифон, тебя ждет земля необитаемая и жаждущая». Тогда оставляет он свое отечество, идет на Кольский полуостров и останавливается на берегах реки Печенги. Лопари, почитая бесов, разных животных и гадов, сами делали себе идолов. Жилища их были рассеяны по местам болотным и на далеком расстоянии одно от другого. Много труда перенес св. Трифон, странствуя по их жилищам в виде купца. С осторожностью заводил речь о суетности идолов и о христианской вере. Дикари сначала не возлюбили его, особенно же их кудесники (священники); святому проповеднику приходилось переносить много брани и побоев. Но при всем том ему удалось обратить ко Христу значительное число лопарей. Тогда устроен был храм и затем обитель. Это было в 1532 г. Сам царь Грозный помог преподобному в этом. В последние годы своей жизни св. Трифон часто удалялся в пустынное место для молитвы. Скончался он в 1583 г. Мощи его почивают под спудом. Лапландцы до сих пор чтут св. Трифона как своего покровителя, и он не раз спасал многих из них от гибели.

16-е число

Св. пророк Аггей – десятый из числа меньших пророков. Жил после возвращения иудеев из плена. Он содействовал построению начатого иудеями храма в Иерусалиме. Иудеи, возвратясь из плена, приступили к построению храма, но в дела построения вмешались самаряне. Иудеи отвергли предложение самарян на том основанию, что они были иного племени и не вполне держались еврейской религии. Самаряне обиделись и достигли того, что персидский царь Камбиз остановил было работы по храму. Полагая, что время построения храма еще не приспело, иудей занялись построением и укреплением собственных домов, а дом Божий оставили в развалинах. Тогда явился пророк Аггей со своим словом и убедил их снова приняться за работу. Храм скоро был готов. Старцы, помнившие великолепие первого храма, плакали, видя скудость нового. Тогда пророк возвестил, что храм этот будет славнее первого, потому что обещанный Мессия явится в нем. Св. Аггей скончался за 500 л. до Р. Хр. и был погребен в Иерусалиме.

Мученик Марин пострадал за Христа в Риме в III веке. Сначала его жестоко мучили и потом привели в языческий храм, думая, что он принесет жертву идолам. Но здесь, по его молитве, все идолы упали и разбились. Тогда усекли св. мученика мечом.

Блаженная царица Феофания была супругой императора Льва Мудрого . Когда Лев был еще наследником, то епископ Евхаитский Феодор Сантаварин, замечая его нерасположение к себе, задумал отомстить ему. Он посоветовал царевичу носить при себе скрытый небольшой меч. Когда тот стал делать это, то епископ донес его отцу, императору, что он злоумышляете на его жизнь, так как тайно имеет при себе меч. Император поверил клевете, и наследник вместе с супругой Феофанией был посажен в темницу. Здесь они пробыли три года, а Феофания обратила все свое сердце к Богу. Единственное утешение находила она для себя в молитве и чтении священных книг. Под царственной одеждой носила власяницу, питалась только хлебом и овощами; со служившими ей обращалась ласково и кротко; все, что получала от двора, употребляла на пользу монастырей и храмов и на помощь бедным. Скончалась св. Феофания в 892 г.

Преподобная княгиня София была женой великого Московского князя Василия Ивановича, отца Грозного. Ее звали Соломонией. Когда княгиня оставалась бездетной в продолжение пятнадцати лет брачной жизни, то князь решился развестись с ней и вступить в брак с княжной Глинской. Соломония насильно была пострижена с именем Софии и отослана в суздальский Покровский монастырь. Сначала София тяготилась монашеской жизнью, много мучили ее мирские помыслы, но затем забыла все мирское и всецело посвятила себя Богу. Семнадцать лет прожила она в обители и скончалась в 1542 г. Мощи ее находятся под спудом. От них истекали чудеса.

17-е число

Св. Пророк Даниил и с ним три отрока: Анания, Азария и Мисаил были евреи и жили во время Вавилонского плена, за 600 лет до Р. X. Еще в отроческих летах они отвезены были в плен царем Навуходоносором. Навуходоносор приказал выбрать из знатных фамилий красивых еврейских юношей для службы при дворе. В числе избранных был Даниил с тремя своими товарищами: Ананией, Азарией и Мисаилом. Царь приказал обучать их разным наукам и халдейскому языку и кормить со своего стола. Так как многие царские кушанья состояли из вещей, запрещенных еврейским законом, то они, сохраняя свой закон, просили позволения не есть им этих кушаний, а питаться овощами и плодами. Начальник сначала не соглашался на это; но когда, через 10 дней испытания, нашел, что они не только не похудели, а еще оказались лучше и здоровее своих товарищей, позволил им так питаться. Бог наградил отроков прекрасными успехами, так что по окончании учения они оказались превосходнее всех своих товарищей. Особенно славился между ними Даниил. Однажды он объяснил Навуходоносору сон о судьбе его царства. В другой раз объяснил сон, которым Господь вразумлял Навуходоносора исправиться от чрезвычайной гордости и грозил наказанием в случае неисправления. Святые же отроки Анания, Азария и Мисаил в другой раз показали твердость в своей вере и за это были возвышены. Навуходоносор под влиянием гордости поставил собственную золотую статую и велел поклониться ей. Отроки отказались, и разгневанный царь приказал бросить их в раскаленную печь. Господь сохранил Своих верных рабов, – они остались невредимыми. Тогда царь прославил истинного Бога, а отроков удостоил новых почестей. Даниил, всдедствие зависти сослуживцев, при царе персидском Дарии, был ввержен в ров ко львам, но Господь заградил уста львов, они не коснулись пророка. Тогда сами недоброжелатели, по приказанию царя, были брошены в ров и растерзаны львами. Даниилу Бог открыл, и он записал в своей книге пришествие Спасителя чрез 490 дет, Его спасительную смерть и затем разрушение Иерусалима и храма и прекращение ветхозаветных жертв.

Преподобный Даниил исповедник, нареченный в схиме Стефаном, сначала был начальником острова Ниверта, или Веррои, в Испании. Оставив власть и все мирские удовольствия, он отправился путешествовать по св. местам. В Риме принял монашество, а в Иерусалиме схиму с именем Стефана. В Египте был схвачен сарацинами, которые хотели заставить его отречься от Христа, но, видя непреклонность, умертвили. Преподобный жил в X веκе.

18-е число

Мученик Севастиан с дружиной пострадал при Диоклетиане. Он был любимцем царя и христианином. Сначала св. Севасиан скрывал свой веру для того, чтобы иметь возможность посещать темницы, где были заключены христиане, и облегчать их горькую участь. Видя, как умирали св. мученики, он сам пожелал стяжать венец мученический. Два родные брата Маркеллин и Марк были осуждены на смерть за веру Христову. Родственники их, придя в дом начальника темницы, стали слезно умолять их отречься от веры, чтобы избавиться от казни. Тогда св. Севасиан обратился ко всем с речью, в которой говорил об истинной вере, о блаженстве верующих и о муке, ожидающей язычников. При этом многие из язычников крестились, в том числе сам начальник темницы Никострат и жена его Зоя, брат Никострата Касторий, отец Маркеллина Транквиллин, впоследствии поставленный в пресвитера, Клавдий, служивший при темнице, со своим сыном Симфорианом и братом Викторином, Хроматий, римский епарх, с сыном Тивуртием, Кастулом и др., всего бодле 60 человек. Узнав об этом, Диоклетиан приказал предать всех крестившихся мучениям. Св. Зою повесили за волосы и задушили смрадным дымом; Кастор, Клавдий, Викторин и Симфориан утоплены в море; Тивуртию отсекли голову. Призвав к себе св. Севастиана, Диоклетиан встретил его укоризнами в измене отечественной религии и затем приказал расстрелять. Св. мученики пострадали около 290 г.

Он. Модест сначала был настоятелем Феодосиевой обители, а потом архиепископом в Иерусалиме. В его время евреи, соединившись с персами, совершенно опустошили Иерусалим и его окрестности; разорили множество монастырей и храмов, в том числе и храм св. Гроба Господня. Патриарх Захария, со множеством народа и древом креста Господня, был отправлен в плен. Сам Бог спас св. Модеста от плена, и тогда он был назначен блюстителем патриаршей кафедры в Иерусалиме. Он возобновил поруганные святые места, восстановил здание Гроба Господня, храм Голгофы, Вифлеемский храм и др. Скончался св. Модест в 633 г.

Преподобный Флор был епископом Амийским (в Малой Азии) и жил в конце VI века. Он был сначала цареградским патрицием. Потеряв жену и детей во время оспенной эпидемии, принял монашество и скоро был избран в епископы. Умер в старости, после многих благотворных пастырских трудов.

Преподобный исповедник Михаил происходил из Иерусалима. Когда, по смерти отца, мать его с дочерьми ушла в монастырь, то и он постригся и принял сан священника. Св. Михаил отличался образованием и твердой верой, посему не раз посылали его в разный области для увещания еретиков. В 787 г. он был послан в Константинополь, просить императора Льва армянина прекратить преследования христиан за иконопочитания, а в 835 г. он является обличителем императора Феофила в ереси иконоборства; но тот и другой императоры подвергали его пыткам и заключению в темнице. По прекращении иконоборства императрица Феодора призывала преподобного Михаила на Константинопольскую кафедру, но он отказался и согласился быть только настоятелем одного из монастырей. Скончался св. Михаил около 845 г.

19-е число

Мученик Вонифатий пострадал в царствование Диоклетиана. Он служил рабом у одной богатой и знатной римлянки Аглаиды и состоял с ней в преступной связи. Аглаида чувствовала свой грех и не раз думала исправиться и загладить грех . Она слышала, что кто имеет у себя в доме мощи св. мучеников, тот не будет лишен спасения, и пожелала иметь. О своем желании Аглаида сказала Вонифатию, и он, тоже всегда сокрушавшийся о своем грехе, с радостью отправился на Восток, где тогда истребляли много христиан. Прибыв в город Тарес, в Киликии, и видев мужество христиан, с каким они шли на мучения и смерть, сам пожелал пострадать за Христа. Объявил себя христианином и был замучен, в 290 г. Аглаида, узнав о мученической кончине Вонифатия, устроила церковь во имя его, положила в ней мощи и начала вести жизнь в покаянии, смирении и воздержании. Была удостоена от Бога дара чудотворения и мирно скончалась. Впоследствии, на месте храма св. Вонифатия, построен был обширный храм в честь св. Алексия, человека Божия, где и хранятся мощи св. мученика и св. человека Божия.

Мученики: Илия, Пров и Арис происходили из Египта. Во время Диоклетианова гонения посещали темницы, где были заключены христиане, и, чем и насколько могли, облегчали участь узников. Их схватили и Ариса сожгли, а Илию и Прова усекли мечом в 308 г.

Мученики Полиевкт и Тимофей диакон были сожжены на костре за Христа в IV веке. Св. Полиевкт пострадал в Кесарии Каппадокийской, а Тимофей в Мавритании.

Св. Вонифатий милостивый родился в Италии и был епископом Ферентийским. Жил в VI веке и прославился нестяжательностью и милосердием к бедным, почему назван милостивым. Прославился также и чудотворениями.

Преподобный Григорий был Омиритским архиепископом. Сначала он был диаконом в своем родном городе Медиолане. Один отшельник, предсказав ему епископский сан, велел отправиться в Александрию. Это было в 550 г. Тогда эфиопский царь Елезвой, в наказание за преследование христиан, пошел войной против омиритского царя Дунаана, разбил его войско и самого казнил. Сделавшись царем и в омиритском царстве, Елезвой начал распространять здесь христианскую веру. Обратился к александрийскому патриарху, прося его прислать для омиритской церкви достойного епископа. Патриарху было откровение, чтобы поставить в епископы Григория. Так и сделал он. Св. Григорий крестил множество иудеев в омиритском царстве, устроил церковь и мирно скончался около 550 г.

Преподобный Илия Муромский, чудотворец печерский, жил в XII веке. Происходил из Мурома. Подвизался в Киев. Там, в Антониевой пещере, открыто почивают и его мощи. Св. Илия скончался, сложив персты правой руки для молитвы. Персты сложены таким образом: три первые сложены вместе, а два последние – безымянный и мизинец – пригнуты к ладони. Это – сильное доказательство в пользу трехперстного сложения против раскольников.

20-е число

О священномученике Игнатие Богоносце , патриархе Александрийском, читать под 29 янв.

Св. Филогоний был епископом в Антиохии. Сначала он служил судьей в своем городе и был добрейшим и справедливейшим; гонимые и притесняемые имели в нем твердого защитника и покровителя. Он благотворил всем нищим. Сделавшись епископом, Филогоний стал твердым защитником православия против еретиков. При гонителях Максимиане и Максентии потерпел мучения за веру, но не был убит. Отпущенный к своей пастве, скончался в 324 г.

Новодворская икона Пресвятой Богородицы написана св. Петром, митрополитом Московским , когда он еще был игуменом построенного им монастыря на реке Рати, в урочище Дворцы или Дворы, близ Волыни. По имени урочища получили название как монастырь, так и икона Дворскими, или Новодворскими. На иконе Пресвятая Богородица изображена держащей Богомладенца Иисуса Христа на левой руке и с венцом на главе. Венец изображен и на главе Иисуса Христа. Она находится в Успенском храме упраздненного монастыря, при городе Сураже, черниговской епархии, куда отдана была при устроении монастыря. От нее происходили чудеса.

Новгородская, или Новгород-Северская икона Богородицы есть список с Новодворской. Она находится в соборе города Новгород-Северска. Явление ее относится к 1301 г.

21-е число

Мученица Иулиания, достигши совершеннолетия, была обручена для замужества; но когда узнала, что жених ее язычник и не желает принять христианскую веру, то отказалась идти за него, а решилась остаться девой. Как ни принуждали ее к замужеству отец и жених, она осталась твердой в своем решении и начала обращать язычников ко Христу в своем городе Никомидии. Узнав об этом, правитель города приказал взять святую на суд. Ее взяли вместе с 500 христиан мужей и 130 жен, мучили всех их и усекли мечом. Это было в начале IV столетия. Чудотворные мощи св. Иулиании в настоящее время находятся в Неаполе, куда перенесены в 1207 г.

Мученик Фемистоклей происходил из города Мир-Ликийских. Он был пастухом. Жил во время Декиева гонения на христиан. Однажды, когда мучители, отыскивая некоего христианина, бежавшего с горы от преследования, спросили св. Фемистоклея, не видал ли он бежавшего, св. мученик сказал, что не видал; тогда заподозрили его в укрывательстве и, узнав, что он тоже христианин, схватили его и начали мучить. Так среди страданий и скончался св. мученик около 251 г.

Преставление Петра, митрополита Киевского. Родился он в земле Волынской от благочестивых родителей. Еще до рождения мать имела видение, что св. Петр просияет добродетелью в земле русской. Начав ученье, Петр, хотя и учился прилежно, но не успевал. Он горячо молился, и вот однажды видел во сне, что какой-то святитель подошел к нему и, приказав раскрыть уста, коснулся рукой языка его и благословил. И с этого времени Петр сделался способнейшим учеником. 12-ти лет ушел он в монастырь, в скором времени был пострижен и затем, за примерную жизнь, посвящен во диакона и потом пресвитера. В свободное время Петр любил писать иконы. После многолетних подвигов в монастыре, с благословения настоятеля, удалился в уединение, при реке Рати. Скоро тут собралось к Петру немало братии, и он устроил монастырь, названный от урочища Дворцы Спасским – Дворцы или Новодворским. Кроткий и незлобивый, он никогда не гневался на провинившихся, но исправлял их ласковым словом. Бедняк или страннике всегда находил себе приют и помощь в его келье. Князь Волынский и Галицкий Юрий Львович очень полюбил Петра и просил константинопольского патриарха поставить его епископом. Патриарх поставил Петра митрополитом всей России. Петр сначала жил в Киеве, а в 1309 году переехал во Владимир. Тут восстал против него Андрей, епископ Тверской, и сделал донос на него патриарху. Патриарх созвал собор. На соборе донос оказался ложным. «Мир тебе, чадо, – сказал тогда святитель своему клеветнику. – Не ты виновен, а древний завистник рода человеческого. Отныне блюдись лжи, прошедшее же да простить тебе Бог». Святитель Петр путешествовал в татарскую орду и получил от хана многие льготы для духовенства, С ним особенно сблизился князь Московский Иоанн Калита и убедил его перенесть свой кафедру в Москву. Святитель согласился и перенес. Это было в 1325 г. Святитель просил князя соорудить соборный храм Успения в Москве. «Если ты послушаешь меня, сын мой, то и сам прославишься с родом Своим более других князей, и твой город будет славен между русскими городами, – говорил пророчески он князю. – Святители будут жить в нем, и руки его взыдут на врагов». Князь с любовью и усердием в 1326 г. заложил собор. Святитель собственными руками приготовил каменный гроб для себя близ жертвенника и не дожил до окончания храма. Быв извещен о смерти особенным видением, скончался в 1326 же г. Скоро были открыты чудотворные и нетленные его мощи. В 1471 году Успенский собор сгорел, мощи же святителя Петра сохранились невредимыми.

Княжна Иулиания была супругой Симеона, князя Вяземского, и отличалась красотой. Князь Смоленский Юрий пленился ей и всячески старался склонить ко греху. Наконец, однажды, среди веселого пира, он убил ее мужа, в надежде воспользоваться ужасом его супруги. Но св. Иулиания бросилась бежать от Юрия, а он, догнав, зарубил ее. Это было в городе Торжке в 1046 году. Тело св. княгини погребено было в соборной церкви, где и почивает под спудом.

Прокопий Вятский спасся подвигом юродства Христа ради. Он был сын благочестивых крестьян; по молитве их и родился. Когда исполнилось Прокопию 20 лет, родителя хотели женить его; но он отказался от женитьбы и, тайно ушед в город Хлынов, принял на себя подвиг юродства. Терпел Христа ради голод, холод, насмешки и озлобления от людей. Господь прославил его даром прозорливости: он предсказывал многое и многим. Скончался св. Прокопий в 1627 году, 49-ти лет. Мощи его почивают в Успенском Трифоновском монастыре, близ Вятки.

22-е число

Великомученица Анастасия называется Узорешительницей, потому что много служила узникам, заключенным в темницах за веру Христову, облегчая их страдания. Жила она в III веке во время Диоклетианова гонения; происходила из Рима, от знатных родителей. Отец ее был язычником, а мать христианкой. Св. Анастасия получила и светское, и христианское образование от благочестивого христианина Хрисогона. Когда мать Анастасии умерла, то отец вы дал ее замуж за язычника. Очень часто, одевшись в рубище, св. мученица уходила из дома, обходила темницы, и, подкупая стражу, ободряла узников-христиан в предстоящих мучениях, приносила им пищу, омывала и перевязывала их раны. Муж нередко бил Анастасию за это, потом запер в доме и хотел совсем погубить. Бог наказал его за такое обхождение с женой – он погиб от бури на море. После того св. Анастасия еще с большим усердием начала служить узникам, переходя из города в город, из селения в селение. Императору Диоклетиану донесли, что христиане, заключенные в темницах, не отрекаются от Христа, потому что крепко держатся своего учителя Хрисогона. Царь приказал умертвить Хрисогона. Хрисогон, явившись во сне пресвитеру, предсказал, что скоро многие из узников будут преданы мучению, и повелевал Анастасии не переставать укреплять их в терпении. Св. Анастасия, будучи в Македонии, познакомилась с Феодотией, которая, в молодых летах потеряв мужа и оставшись с троими детьми, жила в строгом благочестии и поселилась у нее. Феодотия разделяла с Анастасией труды служения узникам. Скоро взяли на суд и Анастасию с Феодотией. Феодотия, после разных истязаний, была сожжена вместе со своими детьми. Анастасию поручили языческим женщинам убедить к принятию язычества. Когда же женщины не успели, то жрец решил предать мученицу истязаниям; но, прельстившись ее красотой, хотел принудить ее к сожитию с собой. Господь поразил его за это болезнью. После того правитель несколько дней мучил Анастасию голодом и затем осудил на смерть вместе со многими христианами. В том числе были Евод и Евтихиан. Тело св. Анастасии было погребено в саду одной благочестивой женщиной, Аполлинарией. Впоследствии здесь была воздвигнута церковь . В V столетии мощи св. Анастасию перенесены были в Константинополь, в храм ее имени. Часть мощей хранится на Афоне и в Москве, в Страстном монастыре.

23-е число

Десять мучеников критских пострадали при Декии, в III веке. Император поставил правителем на острове соименника себе, Декия, который, прибыв туда, дал приказание предавать смерти всех христиан. В числе многих христиан приведены были к Декию десять человек: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест. В течение 30 дней подвергали их разным истязаниям, наконец, 23-го декабря, мучили ужасным образом и усекли мечом. Мощи святых мучеников впоследствии были перенесены в Рим.

Преподобный Павел был епископом в Неокесарии. Слух о нем дошел до Ликиния, ненавистника христиан. Ликиний призвал его к себе на суд и сначала ласково убеждал оставить веру во Христа; затем, видя безуспешность, подверг истязаниям. Морили его голодом, раскаленным железом жгли его руки и, наконец, сослали в заточение за реку Евфрат. Император Константин Великий возвратил св. Павла из заточения, и он присутствовал на Первом Вселенском Соборе.

Преподобный Нифонт был епископом на острове Кипре. Он происходил из Пафлагонии. Обучаясь в Константинополе у пресвитера Петра, обнаруживал много прекрасных качеств. Придя в юношеский возраст, вследствие дурного товарищества, развратился. Один из добрых его друзей, Никодим, вразумил его следующим образом. Однажды пришел он к Нифонту и, взглянув на его лицо, выразил ужас и стал в горестном молчании. «Что ты так смотришь на меня?» – спросил Нифонт. «Поверь мне, брат, я никогда не видал тебя таким, каким вижу теперь: взор твой так ужасен, как у злого духа». Тогда Нифонт почувствовал всю глубину своего падения и pрешился обратиться к Богу с раскаянием. Начал усердно молиться, дал обещание посвятить всю свой жизнь на служение Богу, оставил мир и поступил в монастырь в Константинополе. Много боролся он со злыми духами, которые старались возвратить его к прежней погибельной жизни. В преклонных летах Нифонт прибыл в Александрию. Здесь поставили его в епископа. Он был ревностным архипастырем и мирно скончался. Жил в IV веке.

Другой преподобный Нифонт с юных лет начале подвижническую жизнь и так угодил Богу, что получил дар прозорливости. Время жизни его неизвестно.

Святый Феоктист был новгородским архиепископом в XIII столетии, быв сначала игуменом Благовещенского монастыря. После 8-милетнего правления паствой, он проводил остальную жизнь свой в безмолвии в этом же монастыре. Скончался в 310 г. В 1786 г. мощи св. Феоктиста были перенесены в Юрьев монастырь, где и почивают под спудом.

24–е число